Il est ressuscité !

N° 215 – Novembre 2020

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

Lorette, la colline sanglante

et l’anneau de la Vierge

« Hélas ! la gloire d’Israël, sur tes hauteurs, est meurtrie.

Comment sont tombés les preux ? » (2 Samuel 1, 19)

NULLE part sur la ligne de front, depuis la mer du Nord jusqu’à la frontière suisse, la Très Sainte Vierge Marie ne fut plus au cœur des combats héroïques de nos poilus qu’à Lorette en Artois, où la “ Sainte Colline ” fut l’enjeu d’une bataille de douze mois, qui compte parmi les plus âpres et les plus sanglantes de la Grande Guerre. Aujourd’hui, l’immense nécropole militaire qui se serre, parfaitement ordonnée, autour du sanctuaire reconstruit, est la plus grande de France. Elle devait faire ce 11 novembre l’objet d’un émouvant pèlerinage avec nos amis de la région Nord-Pas-de-Calais. À défaut de pouvoir nous y rendre de corps, faisons-le ici ensemble, non pas “ virtuellement ” comme on dit maintenant, mais spirituellement, afin d’en récolter le fruit salutaire pour nos temps difficiles.

LE PÈLERIN D’ABLAIN-SAINT-NAZAIRE.

L’histoire de Lorette en Artois commence à Ablain, petit village niché au pied de la colline. On y vénérait les reliques de saint Nazaire qui délivrent des maladies mentales. Au seizième siècle, la fille du prince de Bourbon-Carency fut miraculeusement guérie au terme d’une neuvaine à saint Nazaire ; en reconnaissance, la famille bâtit une superbe église de style flamboyant, – en ruine aujourd’hui –, qui était l’une des plus belles du diocèse, un diocèse placé depuis des temps immémoriaux « sub tutela Matris », sous la protection tutélaire de Notre-Dame, patronne des trois villes épiscopales d’Arras, de Boulogne-sur-mer et de Saint-Omer.

À la fin du dix-septième siècle, Nicolas Florent Guillebert, originaire d’Ablain, qui se disait « bourgeois marchand » mais qui était aussi artiste peintre, entreprit un voyage à Rome, et de là à Lorette, où est vénérée la sainte “ Maison de Marie ”, rapportée d’Orient par les Croisés au treizième siècle (voir l’étude décisive de frère Bruno, De Nazareth à Lorette, CRC n° 317, novembre 1995, p. 1-20). Il y avait été encouragé par sa marraine, dominicaine au couvent de l’Abbiette à Lille, où avait été bâtie une chapelle en l’honneur de Notre-Dame de Lorette. « À peine arrivé à Lorette, notre pèlerin se sentit atteint d’un mal à la jambe tellement violent que les médecins jugèrent l’amputation nécessaire. Le pieux serviteur de Marie ne perdit pas confiance. Il se recommanda à la Sainte Vierge, en promettant que, s’il obtenait sa guérison, il bâtirait à son retour au pays natal un sanctuaire en l’honneur de Notre-Dame de Lorette... Le miracle se produisit et Florent Guillebert, complètement guéri, revint de son pèlerinage, rapportant une statue de Notre-Dame de Lorette, et accomplit son vœu. » (Mgr Georges Lacroix, La dévotion ininterrompue à Notre-Dame de Lorette d’Ablain-Saint-Nazaire, depuis ses origines jusqu’à nos jours, 1727-1920, p. 10)

Il bâtit le sanctuaire promis au sommet de la “ colline de Coquaine ”, comme on disait à l’époque, qui s’élève au nord du village, d’autant que la forme de cette colline ressemblait étonnamment à celle de Lorette en Italie. Le site était pittoresque à souhait et il y possédait quelques arpents de terre. L’acte de fondation fut signé devant notaire en 1727, et bientôt s’éleva un petit oratoire contenant une reproduction de la Santa Casa portée par les anges avec une Vierge tenant sur ses bras l’Enfant-Jésus.

LA “ RELIGION DE NOS PÈRES ”.

De toute la région, on prit l’habitude de monter à Notre-Dame de Lorette pour y adresser une prière à la Vierge, accomplir un vœu ou une pénitence. À partir de 1729, une messe y était célébrée tous les ans, le 8 septembre. Cette pieuse habitude dura jusqu’à la Révolution, où les sans-culottes, furieux de la résistance des fidèles d’Ablain qui n’acceptaient pas le prêtre intrus qui leur était imposé, se vengèrent en ruinant de fond en comble la petite chapelle. Heureusement, la statue avait été mise en lieu sûr. Ce qui n’empêcha pas les pèlerins de continuer à venir prier près des ruines, dans lesquelles ils avaient replacé la statue de la Sainte Vierge. En 1814, au retour du roi Louis XVIII, qui ne manqua pas de renouveler à Boulogne l’hommage à la Vierge suzeraine des rois de France en usage depuis Louis XI, lesdites ruines furent relevées et le pèlerinage reprit, ne cessant de prendre de l’ampleur tout au long du siècle. Après la guerre de 1870, en raison de l’afflux des pèlerins, on construisit un nouveau sanctuaire englobant l’ancien (ci-dessous), qui fut affilié au sanctuaire italien de Loretto, avec les indulgences qui s’y attachent.

Ce furent alors des foules qui accoururent. Le plus souvent en paroisses, bannières déployées, précédées de la croix, chantant des cantiques ou égrenant le chapelet. « Dès l’aurore, la colline se couvre de monde, tous les sentiers conduisant à la chapelle sont littéralement sillonnés par des caravanes de pèlerins portant à la main leurs provisions de voyage. À l’arrivée d’une paroisse, l’église toujours trop petite est envahie jusqu’au sanctuaire, les moindres places sont occupées, le confessionnal est assiégé, les communions se distribuent à chaque instant et malgré ce continuel mouvement, le recueillement et le silence ne cessent de régner. On s’agenouille sous l’étole du prêtre pour recevoir le Saint Évangile, on vénère avec piété la relique de la Sainte Maison, on allume un cierge, on emporte un souvenir, on se fait inscrire sur le registre de Notre-Dame de Lorette afin d’avoir une part aux prières et aux messes du pèlerinage. Petits enfants au berceau, enfants de la première Communion, jeunes gens sous les drapeaux, ouvriers ou mercenaires chez les étrangers, voyageurs en pays lointains, toutes les affections, les peines, les inquiétudes du foyer domestique sont l’objet d’une recommandation spéciale à Notre-Dame de Lorette, patronne de la famille. » (Mgr Lacroix, p. 19)

« SALUT, O VIERGE DE LORETTE ! »

Le 22 mai 1893 eut lieu un pèlerinage de tout le diocèse d’Arras. Un autel monumental avait été dressé au sommet de la colline, et un chemin taillé dans son flanc, montant de l’église paroissiale jusqu’à la chapelle, planté de mâts et d’oriflammes aux couleurs de la Sainte Vierge, d’où son nom de “ Blanche Voie ”, qu’il a encore aujourd’hui. Le village d’Ablain s’était littéralement transformé en une forêt de fleurs, d’arcades et de portiques. Trois mois consécutifs de sécheresse pouvaient faire espérer du beau temps, mais la veille, un ouragan et une pluie abondante faillirent tout compromettre... Dès le matin, on comptait déjà dix mille pèlerins. Les évêques célébrèrent la messe dans l’église, à défaut de pouvoir la célébrer en plein air. Au sortir de la messe, le soleil brillait de nouveau, et ce fut alors une montée triomphale, fanfares en tête, vers la chapelle du haut. « Le spectacle était magnifique : longue suite de jeunes filles en blanc, se déroulant dans les multiples sinuosités de la Blanche Voie ; forêt de bannières qui ondulaient au souffle du vent ; cantiques dont les chants s’égrenaient en notes joyeuses et triomphantes ; scintillement des cuivres des fanfares ; or des ornements pontificaux ; cortège de plus de cent prêtres en habit de chœur ; foule compacte de milliers de pèlerins qui serpentait au flanc de la colline, en chantant ou en récitant le chapelet, dans un grand acte de foi et de dévotion publique à la Vierge Marie. » Un cantique avait été composé pour l’occasion par l’abbé Ducourant, curé de Vermelles, qui sera fusillé par les Allemands en octobre 1914 : « Salut, ô Vierge de Lorette ! Salut à toi, Souveraine d’Ablain, daigne écouter, ô Vierge tutélaire, nos vœux ardents et le pieux refrain que nous chantons en ce doux Sanctuaire. »

Les années suivantes, l’habitude était prise, et le pèlerinage de Notre-Dame de Lorette devint l’un des plus fréquentés du Nord de la France. Une pèlerine, devenue religieuse ursuline à Valenciennes, raconte : « Les groupes devenaient de plus en plus nombreux, au fur et à mesure que nous approchions de Souchez et de la chapelle. Le chemin de l’aller était assez fatigant car nous suivions les collines de l’Artois. Nous, les jeunes, nous avions quitté la maison à 6 heures, à jeun, bien entendu : pas encore donnée la permission de manger une heure avant la communion, et nous faisions en silence ce vrai pèlerinage. Apparaît bientôt, après deux heures de marche, la colline et la dominant, la chapelle. Il faut jouer un peu des coudes pour y entrer et trouver place debout, afin d’y suivre la messe. Je me souviens avoir trouvé une petite place au banc de communion. C’est légèrement bruyant au début ; il y a des enfants dans l’assistance, mais bientôt tout se calme et l’on prie avec grande foi et une grande confiance. L’office terminé, chacun cherche en bordure des chemins un petit coin pour s’y asseoir et s’y restaurer car il n’y a pas d’hôtel à l’époque. On emporte avec soi le petit déjeuner. Les appétits sont bien ouverts, l’ambiance très simple et bien sympathique. Et voilà le retour, car rien à voir ni à Ablain, ni à Souchez, seule la Sainte Vierge y attire les foules. En route donc, pour rentrer chez soi. Ce n’est plus la rude montée de l’aller, mais la facile descente. Passe et repasse près de nous un break de la Compagnie des mines de Nœux. Madame X. femme d’un ingénieur que nous connaissons bien nous offre d’y monter, la carcasse aurait volontiers dit “ oui ”, mais nous refusons : promesse faite de faire à pied ce pèlerinage. »

Un projet se fit jour de bâtir une église plus spacieuse encore pour accueillir l’afflux de pèlerins. Mais les persécutions contre l’Église au début du vingtième siècle empêchèrent le projet d’aboutir. Cela se fera, puisque maintenant s’élève un grand sanctuaire au sommet de la Colline de la Vierge, mais il fallut auparavant passer par la grande épreuve de la guerre...

DANS LA BOUE, LE FROID, SOUS LA MITRAILLE...

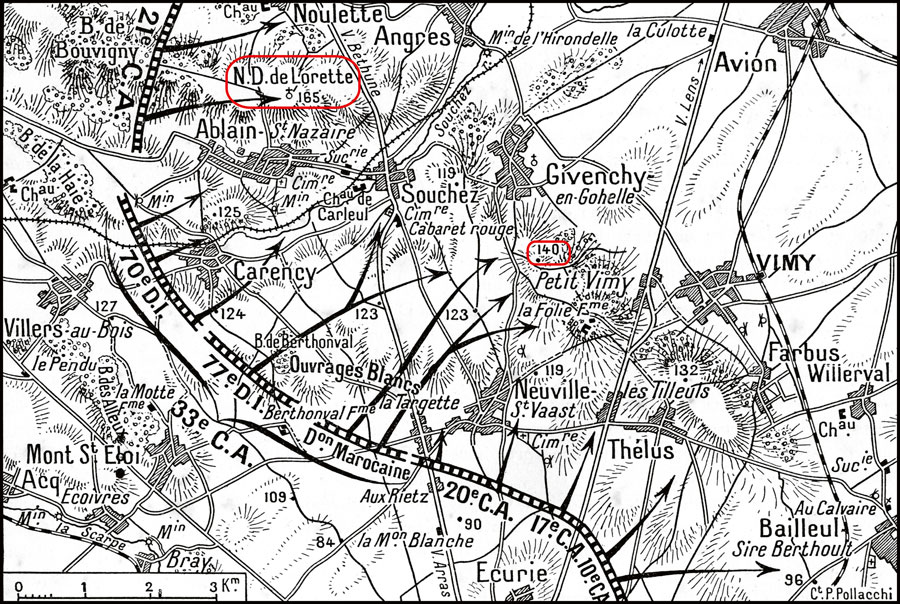

Fin septembre, début octobre 1914, après le redressement miraculeux de la Marne, les deux armées, française et allemande, essayèrent de se déborder mutuellement par le Nord, ce qu’on a appelé la “ course à la mer ”. Les Allemands voulaient s’emparer d’Arras, mais une division de chasseurs, commandée par le général Barbot, réussit à les en empêcher. Un peu plus au nord d’Arras, commencent les collines d’Artois : la butte de Vimy puis la colline de Notre-Dame de Lorette. L’Artois, surgissant de la plaine basse et argileuse des Flandres, a toujours eu une importance stratégique considérable, constituant un véritable rempart au nord de la France.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, un détachement allemand gravit la colline de Lorette depuis Angres et s’empara sans combat de cette position stratégique que les Français, on ne sait par quelle erreur, avaient négligée. Les Bavarois occupèrent la chapelle, qu’ils saccagèrent et transformèrent immédiatement en fortin, d’abord d’infanterie puis d’artillerie, avec des canons bien placés sur la partie-est du plateau ou dans les plis de la colline. L’éperon de Lorette constituant dès lors une épine colossale dans le flanc de l’armée française, il fallait coûte que coûte reprendre possession du plateau et de la chapelle. D’un coup de main hardi, une de nos compagnies y parvint le 9 octobre, mais dès le 11, les Allemands contre-attaquaient et réoccupaient la chapelle. Pendant un mois entier, celle-ci passa de main en main et, dans cette lutte sanglante et meurtrière, l’édifice blessé, meurtri, déchiqueté, tomba pierre à pierre avant de s’écrouler et de disparaître dans le chaos et la poussière.

Le plateau tout entier devint alors un immense champ de bataille fortifié, avec ses tranchées, prises, reprises, placées quelquefois à 40 mètres l’une de l’autre. Le premier hiver fut terrible, surtout pour les Français, – car les Allemands étaient, semble-t-il, mieux organisés et mieux retranchés –, dans la boue, le froid et le brouillard, sous un bombardement incessant, dont les combattants ont gardé un souvenir épouvanté : « Devant Lens et près des collines de Vimy, c’était la boue ; rien que de la boue et de l’eau. Dans les tranchées, nous en avions jusqu’aux genoux ; il fallait continuellement rejeter cette boue par-dessus bord. Dans les boyaux d’accès qui s’ouvraient à Aix-Noulette, c’était pire encore, à tel point que ces boyaux devenaient inutilisables l’hiver. Il fallait donc assurer les relèves à terrain découvert, en prenant la route de Béthune à Arras. Itinéraire acceptable lorsque le bombardement sur cette route repérée n’était pas trop sévère. À environ deux kilomètres de marche depuis le départ d’Aix-Noulette, il fallait rejoindre la première ligne à travers champs. Mais quels champs ! Un cloaque de boue, d’eau et de terre, remué par les obus, aux relents de cadavre. Il fallait plonger et patauger dans ces champs de la mort. Tous les innombrables entonnoirs débordaient d’une boue profonde. Comme les relèves ne pouvaient se faire que la nuit, on n’y voyait goutte. La lumière d’une simple cigarette attirait des salves. Nous marchions comme nous pouvions, en file indienne, chargés de notre équipement et de nos grenades. Dans la nuit noire, nous tombions souvent et nous nous relevions ; mais quelquefois, l’un de nous s’engloutissait dans un de ces profonds entonnoirs et ne reparaissait plus ! Nous préférions à ce supplice infernal la première ligne, sous le feu des Allemands. Il était impossible de continuer dans ces conditions. Aux relèves suivantes, chaque section ou demi-section fut munie d’une grosse corde, sorte de câble, auquel chacun s’accrochait, de telle sorte que, lorsque l’un d’entre nous s’enfonçait dans un entonnoir, il était aussitôt soutenu et extirpé par sa section, avec des “ Oh hisse ! ” chuchotés... » (Témoignage de Carlos Boulange, cité par Yves Buffetaut, Notre-Dame de Lorette, 2015, t. I, p. 46-47)

Notre Père a dit en termes émouvants et vrais comment nos poilus tinrent bon dans cette terrible épreuve : « D’un instinct venu du fond des âges chrétiens et de leurs habitudes d’enfance catholique, ils ont adopté l’attitude, le comportement, l’esprit que requérait l’horrible déchaînement infernal de la guerre où ils n’étaient que fétus de paille jetés de-ci de-là par la mitraille et bientôt peut-être déchiquetés. Alors finis les discours politiques, et l’anticléricalisme, les blasphèmes et le socialisme... et de se croire quelqu’un en face de Dieu, quand on n’est rien... rien que l’objet de sa douce miséricorde et tendresse.

« Ils montaient donc en ligne, comme Jésus leur Sauveur monta au Calvaire, trébuchant dans la nuit et portant leur barda comme Lui sa croix ; au passage, ils s’agenouillaient dans la gadoue pour se confesser à l’un des leurs, un prêtre soldat, ou brancardier, et recevoir de lui la sainte communion comme jadis, au village, les jours de fête, et ils mouraient ainsi pour que les enfants ne revoient plus jamais cela, qu’ils appelaient, pour s’en dégager en esprit un instant : “ saloperies ! ” » (CRC n° 308, décembre 1994, p. 4)

De ces terribles conditions de combat, nombreux étaient les chefs au contact de leurs troupes, qui en avaient conscience et s’ingéniaient par tous les moyens à ménager leurs forces en épargnant leurs hommes et renforçant leurs défenses, tels les généraux Fayolle, commandant la 70e division de réserve, au sud de Carency et d’Ablain-Saint-Nazaire à partir du 6 octobre, Barbot qui avait magnifiquement défendu Arras avec ses chasseurs et qui resta dans le secteur jusqu’à sa mort héroïque, le 10 mai 1915, et Pétain, leur chef à tous deux, qui prit le 21 octobre le commandement du 33e corps d’armée, et qui connaissait parfaitement le terrain pour y avoir manœuvré en temps de paix.

Citons quelques extraits des “ Cahiers secrets ” de Fayolle ; dès le début, son esprit réaliste et méthodique avait compris la situation. On lit à la date du 8 octobre : « Nous sommes en face d’un mur... On [d’Urbal] me presse d’attaquer à fond... Je crois que ce sera une saignée inutile... Contrairement à ce que je pensais, l’attaque est extrêmement difficile. Tout le terrain est machiné. Tranchées à contre-pente parfaitement dissimulées, et que ne peut battre l’artillerie. Étroites, profondes et traversées, elles sont flanquées de mitrailleuses. Réseaux de fil de fer. Quant aux batteries, comment éteindre leurs feux ?... »

7 novembre : « Visite au bois de Bouvigny, où on est dans la boue... De l’état des hommes devant Lorette : ils ont peur. Le séjour dans les tranchées boueuses à quelques mètres de l’ennemi est d’ailleurs une épreuve terrible... Dans aucune circonstance, il n’y a plus de courage et de force que pour attaquer dans ces conditions. De la comparaison à faire entre les états-majors bien logés, bien nourris, et les troupes astreintes dans leur misère à de semblables efforts. »

Et le 23 novembre, il note encore ceci : « Il n’y a de grand dans cette guerre que le dévouement et la résistance des hommes. Il n’y a de respectables que ceux qui se font tuer et ils sont nombreux. Mais à côté d’actes d’héroïsme, que de petitesses : défaillances, erreurs tactiques. » Déplorant l’absence de grands chefs, à l’exception du général Pétain, son chef direct, qu’il admire immensément – « Froid, calme, résolu, très dur d’ailleurs », car pour le chef du 33e C. A., les fautes individuelles entraînant des conséquences graves pour l’armée doivent être sanctionnées impitoyablement –, Fayolle n’hésite pas à parler d’ « armée acéphale ». Ce fut le drame de l’armée française jusqu’en mai 1917.

LES FOUS ET LES SAGES.

Fin novembre 1914, Joffre décide de l’Olympe de son G. Q. G. qu’on reprendra l’offensive en divers points du front, afin de revenir à la “ guerre de mouvement ” ! Le 29 novembre, Foch, son adjoint pour le théâtre nord des opérations, vient conférer avec le général de Maud’huy, commandant la Xe armée, dont fait partie le 33e C. A., « au sujet d’un projet d’attaque ayant pour but de percer la ligne ennemie », où cela ? En Artois. “ Percer ”, le grand mot qui va inspirer l’action de l’armée française pour toute l’année 1915 est lâché. Le soir, Fayolle, qui a assisté à la conférence, laisse éclater son indignation : « Je n’ai jamais entendu dire autant de bêtises... Je me demande si les grands chefs qui se mettent en avant dans la guerre actuelle ne sont pas ceux qui ne se préoccupent en aucune façon des vies humaines qui leur sont confiées. Attaquez ! Attaquez ! C’est bien vite dit. Autant vaudrait à Carency et à Ablain renverser à coups de poing ou de tête un mur en pierre de taille. Et quand j’aurai pris Carency, au prix de cinq cents morts et d’autant de blessés, la question aura-t-elle avancé d’un pas ? Non. Alors ! »

L’assaut eut tout de même lieu entre Lorette et Arras, puisque tels étaient les ordres ! sur la colline de Lorette le 17 décembre, devant la Targette et Neuville-Saint-Vaast les jours suivants, mais avec très peu de préparation d’artillerie – quatre cents coups pour un front de vingt kilomètres, en dépit des demandes réitérées de Pétain –, et ce fut l’horreur prévue. Le commandant, futur général Laure (alias Henri René), était au milieu des combattants, il témoigne :

« L’infanterie est sortie courageusement et résolument de ses tranchées... Qui mesurera jamais la prodigieuse dose d’héroïsme, d’abnégation, de sacrifice à l’idée de devoir, d’emprise sur soi-même, de courage surhumain que contient un tel geste ? C’est la première fois qu’on le tentait pour une opération d’envergure et l’anxiété étreignait tous les cœurs... Les unités d’attaque ont donc débouché vers 13 h 10, les unes un peu plus tôt, les autres un peu plus tard. Quel spectacle ! Sur les premières fractions sorties, le feu ennemi s’est concentré aussitôt : le ronflement des mitrailleuses, le claquement des 77 arrivant par rafales serrées, le chant cuivré des 105 fusant, la voix sourde des grosses marmites... Alors, sur les autres fractions, celles qui avaient légèrement différé leur mouvement, la terreur et l’horreur d’un pareil spectacle s’ajoutaient à l’effroi des coups : quelques-uns hésitaient, les officiers multipliaient leur exemple et tombaient plus nombreux, l’élan et la cohésion de l’assaut étaient déjà moindres. D’autres, dont le retard était plus important, s’en trouvaient figées, surprises sur leurs propres tranchées par de véritables barrages d’obus et des gerbes de mitrailleuses, clouées par l’épouvante de la situation. » (Lorette, une bataille de douze mois, 1916, p. 65)

Le soir, Fayolle écrit dans son Cahier secret : « Quels héros obscurs ! » et s’en rapporte « à Celle qui me protège », Notre-Dame des Victoires dont la statue orne son poste de commandement. Heureusement qu’Elle était là, et que nul de nos soldats ne tombait dans ces sillons de mort sans qu’Elle ne l’accueille là-haut pour une moisson de gloire !

LA “ COLLINE DE LA VIERGE ”.

Après cette attaque manquée, un calme relatif revint sur le plateau. Le général Pétain, soucieux de la vie de ses hommes, avait demandé et obtenu la suspension momentanée de toute opération, qu’il savait vouée à l’échec. On s’organisa comme on pouvait dans la boue et sous les obus. Et attention aux attaques surprises ou aux sapes que, de chaque côté, on creusait pour y déposer des charges explosives et faire sauter la tranchée adverse !

Un nom symbolise à lui seul la résistance héroïque des bataillons de l’Artois : celui du général Barbot. « Brave sans exaltation, toujours maître de soi, foncièrement bon et généreux, pour cet officier catholique, sa division était une seconde famille. Depuis l’aube jusqu’à la nuit tombante, il ne quittait point les tranchées, se promenant constamment seul, vêtu d’une simple capote de troupe, sans étoiles et coiffé d’un vieux béret », ce qui prêtait parfois à des confusions amusantes :

Un territorial, le prenant pour un camarade, lui demande à quelle classe il appartient : « 1864 », répond-il, et comme son interlocuteur lui conseille de se faire renvoyer dans ses foyers, il lui dit : « Je ne puis pas, car c’est moi qui commande la division ! » On devine l’ahurissement du vieux soldat. Plus d’une fois, Barbot fut interpellé, dans le village du mont Saint-Éloi, par un sous-officier qui le priait de le saluer, ce qu’il fit réglementairement, tout en manifestant le regret que ce trop zélé subalterne ne connaisse pas les traits de son général ! Vers la fin d’un après-midi, il lui arriva de suivre une corvée de soupe qui gravissait péniblement la côte reliant Écoivres au bois d’Alleux ; l’un des hommes lui demande de leur donner un coup de main, il s’exécute de bonne grâce et, parvenu aux tranchées, dit simplement à ses compagnons de route : « La soupe semblera meilleure à vos camarades si vous leur dites que c’est le général qui l’a portée. »

Au début du mois de mars, des signes inquiétants se font jour sur le plateau de Lorette, autour de la chapelle toujours aux mains de l’ennemi, du moins ce qu’il en reste. « Elle n’existe plus, écrit le commandant Laure, car nos obus ont achevé de l’araser, mais son âme, momentanément aux mains du diable, semble présider aux destinées de la bataille : sur ses ruines, ou plutôt sous elles, s’est organisé un véritable réduit, une forteresse en raccourci ; les ordres à l’artillerie qui nous écrase en émanent, les incessantes petites attaques partielles en découchent, les minenwerfer qui lancent sur nos tranchées des projectiles brisants d’un nouveau mode nichent à proximité, les lanceurs de grenades y ont installé leurs dépôts... bref, c’est un épouvantail ! »

Le 3 mars, attaque allemande, le volcan se déchaîne. Mais nos chasseurs qui sont en première ligne tiennent bon. « Oh, les braves chasseurs ! s’exclame Laure, témoin des faits. Pendant les deux jours qui ont suivi cette alerte, quel beau spectacle de ténacité, d’activité, d’allant ils nous ont donné ! » Et un peu plus loin, il écrit : « 25 mars. Les chasseurs ont contre-attaqué plusieurs soirs de suite et, après eux, un bataillon d’infanterie qui les a remplacés. Sans succès ! Quelle vie pour ces fantassins que ces alertes incessantes, ce renouvellement du geste d’héroïsme suprême qui vous amène en terrain découvert devant les impitoyables mitrailleuses, cette résignation passive au bombardement durant des journées entières, cette cohabitation avec les cadavres, cette lutte à coups de grenades qui n’arrête jamais lorsque les tranchées se sont ainsi enchevêtrées, cette impossibilité de dormir et de manger, cette nécessité de déployer une activité continuelle pour réparer les parapets, pour chasser la boue, pour approvisionner les dépôts de munitions et de grenades, pour s’organiser là où l’ennemi était hier et où, souvent, il reviendra demain... Et le comble, c’est quand ces sacrifices, ces travaux, ces souffrances, ces pertes ont été vaines, c’est quand tout est à recommencer. J’admire au-delà de toute expression le mérite de ces soldats qui “ recommencent ”. Morbleu, ce sont de rudes gars, et point raisonneurs, comme on le croyait à tort. Car leur intelligence avisée et éveillée se plie aux terribles exigences de notre guerre. Ils sont toujours prêts à tout. » (Lorette, p. 110)

LES GLORIEUX BATAILLONS DU 9 MAI.

Au printemps 1915, le commandement français a décidé de remettre cela. Foch a réussi sans mal à en persuader Joffre. Sa note manuscrite du 15 mars pose en principe que « la guerre ne peut arriver à ses fins que par l’offensive », et il voit grand, promettant non seulement la percée du front fortifié mais l’exploitation du succès par une ruée vers les plaines du Nord. Notre Père n’avait pas assez de mots pour stigmatiser cette folie, cette inconscience criminelle ! Joffre ayant donné son feu vert, les exécutants n’ont qu’à s’exécuter et à préparer leurs plans d’attaque.

Sur le terrain, le dispositif a été légèrement modifié : le 21e corps d’armée, commandé par le général Maistre, reçoit en charge le secteur de Lorette, tandis que Pétain, avec les divisions de son 33e C. A., la 70e de Fayolle, la 77e de Barbot, et la Division marocaine en supplément, se voit attribuer le front entre Ablain et Neuville-Saint-Vaast, avec pour objectif central la cote 140, qui surplombe le village de Vimy, aux mains des Allemands. Le chef du 33e C. A. se livre à une préparation minutieuse : mise en place de lignes parallèles reliées par de nombreux boyaux, installation de postes de commandement, stockage de munitions, matériel divers, eau, vivres, création d’un réseau téléphonique enterré. Reconnaissance aérienne du dispositif ennemi, et surtout, surtout, demandes incessantes d’artillerie, il n’y en aura jamais assez ! artillerie lourde, en lien constant avec l’infanterie, mais aussi de tranchées, dont nos poilus manquent cruellement pour contrebattre les minenwerfer. Hélas ! la dotation est toujours insuffisante. Laure, qui est passé de la troupe à l’état-major, est chargé un jour d’une liaison avec le 33e C. A. Il raconte : « Certes, le général Pétain nous était déjà connu pour ce que nous aimions à nommer ses prédications d’avant-guerre... mais nous demeurâmes alors extraordinairement frappés par la précision et la fermeté avec lesquelles il donnait ses ordres d’opération s’inspirant, à ce triple point de vue, de connaissances longuement mûries qui avaient créé, dans tout son être, les vrais réflexes du Chef. »

L’attaque a été programmée pour le 1er mai, puis elle est repoussée au 7, enfin fixée au 9 mai. Petit signe de la Providence, puisque le 9 mai est le jour où la “ Maison de Marie ” a été démontée à Nazareth et enlevée par les Croisés, dans la nuit du 9 au 10 mai 1291. Comment raconter cette attaque, mettant en branle pas moins de deux cent mille combattants ? C’est impossible, contentons-nous de citer ici quelques témoignages, pour les fixer dans notre mémoire et notre cœur. Celui de l’abbé Lefebvre, aumônier de la 77e D. I., est émouvant :

« C’était le 9 mai 1915, à 10 heures du matin. Par les discrètes sapes, les troupes d’assaut s’étaient massées devant nos réseaux, dans les parallèles de départ. Après les affolantes rafales de nos obusiers et un dernier aboiement rageur de nos 75, nos fantassins : marocains, chasseurs, alpins, venaient de s’élancer sur les Ouvrages blancs, sur le point G et Carency. Devant le bois de Berthonval, après une dernière absolution générale, je sortais de la tranchée, lorsqu’à mes pieds, juste devant le parapet, je trouve, baignant dans son sang, un tout jeune alpin et je m’agenouille près de lui : “ Pauvre petit, tu n’as pas pu aller bien loin ! ” Alors dans un sursaut d’énergie, il se redresse, ses yeux brillent, ses lèvres sourient et s’entrouvrent : “ Du moins, mon aumônier, je leur ai repris la longueur de mon corps. ” Puis il défaille et son corps s’allonge inerte, comme pour prendre possession, au nom de la France, de ces quelques mottes de terre qu’il a libérées au prix de son sang et de sa vie...

« Quand le soir, je m’arrêtai près de la tombe fraîche où l’on déposait notre petit alpin, je crus l’entendre (tant les mots parlent bien à notre âme) me redire encore ses paroles héroïques et me les expliquer : “ J’aimais passionnément notre cher sol de France, aussi durant des mois, petit soldat perdu dans la masse, ai-je fait joyeusement ma faible part du grand labeur ; de mon créneau j’ai défendu consciencieusement quelques sillons... ” »

La 77e division s’est emparée dans un élan incroyable des deux premières lignes de défense ennemies, jusqu’à Givenchy, mais est venue buter contre le cimetière de Souchez. Son chef légendaire, le général Barbot, est mort le lendemain, d’un éclat d’obus dans le ventre ; ses dernières paroles ont été pour ses soldats : « Mes chers enfants ! » Quant à la 70e division de Fayolle, elle s’est emparée d’une partie du village-forteresse de Carency, mais là encore n’a pas pu aller plus loin, comme il était prévisible.

« J’ai perdu d’excellents officiers, note Fayolle le 13 mai... Des êtres de sacrifice ! Vraiment, il y a là un mystère profond. Comme Dieu a racheté l’humanité par le sacrifice et le sang, de même ils sauvent la Patrie. » Et d’évoquer la messe au matin de ce 13 mai, où d’entendre les soldats chanter le Credo et un cantique à la Vierge de Lourdes lui a donné toute la mesure du drame grandiose qui se jouait à ce moment sur les hauteurs de l’Artois.

LA PERCÉE INEXPLOITÉE.

Et à droite, que devenait la Division marocaine ? Surprise ! elle réussit à percer les deux premières lignes ennemies, puis la troisième, enfin elle atteignit la quatrième qui coïncidait avec la “ cote 140 ”, dès 11 heures du matin, une heure après le début de l’assaut ! Laure en donne l’explication : « Quand, le 9 mai 1915, date de la plus célèbre des batailles d’Artois, le général Pétain obtint un brillant résultat en portant, presque sans pertes, la droite de la 77e division et la division marocaine jusqu’aux abords de Givenchy et de Petit-Vimy, nous comprîmes qu’une manœuvre d’exploitation d’armée eut été possible à ce jour, si partout ailleurs, nous avions su avec une égale maîtrise dominer le feu ennemi par la supériorité du nôtre, dans les deux domaines terrestre et aérien. » La coopération des armes sous le feu et par le feu avait été la clé du succès, mais la dotation de notre artillerie était loin, loin d’être suffisante et, de chaque côté de la percée, à Souchez et à Neuville, les deux môles fortifiés par les Allemands leur permirent de résister et d’accabler les renforts français par d’incessants tirs de flanc. Les soldats de la Marocaine furent pris au piège de leur succès et durent se retirer avec des pertes considérables.

Pierre Miquel, dans son livre La butte sanglante (Plon, 2003), en profite pour monter en épingle d’une manière odieuse ce drame de la crête de Vimy et le retourner contre le général Pétain qui n’aurait pas su ni voulu acheminer à temps les renforts nécessaires ! Mais son récit, confus, ne tient pas devant la démonstration rigoureuse de Guy Pedroncini, reprise en 2015 par notre ami, l’ingénieur général Delcourt, venu évoquer à Lorette, sur les lieux mêmes, le martyre de l’infanterie française en 1915 (cf. Il est Ressuscité n° 157, p. 13-21). Dire que le général Pétain s’est désintéressé du sort des braves qui avaient réussi à percer est un mensonge éhonté, devenu, hélas ! à ce jour histoire officielle. La vérité est que ce qu’il avait prévu se réalisait tragiquement : qu’il fallait s’adapter à la terrible réalité de la guerre moderne, que toute offensive devait être conduite d’une manière systématique, en faisant tomber un à un tous les obstacles.

Et c’est Fayolle qui écrit, à la date du 13 juin, car la bataille a continué encore plus d’un mois : « Pétain est furieux contre d’Urbal et Foch. Ce sont des fous, dit-il. Attaquez, dit Foch, sans se soucier de l’état de la préparation. Attaquez, répète d’Urbal. Foch et d’Urbal ne se rendent aucunement compte de l’état du champ de bataille et des nécessités de la guerre de tranchées. Ils se figurent que l’on attaque comme en terrain libre et ne se doutent pas de la préparation longue et minutieuse qui est indispensable. »

Le 21e Corps du général de Maistre en fit la dure expérience sur le plateau de Lorette.

12-13 MAI : LA CHAPELLE EST REPRISE.

Revenons sur la “ Colline de la Vierge ”, où le capitaine Lefebvre de La Boulaye, commandant le 3e bataillon du 21e régiment d’infanterie, raconte comment, après s’être emparé de la chapelle, il a réussi à la tenir avec une poignée de braves :

« Le lendemain, voyant qu’ils ne pouvaient nous expulser par des assauts, les Allemands recoururent au bombardement. Toute leur artillerie de la région fut concentrée sur le petit espace que nous occupions à la crête du plateau, et je prie humblement Dieu de ne jamais me mettre de nouveau dans le milieu d’enfer où je me trouvais. D’énormes obus broyaient morts et vivants sans interruption ; nous ne respirions plus qu’une fumée épaisse et nauséabonde. Tout sautait, tout sifflait autour de moi. Les renforts que l’on m’avait envoyés fondaient en un rien de temps, et j’étais sans cesse obligé d’en demander de nouveaux que je mélangeais à la poignée de héros que j’ai l’honneur de commander.

« Il ne pouvait être question de nous passer des vivres et nous sommes restés plus de vingt-quatre heures sans manger. Quel spectacle !... Quand, jour et nuit, le pied ou la main glisse sans cesse sur des choses innommables, qui ont été des corps humains, quand de ces choses sans nom, l’on a devant soi une épaisseur de quatre hommes, l’on se sent bien peu de chose, et cela donne des idées religieuses aux plus sceptiques. Et cela dura cinq jours, et pendant cinq jours, mon colonel qui assistait à cet embrasement de la chapelle, disait à son officier d’ordonnance : “ Comment voulez-vous qu’une compagnie tienne dans cet enfer ? Ce n’est pas possible ! ” Et nous avons tenu jusqu’au moment où un gros 210 tomba à 2, 50 m de moi, broyant tout ce qui m’entourait et m’enterra avec cinq autre soldats. Nous nous dégageâmes, et comme aucun de nous n’était blessé, nous prîmes nos képis à la main et nous nous mîmes à genoux, et nous remerciâmes tous Notre-Dame de Lorette de nous avoir sauvés.

« Peu de temps après, d’ailleurs, l’on put enfin nous relever. Et quand je redescendis du plateau avec la poignée d’hommes qui avait été deux compagnies, tous pleuraient de fatigue et d’énervement. Certains, et j’étais du nombre, les yeux enfoncés dans la tête et la bouche contractée, claquaient des dents tout haut sans pouvoir s’arrêter ; avec nos vêtements déchirés et toutes nos personnes couvertes de sang et de débris de cervelles, nous étions affreux à voir, mais la chapelle était à nous. »

Il faudra encore plusieurs semaines de combat pour dégager les rebords du plateau, au nord le “ Fond de Buval ”, et au sud, la “ Blanche Voye ”. Mais, dès le 3 juillet, un aumônier de chasseurs se rendait comme en pèlerinage à l’emplacement de l’ancienne chapelle : « Enfin, nous y sommes. Au premier plan, un rebord d’entonnoir, par derrière, un morceau de grille effroyablement tordu, quelques briques, une grosse poutre qui sort de terre comme un moignon déchiqueté et des débris de pierre de taille, le tout n’excédant pas 50 centimètres de hauteur. C’est le point culminant de la chapelle. À droite, à gauche, partout des entonnoirs. Et nous repartons un à un, en vitesse, bondissant d’entonnoirs en entonnoirs. “ Quel pèlerinage, me dit mon guide, quand nous sommes à peu près en sûreté. Ce n’est pas encore le moment d’y mener les foules. Vous devez être le premier prêtre à reconnaître ces lieux bénis, plus sacrés encore maintenant. ” J’en profite pour recommander à Notre-Dame ses enfants tombés par milliers autour de son autel en miettes. »

« LETTRES À NOTRE-DAME »

Autre témoignage de la piété de nos poilus, chasseurs, sapeurs, artilleurs et territoriaux de tous horizons, la découverte par le Père Guitton des “ Lettres à Notre-Dame ”, dans les ruines d’une autre chapelle, épargnée celle-là, située au nord-est de l’éperon de Lorette, sur la lisière du bois de Noulette.

« Le dimanche 4 juillet 1915, après ma messe célébrée au milieu d’une clairière ensoleillée, le commandant de Fossa m’aborde et me dit : “ Monsieur l’Aumônier, connaissez-vous sous les hêtres, là-haut, la petite chapelle qui domine nos batteries ? ” Je l’ignorais entièrement. “ Nous y avons découvert tout un monceau d’ex-voto, de prières – comment dire cela ? – de billets adressés à la Sainte Vierge. Ils sont si touchants que, par crainte d’une profanation, nous n’avons pas osé les enlever. Et pourtant, si on les laisse, ils vont se perdre ; depuis trois semaines le tas a déjà diminué ; il y a les allants et les venants, et puis cela s’envole quand on nettoie ou qu’il vente... ”

« Tout en causant, nous arrivions. C’était un oratoire fort exigu, mesurant au plus 8 mètres sur 5, mais élégant, élancé, de style ogival et entièrement construit d’une belle pierre sculptée. Le temps de glisser la main derrière la statue qui surmontait l’autel – la boîte aux lettres de la Madone – et le commandant me remettait le précieux courrier. C’était la plus étrange liasse de bouts de papier qui se puisse voir, de tout format et de toute couleur. Ah ! ils ne sortaient pas d’une élégante librairie de boulevard. Avant de servir de messagers célestes, ils avaient traîné dans les poches ou les sacs, tachés de graisse, de sueur et de boue : cartes postales, revers d’enveloppes, résidus de lettres, fragments détachés des “ petits paquets ” reçus du pays, ou même simples bandes découpées dans la marge d’un journal...

« Et sur ces lambeaux toutes les orthographes, toutes les encres, tous les genres de crayons, toutes les calligraphies, et toutes les supplications. Suivant l’expression du commandant, chacun constituait bien un “ billet à la Sainte Vierge ”. Il y en avait près d’une centaine. Je les parcourus avec avidité, muet de surprise, debout, devant la Vierge à qui je répétais les messages. Après seulement, je m’aperçus que j’aurais dû les lire à genoux. »

C’est ainsi que la dévotion à Notre-Dame sur sa colline de Lorette a été « ininterrompue » selon le titre de l’ouvrage de Mgr Lacroix, comme si un mystérieux “ anneau de la Vierge ” unissait nos soldats aux anciens pèlerins. Mais il lui fallait désormais reprendre possession de son domaine dévasté.

« UNE MONTAGNE DE VICTIMES AU PIED DE LA SAINTE VIERGE »

Ce ne fut qu’à la mi-octobre 1915 que la colline de Lorette put être complètement dégagée. Quel spectacle ! « Cela dépasse toute conception. Ni description, ni photographie, ni peinture, rien ne peut approcher de l’effroyable réalité, notait un aumônier de chasseurs, aux environs de Noël. Après le savant ravage des pelles et des pioches, les obus par centaine de mille sont tombés sur ce sol. Les arbres, quand ils restent debout, sont effroyablement déchiquetés. La terre est brûlée, calcinée, cuite et recuite, labourée par l’acier, ensemencée de plomb. Il semble qu’une vague de feu a passé par là. Partout des cadavres... Songez qu’il y a là, autour de nous, dans un rayon de 1 500 à 2 000 mètres environ, 100 000 cadavres, m’ont dit plusieurs officiers. 60 000 au minimum, selon les plus réservés, montagne de victimes au pied de la Sainte Vierge, dont le sanctuaire, à l’extrémité du dernier contrefort, s’érigeait jadis dominant tout le pays. Dans cet enfer cependant, vivent des hommes... des chrétiens, des enfants du Bon Dieu... »

Il a fallu un an de luttes acharnées, mètre par mètre, pierre par pierre, flaque de boue après flaque de sang, pour reconquérir ce que les Français appelaient “ la colline de la Vierge ”, et les Allemands “ la colline de la mort ”. Yves Buffetaut parle du « champ de bataille le plus meurtrier, et aussi le plus inutile, hélas ! de l’armée française ». Non ! pas inutile, car cette Colline sacrée garde à jamais le souvenir de l’incroyable héroïsme de nos poilus, à condition de l’entretenir sans le travestir.

Un prêtre du diocèse d’Arras à l’âme intrépide, l’abbé Léon Darras, eut tout de suite à cœur ce double souci religieux et patriotique. Dès l’été 1916, il fit placer nuitamment un groupe de la Sainte Famille dans la tranchée qui traversait l’emplacement de l’antique chapelle. Un petit oratoire fut aménagé en bois avec grillage surmonté d’une croix et de l’inscription (voir ci-dessous) : « Groupe de la Sainte Famille, mémorial de la Santa Casa de Lorette, gage de gloire et de protection pour nos vaillants soldats, 4 août 1916. Notre-Dame de Lorette, priez pour nous. » Le 14 septembre, il y célébrait la messe de Requiem, alors que le canon tonnait dans la plaine.

En juillet 1917, c’est l’évêque d’Arras, Mgr Lobbedey, accompagné de l’infatigable abbé Darras, qui monta sur la colline. Mgr Julien devait lui succéder peu de temps après. Le nouvel évêque prit lui aussi à cœur ce mémorial sacré, et composa sans attendre une prière, avec cette belle pensée : « Puisque votre demeure terrestre est elle-même en ruines, chacun de nous vous offre un abri sous son toit et un sanctuaire dans son cœur. Nous vous consacrons tout ce que nous sommes, nos personnes et nos biens. Nous conservons la confiance que votre amour maternel, ému à la vue de tant de maux aura compassion de notre détresse. Nous vous supplions, ô Mère, de ne pas nous abandonner. Rendez la vie aux paroisses dévastées, séchez les pleurs, consolez les âmes affligées, bénissez nos petits enfants, réunissez les membres de nos familles dispersées, gardez à nos soldats force et vaillance, abritez sous votre manteau protecteur les glorieuses reliques des héros tombés dans les combats pour la défense de votre domaine. Nous jurons de vivre désormais selon les maximes de l’Évangile, espérant entendre bientôt sonner l’heure de la victoire définitive et voir s’élever le Monument de la Réparation. Ainsi soit-il. »

À l’aube du 11 novembre 1918, on vit l’intrépide abbé Darras monter de nouveau sur la colline pour y célébrer la messe de saint Martin. Quand il redescendit, les cloches sonnaient l’armistice... Dès l’année 1919, les pèlerinages reprirent. Le 14 septembre, une procession de plusieurs milliers de pèlerins montait depuis l’église d’Ablain par la “ Blanche Voie ”, conduite par Mgr Julien, qui déclara :

« Cette colline est deux fois sainte. Elle est sainte parce que des milliers de pèlerins y sont venus prier au cours des siècles et que la Mère de Dieu y a multiplié ses faveurs. Cette colline est sainte aussi parce que l’holocauste de nos soldats s’y est consommé plus que partout ailleurs, puisque 100 000 braves reposent ici. Ce sol sacré que nous foulons est un véritable autel. Sur chaque autel il y a une pierre dans laquelle sont enchâssées des reliques, et ici chaque motte de terre est une relique qui contient des ossements sacrés de nos soldats... Ces ossements sont des reliques qui réclament un reliquaire digne d’elles. Je jette cette idée non au vent qui passe, mais aux âmes. »

L’appel fut entendu et l’année suivante, le 12 septembre 1920, en plus de nombreuses personnalités religieuses et militaires dont le général Maistre, on comptait de 50 à 80 000 personnes sur le plateau. Une souscription publique fut lancée et une association créée pour l’érection d’un monument commémoratif sur la colline Notre-Dame-de-Lorette. Les premières pierres de la chapelle et de la tour-lanterne furent posées le 19 juin 1921 par Mgr Julien conjointement avec le maréchal Pétain. La façade de la chapelle est ornée d’une dédicace : « Ô toi qui, du sein des douleurs, enfanta la Sainte Espérance, à Toi ce temple né des pleurs offerts par les femmes de France. » Et au-dessus de l’autel de plein air, on lit cette citation tirée du 2e livre de Samuel : « Vénère, Israël, ceux qui sont tombés immolés sur tes collines. »

Leurs tombes, au nombre de 18 000, sont admirablement disposées autour de la chapelle et de la tour-lanterne, tandis que sept ossuaires recueillent 22 970 autres corps, non identifiés. Proche de l’entrée, on peut voir celle du général Barbot, commandant la 77e division, modestement alignée sur celles de ses soldats et frères d’armes. Un peu plus loin, une autre tombe, du père et du fils, tous deux capitaines et morts pour la France, le premier en 1915, le second en mai 1940. À l’ouest de la nécropole, parmi les troupes coloniales, on voit des tombes musulmanes, celles des tirailleurs de la division marocaine qui s’emparèrent de la crête de Vimy le 9 mai. Elles sont inclues elles aussi dans l’immense enclos de la Vierge, sous son regard et sa protection maternelle.

Ainsi est conservé le caractère religieux de cette nécropole, que s’attache à défendre encore aujourd’hui le vaillant chapelain de Notre-Dame de Lorette, entouré de ses “ Gardes d’honneur ”, dont le premier nom était “ Fidèles servants de Notre-Dame-de-Lorette ”. Ils veulent maintenir le souvenir des “ Morts pour la France ”, en assurant à tour de rôle la garde de la chère nécropole. La Vierge Marie est, de droit comme de fait, la première de ces Gardes d’honneur.

L’ANNEAU DE NOTRE SAINTE ALLIANCE.

Mais attention, là où est la Vierge, le serpent n’est pas loin. Ce n’est plus aujourd’hui l’ennemi allemand accroché aux flancs est de la colline, mais un étrange “ anneau de la Mémoire ”, construit pour le centenaire de la Grande Guerre, qui le remplace, tel un serpent lové sur lui-même. Cet anneau n’est pas un mémorial national, mais international. « Ma première idée, explique l’architecte Philippe Prost, a été de me rapprocher de l’image des enfants dans une cour d’école, qui se donnent la main et font une ronde. Ils forment une figure unique, unitaire. » Dans l’anneau, sont gravés sur des panneaux en acier inoxydable et rangés par ordre alphabétique 580 000 noms de soldats, sans distinction de nationalité, de grade et de religion, amis, ennemis, rassemblés ici par le seul fait qu’ils sont morts dans la région pendant la guerre. « Soixante nationalités, toutes les religions du monde », se vante l’architecte, toutes rangées sous le symbole de la fraternité humaine universelle ! Ah, c’est là que le serpent montre sa queue.

Tel est le projet, maçonnique, de notre République laïque, qui ne vise maintenant qu’à une chose : transformer le sanctuaire en musée civil.

Mais non ! « Elle lui écrasera la tête », et ne permettra pas que sa “ sainte Colline ” soit profanée. La vraie “ Mémoire ” de Lorette est sur la colline, au milieu de ces tombes alignées autour de la chapelle, qui aura bientôt rang de basilique, et de la tour-lanterne. Ces deux monuments rappellent que c’est « pour Dieu et la Patrie » que nos soldats ont donné leur vie, versé leur sang. Comme disait Mgr Freppel en 1889, soit vingt-cinq ans avant leur sacrifice : « C’est la prière sur les lèvres et la foi au cœur que vos ancêtres marchaient au combat ; dans leur ardeur à soutenir une lutte inégale, ils ne séparaient pas ce qui leur paraissait inséparable, l’attachement à la Religion et l’amour de la Patrie. » (29 juin 1889) Deux amours ancrés dans le cœur de nos soldats ou retrouvés dans les tranchées, sous le regard de Notre-Dame, médiatrice de notre sainte destinée, dont la particulière dilection et dévotion a toujours été, dans l’histoire de notre sainte et douce France, l’anneau de son alliance avec Jésus-Christ.

Souvenons-nous de ces héros, connus ou obscurs. « Nous sommes de leur race, disait notre Père. Soyons de leur foi, dans l’espérance. Partageons leur abnégation mais jurons d’achever leur mission historique, et par notre sang, s’il nous l’est demandé, le retour de nos patries en Chrétienté, par la grâce du Sacré-Cœur de notre Christ-Roi, et l’intercession de la Vierge Marie Auxiliatrice, notre Reine au Cœur douloureux et Immaculé ! »

frère Thomas de Notre-Dame du Perpétuel Secours.