Il est ressuscité !

N° 218 – Février 2021

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

La Vierge Marie, régente de France

pendant la guerre de 1870-1871

NOUS célébrons en ce mois de janvier 2021 le 150e anniversaire de l’apparition de Notre-Dame à Pontmain, au terme de six mois d’une guerre qu’on appelle “ la guerre oubliée ”, dont les leçons sont utiles à méditer aujourd’hui. Ce qu’Elle a accompli durant l’ “ année terrible ” en faveur de la France infidèle, et durement châtiée en raison de cette infidélité même, trace un chemin de lumière et d’espérance dans nos temps de détresse nationale. C’est Elle qui, par délégation de souveraineté divine, règle tout en fonction du message qu’Elle veut « faire passer à son peuple », comme Elle dit à La Salette (19 septembre 1846). Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, c’est avec une infinie tristesse qu’Elle annonça à la sœur Catherine Labouré, dans la chapelle du noviciat des Filles de la Charité, rue du Bac à Paris : « De grands malheurs arriveront... Le moment viendra où le danger sera grand, on croira tout perdu, là je serai avec vous. » Comme la novice se demandait quand ces événements se produiraient : « J’ai très bien compris, raconte-t-elle : 40 ans. » Quarante ans après, jour pour jour, le 19 juillet 1870, la France déclarait follement la guerre à la Prusse.

Pendant les six mois que dura le conflit (juillet 1870 – janvier 1871), l’Immaculée tint sa promesse : « Je serai avec vous. » Non pas auprès des instances politiques, impériales ou républicaines, car celles-ci ne recouraient pas à Elle, ni auprès de nos chefs militaires, mais au milieu de son peuple de France, de ses soldats qui, dans l’épreuve, plaçaient en Elle leur confiance. Privée depuis quarante ans de son roi légitime, ballotée d’usurpations en républiques deuxième puis troisième, avec l’Empire plébiscitaire entre les deux, la France alla jusqu’au bord du gouffre. Alors qu’on croyait « tout perdu », la Sainte Vierge apparut le 17 janvier à sept petits enfants du village de Pontmain, dans ce diocèse de Laval consacré à l’Immaculée Conception, pour annoncer que le temps de la Miséricorde était venu, que l’ennemi n’irait pas plus loin... à une condition : « Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps • Mon Fils se laisse toucher ».

Pour comprendre la “ stratégie ” dont la Sainte Vierge a usé et usera sans doute encore pour instruire et sauver ses enfants, il importe d’en chercher les causes secondes et instrumentales. « Lorsque nous étudions le passé, disait notre Père, il faut avoir un esprit réactionnaire : il faut savoir pourquoi les choses ont été mal. » Ressaisissons donc le fil directeur de ces événements, afin d’avoir une intelligence plus claire et plus intime des pensées de la Vierge Marie, “ Régente au saint Royaume de France ”.

BISMARCK : « PAR LE FER ET LE SANG. »

Et d’abord, qui est responsable de cette guerre ? Notre Père le dit sans ambages dans sa géopolitique et son histoire volontaire : « L’unification de l’Allemagne, qui est l’œuvre de Bismarck, fut pour nous le commencement de nos grands malheurs. » Otto von Bismarck, ce colosse poméranien qui, en bon luthérien, lisait tous les soirs la Bible pour s’assurer que Dieu était avec lui et sa nation, devint ministre d’État du roi de Prusse, Guillaume Ier de Hohenzollern, en octobre 1862. Devant l’opposition du parlement, le Landstag, à la réforme de l’armée qu’il jugeait nécessaire à l’accomplissement de son dessein, il eut cette parole qui fait froid dans le dos : « L’unité de l’Allemagne ne sera pas obtenue par des parlottes parlementaires, mais par le fer et le sang. »

Porté par la volonté de revanche de l’armée prussienne pour effacer l’humiliation que Napoléon Bonaparte lui avait fait subir à Iéna en 1806, cet “ Attila de la diplomatie ”, aidé de Roon, ministre de la guerre, et de Moltke, chef d’état-major de l’armée, poursuivit implacablement son objectif. C’était celui de la franc-maçonnerie internationale, qui avait opté pour l’hégémonie prussienne plutôt que l’autrichienne, comme le redoutaient les catholiques westphaliens du Zentrum (cf. Sœur Muriel, Le secret de la bienheureuse Marie du Divin Cœur, chapitre IV). De son côté, Bismarck avait compris qu’en France, le régime impérial serait utile à l’intérêt prussien, comme plus tard la République : « Reconnaissez l’Empire, suggéra-t-il à son roi, c’est un régime qui, dans un avenir prochain, rendra service à la Prusse. » Le premier ennemi à abattre était l’Autriche. Bismarck fit donc obstacle aux projets de l’empereur François-Joseph et des Princes, et réussit à imposer son programme : réorganisation de l’armée prussienne, renforcement de l’union douanière du Zollverein, annexion des duchés danois de Schleswig-Holstein, guerre éclair menée contre l’Empire d’Autriche allié aux États catholiques du Sud et leur écrasement à Sadowa le 3 juillet 1866, création d’une Confédération des États du Nord, dotée d’une armée et d’un budget communs.

Dans l’esprit du chancelier de fer, seule une nouvelle guerre contre la France pourrait réaliser l’unité allemande convoitée. L’Allemagne unifiée serait ensuite l’instrument dont il avait besoin pour mener contre le catholicisme exécré son “ Kulturkampf ”, combat décisif, rationaliste, étatique, équivalent à une seconde réforme luthérienne.

En 1866, notre attaché militaire à Berlin, le lieutenant-colonel Stoffel, fut autorisé à suivre l’armée prussienne en campagne, il y découvrit avec stupeur sa supériorité évidente, en rapidité de mobilisation, en effectifs, en armements, surtout d’artillerie, en qualité de commandement, grâce au corps d’officiers d’état-major que Moltke a formé personnellement à la conception et à la conduite des opérations. Pendant quatre ans, Stoffel envoya à Paris des rapports de plus en plus alarmants : « Les chefs de l’armée prussienne savent la grande guerre, oubliée par nos généraux... Nation et armée révèlent un esprit, une énergie, une discipline, une instruction qui en feront pour nous, le cas échéant, les plus redoutables adversaires. » Et encore : « Il faut nous le tenir pour dit : nous ne surprendrons pas la Prusse et toute l’Allemagne marchera avec elle si nous lui faisons la guerre. » L’empereur des Français était donc averti. Mais Napoléon III était habité par de telles chimères, en particulier le principe des nationalités hérité de la Révolution, que pour lui, l’unification de l’Allemagne autour de la Prusse était un progrès vers la construction de l’Europe.

NAPOLÉON III LE LIBÉRAL

Pour s’assurer les suffrages, l’Empire avait promis la paix. Il ne cessa pourtant de faire la guerre – Crimée 1854, Italie 1859, Mexique 1862-67 –, manquant à nos alliés naturels, fortifiant nos plus redoutables ennemis. Devant la montée des périls, Napoléon III voulut, sur les conseils du maréchal Niel, entreprendre une réforme de l’armée française qui échoua à cause de la formidable opposition rencontrée au Parlement. « Pitoyables débats ! Piteuses discussions au cours desquelles on voit les représentants que la France s’est donnés préparer par aveuglement son malheur. Le Corps législatif a bien mérité en ces jours-là la reconnaissance de Bismarck. Les Français devraient garder en mémoire le honteux florilège des déclarations de ceux qui ont alors inconsciemment décidé d’envoyer notre armée à la boucherie et de livrer aux Prussiens l’Alsace et la Moselle. » (Philippe Seguin, Louis Napoléon le grand, 1990, p. 391)

On connaît la réponse du maréchal Niel qui réclamait qu’au moins la Garde nationale mobile soit soumise à des périodes de réserve. « Vous voulez donc faire de la France une caserne ? cria Jules Favre. Se tournant vers son interrupteur, Niel répondit d’une voix basse : Et vous, prenez garde d’en faire un cimetière... » La loi fut votée, mais interdisait toute convocation des “ Mobiles ” dépassant la journée ! Les Républicains prétendaient qu’il n’y avait pas besoin d’armée permanente, qu’au moment du danger, la France se dresserait, comme en 1792, pour la cause de la liberté. « Nous sommes dans un temps de sottises ! C’est l’opposition qui les dit, et c’est le gouvernement qui les fait », notait désabusé le duc de Broglie. Comme l’a montré notre Père, les uns comme les autres étaient atteints du virus du parlementarisme. Léon de Montesquiou en a fait une démonstration éblouissante : « Dans les années qui précèdent 1870, l’Empire se prépare, il est vrai, à la guerre. Mais à quelle guerre ? À la guerre des partis, à la bataille électorale. C’est à vaincre sur ce terrain, à se faire plébisciter, que le gouvernement donne tout son soin. Il se soumet donc aux lois de cette lutte. Pour gagner des électeurs, il renonce à exiger les sacrifices nécessaires au salut du pays. » (1870, les causes politiques du désastre, 1911, p. 5)

Un officier de valeur, catholique et royaliste, jeta comme Stoffel un cri d’alarme. Le général Ducrot commandait la 6e division en garnison à Strasbourg, de 1865 à 1870 et, à ce titre, était bien placé pour savoir ce qui se passait au-delà de la frontière. « La guerre est inévitable, écrit-il en novembre 1867, et notre préparation comparée à celle de la Prusse est dérisoire ; le jour où la lutte commencera, nos forces seront à celles de nos adversaires dans la proportion de un à trois. » En 1869, il a le pressentiment de la catastrophe à venir : « Un beau jour, la Prusse, devenue l’arbitre de l’Europe, mettra son talon sur la France, annexant au grand Empire germanique la Lorraine et l’Alsace, tandis que le désordre et l’anarchie bouleverseront notre pauvre pays. »

Il ne manquait plus à Bismarck qu’un prétexte, une occasion favorable pour susciter la guerre désirée, ce fut la succession au trône d’Espagne. Habilement, il mit en avant la candidature de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, qui commença par accepter puis refusa, mais Napoléon III, poussé par ses ministres et l’opinion publique, exigea que le roi de Prusse, en sa qualité de chef de famille, donnât l’assurance que cette candidature serait exclue à tout jamais. Guillaume Ier, en cure à Ems, blessé par cette demande, fit savoir à notre ambassadeur qu’il en resterait là et communiqua sa décision à son chancelier. Bismarck rédigea alors une dépêche à l’intention des cours d’Europe qui, sans travestir les faits, en donnait une présentation offensante pour la France, comptant qu’elle agirait comme un chiffon rouge sur l’opinion française. Ce qui se produisit et, le 19 juillet, la France déclarait la guerre à la Prusse ! « Napoléon III est tombé dans le piège qui lui était tendu et porte ainsi l’opprobre d’avoir déclaré la guerre. » (Jean-Paul Bled)

« À aucune époque, le maintien de la paix n’a été plus assuré », déclarait le chef du gouvernement Émile Ollivier le 30 juin 1870, pour justifier une réduction du contingent. Trois semaines n’étaient pas écoulées qu’il prenait la responsabilité de déclarer la guerre « d’un cœur léger », ayant reçu l’assurance de son ministre de la guerre, le maréchal Lebœuf, qu’il ne manquait pas un bouton de guêtre à nos soldats ! « Curieuses séquelles de la Révolution de 1789, écrit notre Père. La France décapitée de son chef royal va, au gré de ses maîtres du moment, du pacifisme le plus niais, doublé d’antimilitarisme, d’internationalisme, au bellicisme soudain le plus fanatique, le plus coléreux, le plus fou... comme des ondes de fièvre, d’où vient la guerre et survient la défaite. » (CRC no 160, Contre la guerre, décembre 1980, p. 4)

Tel était le salaire de notre apostasie publique. Il y a longtemps que Notre-Dame qui, durant des siècles, avait inspiré à nos rois de « toujours raison garder », s’était éloignée de ces nouveaux pouvoirs aux mœurs douteuses, délaissant leur palais et leur parlement, les abandonnant à leurs propres conseils. Avions-nous au moins des alliés ? Non, hélas, ni l’Angleterre victorienne et germanophile, alliée d’hier contre la Russie, ni cette dernière, dont on ignorait le pacte qui la liait à la Prusse, ni l’Autriche, que nous n’avions pas soutenue quatre ans plus tôt, ni l’Italie qui devait son unité à la France, mais ne voulut pas s’engager. Ollivier prétendit ensuite que c’est la “ Question romaine ” qui causa la défection de l’Italie. Il n’en est rien.

PIE IX FACE À LA RÉVOLUTION

En affaiblissant l’Autriche, qui ne représentait aucun danger pour elle, la France favorisa l’unification de ses deux grands voisins, la Prusse et l’Italie, qui ne lui en eurent aucune reconnaissance. « Par Solferino, Napoléon III préparait Sadowa, et au-delà de Sadowa, Sedan. » (Yvan Gobry, Pie IX, le pape des tempêtes, 1999, p. 452)

C’est le double jeu mené par l’empereur des Français qui précipita sa perte. En même temps qu’il se faisait l’agent et le serviteur de l’unité italienne, par idéologie révolutionnaire, il se voulut le champion de l’indépendance romaine et de l’inviolabilité des États pontificaux, comme l’impératrice Eugénie et les catholiques de France lui en faisaient un devoir. En 1866, fut constituée une “ Légion romaine ” de 1 200 volontaires, bientôt renforcée par un corps de “ Zouaves pontificaux ”, recrutés en France, en Belgique, au Canada, en Rhénanie, etc. « La révolution et l’impiété menacent de toutes parts la capitale du monde catholique, leur déclara Pie IX, et Dieu, par votre moyen, empêche les passions d’aller au-delà des limites qu’il leur assigne pour le moment. » À leur tête, commandait le général allemand Kanzler et, pour les mener au combat, le colonel français de Charette, petit-neveu du héros vendéen.

Leur éclatante victoire de Mentana (3 novembre 1867) sur les “ Chemises rouges ” de Garibaldi qui jouissaient de la complicité des troupes piémontaises laissa un répit à la Papauté et permit la tenue du concile Vatican I. Mais en juillet 1870, les bruits de guerre contraignirent les Pères à regagner chacun leur pays. À la veille de se séparer, ils promulguèrent le dogme de l’infaillibilité pontificale (18 juillet), sous un orage effroyable qui s’était déchaîné sur Rome, présage des tempêtes à venir. La Chaire de Pierre, centre de la Vérité et de l’Unité catholiques, était affermie.

Huit jours après, Napoléon III rappelait son corps expéditionnaire et laissait au gouvernement italien le soin de garder les frontières pontificales contre l’invasion des garibaldiens. C’était lui donner liberté de s’emparer de Rome et de trahir ses engagements. « L’intérêt français, en 1870, était solidaire de celui du Saint-Siège, écrit Bainville pour répondre à Ollivier. Tant il est vrai que tout ce qui se fait contre le catholicisme se fait contre la France, et réciproquement. » (Bismarck et la France, 1911, p. 174)

Le 20 septembre, à la Porta Pia, les derniers soldats à défendre le Saint-Siège furent nos admirables Zouaves français, dont certains, tel le jeune comte Henri de Verthamon, portaient, cousue sur leur veste, une petite croix rouge, en esprit de croisade. Ce sont des choses que la Sainte Vierge n’oublie pas...

LA “ GRANDE ILLUSION ”

À l’annonce de la déclaration de guerre, Paris délire. Les boulevards ne sont que cohues enthousiastes, avec des cris répétés : « À Berlin ! » et des rêves fébriles de victoire. La Province est plus calme. Le pays accepte, étonné, la guerre. On lui a dit que tout était prêt, il a donc confiance. Mais ce sont des mensonges. « Rien n’est plus triste, écrit un témoin, que l’état d’un peuple saturé de faussetés et parvenu à ce point d’aveuglement où le mensonge et la vérité se mêlent, où l’inexactitude est devenue une invincible coutume, propagée d’en haut jusqu’en bas. »

On est stupéfait quand on constate dans quelles conditions d’impréparation la France du Second Empire, trop sûre d’elle-même, s’est jetée dans la guerre. Les carences étaient criantes. La concentration des troupes s’effectua dans un désordre incroyable, alors que nous possédions un meilleur réseau de chemin de fer que les Allemands, et il fallut vingt-deux jours à l’armée française pour se déployer le long de la frontière, alors que l’armée allemande fut mobilisée et acheminée en onze jours, selon un plan méthodique préparé dans ses moindres détails.

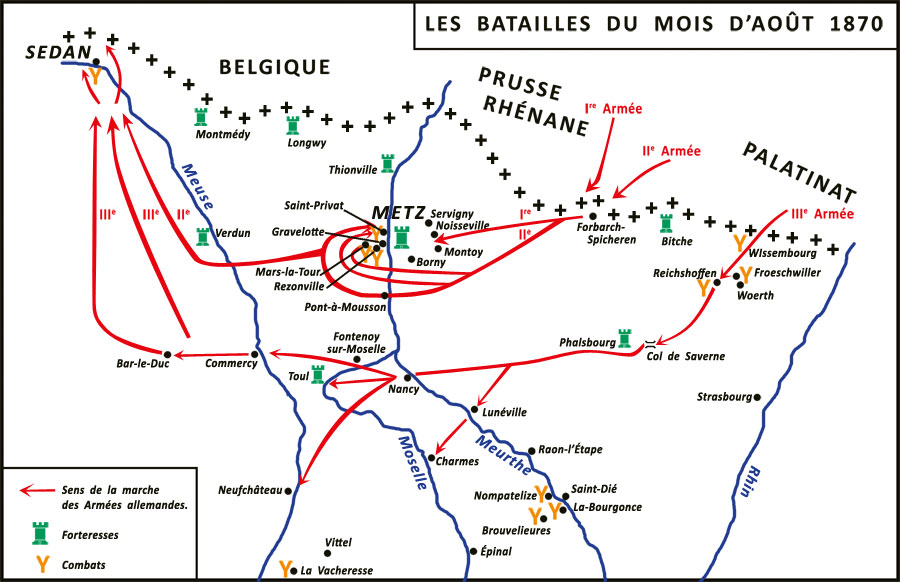

Dispersée en sept corps d’armées sur plus de 250 kilomètres, l’armée française compte 245 000 hommes, répartis en 332 bataillons d’infanterie, 247 escadrons de cavalerie, 154 batteries d’artillerie, 780 canons. De son côté, l’armée allemande a mis sous les armes 462 000 fantassins, 57 000 cavaliers, 1 558 canons, soit 473 bataillons d’infanterie, 374 escadrons, 260 batteries d’artillerie. Surclassée en effectifs et en matériels, l’Armée impériale va de plus se révéler inférieure sur le plan tactique :

Une infanterie vaillante, bien armée – le chassepot est un excellent fusil, mais le niveau d’instruction des soldats est trop faible pour permettre une utilisation optimale de la puissance de feu –, et écrasée par le sac ; une élégante et intrépide cavalerie, formée en vue de la charge, qui méconnaît les missions essentielles d’éclairage et de reconnaissance, elle se fera tuer glorieusement et inutilement ; une artillerie bien exercée, admirable au feu, mais dont les pièces sont très largement inférieures en portée, en précision et en vitesse de tir par rapport au canon Krupp allemand, et qui n’effectue plus de réglages méthodiques. La coopération entre les armes, notamment l’infanterie et l’artillerie, est très peu développée. « Les troupes françaises, écrit von der Goltz, s’étaient accoutumées à moissonner les gloires sans grands efforts, et leurs lauriers couvraient bien des incapacités. » (cité par Frédéric Canonge, Histoire militaire, 1908, t. II, p. 22) L’intendance, indépendante du commandement, sera souvent dépassée, les ambulances se retrouveront dans un état pitoyable de pénurie. Bref, un vaste organisme invertébré et surtout mal commandé. « Nous vivions trop, dira le général de Sonis, sur les gloires du passé et nous ne travaillions plus... » Quant aux gardes mobiles, bien sûr ils sont volontaires, enthousiastes et indisciplinés à Paris, plus endurants en province, mais avant d’en faire de bons soldats disciplinés, sachant se battre et tenir face à des soldats de métier et à une Landwehr minutieusement préparée, il faudra du temps !

L’empereur se porte aux armées, laissant la régence à l’impératrice Eugénie. Lorsqu’on est neveu de Napoléon, on porte la victoire avec soi ! Or c’est maintenant un vieil homme, malade de la pierre, qui se traîne, épuisé de souffrance. Le plan de guerre français, qui prévoit une offensive en territoire ennemi avec l’armée du Rhin (sept corps d’armées), est abandonné aux derniers jours de juillet, parce que complètement irréalisable, et chaque chef d’armée, Mac-Mahon pour l’Alsace, Bazaine pour la Lorraine, est laissé à son improvisation et son incompétence. Les Allemands partent en corps constitués depuis Landau, Mayence et Trèves, selon un plan bien préparé, vingt fois revu et corrigé par Moltke depuis treize ans, ce sont eux qui bénéficieront de l’initiative stratégique. Répartis en trois armées, ils arrivent à la frontière, soutenus par une logistique bien rodée. Détail cruel : leurs officiers possèdent d’excellentes cartes de France, tandis que nos officiers en sont totalement dépourvus.

Bref, tout s’annonce très mal pour nous. Le drame qui va se jouer en quatre semaines a certes des causes politiques et militaires, mais surtout surnaturelles et morales : pour s’être éloignés de Dieu, avoir blasphémé son Nom et la sainte Loi du dimanche, pour n’avoir pas entendu les appels de leur Reine à la prière et à la pénitence, à La Salette (1846) et à Lourdes (1858), les Français vont être châtiés, comme dit le prophète, « in manu iniquitatis suæ », par la main de leurs propres iniquités. En d’autres termes : on ne l’a pas volé et on est puni par où on a péché...

EN QUATRE SEMAINES

Le premier choc est brutal, formidable. Le 5 août, à Wissembourg, la division du général Abel Douay se fait enfoncer par la IIIe armée allemande, commandée par le prince héritier de Prusse. On a calculé que nous avons perdu dans cette première rencontre le même nombre d’hommes que ceux qui, rappelés en France, quittaient Rome le même jour... Mac-Mahon a regroupé ses forces, parmi lesquelles l’élite des unités d’Afrique, plus à l’ouest, autour de Reichshoffen. Contre l’avis de ses subordonnés, Ducrot, Raoult et son hôte, le comte de Leusse, gendre du baron de Bussierre, il engage ses troupes contre un ennemi deux fois supérieur en nombre. C’est la bataille du 6 août : Wœrth pour les Français, Frœchswiller pour les Allemands. Nos soldats se montrent d’un courage intrépide, comme nos régiments de turcos et les cuirassiers de la brigade Michel, mais ce qui manque, c’est un vrai chef. « Pendant toute cette fatale journée, écrit Ducrot, chaque division a combattu sur place, sans recevoir aucun ordre précis, sans connaître le but de la lutte, ni l’objectif en avant, ni la ligne de retraite en arrière. » Au soir les Prussiens sont maîtres du terrain, dix mille morts ou blessés jonchent le champ de bataille. Les débris de l’armée d’Alsace roulent en bandes éparses vers Saverne, ombre d’armée, commandée par une ombre...

Le même jour, le 2e corps d’armée du général Frossard, fer de lance de la deuxième armée impériale en Lorraine, est lui aussi accroché à Forbach-Spicheren. Laissé sans réserves ni renforts par Bazaine qui le jalouse, connaissant mal la manœuvre, Frossard se replie avec des pertes considérables sur Saint-Avold. Des deux côtés, la frontière est violée, et les masses allemandes déferlent. Une commotion parcourt le pays.

Mgr Freppel, qui vient de prendre possession de son siège d’Angers, écrit à son ami l’évêque de Strasbourg, Mgr Ræss : « Vous devez comprendre à quel point les nouvelles de la guerre m’intéressent, puisque notre chère Alsace en est le principal théâtre. La défaite des Français à Wissembourg m’a rempli d’indignation contre Mac-Mahon ! Il envoie trois régiments pour défendre la trouée la plus défavorable que présentent nos frontières ! Et il néglige de relier cette division au gros de l’armée ! Pour quiconque connaît la contrée, comme vous et moi, c’est insensé. Si c’est ainsi que l’armée française est conduite, nous pouvons nous attendre aux plus grands désastres. L’armée française est invincible, mais à condition qu’elle soit bien dirigée. Et puis, l’abandon du Saint-Père par nos troupes est-il bien de nature à attirer les bénédictions du Ciel sur nos armes ? Je suis plein d’inquiétude et je prie tout mon clergé et mon peuple de redoubler de prières avec moi. » (frère Pascal, Mgr Freppel, t. II, p. 14)

Après ce double échec sur la frontière, le gros de l’armée française se replie autour de Metz, avec pour objectif de gagner Verdun, tandis que le reste, derrière Mac-Mahon, rejoint le camp de Chalons. À Paris, la Chambre renverse le ministère Ollivier et c’est le général Cousin-Montauban, comte de Palikao, qui le remplace. Sous la pression de l’opposition républicaine, l’empereur cède le commandement de l’armée à leur candidat : Bazaine, « l’homme des spéculations basses et des lâches machinations au Mexique » (Dick de Lonlay).

Une semaine n’est pas écoulée que se livrent autour de Metz trois batailles gigantesques : le 14 août à Borny, le 16 à Rezonville et Mars-la-Tour, enfin le 18 à Gravelotte et Saint-Privat, qui sont les plus meurtrières de la guerre : près de 75 000 morts, blessés et disparus au total. Elles révèlent surtout l’évidente incurie et la coupable inertie de Bazaine, alors que nous bénéficions d’une supériorité numérique certaine et que nos troupes étaient animées d’un esprit combattif et d’une vaillance extraordinaires, sous les ordres de bons généraux comme Ladmirault, Cissey, de France, Canrobert... C’est à Gravelotte qu’un jeune lieutenant au 3e Dragons, Gabriel Mossier, se bat toute la journée comme un lion, le cœur déjà tout donné à la Vierge Marie. Rescapé de la terrible bataille, il entrera à la Trappe de Chambarand.

Bazaine était un incapable, doublé d’un traître en puissance. Possédant les forces principales, il a calculé que Paris et l’empereur tomberont avant lui. Comme il a déjà essayé de le faire avec l’empereur Maximilien au Mexique, il pense qu’il pourra jouer un rôle de premier plan dans les négociations de paix avec l’Allemagne. Son choix de ne pas quitter Metz et son incompétence caractérisée à coordonner l’action de ses corps d’armée ont déjà scellé le sort de la guerre.

À Paris, les Républicains continuent leur offensive parlementaire : prétendant que seule la nation armée est invincible, ils exigent que l’on distribue des fusils, non seulement à la Garde nationale de Paris mais à la population tout entière. Sous l’égide de l’impie Voltaire, dont la statue était inaugurée le 14 août au square Monge. « Le gouvernement qui abandonne Rome et qui inaugure la statue de Voltaire, la veille de l’Assomption, comprend-on cela ? attire les foudres du ciel sur nos têtes », écrit le colonel de Sonis, désolé d’être maintenu à son poste en Algérie, alors que ses trois fils sont engagés au front.

Le 18 août, parvient aux troupes de Chalons l’ordre du ministre de la Guerre, de rejoindre à Verdun l’armée de Bazaine, ignorant que cette dernière est désormais enfermée dans Metz. C’est alors la montée hésitante, démoralisante, vers le Nord, d’une armée assez hétéroclite, commandée par Mac-Mahon avec, à ses côtés, l’empereur qui n’en peut plus de souffrances. Jusqu’au piège de Sedan, sur la Meuse, où une suite de circonstances malheureuses conduit à l’irrémédiable défaite autour de la vieille cité de Turenne. La bataille décisive s’engage au matin du 1er septembre : Mac-Mahon, blessé, transmet son commandement à Ducrot qui, avec son regard d’aigle et sa décision rapide, comprend tout de suite la manœuvre à effectuer pour éviter l’encerclement de l’armée, mais le général Wimpffen, arrivé la veille porteur de sa propre nomination émanant du ministère de la Guerre, remet tout en question et provoque un désordre effroyable. Les fusiliers marins se battent héroïquement à Bazeilles, dans la “ maison de la dernière cartouche ”. Les chasseurs d’Afrique du général Margueritte chargent aussi inutilement qu’à Frœschwiller. Le soir tombe, l’armée française complètement encerclée est acculée à la capitulation.

L’empereur se constitue prisonnier en rendant son épée. « L’épée de la France ou sa propre épée ? demande Moltke. – Son épée personnelle », répond l’envoyé de Napoléon III. Dernière faute de l’empereur au pouvoir mal assis, qui fait les affaires de Bismarck. À Wimpffen qui tente d’alléger les conditions de la reddition en lui promettant la reconnaissance du peuple français, Bismarck répond :

« Si le peuple français était un peuple comme les autres, s’il avait des institutions solides, si, comme le nôtre, il avait le culte et le respect de ses institutions, s’il avait un souverain établi sur le trône d’une façon stable, nous pourrions croire à la gratitude de l’Empereur et à celle de son fils, et attacher un prix à cette gratitude ; mais en France, depuis quatre-vingts ans, les gouvernements ont été si peu durables, si multipliés, ils ont changé avec une rapidité si étrange et si en dehors de toute prévision, que l’on ne peut compter sur rien de votre pays, et que fonder des espérances sur l’amitié d’un souverain français serait, de la part d’une nation voisine, un acte de démence, ce serait vouloir bâtir en l’air ! » (Ducrot, La journée de Sedan, 1871, p. 67) Tout beau, monsieur le Chancelier ! Si la France est ainsi, c’est à cause de ses mauvaises institutions, mais il y a en elle un mystère d’élection qui vous dépasse.

« Dans cette guerre malheureuse, constatait le même Ducrot, il était dit que nous ne saurions ni ne voudrions profiter de rien. » Les Allemands commirent eux aussi des erreurs que les Français auraient pu exploiter. Cette parole amère d’un de nos meilleurs généraux exprime cette fatalité qui, en l’espace de quatre semaines, a conduit l’Empire à l’abîme. Sonis est plus religieux : « Lorsque Dieu se mêle de donner des leçons, il les donne en Maître. Rien ne manque à celle que la France reçoit en ce moment. » Comme, dans notre douce et sainte France, Dieu ne fait rien sans la Sainte Vierge, Elle aussi est là, chargée de faire passer ces dures leçons à ses enfants.

L’abbé Joseph Risse, appelé le “ saint Vincent-de-Paul de Metz ”, écrit de la cité assiégée le 17 août à un ami : « Ah ! bon Père, priez pour nous et pour la France. On dirait des hordes de barbares qui envahissent le territoire et c’est presque une guerre d’extermination. Quelle cruelle nécessité que la guerre ! Ah ! comptons sur le bras du Tout-Puissant et sur le puissant crédit de la Très Sainte Vierge. Elle sauvera son pays privilégié. » À la Visitation de Troyes, mère Marie de Sales Chappuis ne perdait pas confiance, mais à l’annonce de chaque désastre, elle s’inclinait sous la main de Dieu : « Nous l’avons mérité ! » Et elle se recueillait dans une humble prière.

Mgr Freppel rappelait lui aussi le 15 août la nécessité de la prière à ses diocésains : « Nous prierons

la Très Sainte Vierge, patronne de la France, de protéger un peuple qui lui a été tout spécialement consacré ; et cette protection, nous l’implorerons

avec une pleine et entière confiance. Car, quelles qu’aient pu être ses fautes, notre patrie est demeurée la plus grande force humaine que la religion et la vérité comptent ici-bas... »

« MON DIEU, SAUVEZ LA FRANCE ! »

Dès que la capitulation de Sedan est connue dans la capitale, l’émeute balaie la Régence et proclame la République. L’impératrice Eugénie n’a plus qu’à s’enfuir et se réfugier en Angleterre. Ce 4 septembre marque le dixième anniversaire du 4 septembre 1860, jour où Napoléon III complotait avec Cavour l’unité italienne et la perte de la Papauté.

Les Républicains ont donc profité du désastre pour s’emparer du pouvoir. Le gouvernement provisoire dit “ de Défense nationale ” se vante de “ réparer ” Sedan. Gambetta le dit sans ambages : les armées de l’empereur ont été battues, pour que la République montre ce qu’elle sait faire ! Quant à Thiers, il se frotte les mains : « Jamais, je n’ai vu de révolution accomplie plus aisément et avec moins de frais. » Il a refusé la présidence, par calcul, mais promet son concours et attend son heure. Des membres qui composent le gouvernement – six avocats et cinq journalistes ! – seul le président, le général Trochu, est catholique. Pendant qu’on se gargarise de grands mots sonores, que Victor Hugo multiplie sa prose enflammée, Gambetta s’attribue le ministère de l’Intérieur, bientôt celui de la Guerre ! révoque massivement l’ancien corps préfectoral, nomme de nouveaux maires. En province, des “ comités de salut public ” sont chargés d’insuffler un nouvel esprit, républicain, dans le peuple.

Après la capture de l’armée de Sedan et l’encerclement de celle de Metz, qui capitulera honteusement à son tour le 28 octobre, « n’importe quel soldat digne de ce nom, disait notre Père, dans l’honneur et entre combattants, aurait demandé à Moltke de faire des pourparlers d’armistice ». Mais non, l’aveuglement continue. Sous l’emprise fascinante des discours de Gambetta, on proclame la “ guerre à outrance ”. Jules Favre, nouveau ministre des Affaires étrangères, rencontre Bismarck au château de Ferrières près de Compiègne. Méprisant ce nouveau pouvoir « né de la rue », tout en voyant l’intérêt qu’il peut

en tirer, le chancelier de fer exige l’Alsace, une partie de la Lorraine et une énorme indemnité de guerre. « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire,

ni une pierre de nos forteresses », répond Favre. Encore fallait-il être capable de le faire.

« Une vérité ressort de tout ce que nous voyons, constatait un officier des Mobiles de la Manche, c’est qu’en temps de guerre les nations ont besoin d’un monarque ou d’un dictateur, dont les pouvoirs ne soient point contestés. Les Romains recouraient à ce moyen dans tous les cas de grand danger, et leur sénat savait ce que nos assemblées ignorent : s’entendre et décider en secret. Même de notre temps, il y a plus de ressource en un roi qui regarde son peuple comme son héritage, que dans un ambitieux qui en veut faire son piédestal : Louis XIV nous eût mieux valu que Gambetta. »

Dès le 18 août, le comte de Chambord a quitté Frohsdorf pour se rendre à Yverdon sur la frontière franco-suisse. Non seulement il met son château de Chambord à la disposition de la Société internationale de secours aux blessés, mais il adresse un message plein de noblesse aux royalistes de France : « Avant tout, il faut repousser l’invasion, sauver à tout prix l’honneur de la France, l’intégrité du territoire. Il faut oublier en ce moment tout dissentiment, mettre de côté toute arrière-pensée. Nous devons au salut de notre pays toute notre énergie, notre fortune, notre sang. Je dis sans cesse : “ Mon Dieu, sauvez la France ”, dussé-je mourir sans la revoir. »

Pour ce qui est de lui-même, aurait-il franchi la frontière, à l’instar des princes d’Orléans, que, soumis à la loi d’exil qui pesait sur eux comme sur lui, il aurait été prestement arrêté et expulsé. C’est Thiers qui conseilla à Gambetta et Jules Favre d’agir ainsi, et Henri V n’osa pas passer outre. Dommage ! Il n’en écrivit pas moins à Guillaume Ier, lui conseillant de modérer ses exigences : « Votre Majesté, dans le présent, peut assurer ou compromettre pour de longues années la sécurité de l’avenir. » Dans sa lettre du 9 octobre 1870, dont l’effet dans le pays sera considérable, il rappellera les conditions du salut et du redressement de la France. Mais, en l’absence du Roi, c’est à la “ Régente ” de veiller sur son peuple.

« LÀ, JE SERAI AVEC VOUS. »

Paris a été à son tour encerclé par les deux armées allemandes arrivées à marches forcées de Sedan, le 19 septembre. La veille, Clément Myionnet écrit au Père Le Prévost : « Tout cela est triste, mais ne nous désespérons pas. C’est demain l’anniversaire de l’apparition de la Sainte Vierge sur la montagne de La Salette. Les maux qu’elle a annoncés se déroulent à nos yeux en ce moment. » Au début, les Allemands disposent autour de la capitale d’environ 150 000 hommes, soit un chiffre inférieur à nos troupes retirées dans le camp retranché de Paris. Mais leur nombre s’élèvera bientôt à 400 000, avec un grand quartier général établi à Versailles, d’où Moltke règle les mouvements de ses armées ainsi que leurs énormes approvisionnements, tandis que Bismarck contrôle de son œil de lynx et de sa main de fer la politique allemande, tout en maintenant isolée la France sur la scène diplomatique européenne.

Comme promis, Notre-Dame, “ Régente ” de son saint Royaume, n’a pas abandonné son peuple, du moins ceux de ses enfants qui recourent à Elle. Comme ces trente-huit conscrits de Pontmain, incorporés dans les Mobiles de Mayenne (3e bataillon, commandant de Chamisso) qui, dûment confessés et communiés par leur bon curé, l’abbé Guérin, se voient promettre par lui le 3 septembre, jour de leur départ, qu’ils reviendront tous, s’ils sont fidèles à leur consécration à la Sainte Vierge. Et tous reviendront sains et saufs, comme en témoigne l’ex-voto placé à l’église paroissiale où, chaque jour, après la messe, furent récitées des prières publiques « pour la France et les soldats ». Il faut dire que le zèle du curé fut relayé par celui de leur aumônier, l’abbé Louis-Théophile Bastard (Mobiles de la Mayenne, par un engagé volontaire, Pro aris et focis, 1871). Deux villages dans le Doubs, Deluz et Mandeure, obtinrent cette même grâce, et les paroissiens ne l’ont pas oublié.

À Langres, on voit au nord de la ville, au sommet de la “ colline des fourches ”, une chapelle surmontée d’une statue de l’Immaculée Conception, sous le vocable de Notre-Dame de Délivrance, en accomplissement d’un vœu prononcé le 16 août 1870 par l’évêque, Mgr Guerrin, et tous les corps constitués, pour la protection de la ville, vœu exaucé, car jamais le flot ennemi ne vint battre les remparts de Langres. Lyon se plaça de même sous la protection de la Vierge et rebâtira la basilique de Fourvière en reconnaissance. Lille se voua à Notre-Dame de la Treille, Cambrai à Notre-Dame de Grâces, Marseille à Notre-Dame de la Garde, Rennes au Sanctuaire de Bonne Nouvelle. Bourges, Châteauroux et Issoudun à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le Père Chevalier, fondateur des Missionnaires de Notre-Dame du Sacré-Cœur, ne cessait de redire le pouvoir que la Sainte Vierge possède sur le Cœur de Jésus, Lui-même « remède à tous nos maux » (Pie IX) : « Si vous voulez les grâces dont mon Cœur est la source, adressez-vous à ma Mère. Elle en est la trésorière. »

Du sanctuaire Notre-Dame d’Espérance de Saint-Brieuc, s’enchaînent neuvaine sur neuvaine pour la patrie en souffrance et en danger. C’est dans ce but que l’abbé Prud’homme a créé vingt ans plus tôt une “ Union de prières pour le salut de l’Église et de la France ”, transformée en archiconfrérie par le pape Pie IX et étendue à presque tous les diocèses de France. Son cantique “ Mère de l’Espérance ” est sur toutes les lèvres. « C’est dans les moments de crise, au milieu des bouleversements, disait le pieux chanoine, qu’on sent le besoin d’un appui solide, c’est lorsque l’inquiétude est grande et fondée qu’on éprouve le besoin d’espérer. Quel plus solide appui, quel plus puissant motif d’espérance que la protection de Marie !... N’est-ce pas à Elle que s’applique cette parole des Saintes Écritures : Je suis la Mère de la Sainte Espérance ? C’est donc à Elle que nous aurons recours. Nous l’intéresserons à nos maux, en compatissant aux douleurs qu’Elle a partagées avec son Divin Fils Jésus. Marie protège la France qui lui a été consacrée et qui s’est dévouée à son culte, et si nos crimes sont nombreux, nous savons qu’Elle est toute puissante auprès du Tout-Puissant. »

La Sainte Vierge était présente aussi par le moyen de l’admirable clergé de France qui se montra à la hauteur de sa mission surnaturelle. L’armée impériale, qui ne disposait que de quarante-deux aumôniers ! avait vu affluer, en un mois, plus de dix mille candidatures à cette fonction ou, à défaut, à celle d’infirmiers. Sans nomination officielle, sans solde donc, les prêtres, religieux ou séculiers, accoururent sur les lieux des combats ou dans les ambulances et les hôpitaux de campagne, pour soigner et administrer les blessés. On vit de vieux frères des Écoles chrétiennes ramasser les corps et les enterrer. On vit d’héroïques sœurs de la Charité ou sœurs Trinitaires sur les champs de bataille d’Alsace, de Lorraine, de la Loire, et beaucoup moururent victimes de leur dévouement à Metz en soignant les blessés atteints de la petite vérole, et à Paris. De nombreuses congrégations mirent à la disposition de l’armée leurs couvents, hôpitaux ou collèges. Le clergé parisien organisa à lui seul 634 ambulances, soit 19 677 lits.

Pour répondre aux calomnies républicaines contre le clergé, le général Ambert écrivit en 1876 “ L’héroïsme en soutane ”, qui fourmille d’anecdotes édifiantes et savoureuses, comme celle de ce vieux briscard, aveugle par suite d’une blessure à la tête et abandonné par ses camarades, qu’une sœur de la Charité ramena à pied depuis Chalons jusqu’à Paris. Après la guerre, on le vit tous les jours au sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, qui lui avait rendu la vue en même temps que la foi. Jules Delmas a écrit lui aussi un livre émouvant : “ Les martyrs de la France ” (1874). En feuilletant ce mémorial de nos héros oubliés, on se sent envahi de l’admiration qu’avait notre Père pour les poilus de la Grande Guerre. Oui, en 1870 aussi, nos soldats de France surent transformer une folle entreprise humaine et des combats perdus d’avance, en devoir d’état, donc sacré ! mieux, en sacrifice de réparation et d’expiation.

Que de témoignages émouvants ! Comme celui rapporté par l’abbé Charles Morancé, aumônier des Mobiles de la Sarthe : « Depuis le seuil jusqu’au sanctuaire, l’église était remplie de blessés, entassés les uns sur les autres, dans une paille ruisselante de sang. Tous réclamaient l’assistance du prêtre. Près de l’autel de la Sainte Vierge, un jeune soldat de ligne paraissait en proie à de vives souffrances. – Mon enfant, lui dit l’aumônier, vous souffrez beaucoup ? – Beaucoup, oui, mon Père, mais pas trop, car j’expie. – Vous expiez ?... – Oui, mon Père, les fautes de ma vie. Veuillez en recevoir l’aveu. Après s’être confessé : Maintenant mon Père, dit-il, voici mes commissions : Prenez dans ma poche, ma montre, vous l’enverrez à mon frère, comme un dernier souvenir d’affection. Je m’appelle Jean Sarda, je suis de Loupiac, canton de Limoux, au département de l’Aude... Dans mon autre poche, une petite chaîne que vous donnerez à la Sainte Vierge. Écrivez bien au pays, mon Père, que je meurs sur l’autel de la Sainte Vierge, que j’ai appris à aimer dans mon enfance... que je meure calme, résigné... (une larme coula de ses yeux) et content. »

MOBILES ET CORPS FRANCS

Avant l’encerclement de la capitale, une Délégation du gouvernement est envoyée à Tours, sous les ordres du juif Crémieux et du polytechnicien Freycinet, bientôt rejoints, le 9 octobre, par Gambetta, qui commence par oublier le chiffre à Paris – commode pour un ministre de la Guerre –, mais proclame à tous vents qu’il faut gagner la guerre pour sauver la République ! « Il a le diable au corps », déclare un de ses proches. De Tours, il expédie dans les provinces des “ commissaires de la défense ”, pour dynamiser l’effort de guerre et... surveiller les généraux. La France n’ayant plus d’armée régulière, il veut recréer une armée improvisée avec les débris de l’armée vaincue : les conscrits, les réserves, les gardes nationaux ou “ mobiles ” rassemblés dans chaque département, ainsi que des corps francs accourus de tout horizon, au sein desquels règnent souvent l’indiscipline, l’ivrognerie et autres débordements.

Trois “ armées ” sont formées dans l’improvisation et le désordre : à l’ouest, la future armée de la Loire, sous les ordres du général de La Motte-Rouge, puis d’Aurelle de Paladines, « vieux soldat, sorti de son repos gagné par vingt campagnes, pour donner à son pays le reste de ses forces » ; à l’est, du général de Cambriels, bientôt remplacé par Garibaldi ( !) qui, sitôt la prise de Rome accomplie, est venu à la tête de ses bandits, les “ Chemises rouges ”, se battre en France pour la République universelle ; dans le nord, un embryon d’armée est confié au général Bourbaki, l’ancien commandant de la Garde impériale, qui sera remplacé par Faidherbe.

Dans cet ensemble assez hétéroclite, inexpérimenté et somme toute peu fiable, deux troupes se distinguent par leur tenue, leur esprit de discipline et de sacrifice, leur courage au feu : le corps des Zouaves pontificaux et le corps franc de la Vendée. Après une dernière bénédiction du Pape, place Saint-Pierre, les Zouaves ont regagné chacun leur pays d’origine. Ils sont mille deux cents Français, derrière leur chef, le colonel de Charette, à débarquer à Toulon, le 27 septembre. Beaucoup, soumis à la conscription dans l’armée ou à la garde mobile, rejoignent leur affectation. Il en reste trois cents, qui vont former le noyau de la “ Légion des Volontaires de l’Ouest ”, que Charette, convoqué à Tours, est autorisé à former, après bien des réticences, par la Délégation de Tours.

Le 7 octobre, elle est incorporée dans l’Armée de la Loire et, le même jour, Charette reçoit des mains de Monsieur Dupont, le saint homme de Tours, la bannière du Sacré-Cœur, arrivée de Paray-le-Monial, sur laquelle les visitandines, à l’instigation de l’abbé Victor de Musy, ont brodé un Cœur surmonté de l’invocation : « Cœur de Jésus, sauvez la France. » Charette fait ajouter au dos de la bannière : « Saint Martin priez pour nous », avant de l’exposer une nuit entière sur le tombeau de l’apôtre des Gaules. Les volontaires affluent, animés d’un grand idéal. Comme dit l’un d’entre eux, Lucien Saulnier : « Ce n’est pas pour la République que je vais me battre, c’est pour Dieu et pour la France. »

Parmi ces Volontaires, on retrouve le jeune comte de Verthamon. Père de deux enfants, légitimiste convaincu et d’une piété exemplaire, il adresse, avant de rejoindre les rangs de ses camarades, un vibrant appel aux catholiques de France : « Malgré notre chute épouvantable, tout n’est pas perdu si, reconnaissant la main qui nous frappe, nous nous efforçons de mériter que la justice cède la place à la miséricorde. Prier et agir, telle doit être aujourd’hui notre devise. Réconcilions-nous avec Dieu, et nous levant tous comme un seul homme, courons défendre la patrie ! En combattant pour la France, nous combattons encore pour la religion sainte de nos pères. C’est elle qui avait fait la France grande, forte et respectée. Nous ne vaincrons qu’avec l’aide de Dieu, et ses fidèles seuls sauveront la patrie. »

D’abord regroupés au Mans, où le P. de Boylesve, jésuite et directeur de l’Apostolat de la prière dans cette ville, leur prêche la dévotion au Sacré-Cœur et leur distribue des scapulaires qu’ils cousent à leur vêtement militaire, les Volontaires de l’Ouest sont jetés dans la bataille, d’abord à Cercottes au nord d’Orléans, où ils font merveille, puis début novembre, les deux premiers bataillons montent en ligne et se retrouvent providentiellement sous les ordres du général de Sonis, arrivé tout droit d’Algérie avec la perspective de commander une brigade de cavalerie, mais que le gouvernement de Tours vient de promouvoir chef du XVIIe Corps d’armée.

Dès qu’il apprend que les Volontaires de l’Ouest comptent parmi ses troupes, Sonis écrit à Charette : « Dans ces tristes temps, c’est une consolation de mourir au milieu de braves gens comme vous, et de pouvoir se dire que Dieu n’abandonne pas la France, puisqu’elle a encore des enfants fidèles. » Le 25 novembre, à la tête d’une colonne légère, où il a pris soin d’inclure ces braves, Sonis réussit une attaque surprise sur Brou, qui met le trouble dans les troupes du grand-duc de Mecklembourg.

Non loin de là, opère la Légion des volontaires vendéens, levée par Henri de Cathelineau et encouragée par Mgr Freppel. Quand le petit-fils du “ saint de l’Anjou ” leva son corps franc, il commença par le consacrer à la Très Sainte Vierge : « Pleins de confiance en Marie et couverts de son égide, partons !... Nos pères ont combattu pour la foi, ils furent des héros ; ils sont morts, mais ils furent victorieux, car leur foi fut sauvée... » Au grand scandale des Républicains sectaires. Cathelineau fut convoqué à Angers par le nouveau préfet de Maine-et-Loire : « C’est le drapeau blanc que vous levez, monsieur de Cathelineau ! Vous parlez dans votre proclamation de la Sainte Vierge mais c’est le paroxysme religieux ; ne parlez pas de la Sainte Vierge... » Il en fallait plus pour faire changer d’avis notre fier Vendéen qui, après avoir remué ciel et terre, parvint à regrouper trois cents volontaires, et mena jusqu’au bout rude guerre aux Prussiens. À la fin de la campagne, ils étaient quinze mille sous ses ordres. Son fanion de commandement était orné lui aussi d’un cœur avec l’inscription : “ Arrête ! Le Cœur de Jésus est là ” et, au revers, d’une image de la Vierge : « Nous étions les protégés de la Sainte Vierge, dont l’image ressortait pure et blanche sur l’autre côté du fanion. C’est la patronne de la France, c’était la nôtre. » (Le corps Cathelineau, 1871, t. 2, p. 197)

LUMIÈRES D’EN HAUT

Avant de suivre nos héros sur les champs de bataille aux lignes fluctuantes et incertaines, ouvrons une autre fenêtre sur le Ciel, en retrouvant les deux saintes confidentes de l’Immaculée, sainte Bernadette de Lourdes et sainte Catherine Labouré.

Quand en septembre les Prussiens approchent de Nevers, des bruits courent que sœur Marie-Bernard, religieuse au couvent Saint-Gildard, a été favorisée de nouvelles visions, il n’en est rien. Mais, le 24 octobre, il se produit dans le ciel un phénomène étrange. Tout l’horizon est embrasé. On dirait une mer de sang. Le spectacle fait grande impression dans la communauté, et sœur Marie-Bernard en est saisie comme les autres. On l’entend murmurer : « Et encore, ils ne se convertiront pas. »

Au début décembre, le danger menace de nouveau, et le chevalier Gougenot des Mousseaux, bienfaiteur de la communauté, vient l’interroger :

« Les Prussiens sont à nos portes, est-ce qu’ils ne vous inspirent pas quelque frayeur ?

– Non.

– Il n’y aurait donc rien à craindre ?

– Je ne crains que les mauvais catholiques. »

De Nevers, transportons-nous dans Paris assiégé, où le pouvoir est aux mains des républicains bourgeois, eux-mêmes aux prises avec plus révolutionnaires qu’eux. La défense du camp retranché a été confiée au général Trochu, gouverneur militaire de Paris et chef du gouvernement de la Défense nationale. Le nombre des hommes sous les drapeaux (450 000) fait illusion. En réalité, il y a peu de vrais soldats : à peine 80 000 de l’armée de ligne, 14 000 marins, troupes d’élite, bien commandées, instruites, disciplinées, qui ont été affectées à la défense des forts extérieurs, auxquels vient s’ajouter une garde nationale pléthorique, turbulente et frondeuse.

Depuis le 19 septembre, cette armée est restée l’arme au pied, avec quelques attaques ponctuelles, inutiles. Les Prussiens jouent l’usure, comme à Metz. De notre côté, un seul homme de ressource : le général Ducrot, qui a réussi à gagner Paris en s’évadant de Sedan après la capitulation. Chargé par Trochu de coordonner les opérations, il prépare un projet de percée en Basse-Seine, vers Pontoise et Rouen. Mais fin novembre, Trochu décide que la sortie aura lieu à l’est, pour tendre la main à l’armée de la Loire, dont les dépêches de Gambetta annoncent une offensive imminente. Ducrot a cinq jours pour préparer un nouveau plan d’attaque et tout transférer d’ouest en est. Une crue soudaine de la Marne remet tout en cause, mais Trochu maintient l’opération et, pendant deux jours, les communiqués distillent un optimisme de commande. Des effectifs insuffisants, une artillerie défaillante qui couvre mal l’attaque provoquent la retraite le 3 décembre. Six mille hommes ont été sacrifiés pour rien.

À l’hospice de Reuilly, sœur Catherine Labouré, toujours calme et silencieuse, sait l’inutilité de ces attaques. Une des sœurs a eu l’idée de faire réciter soixante-trois fois : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » par les jeunes filles qu’elle fait travailler, afin d’obtenir le succès des armées françaises et une bonne mort pour les soldats. Un jour, sœur Catherine les entend :

« Que dites-vous là, dit-elle, en souriant doucement.

– Ma Sœur, nous récitons le chapelet de la Reine de France pour le succès de la guerre.

– Pauvres enfants, priez aussi pour nos pauvres soldats, si malheureux dans cette terrible guerre. Si vous voulez, je viendrai le dire avec vous. »

Tous les jours où ses occupations le lui permettent, elle vient réciter le chapelet dans l’ouvroir. Mais quand on lui annonce une prétendue victoire, elle sourit d’un air incrédule, elle sait le contraire. Un jour, une autre de ses compagnes lui demande :

« Ma Sœur Catherine, serons-nous victorieux après tant de défaites ?

– Non, non, répond-elle...

– Vous qui nous encouragez toujours, allez-vous donc nous alarmer dans un temps où il nous faut tant de courage ?

– Ne vous effrayez pas, la Sainte Vierge nous protège, elle a l’œil sur nous, sur toute la Communauté.

– Est-ce que les Prussiens entreront à Paris ?

– Ils entreront à Paris, fit-elle en soupirant profondément.

– Malheur ! quelle honte, quelle confusion ! Alors nous allons donc capituler ?

– Nous capitulerons. »

LE SACRIFICE RÉDEMPTEUR DE LOIGNY

À toutes ces prières, il fallait quelque chose de plus. « Pour que revienne la paix, il faut que le péché soit réparé, il y faut une rédemption. » Pour entrer dans ce mystère, rejoignons l’armée de la Loire, à qui la Délégation de Tours a assigné la mission de faire la jonction avec les troupes de Paris afin d’en lever le blocus. Passons sur la suite incohérente d’ordres, contre-ordres, conséquences d’une stratégie improvisée qui contribua à saper le moral des combattants. « Rien ne semblait marcher au gré de Gambetta. Dans sa fiévreuse impatience, il s’enivrait de bruit et de mouvement ; il lui fallait chaque jour une occasion de proclamations ardentes et enthousiastes où il promettait au peuple la victoire et la délivrance de la patrie ; mais, à la nouvelle d’un revers, souvent causé par l’imprudence de ses conseils, il lançait l’anathème au général malheureux. »

Celui qui a écrit ces lignes, le général d’Aurelle de Paladines, en sait quelque chose. Il commença le 9 novembre par remporter la victoire de Coulmiers, sur les Bavarois de von der Thann, qui furent contraints d’évacuer Orléans. Quelques jours plus tard, une dépêche, arrivée par ballon, évoque une sortie réussie des troupes parisiennes dans la région d’Épinay. Par une confusion fâcheuse, Gambetta croit qu’il s’agit d’Épinay-sur-Orge, au sud de la capitale, alors que c’est une attaque sans lendemain du côté d’Épinay-sur-Seine, au nord-est ! Le stratège de Tours impose alors au commandant en chef de l’armée de la Loire de prendre l’offensive sans tarder, vers Pithiviers. Il veut une victoire décisive le 2 décembre, anniversaire du coup d’État de Louis-Napoléon, pour “ réparer ” les désastres de l’Empire. De son côté, l’ennemi a concentré ses forces pour écraser l’armée de la Loire, en particulier les gros bataillons de la deuxième armée du prince Frédéric-Charles arrivés de Metz.

Le récit de l’épopée des Zouaves sous les ordres de Sonis tient de la chanson de geste. Elle constitue un des sommets de l’héroïsme français et, pour notre Père, le nœud de l’orthodromie mariale de la guerre de 1870. Résumons : Chanzy est en tête, avec son XVIe Corps, Sonis en réserve avec le XVIIe. « Le canon vous servira de guide », a dit le général d’Aurelle. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, Sonis fait route en compagnie des Zouaves, s’entretenant des choses de Dieu avec leur colonel et leur aumônier, le Père Doussot : « Nous sentions que nous allions remplir un grand devoir, nous nous préparions au combat. Le seul moyen de salut qui reste à la France, c’est de redevenir franchement chrétienne. » Charette parle à Sonis de la bannière du Sacré-Cœur et celui-ci en est enthousiaste.

À Saint-Péravy-la-Colombe, alors qu’il prépare ses ordres pour le lendemain, Sonis voit venir à lui Charette et le comte Henri de Verthamon : « Mon général, voilà votre porte-fanion et voici la bannière ! – Merci, colonel. Vous m’avez offert cette bannière, maintenant c’est moi qui vous la donne pour votre régiment. Qu’elle en soit le drapeau, faites-la porter devant lui, elle lui convient trop bien. » Fernand et Jacques de Bouillé, père et fils, descendants de Bonchamps, sont affectés à la garde de la bannière. À 2 heures du matin, Sonis réveille ceux qui ont désiré assister à la messe dans la petite église de Saint-Péravy. C’est le premier vendredi du mois, le Père Doussot célèbre la messe votive du Sacré-Cœur, afin que tous soient prêts au sacrifice, « una cum Christo hostia, cor unum ».

Deux heures plus tard, les premiers éléments du XVIIe corps s’ébranlent vers le nord, prêts à soutenir l’attaque principale menée depuis la veille par Chanzy. Celui-ci a présumé de ses forces, ignorant la masse des troupes prussiennes massées au nord de Loigny. Quand il commence à être submergé, il demande à Sonis de le rejoindre. Celui-ci part aussitôt avec ses forces disponibles, et accepte sans hésiter la mission de relever les troupes de Chanzy de leurs positions. Il place astucieusement son artillerie, déjouant une tentative d’encerclement de la cavalerie ennemie, puis décide d’attaquer Loigny, où continuent à se battre avec bravoure les débris du XVIe corps de Chanzy. Il fait prévenir son divisionnaire, le général Deflandre, d’avoir à soutenir son attaque.

Au même moment, le 51e de marche, placé au centre du dispositif, commence à lâcher pied, créant une brèche qui peut être fatale. Ne parvenant pas à ramener au combat les soldats qui se débandent, Sonis se porte au galop vers les Zouaves, en réserve à Villepion : « Mes amis, leur crie-t-il, il y a là-bas des hommes qui sont indignes du nom de Français, ils vont perdre l’armée. Il importe de les ramener au feu. Déployez votre drapeau, et montrons ce que valent des hommes de cœur et des chrétiens. » Un cri lui répond : « Vive la France ! Vive Pie IX ! Vive le Sacré-Cœur ! » La bannière est déployée et placée en première ligne. La troupe s’ébranle, en colonne puis en tirailleurs, encadrée par quelques mobiles et francs-tireurs. L’air est comme embaumé de vaillance. Le 51e de marche se ressaisit un instant, mais bientôt les Zouaves se retrouvent de nouveau seuls face aux milliers de Prussiens qui les attendent à l’entrée du village de Loigny. « Baïonnette au canon ! » Le clairon sonne la charge, et tous de s’élancer au cri de : « Vive la France ! Vive le Sacré-Cœur ! »

Au presbytère de Loigny, où sont entassés les blessés de la veille, le capitaine de Maricourt, des Mobiles de Vendôme, entend la clameur du combat. « C’était une charge à la baïonnette, raconte-t-il, parmi tous les bruits du champ de bataille, il n’en est pas un qui puisse se comparer à celui-là. Un immense espoir nous envahit. Tout haletants, nous écoutions cette charge splendide, héroïque, qui s’avançait toujours, dominant de ses cris enthousiastes le bruit de la fusillade et du canon. Les notes hardies d’un clairon français sonnant la charge vibraient jusque dans nos cœurs. C’étaient les Zouaves pontificaux, la vieille France catholique chargeait l’ennemi sous l’étendard du Sacré-Cœur, jeune et vaillante comme au plus beau temps des preux. Mais bientôt les cris diminuèrent, les derniers vinrent s’éteindre tout près de nous ; les feux de salves réguliers des Prussiens continuèrent quelque temps, puis se turent. »

Veste intérieure de l'uniforme de zouave pontifical d'Henri de Verthamon, ornée de la croix rouge donnée par le pape Pie IX à Rome et du scapulaire du Sacré-Cœur reçu au Mans (musée de Loigny). C’est lui, Verthamon, le “ saint du régiment ”, qui demanda au colonel de Charette de consacrer les Volontaires de l’Ouest au Sacré-Cœur.

Veste intérieure de l'uniforme de zouave pontifical d'Henri de Verthamon, ornée de la croix rouge donnée par le pape Pie IX à Rome et du scapulaire du Sacré-Cœur reçu au Mans (musée de Loigny). C’est lui, Verthamon, le “ saint du régiment ”, qui demanda au colonel de Charette de consacrer les Volontaires de l’Ouest au Sacré-Cœur.Les Zouaves ont bien atteint le bois bourgeon et, après un furieux corps à corps, ont contraint les Prussiens à l’évacuer. La bannière est passée de main en main, de Verthamon à Bouillé, puis à d’autres, relevée dès que son porteur tombait frappé d’une balle. Les premières maisons de Loigny furent même occupées mais, pour tenir cette position, il aurait fallu un renfort immédiat, qui ne vint jamais. C’était une faute des généraux Deflandre et Chanzy, car les Allemands, très impressionnés par la charge des Zouaves, étaient prêts à se replier au nord de Loigny. Ne voyant rien venir, ils concentrèrent à leur tour toutes leurs réserves sur la poignée des braves, qui avaient réussi à arrêter leur progression, sauvant l’honneur et l’armée.. À quel prix ! Sur les trois cents partis de Villepion, deux cents restèrent couchés sur le sol gelé de la Beauce, autour du bois qui portera désormais le nom de “ Bois des Zouaves ”, au milieu duquel s’élève le monument du Sacré-Cœur.

Le général de Sonis, blessé grièvement avant d’avoir atteint ce bois, déposé à terre par deux officiers, dut assister, impuissant, à la fin de la mêlée. Commença pour lui une nuit sous la neige par un froid de moins vingt degrés, sa jambe fracturée en vingt-cinq morceaux, pendant laquelle il offrit sa vie en sacrifice expiatoire pour le salut de la France. « Je fus tiré de mon abattement, raconte-t-il, par la contemplation de l’image de Notre-Dame de Lourdes ; elle ne me quitta plus. Avant la guerre, j’avais fait un pèlerinage à la grotte miraculeuse et j’en avais rapporté les plus vives et les plus salutaires impressions. Depuis ce moment, je ne voyais la Sainte Vierge que sous l’aspect de la statue de Lourdes. Je puis dire que cette douce image me fut constamment présente pendant toute la nuit que j’ai passée sur ce sol sanglant où j’ai attendu la mort pendant des heures. »

Si le général de Sonis qui était la loyauté même a employé l’expression d’ “ image ”, c’est par discrétion et humilité. Avec l’agrément de son épouse Anaïs, Mgr Baunard a fait graver sur le monument de Loigny : Hic Immaculatam habuit præsentissimam Miles Christi. Ici, l’Immaculée fut très présente au soldat du Christ. C’était Elle et non pas son image que Sonis avait devant les yeux, et qui reçut le sacrifice que lui offrait ce preux, au nom de toutes les victimes qui l’entouraient et « n’avaient point marchandé leur vie pour la grande cause de la patrie et de l’honneur ». Sonis ajoute : « Je ne recommençai à souffrir que lorsque les hommes s’occupèrent de moi. Je souffris pendant 45 jours jusqu’à en devenir fou. » Il dut être amputé aux deux tiers de sa jambe gauche. Si on compte 45 jours à partir du 3 décembre, on arrive au... 17 janvier. Le général fut relevé le lendemain matin, et donc sauvé d’une mort certaine, par l’abbé Bastard, aumônier des Mobiles de Mayenne, dont les Zouaves par leur charge héroïque avaient sauvé la retraite. Quant au comte de Verthamon, mortellement blessé au cours de l’attaque, il succombera à ses blessures trois jours après, confiant à la sœur Saint-Henri qui le soignait : « Ma sœur, c’était sublime. Nous savions tous que nous allions à la mort, pour moi, il me semblait monter au Ciel ! »

Ce ne fut pas une folie, comme on l’a dit, ou alors la folie de la Croix ; si le 51e de marche s’était ressaisi, si la division Deflandre était venue en renfort, si Chanzy enfin était revenu soutenir celui qui s’était porté à son secours, la journée se serait terminée par une victoire française. Mais il fallait sans doute, pour toucher la miséricorde du Cœur de Jésus, un tel sacrifice rédempteur, et comment n’aurait-il pas été touché, puisque pour la première fois de notre histoire, l’image de ce Cœur Sacré paraissait sur le champ de bataille, comme il l’avait demandé au roi Louis XIV, et que, sous ses plis, ses enfants montraient tant de vaillance ! Le commandant d’Albiousse, remplaçant Charette à la tête du régiment des Zouaves, eut le mot juste, quelques jours plus tard à Poitiers :

« La guerre que nous subissons est une guerre d’expiation. Et Dieu a déjà choisi parmi nous les victimes les plus nobles et les plus pures. Élevons donc nos cœurs à la hauteur de la mission qui nous est confiée et soyons prêts à tous les sacrifices. Retrempons notre courage dans nos convictions religieuses et plaçons notre espoir dans la divine Sagesse, dont les décrets sont impénétrables, mais qui nous fait une loi de l’espérance. »

LA FRANCE N’EN PEUT PLUS

À la suite de Loigny, Gambetta destitue Aurelle de Paladines, au grand contentement de l’ennemi : « Dans cette campagne de la Loire, où d’ailleurs la bravoure française est restée ce que Dieu l’a faite, un seul homme nous inspira des craintes sérieuses : le général d’Aurelle de Paladines, dont les talents comme tacticien et comme administrateur fussent peut-être parvenus à tirer un bon parti des éléments détestables qui composaient son armée. M. Gambetta, maître souverain de la France à cette époque, n’eut rien de plus pressé que de nous en débarrasser, et nous ne saurions trop l’en remercier, en notre qualité de Prussiens. » (colonel von Rüstow, La guerre pour le Rhin, cité par le général Ambert, Histoire de la guerre de 1870-1871)

Après avoir confié les troupes se trouvant à l’est d’Orléans à Bourbaki, qui reçoit mission d’aller lever le siège de Belfort – cela se termina en catastrophe ! – Gambetta confie la seconde armée de la Loire à Chanzy, qui talonné par la IIe armée prussienne, se replie jusqu’au Mans. Il faillit y avoir une charge des Zouaves, le 9 décembre, en avant de la forêt de Marchenoir. La veille, tout le 2e bataillon a assisté à la messe de l’Immaculée Conception et communié. « Au crépuscule, un officier d’état-major vient donner l’ordre aux Zouaves de se porter, par des chemins détournés, face à l’extrême droite des batteries prussiennes. Le général Jaurès est là, droit sur son cheval dans le soleil couchant, il les attend. Le bataillon doit emporter les canons ennemis à la baïonnette. L’instant est solennel, le capitaine de Couëssin dispose ses hommes en vagues d’assaut, le caporal Gouin d’Ambrières déploie, pour la première et dernière fois, la bannière blanche et or à l’image de la Vierge, on présente les armes, Jaurès salue l’insolite drapeau. Les hommes s’agenouillent, le Père Legal donne une absolution générale in articulo mortis. Tous se relèvent, mettent baïonnette au canon ; dans un instant, pour Dieu et la Patrie, ils vont charger, courir à la mort... Les premiers rangs s’ébranlent, leur pas martèle sourdement le sol enneigé... Un cavalier les rattrape : la canonnade a cessé, l’attaque est annulée. » (Patrick Nouaille-Degorce, Les Volontaires de l’Ouest, 2015, p. 101)

La progression allemande ayant découvert la ville de Tours, la Délégation décroche le 9 décembre vers Bordeaux. « La conclusion des combats sur la Loire, écrit Roth, est claire. Depuis le mois d’août, rien n’est changé : supériorité numérique des Allemands, supériorité de leur artillerie, troupes plus homogènes et mieux commandées. L’armée des mobiles s’est brisée sur la puissance de feu d’une armée de métier. Ils sont encore décidés à se battre, mais des murmures commencent à s’élever à Tours et dans le reste de la France contre Gambetta qui prétend conduire une lutte à outrance. On ne croit plus à la victoire. » (La guerre de 70, 1990, p. 296)

Revenons à Versailles, au quartier général allemand, où opère Bismarck « Du 4 septembre 1870 à la capitulation de Paris, l’isolement de la France est resté constant. L’habileté de Bismarck y a beaucoup contribué. Son talent a été d’exploiter une conjoncture favorable : un pays qui n’a plus d’armée, qui n’a rien à proposer, qui est incapable d’une initiative quelconque, ne pouvait ni trouver d’allié ni espérer une médiation. La Grande-Bretagne et la Russie étaient les deux seuls États susceptibles de prendre des initiatives pour obliger Bismarck à assouplir ses exigences. La Grande-Bretagne ne le pouvant pas, la Russie ne le souhaitant pas, les autres États sont restés neutres, préservant au mieux leurs intérêts respectifs. » (Roth, op. cit., p. 329) Quand on n’a plus d’alliés sur la terre, le mieux est de se tourner vers le Ciel !

Le chancelier de fer est entré dans la guerre avec un double objectif : porter à son terme le processus d’unification de l’Allemagne, annexer l’Alsace et une partie de la Lorraine, incluant le camp retranché de Metz, afin d’en faire un Reichsland, “ terre d’Empire ”, dont les États fédérés seraient les garants. Quatre mois d’âpres et secrètes négociations ont été nécessaires, pour contraindre les récalcitrants, la Bavière et le Wurtemberg. Le 20 décembre 1870, la Confédération de l’Allemagne du Nord disparaît, la nouvelle constitution englobant les États du Sud entre en vigueur le 1er janvier 1871. L’Empire allemand (Deutsches Reich) sera proclamé le 18 janvier dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Cette date a été choisie à dessein : c’est le 18 janvier 1701 que le Prince-Électeur de Brandebourg, héritier du Maître de l’Ordre des chevaliers teutoniques passé au protestantisme, s’était couronné roi de Prusse à Königsberg.

Pour cela, il faut en finir rapidement. Paris, assiégé depuis plus de trois mois et qui commence à ressentir douloureusement la famine, est bombardé à partir du 27 décembre. Par un redoublement de barbarie, l’artillerie allemande vise avec une sorte d’insistance les établissements hospitaliers, multipliant les victimes. Le gouvernement a beau multiplier les déclarations : « On ne capitulera pas », les observateurs étrangers savent que cela ne va pas durer, car le pays n’en peut plus.

En attendant, chaque sacrifice porte son mérite et son témoignage. Le général de Sonis le dira quelques mois après, dans sa consécration au divin Cœur de Jésus, qu’il a rédigée à la demande des Zouaves : « Et vous, ô divine Marie, que nous avons choisie pour notre Mère, à vous aussi nous avons rendu témoignage. Nos champs de bataille ont vu le long cortège des mères, des épouses et des sœurs en deuil, et lorsque de pieuses mains remuaient la terre qui recouvre la mort, on savait reconnaître les nôtres, à votre scapulaire... »

Et sainte Bernadette, le jour de Noël, écrit à sa sœur : « Nous n’avons qu’une chose à faire, c’est de beaucoup prier la Sainte Vierge, afin qu’elle veuille bien intercéder pour nous tous auprès de son cher Fils, et nous obtenir pardon et miséricorde ; j’ai la douce confiance que la Justice de Dieu qui nous frappe dans ce moment sera encore apaisée par cette tendre Mère. » On ne peut dire en mots plus simples et plus vrais l’espérance qui fait battre le cœur de la France fidèle. Pie IX, dans un bref adressé le 11 janvier aux catholiques de Marseille, après avoir pleuré sur ses revers, s’écrie : « N’importe ! La France est l’enfant de la promesse. Dieu a sur elle de grands desseins et Il les accomplira. »

DES SIGNES DANS LE TEMPS

Retrouvons l’armée de Chanzy, établie en défensive à l’est du Mans : environ 115 000 hommes répartis en trois corps commandés par les amiraux Jaurès et Jauréguiberry et le général de Colomb. Le 1er janvier, le prince Frédéric-Charles reçoit l’ordre de marcher en direction du Mans avec quatre corps d’armée et trois divisions de cavalerie. Il attaque Chanzy le 11 janvier. Un nouveau fait d’armes des Zouaves a lieu sur le plateau d’Auvours, où le général Gougeard vient les chercher, car les troupes sont en train de se débander : « Messieurs les Zouaves pontificaux... [se reprenant] Messieurs les Volontaires de l’Ouest, pour Dieu et pour la Patrie, en avant ! Le salut de l’armée l’exige ! » C’est de nouveau une charge héroïque, le plateau est repris à l’ennemi.

Mais à la tombée de la nuit, au centre du dispositif, autour de la Tuilerie, des gardes mobiles bretons sont saisis de panique et lâchent pied. Un mot sur cette tragédie, qui se préparait depuis longtemps. Des milliers de jeunes bretons avaient été incorporés et “ parqués ” au camp de Conlie, à l’ouest du Mans. Soupçonnés par le gouvernement de sympathies royalistes, ces “ fils de chouans ” (Gambetta) furent enfermés durant des semaines derrière les barbelés de ce camp de boue, appelé par eux “ Kerfank ”, – le camp de la fange –, privés de nourriture, de tentes, de chauffage, attaqués par le typhus et d’autres maladies. On ne fit appel à eux que lorsque les Prussiens furent aux portes du Mans, les armant à la hâte, de fusils de réforme et de cartouches inutilisables. Au premier engagement sérieux, ils se débandèrent. La panique se propagea aux troupes voisines et toute l’armée de Chanzy fut obligée de décrocher dans un grand désordre et découragement.

Cette nuit-là, se produisit une impressionnante aurore boréale, comme une sorte de vaisseau fantôme se déplaçant dans le ciel, avec des reflets de sang, visible jusqu’à Pontmain. « C’est un signe du temps, dit César Barbedette à ses enfants, signe de nouveaux malheurs. » Le 17 janvier, l’aîné Eugène sortira de la grange pour guetter « les signes dans le temps », et c’est un “ Signe du Ciel ” qu’il contemplera.

La retraite de l’armée de Chanzy se fit dans des conditions tellement épouvantables, par des températures si basses (- 20 °), qu’on l’appela “ la retraite infernale ”. « Quelle retraite ! Je n’ai point assisté à la retraite de Russie, mais cette retraite du Mans n’est pas moins effroyable. Tout le long des routes, des chevaux mourants achèvent de crever sans avoir la force de hennir. Les hommes, abrutis et insensibilisés par des privations sans nombre, se traînent péniblement dans la neige et ne se plaignent plus. Partout des caissons vides, des affûts dépourvus de leurs canons. Pas de fourrage pour les chevaux, pas de pain pour les hommes... »

Un autre témoin, l’abbé Morancé, écrit dans son journal : « 14 janvier, marche de Joué-en-Charnie à Saint-Jean-sur-Erve : plusieurs mobiles, accablés de fatigue, veulent se coucher dans la neige et s’abandonner à un sommeil qui, dans ces conditions, va devenir la mort. Nous nous efforçons de les éveiller ; un jeune homme dont l’énergie brisée n’était plus capable d’aucun effort s’appuie sur une barrière et meurt de froid au milieu de ses camarades... On n’entend aucune plainte, la plupart se soumettent sans murmurer, à la volonté d’En-Haut. C’était une immense douleur d’abandonner ainsi, sans pouvoir leur porter aucun secours, ces jeunes gens qu’on avait vus si braves, si bons, si résignés... »

Nous avons aussi le témoignage du jeune capitaine Édouard de Castelnau : « Je prie Dieu tous les jours que la paix, quelles que soient les conditions, vienne adoucir, alléger les maux de la France entière. Je ne connais pas un seul officier qui ne considère notre pays comme perdu. Nos soldats sans chaussures et abîmés de fatigue ne veulent pas tenir devant l’ennemi et les officiers restent seuls devant le feu dans l’impossibilité de rallier leurs hommes. Ce qui m’a le plus frappé, c’est, en lisant les journaux, de voir que l’on trompe notre pauvre pays d’une manière atroce quand on lui parle de faits d’armes... Les actes de nos généraux [Chanzy] et du gouvernement [Gambetta] sont une suite d’ignominieuses comédies. » (Y. Gras, Castelnau, l’art de commander, 1990, p. 43)

NOTRE-DAME STRATÈGE

C’est à partir de ce moment-là, quand tout paraît désespérément perdu, que la Sainte Vierge intervient directement et dispose de tout, oui ! même des mouvements de troupes. N’ordonne-t-elle pas, dans le ciel, le mouvement des étoiles ? Le récent colloque qui s’est tenu à Laval, les 13 et 14 janvier derniers, “ Textes, contextes et interprétations ”, nous a permis de préciser ce qui s’est passé autour de l’apparition du 17 janvier 1871. On apprend par exemple que les Allemands avaient décidé de ne pas poursuivre l’armée de Chanzy, sinon par un détachement de leur Xe corps, c’est-à-dire quelques bataillons commandés par le général von Schmidt, environ 2 200 hommes. Le prince Frédéric-Charles reçut en effet des ordres du GQG de Versailles de rester au Mans avec ses corps d’armée et d’en détacher un, le XIIIe, pour barrer

la route à Faidherbe qui, au nord, tentait un ultime effort vers Paris, et dont l’armée sera défaite à Saint-Quentin, le 19 janvier.

Ce Corps d’armée allemand passe par Alençon, comme madame Martin le rapporte à sa belle-sœur, le mardi 17 janvier : « J’ignore si vous savez que les Prussiens sont chez nous, depuis lundi matin à sept heures ; ils ont défilé devant la maison jusqu’à une heure de l’après-midi, ils sont au nombre de vingt-cinq mille. Je ne pourrais vous décrire nos anxiétés... Nos pauvres mobiles sont allés se battre contre les Prussiens qui étaient à une lieue de la ville... C’était pitié de voir revenir nos pauvres soldats, les uns sans pieds, les autres sans mains ; j’en ai vu dont le visage était tout ensanglanté ; enfin, il y en a eu beaucoup de blessés, toutes les ambulances sont remplies. Est-ce raisonnable, quand on a si peu d’hommes à opposer à l’ennemi, de les envoyer ainsi à la boucherie, contre une armée comme celle que nous avons eue sous les yeux ? Personne ne se faisait une idée de ce que c’était ; les Prussiens ont un appareil de guerre formidable. C’est quelque chose de bien sinistre de voir leurs bataillons avec des drapeaux noirs et une tête de mort sur leur casque. Comment se fait-il que tout le monde ne reconnaisse pas que cette guerre est un châtiment ? »

Si de telles troupes avaient poursuivi l’armée de Chanzy, ils l’auraient anéantie. Dans un premier temps, Chanzy lui-même voulut faire retraite vers le Nord, mais Gambetta le détourna vers Laval et la Mayenne. La Sainte Vierge semblait vouloir qu’on regardât de ce côté-là... Von Schmidt qui talonnait les soldats de Chanzy en retraite et livra plusieurs combats contre leurs arrière-gardes, reçut l’ordre de ne pas dépasser la Vaige, petite rivière entre Le Mans et Laval ; l’ordre ne lui parvint que dans la nuit du 17 au 18 janvier, quand déjà les troupes françaises, parmi lesquelles les Volontaires de l’Ouest et le corps franc vendéen, avaient franchi la Mayenne. Von Schmidt envoya une dernière reconnaissance le 18 au matin, qui accrocha nos avant-postes à Saint-Mélaine, aux portes de Laval, et c’était fini de ce côté-là. Une chose est historiquement indéniable : la Sainte Vierge fut la première à l’annoncer aux Français.

Elle choisit pour cela un petit village en arrière du front, à 50 km au nord de Laval, Pontmain, dont le saint et dévoué curé, légitimiste de surcroît, l’abbé Guérin, avait fait de sa paroisse une vitrine de la Chrétienté et avait insufflé dans le cœur de ses fidèles une tendre et parfaite dévotion envers la Sainte Vierge. Elle était Souveraine à Pontmain, comme elle voulait le redevenir en France.

Nous ne ferons pas ici le récit de l’apparition du 17 janvier, qui se déroula tout au long de cette soirée d’hiver, merveilleuse et pure, annonciatrice de paix, notre frère Gérard l’a fait au cours d’un pèlerinage en l’an 2000, avec de savoureux commentaires (visible sur le site vod, N 9). Contentons-nous de voir comment l’apparition, non seulement récapitule les six mois de guerre que nous venons de survoler, mais encore aujourd’hui ranime en nous une inconfusible espérance, celle qui attend l’intervention de la Sainte Vierge et qui la demande.

« DIVINE SURPRISE ! »

À Pontmain, l’Immaculée a d’abord montré qu’elle était présente jusque dans notre détresse (Ps 90, 15), et chacun de ses gestes, de ses attitudes, fut une révélation des richesses de son Cœur. Ce n’était pas là non plus une “ image ”, mais Elle-même, en personne. Comme une bonne maîtresse d’école, Elle traça son message sur le tableau du ciel, lettre après lettre, et quand apparurent ces mots : « Dieu vous exaucera en peu de temps », tout le monde comprit : « C’est fini ! c’est fini ! la guerre va cesser, nous aurons la paix.

– Oui, dit Eugène Barbedette, mais priez. »

À force de mauvaises nouvelles, beaucoup s’étaient découragés : « On a beau prier, Dieu ne nous écoute pas », disait-on à Pontmain même. Eh bien, si ! Il écoute, et Notre-Dame aussi ; à chaque prière récitée ou chantée ce soir-là, quelque chose se fait (v’là d’què qui s’fait, comme cela se dit en patois). La Belle Dame apportait avec elle la paix, mais d’abord la paix avec le Ciel. Si le point « gros comme un soleil », qui termine la première ligne, renvoie au globe d’or que l’Immaculée tenait entre ses mains à la Rue du Bac, alors la promesse s’adresse « au monde, à la France et à chaque âme en particulier ».