Il est ressuscité !

N° 228 – Janvier 2022

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

CAMP NOTRE-DAME DE FATIMA 2021

Géopolitique de l’Orient

De la chute de Jérusalem

à la première croisade

APPLIQUÉS à rechercher “ l’orthodromie divine ” dans notre Histoire, c’est-à-dire la force axiale imprimée par notre très chéri Père Céleste à l’histoire humaine pour la gouverner et la mener à son terme, nous sommes entrés dans les intentions de Dieu par la conférence de frère Bruno “ De Jérusalem et d’Athènes à Rome et à Paris ”.

Nous y avons compris que l’Israël Ancien, dépositaire des promesses du Salut, avait constitué le lieu de cette première « force axiale » de l’histoire, mais aussi que, providentiellement, la Grèce, puis Rome étaient venues joindre, l’une sa Sagesse, l’autre son ordre politique à la Révélation divine confiée à Israël. Au temps fixé, Notre-Seigneur provoqua le passage de cette première « centration géopolitique » ordonnée autour de Jérusalem à la seconde, décidée pour fonder à Rome « le centre de l’univers ; l’Église catholique, héritière de l’Israël ancien se fonde sur l’ordre romain et s’inspire de la sagesse grecque ».

La conférence de frère Thomas nous a montré l’extraordinaire fécondité de cet enracinement qui fit de l’Europe occidentale au cours des mille ans qui suivirent la chute de l’Empire romain le véritable creuset de la foi catholique et de la civilisation chrétienne. Alors, si Rome devenait « le fondement de toute Religion, de toute Sagesse et de toute Politique », qu’advenait-il de l’Orient dans ce “ changement de plan ” géopolitique ?

Lorsque Notre-Seigneur y fonde son Église, l’Orient est depuis longtemps le lieu de l’affrontement entre la civilisation occidentale, incarnée par la Grèce, bientôt relayée par Rome, et la barbarie asiatique. Cette lutte se poursuit lorsque l’Empire romain se convertit au quatrième siècle, et prend alors son caractère définitif de lutte pour l’établissement du Royaume de Dieu ; la civilisation chrétienne conquiert la barbarie païenne.

Le principe axial de la « géopolitique catholique » à laquelle nous nous essayons, à la suite de notre Père, est que la fidélité à l’Église romaine et, par elle, à l’alliance féconde de la Sagesse grecque et de l’Ordre romain dont elle est l’héritière, est seule source d’une vraie et durable civilisation.

À cette lumière, il apparaît que le drame de l’Orient chrétien est d’avoir été privé de ce bienfait. En effet, dès les premiers siècles de l’Église, il s’épuise en des querelles religieuses qui trouveront inévitablement leur résonance dans les sécessions politiques, les unes épaulant les autres... Et bientôt, Constantinople qui se veut “ la nouvelle Rome ” manifeste de plus en plus une tendance schismatique face à Rome, jusqu’à y sombrer en 1054.

À partir du septième siècle, au moment où la Chrétienté s’édifie en Occident, le monde barbare profite de ce désordre religieux et politique pour chasser la civilisation chrétienne du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord avant que l’islam les recouvre d’un véritable linceul. Au onzième siècle, l’invasion turque vient porter un deuxième et terrible coup au monde chrétien en lui arrachant la presque totalité de l’Asie Mineure, accentuant ainsi la pression sur la Chrétienté.

C’est cette grande lutte du premier millénaire de notre Rédemption que nous voulons retracer ; à la lumière de notre orthodromie divine, nous comprendrons que ces deux grands “ chocs ” des invasions arabes et turques, qui ruinèrent presque entièrement l’Orient chrétien et menacèrent la Chrétienté d’Occident, furent le fruit de l’infidélité au dessein divin. Infidélité à laquelle la première Croisade, au seuil de laquelle aboutira notre exposé, fut la réponse et la réaction « orthodromique ».

I. L’ORIENT ROMAIN

L’ORDRE ET LA PAIX ROMAINE EN ORIENT

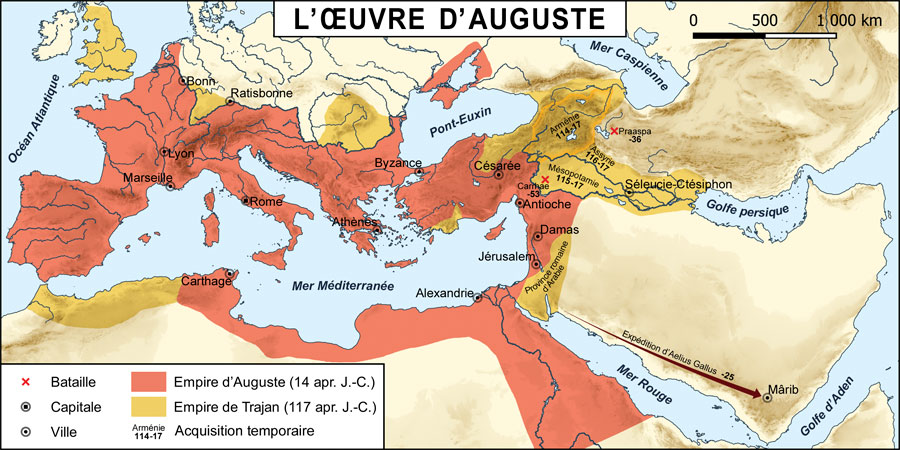

Rome achève sa conquête de l’Orient, en 63 avant notre ère, après avoir soumis l’Asie Mineure, l’Arménie, la Syrie et la Judée, au terme d’une campagne de vingt-cinq années.

Rome balayait ainsi les derniers successeurs d’Alexandre, mais elle relevait leur héritage. Contrairement à l’Occident, Rome ne latinisa pas ses possessions orientales et respecta l’hellénisme qu’elle restaura partout où elle le trouva.

En Syrie, particulièrement, elle enraya les réactions indigènes qui s’étaient donné libre cours à mesure que faiblissait l’autorité des derniers Séleucides : les Romains mirent au pas l’élément araméen, relevèrent les villes grecques et refoulèrent dans le désert les petits cheikhs arabes qui les opprimaient. Ils enrayèrent aussi le mouvement séculaire d’établissement des tribus arabes en territoire sédentaire ; l’émir nabatéen Arétas qui occupait Damas put conserver la ville en se reconnaissant « client » de Rome...

Tirant les leçons de l’époque hellénistique, Rome imposait sa domination sur toutes les régions où l’hellénisme avait fait sérieusement ses preuves, constituant ainsi l’Asie Mineure et la Syrie en provinces. L’Arménie et la Judée, d’un gouvernement plus délicat, furent contrôlées par le biais du protectorat. La couronne de Judée fut alors confiée aux Hérode, Iduméens assez naturalisés pour être supportés par leurs sujets juifs et cependant suffisamment étrangers pour exécuter la politique de leurs patrons. Enfin, le génie positif de Rome renonça à toute la partie aventureuse de l’œuvre d’Alexandre : il abandonna l’Iran aux Parthes qui le dominaient et fixa la frontière à l’Euphrate.

Par deux fois cependant, Rome chercha à s’emparer de la Mésopotamie. Une première tentative eut lieu en 53, sous la conduite du triumvir Crassus, et se solda par un désastre, à Carrhes, qui fut près de remettre en cause la présence romaine en Syrie. Une deuxième tentative, en 36, ne fut pas plus heureuse et les Parthes affermirent leur domination sur ce territoire.

En Arabie, la région du sud, l’Arabie Heureuse, suscitait aussi l’intérêt des Romains pour son commerce prospère des épices et sa place stratégique sur la mer Rouge. Un corps expéditionnaire y fut envoyé par Auguste, entre 26 et 25, sous le commandement d’Ælius Gallus. Mais la petite armée romaine, peu préparée à une telle expédition échoua à prendre Marîb et dut rebrousser chemin.

Ces échecs en Mésopotamie et en Arabie étaient providentiels : Rome fut contrainte d’adopter une politique réaliste pour ne pas épuiser ses forces en Orient. Entre 21 et 19, Auguste conclut un sage compromis avec les Parthes au terme duquel les Romains s’engageaient à ne pas pénétrer en Asie centrale ; les Parthes, de leur côté, renonçaient d’une façon absolue à s’occuper de la politique méditerranéenne et abandonnaient définitivement à Rome l’Anatolie et la Syrie.

Cette sage décision donna à Rome une paix durable en Orient et lui permit de consacrer tous ses efforts à l’œuvre de romanisation qu’elle venait d’engager en Occident, particulièrement en Gaule. Fascinée par l’Orient, Rome avait toujours vécu dans la pensée qu’il était l’unique source de richesse et de culture et courait le risque de se laisser absorber par ses possessions d’Afrique et d’Asie. Désormais, la Gaule ferait contrepoids à l’Égypte et à la Syrie, offrant à Rome et à l’Italie une véritable position d’arbitre sur tout l’Empire.

Certes, les menaces demeuraient : en Syrie- Palestine, Arabes, Juifs et Araméens s’étaient inclinés devant la force romaine, mais les revers en Mésopotamie avaient montré les Arabes prêts à s’allier aux Parthes pour chasser les Romains. Protégé de l’influence hellénistique par l’Euphrate et de l’iranisme par le Tigre, le petit État d’Osrohène, autour d’Édesse, vivait de sa vie propre, et devenait l’initiateur d’une “ réaction ” sémitique qui ne devait plus cesser jusqu’à la victoire arabe au septième siècle. Enfin les Juifs, au fond très mal disposés envers les Romains, n’hésiteraient pas non plus à voir dans les Parthes des libérateurs.

Mais au commencement du premier siècle, Rome était puissante. Sa politique poursuivait désormais un objectif clair : protéger la Syrie en gardant la frontière de l’Euphrate et conserver l’Arménie dans sa clientèle pour empêcher qu’Arméniens et Parthes ne constituent un bloc hostile à l’Empire. Avec l’Arménie, Rome disposait d’un État tampon entre ses possessions d’Asie Mineure et le royaume parthe, ainsi qu’une excellente base d’opérations contre ce dernier. Cet État client devint ainsi la pomme de discorde entre Romains et Parthes, chacun cherchant à y placer un roi à sa dévotion, et la raison de nombreuses interventions romaines contre les Parthes dès le règne de Tibère.

DE JÉRUSALEM À ROME.

C’est dans cet empire « bien disposé » et dans la paix d’Auguste que Notre-Seigneur vint au monde, l’an premier de Son ère, et c’est encore dans un Orient stabilisé et protégé par la force romaine qu’Il accomplit l’Œuvre de notre salut. L’Évangile se propagea dès la Pentecôte, et d’abord dans tout l’Orient hellénistique (Actes 2). Mais il franchira peu les limites orientales de la domination romaine : suivant le mouvement qu’Auguste avait imprimé à l’Empire, il se tourne vers l’Occident.

L’Église universelle aussi. La persécution déclenchée par Hérode Agrippa en 41 (Actes 12) force saint Pierre à quitter Jérusalem, très vraisemblablement pour Antioche, comme beaucoup de chrétiens. Or en s’y établissant, le chef de l’Église se trouvait engagé dans le sens où cette ville hellénistique, l’une des premières de l’Empire, universaliste par nature, était elle-même portée : saint Pierre aboutit ainsi à Rome où il établit définitivement la chaire du Vicaire du Christ, avant que son martyre, le 13 octobre 64, et celui de saint Paul, en 67, scellent cette fondation.

Peu après, le châtiment annoncé par Notre-Seigneur s’abattait sur Jérusalem. Le soulèvement de la Judée et de la Galilée contre la domination romaine à partir de 66 provoqua la ruine de la ville sainte en 70. Cependant, malgré la destruction totale du Temple et l’anéantissement du sacerdoce, des pharisiens rescapés réunis à Yabné s’appliquèrent avec une incroyable énergie à sauvegarder l’unité du judaïsme en élaborant une nouvelle liturgie destinée à pallier la disparition du Temple, ainsi qu’une nouvelle “ tradition ” juive, très antichrétienne. La guerre de 66-70 marqua ainsi le commencement, et non la fin, d’un conflit, qui couvait depuis longtemps, avec Rome.

CONSOLIDATION DE L’ŒUVRE ROMAINE EN ORIENT.

L’Empire romain, pour lequel notre Père nous a légué une forte admiration, connaît encore au deuxième siècle de notre ère une période de stabilité qui lui permet d’achever son œuvre impériale. La réorganisation et la consolidation des institutions menées par Auguste avaient permis de pallier la qualité parfois médiocre de ses successeurs immédiats, mais avec la dynastie des Flaviens (69 – 96) et surtout des Antonins (96 – 192), Rome connut une série d’empereurs remarquables ayant le sens de leurs fonctions et du bien commun à préserver.

Païen et persécuteur, l’Empire n’en offrait pas moins un cadre et un ordre qui permirent au christianisme de s’y enraciner profondément. Au deuxième siècle, Rome et la province d’Asie, autour d’Éphèse, sont les deux pôles principaux du monde chrétien. En Orient, se distinguent aussi Antioche, qui s’honore du séjour de saint Pierre, et Alexandrie, en Égypte, qui fera remonter sa première évangélisation à saint Marc.

La gloire, le prestige de Rome sont alors immenses. Profitant de cet état de grâce, Trajan (98 – 117) achève le “ pré carré ” de l’Empire : en Orient, il étend notamment la Syrie à l’Est, jusqu’à Palmyre dont il fait reconnaître la suzeraineté de Rome, et annexe pacifiquement l’ancien royaume des Nabatéens qui devient la province romaine d’Arabie, avec Bosra pour capitale (cf. carte).

Fort de ces succès, Trajan décide de frapper un grand coup contre les Parthes et de reprendre le vieux rêve oriental de Rome. De 114 à 117, il soumet l’Arménie et la Mésopotamie qu’il réduit en provinces romaines. Mais dès 115, une violente insurrection juive, partie des villes de Cyrénaïque, de Chypre et d’Égypte se communique aux Juifs de Mésopotamie et aux éléments arabes et araméens avoisinants, pendant que les Parthes reprennent l’offensive. Tout l’Orient sémitique manifeste ainsi son rejet de Rome et oblige les légions à une dure répression. L’expansion vers l’Iran est stoppée. Hadrien, qui succède à Trajan en 117 comprend l’impossibilité de conserver de telles conquêtes, et se hâte d’évacuer la Mésopotamie, de rendre à l’Arménie son rôle traditionnel d’État tampon et de revenir à l’ancienne frontière, sur l’Euphrate. À plusieurs reprises, les légions atteindront de nouveau le cœur de la Babylonie, mais Rome n’essaiera plus d’annexer la Mésopotamie ; en 166, Marc Aurèle se contentera de raffermir le protectorat romain sur l’Osrohène (Édesse ; cf. carte) et en 195, Septime Sévère réannexera la Mésopotamie septentrionale autour de Nisibe afin de se constituer un glacis protégeant Antioche, trop proche de l’Euphrate.

Mais Rome conservait ses autres acquisitions qui complétaient bien l’Empire et étaient faciles à garder. En Orient, Hadrien s’appliquera à affermir la domination romaine en réalisant par la culture gréco-latine une plus vaste homogénéité des sujets de l’Empire. La province romaine d’Arabie sera ainsi suffisamment intégrée à l’Empire pour lui donner un empereur au siècle suivant : Philippe (244-249).

LA RÉVOLTE JUIVE DE 132-135.

Mais en ordonnant la reconstruction de Jérusalem comme une ville nouvelle où se manifesterait la fusion de la romanité et de l’hellénisme, Hadrien fournit le prétexte aux Juifs de Palestine d’un troisième grand soulèvement. Préoccupés par les conversions au christianisme des meilleurs d’entre eux, les Juifs s’entretenaient dans leur espérance messianique et restaient exaspérés par leurs récents malheurs dont Jérusalem constituait le douloureux pèlerinage. Ils répondirent donc à la “ profanation ” d’Hadrien par une sanglante révolte entre 132 et 135, sous la conduite d’un “ messie ” du nom de Simon Bar Kokhba. Les Romains ne vinrent à bout de la sédition qu’en la réduisant impitoyablement ; Jérusalem fut interdite aux Juifs et prit le nom d’Ælia Capitolina.

Les Juifs cessaient d’être un peuple national pour devenir presque exclusivement une diaspora, d’ailleurs active et influente, et toujours soutenue dans son espérance messianique, plus que jamais fonction d’un succès des Parthes.

LA RELÈVE DE LA CROIX

Notre Dieu s’était servi de l’Empire païen pour y faire grandir son Église, en lui accordant deux siècles d’une providentielle stabilité ; restait encore à l’Empire à se convertir lui-même.

Dès la fin de la dynastie des Antonins, les ferments de dissolution longtemps contenus par Auguste et ses successeurs éclatent au grand jour ; Rome connaît une irrémédiable décadence qui se traduit en une crise politique, économique et morale sans précédent. En fait, le paganisme a épuisé l’Empire. Les empereurs sont des hommes neufs, des soldats, souvent des provinciaux portés au pouvoir par leurs légions, mais sans réelles attaches aux anciennes traditions romaines qui, de toute manière, s’avèrent caduques...

DÉFAILLANCE DE LA FORCE ROMAINE.

L’Empire est livré à de longues périodes d’anarchie politique et de guerre civile notamment entre 235 et 268, dont profitent les Barbares, mais aussi certaines provinces. C’est ainsi qu’entre 269 et 272, la reine arabe Zénobie de Palmyre tenta de constituer à son profit un grand ensemble oriental indépendant, autour de la Syrie, en s’emparant aussi de l’Égypte et de l’Asie Mineure. L’aventure prit fin avec la défaite de la reine face aux armées d’Aurélien (270-275), mais elle était symptomatique de cette antique constante soulignée par René Grousset (L’empire du Levant, 1979, p. 63) : les progrès discrets ou déclarés, dans l’Orient gréco-romain, de l’élément arabe.

En Orient, l’affaiblissement de la force romaine entraînait aussi celui de la langue grecque, qui recula devant le syriaque, le dialecte araméen d’Édesse ou encore le copte, langue de l’ancienne Égypte.

L’AVÈNEMENT DES PERSES SASSANIDES.

En 224, une révolution balaya les Parthes au profit des Perses sassanides qui se montrèrent autrement plus agressifs, avec l’intention affichée de restaurer l’ancien Empire des Darius et des Xerxès, programme irréalisable, mais qui nourrira longtemps les ambitions de la Perse et de ses souverains.

Face à cette puissance restaurée, fortement centralisée, intolérante à toute influence étrangère et entendant fonder son unité nationale exclusivement sur le mazdéisme, l’Empire romain se sent faible : il est à la recherche d’un nouveau souffle que son paganisme caduc et dissolvant ne lui donne plus.

VERS LA CONVERSION DE L’EMPIRE ?

Quel contraste avec l’Église, qui recueille le meilleur de la tradition grecque et latine ! En cent cinquante ans, elle a affermi son unité hiérarchique et organique ; l’action des Papes, en butte eux aussi aux difficultés, contient cependant les forces divergentes qui se sont fait jour ; querelles entre églises locales, tiraillement qui se nourrissent de la différence linguistique entre les aires latine et grecque, premières hérésies... Conscients de la prééminence dont ils sont investis, les Papes de Rome n’ont cessé de manifester leur sollicitude aux Églises de toute la Chrétienté autant que d’exercer leur autorité. Au cours du temps, l’organisation ecclésiastique s’est calquée sur celle de l’Empire : cette évolution tend à installer à côté de l’organisation impériale une organisation chrétienne ; à côté des hauts fonctionnaires de Rome, l’autorité des évêques. Dans les maux horribles qui agitent l’Empire, en prêchant le Salut et la Vie éternelle, et en assistant les misères temporelles, l’Église est seule à offrir la réponse aux situations insolubles du moment.

La foi continue de se répandre ; au seuil du quatrième siècle, par la Cappadoce elle pénètre en Arménie. Elle s’introduit aussi en Abyssinie, par les routes commerciales.

Tout manifeste, dès le milieu du troisième siècle, que l’Église est prête à prendre la relève d’un Empire en faillite. Mais l’Empire païen tourne le dos à la grâce et cherche une régénération du côté le plus opposé à ses traditions, son génie et sa vocation même : vers l’Orient et cette Perse qui le fascine.

En instituant le culte du Soleil, en se déclarant lui-même un dieu, Aurélien chercha ainsi à capter au profit de l’État le mysticisme qui assurait aux religions orientales tant d’adeptes ; les vieux cultes orientaux animés de l’esprit de l’absolutisme fournirent ainsi une méthode de gouvernement sur une population inculte et grossière. Lorsque Dioclétien accéda à la pourpre en 284, l’Empire gréco-romain d’Auguste et de Trajan avait pratiquement cédé la place à un Empire barbare et asiatique.

L’EMPIRE ROMAIN CHRÉTIEN

Dans un suprême et formidable effort, l’Empire païen avait cherché à anéantir l’Église (303-311), mais le sang des martyrs eut raison du culte de l’Empereur.

La conversion de Constantin, la liberté accordée à l’Église et la faveur particulière que lui accorde le souverain, redessinent le rapport des forces en Orient : dans le grand duel avec la Perse, tout chrétien est désormais l’allié objectif d’un Empire romain devenu champion de la foi chrétienne.

Les Perses Sassanides eux-mêmes en sont bien convaincus : la Perse comptait déjà plusieurs communautés chrétiennes à leur avènement ; à Ctésiphon, Arbèles, Nisibe... En butte à l’oppression du clergé mazdéen, les chrétiens perses soupiraient, il est vrai, après l’intervention de Rome, faisant craindre au roi des Perses une collusion avec les Romains. Lorsque la guerre éclata entre Constantin et Sapor II en 338, une violente persécution frappa opportunément les « Nazaréens » perses ; comme chrétiens autant que comme alliés supposés des Romains.

À cela s’ajoutait pour les Perses le danger créé par la christianisation de l’Arménie. La conversion de Tiridate III (vers 300) avait fait basculer définitivement dans le camp chrétien un pays qui restait tiraillé jusque-là entre l’allégeance à Rome et une proximité culturelle avec la Perse. Les Perses ne pouvaient tolérer ce bastion chrétien sur leur flanc.

La conversion de l’Empire eut aussi un fort retentissement sur les juifs. Le déclin de l’Empire au troisième siècle les avait forcés à l’émigration, à tel point qu’au quatrième siècle, le centre de gravité de la vie juive se trouva en Babylonie. Le passage de Rome au christianisme leur fit considérer d’autant plus favorablement les Perses et réciproquement, ceux-ci regardèrent les juifs comme des alliés spirituels face aux Romains désormais chrétiens. Mais à la vérité, les juifs qui restaient établis des deux côtés de la frontière n’embrassaient pas plus une cause que l’autre, ayant intérêt à voir se prolonger la rivalité perso-romaine : quels que fussent leurs espoirs de recouvrer leur existence nationale, ceux-ci étaient dépendants de ce système qui partageait le monde en deux blocs.

LA DIVISION DANS L’EMPIRE CHRÉTIEN.

Malheureusement, deux événements majeurs installèrent la division au sein de l’Empire chrétien : la crise de l’arianisme et la fondation de Constantinople.

Il faut lire l’étude que notre Père a consacrée à cette première grande crise qui secoua l’Église de 320 à 381 pour comprendre l’opposition délicate et de grande conséquence qui opposa Grecs et Latins (CRC no 89 de février 1975, p. 4 et sq.). Elle mit en lumière trois grandes aires géographiques ; Rome, et avec elle tout l’Occident, derrière le Pape, Antioche de tradition rationaliste, dont était issue l’hérésie d’Arius, et Alexandrie de tradition mystique au contraire, et que son évêque, saint Athanase illustrera autant par l’intelligence et l’intrépidité de sa défense de la vérité catholique, que par sa fidélité au Siège romain.

En 325, Le Concile qui se tint à Nicée sous la présidence de Constantin, condamna l’hérésie d’Arius, en proclamant Jésus-Christ « consubstantiel » à Dieu le Père, selon une terminologie latine que nombre d’Orientaux, de langue grecque, reçurent pour contrer l’hérésie, mais avec plus ou moins de résistance, dont certaines étaient légitimes ; la crise ne faisait que commencer. Menée par Eusèbe de Nicomédie, une oligarchie d’évêques sans scrupules, secrètement ralliés à l’hérésie et hostiles à Rome forma un grand parti “ libéral ” qui instrumentalisa cette difficulté terminologique pour détruire l’œuvre de Nicée. La crise prit un tour dramatique lorsque Constantin, qui avait commencé par faire respecter fermement les décisions du Concile, tomba sous la coupe d’Eusèbe.

La sincérité de la conversion de Constantin est indubitable. Mais ce catéchumène qui considérait la foi chrétienne comme une providence qui garderait l’Empire et une discipline qui l’unifierait restait trop imprégné de la pratique païenne de ses prédécesseurs. Sous prétexte de restaurer l’unité mise à mal dans l’Empire par cette « querelle », il outrepassa ses pouvoirs légitimes, en prétendant décréter la réconciliation entre orthodoxes et hérétiques. Constantin gracia les mauvais, déposa ou exila les Nicéens convaincus, continuant ainsi d’assumer la souveraineté religieuse qui avait été celle des empereurs païens. Il initiait la funeste tradition du césaro-papisme qui sera la plaie de l’Église en Orient.

En 330, Constantin avait fondé Constantinople, sur le site de l’ancienne Byzance. Stratégiquement, le choix était excellent, à la jonction de l’Occident et de l’Orient. Mais non seulement cette fondation préparait la séparation politique des deux parties du monde méditerranéen, mais encore elle opposait « la nouvelle Rome » à l’ancienne, et l’instituait comme un centre religieux, dans la dépendance de l’Empereur : Constantin offrit ainsi une capitale à l’arianisme et à toute une part “ politicienne ” de l’épiscopat d’Orient qui avait accepté de prendre l’Empereur comme chef religieux.

Constance, arien fanatique, qui lui succéda en 337 pour l’Orient et qui devint empereur universel en 350 pesa de tout son poids dans cette formidable lutte théologique. L’hérésie était sur le point de triompher lorsqu’il mourut en 361. Après la brève parenthèse du règne de Julien l’Apostat (361-363), Valens (363-378) poursuivit en Orient la politique arienne de Constance. Sa mort priva l’hérésie du soutien impérial et permit à la réaction catholique de triompher sous Théodose (379-395).

REVERS ROMAINS SUR LA FRONTIÈRE DE L’EST.

Mais en soutenant la formidable réaction de l’hérésie contre la foi, Constantin et ses successeurs avaient bouleversé tout l’Empire en ajoutant ce nouvel élément de désagrégation à tous les autres, au détriment de l’unité de la Chrétienté et de son expansion.

Pendant toute cette période, ce fut une lutte quasi continuelle avec la Perse. À la fin du troisième siècle, Dioclétien avait donné à l’Empire sur sa frontière de l’Est, d’utiles alliances, notamment celle de l’Arménie, et une forte frontière stratégique : toute la Mésopotamie septentrionale autour de Nisibe, à laquelle les Perses avaient été contraints d’ajouter cinq provinces dans la haute vallée du Tigre. À partir de 338, Sapor II fit tous ses efforts pour reprendre la région de Nisibe et rejeter l’influence romaine d’Arménie. Il descendait régulièrement ravager la plaine entre le Tigre et l’Euphrate et assiéger Nisibe, sans succès, mais obligeant Constance à une guerre épuisante. Pour en finir, Julien l’Apostat tenta de renouveler l’action de Trajan en Mésopotamie et de frapper un grand coup contre les Perses. Conduite entre mars et juin 363, l’entreprise où il trouva la mort fut un échec et, pour sauver l’armée, son éphémère successeur, Jovien, dut se résoudre à accepter des conditions humiliantes : la rétrocession des possessions romaines à l’Est de l’Euphrate et l’abandon de l’Arménie au protectorat perse. Mais ce retrait stratégique se doublait d’un abandon à la Perse persécutrice des petites Chrétientés syriaques (Nisibe) et arméniennes !

Constantinople était plus occupée à faire triompher l’hérésie dans l’Empire qu’à soutenir la laborieuse émergence de la jeune Chrétienté arménienne. On a vu l’importance de ce pays dans le dispositif chrétien, mais les Romains ne soutinrent pas les premiers et intrépides catholicos en butte à des souverains mal convertis, abandonnant cette alliance chrétienne. Après la catastrophe de 363, en butte à la persécution des Sassanides, le patriarche Narsès vint trouver Valens pour lui proposer l’alliance contre les Perses ; son catholicisme intégral froissa l’Empereur qui l’éconduisit...

Par ailleurs, les difficultés intérieures de la Perse permettront bien à Valens de placer à deux reprises un client des Romains sur le trône d’Arménie, mais la brouille entre l’Empereur et ses protégés sera continuelle, aboutissant à leurs dépositions.

L’empereur Théodose entérina définitivement cet abandon en négociant avec les Perses le partage de l’Arménie : la plus grande partie revint à ces derniers. Ce fut une faute politique, qui privait l’Empire d’un état tampon, mais aussi une faute religieuse : l’Empire abandonnait définitivement les Arméniens à la persécution des Sassanides. Indirectement cette décision initiait aussi le développement d’un christianisme farouchement national dans lequel se réfugiera désormais une Arménie, isolée et livrée à ses propres moyens.

LE JUDAÏSME CONTRECARRE LES VISÉES ROMAINES EN ARABIE.

Le conflit avec la Perse s’étendit jusqu’en Arabie du Sud. Celle-ci était restée en dehors des limites de l’Empire romain, comme la presque totalité de la péninsule. Groupés en tribus, la grande majorité des Arabes continuaient ainsi leur vie nomade, menaçant de leurs incursions aussi bien la Perse que l’Empire d’Orient. Pour s’en prémunir, Perses et Romains commencèrent à prendre certaines tribus à leur service ; dès le quatrième siècle, les Perses constituèrent même autour de Hira un royaume client arabe. À partir du règne de Dioclétien, les razzias s’étaient faites plus fréquentes. Mais dès le milieu du quatrième siècle grâce aux moines des déserts de Syrie et de Palestine, la foi commença à pénétrer dans les tribus.

Ces conversions, cependant, attiraient et fixaient les sarrasins dans l’Empire. Pour tenter de contourner l’obstacle que la Perse mettait au commerce avec l’Extrême-Orient en coupant les routes commerciales, et pour retrouver ces lignes vitales pour l’Empire, Constance projeta de faire pénétrer l’influence romaine et chrétienne jusqu’en Arabie méridionale afin de s’y assurer des États alliés sur le flanc de la Perse. Une mission fut dépêchée en 356 jusqu’au Yémen, auprès des Himyarites, alors sous domination de l’Abyssinie fraîchement évangélisée. La mission obtint la conversion du vice-roi et la construction d’églises.

Or, une forte minorité juive s’y trouvait déjà solidement implantée. Se voyant menacés par l’arrivée du christianisme, les juifs réagirent violemment à l’initiative romaine et chrétienne : ils suscitèrent une forte rébellion indigène, explicitement properse et antiromaine : vers 370, le vice-roi abyssin chrétien fut renversé et la nouvelle dynastie indigène fit allégeance à Sapor II !

L’ÉGLISE DE PERSE SE SÉPARE DE ROME.

La mort de ce dernier, en 379, apaisa cependant la guerre avec Rome et la paix fut signée en 383 à l’avènement de Sapor III. Un rapprochement s’esquissa entre les deux empires et pour lier d’amicales relations avec les Romains, le Shah protégea les chrétiens.

À la faveur d’ambassades romaines, les persécutions cessèrent, l’Église put s’implanter plus fermement en Perse et s’y organiser sous le contrôle des évêques de Syrie et de la Mésopotamie romaine. En 410, quarante évêques s’assemblèrent à Séleucie pour adopter les Canons du concile de Nicée, ainsi que les institutions et la discipline de l’Église latine ; évolution pleine de promesses !

Or, l’Église persane elle-même choisit de s’éloigner de l’influence romaine vers 421. En butte à des oppositions et peut-être aussi pour détruire le préjugé qui faisait regarder les chrétiens comme des partisans de Rome, le catholicos déclara ne plus relever que du Christ, à l’intérieur comme à l’extérieur et rejeta l’autorité des évêques de Syrie. L’Église persane en s’affranchissant de l’autorité romaine, se préparait des destinées hérétiques et schismatiques.

L’EMPIRE ROMAIN D’ORIENT

LES FUNESTES AMBITIONS DE CONSTANTINOPLE.

Avec l’appui de Théodose, le concile de Constantinople mit fin à l’hérésie en 381. Rendit-il tout à fait la paix à l’Église et à l’Empire ? Ce même Concile décréta que « l’évêque de Constantinople a la primauté d’honneur après l’évêque de Rome parce que Constantinople est la nouvelle Rome ». En clair, la métropole religieuse de Constantinople ne reconnaissait à Rome qu’un simple privilège d’ancienneté sur elle, et encore n’était-ce pas à cause du Siège fondateur du chef des Apôtres, mais seulement parce que Rome avait été avant elle la résidence des Césars !

Rome ne fut pas la seule à s’inquiéter de cette prétention exorbitante ; la puissante et ancienne Église d’Alexandrie, tout auréolée du prestige de saint Athanase, n’accepta pas de se voir reléguée au troisième rang : il en résulta une opposition très violente avec Constantinople.

Une nouvelle crise théologique allait exacerber ce conflit, dont l’enjeu était grave. À la mort de Théodose, en 395, l’Empire fut définitivement divisé et Constantinople devint la capitale effective de « l’Empire d’Orient » ; elle entendait bien rester aussi le premier siège de l’Église en Orient !

D’ÉPHÈSE À CHALCÉDOINE :

DU TRIOMPHE DE LA FOI À LA MAUVAISE CASSURE.

Tandis que se réglait la querelle de l’Arianisme, deux hérésies antagonistes avaient émergé à Antioche. Des théologiens comme Diodore de Tarse († v. 393) y enseignèrent que le Verbe, né de Dieu de toute éternité, ne pouvait être celui qui, dans le temps, était né de la Vierge Marie et qu’ainsi, c’était par pure grâce que l’homme Jésus s’était trouvé uni au Verbe, jusqu’à ne faire qu’un avec lui. Pour réfuter ce « diophysisme » radical qui détruisait la fonction médiatrice du Christ Sauveur, le prêtre Apollinaire enseigna que le Verbe n’avait pas pris une nature humaine complète, mais qu’il s’était donné un corps auprès duquel il jouait le rôle de l’âme. Mais ce « monophysisme » faisait de Jésus-Christ un “ monstre ” et non plus un homme en tout semblable à nous ; excluant par là toute médiation du salut en le réduisant à la condition d’un vague et passif instrument du Verbe.

Ces deux erreurs furent rejetées dès le Concile d’Alexandrie en 362. Elles subsistèrent pourtant et resurgirent lorsque Nestorius, le patriarche de Constantinople, enseigna la doctrine de Diodore de Tarse, suscitant le scandale.

Saint Cyrille, patriarche d’Alexandrie intervint à la demande du pape saint Célestin, et d’autant plus volontiers que le conflit mettait en cause Constantinople (là encore, il faut lire l’article consacré par notre Père à ce sujet, dans la CRC no 90 de mars 1975). Mais Cyrille était d’abord un saint ; il fit triompher la foi catholique la plus pure au concile d’Éphèse, en 431, par l’audacieuse proclamation, selon le langage grec et la théologie d’Alexandrie, d’ « une seule Nature du Dieu-Verbe incarné » et la définition du dogme de la Maternité divine de Marie qui en résultait.

Ce fut un triomphe, que Constantinople dut bien accepter et que l’Empereur fit respecter ; Nestorius fut déposé, la plupart de ses disciples rallièrent l’orthodoxie, et les irréductibles furent chassés de leurs sièges. Mais ce triomphe restait fragile : ni les Antiochiens ni les Latins n’entrèrent vraiment dans la perspective du “ monophysisme ” mystique de saint Cyrille.

Ce dernier n’épargna pas ses efforts pour la réconciliation, jusqu’à sa mort en 444. Hélas ! Son successeur, Dioscore, ambitieux stupide et querelleur ne songeait qu’à ravir à Constantinople sa prééminence. Il crut en trouver l’occasion lorsque Eutychès, du clergé de Constantinople, fut condamné par son patriarche pour monophysisme. Dioscore le soutint bruyamment et obtint de l’Empereur la convocation d’un nouveau Concile, à Éphèse, qui consacrerait l’abaissement définitif de Constantinople !

Or, Eutychès était bien « apollinariste » ! Le concile se tint en 449 et ne fut qu’un odieux « brigandage » tenu dans la violence, bafouant les patriarches d’Antioche et Constantinople, et ignorant les instructions envoyées par le pape saint Léon. Immense scandale et résultat désastreux, qui compromirent aux yeux de Rome l’admirable formule de saint Cyrille avec l’hérésie et la plus abjecte violence.

Le pape saint Léon condamna immédiatement le « brigandage » et imposa la souscription de l’épître dogmatique ignorée par Dioscore et ses séides. Pour ne pas envenimer la situation, le Pape se serait contenté de signatures individuelles, mais cela ne faisait pas l’affaire de l’Empereur, moins prudent que le Pape, qui voulut abaisser le parti alexandrin et rendre définitivement la paix à l’Empire, par un grand concile.

Il eut lieu en 451, à Chalcédoine, en présence de 520 évêques. « Dioscore est déposé, ceux qu’il avait humiliés sont réhabilités, particulièrement quelques prélats pourtant assez nestoriens. Le dogme est exprimé dans une clarté sans faille, mais froide, sans la vibration du mysticisme alexandrin et la chaleur de la piété cyrillienne. Tout l’Orient monophysite se trouve dépossédé de sa tradition et en ressent une profonde amertume, tandis que partout, les nestoriens relèvent la tête ! » (CRC no 90, mars 1975, p. 8)

Avec l’écroulement des rêves orgueilleux de Dioscore, c’est la déroute du parti monophysite, jeté par lui dans l’hérésie ! Grâce à l’appui des empereurs, le dogme de Chalcédoine s’impose partout et les évêques nommés restent sur leurs sièges malgré les révoltes des monophysites, qui prennent un caractère implacable à Alexandrie et à Antioche où les patriarches sont férocement contestés. « Leur monophysisme est-il cyrillien et donc encore orthodoxe, ou eutychien ? Depuis l’aventure de Dioscore, on ne sait plus. » (ibid.) Le monophysisme se perd dans l’irrationalisme du ressentiment absolu et le refus forcené de Chalcédoine par les monophysites, les jette dans le schisme qui dérivera fatalement vers l’hérésie, entraînant la masse du peuple avec eux. L’unité de l’Empire est gravement compromise.

LE MORCELLEMENT DE L’ORIENT CHRÉTIEN

En Occident, l’Empire romain s’effondre définitivement sous les coups des barbares en 476. Mais l’Église romaine y maintient « avec la foi et la discipline chrétienne, tous les trésors de pensée, d’ordre et de civilisation de Rome » (Il est ressuscité no 205, Les 150 points de la Phalange de l’Immaculée, point 55). Certes le bouleversement est immense, mais c’est pourtant le commencement d’une nouvelle ère en Occident, vivifiée par la théologie vivante et la politique chrétienne de saint Augustin, qui expose les conditions d’un véritable progrès politique, dans la distinction des pouvoirs spirituel et temporel, chacun souverain dans son ordre, mais heureusement concertés en vue du règne de Jésus-Christ.

CÉSAROPAPISME BYZANTIN.

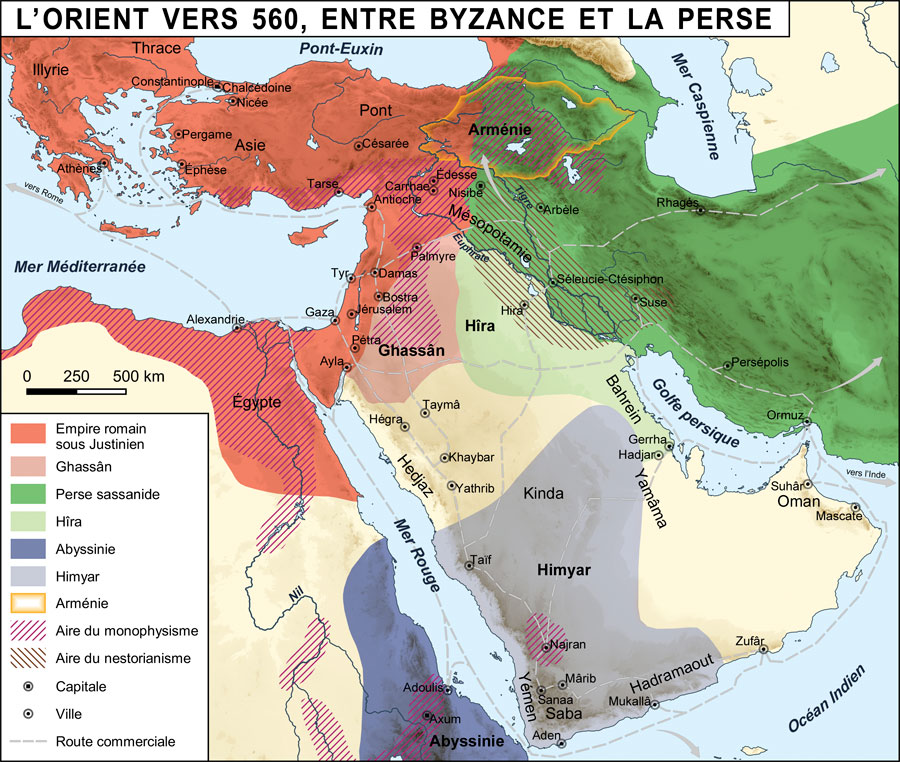

L’empire d’Orient, qui subsiste seul, est à l’opposé de ces principes ! Au cinquième siècle, Constantinople apparaît comme le siège d’une véritable « Église d’État », à laquelle l’Empereur et son évêque ont travaillé à donner l’importance adéquate : au lendemain du Concile, saint Léon constate ainsi avec colère que son vingt-huitième canon réaffirme l’inquiétant sophisme de 381 (supra, p. 23), mais aussi que la Ville impériale est érigée en un véritable patriarcat, avec autorité sur les diocèses civils de Thrace, de l’Asie et du Pont (cf. carte). Enfin, l’œcuménicité du patriarche est définie sans ambages dans la liberté reconnue à tout oriental d’en appeler au « synode permanent », et donc au Patriarche de s’ingérer dans les affaires des autres patriarcats. En matière d’appel, le voilà sur un pied d’égalité avec le Pape !

En fait, le chef de cette « Église d’Orient » n’est pas tant le patriarche de Constantinople que l’Empereur lui-même. De plus en plus, le Patriarche apparaît comme un ministre des cultes intimement lié aux vicissitudes de la politique religieuse du souverain. Situation délicate, mais d’autant mieux acceptée que le Patriarche ambitionne de gouverner sans partage tout l’Orient ; ainsi, s’il lui arrive de s’opposer à son Maître, il le rejoint le plus souvent pour opposer à Rome les ambitions byzantines.

LE SCHISME D’ACACE ET SES CONSÉQUENCES.

Rapidement, l’Empire qui redoute la sécession de ses provinces orientales largement gagnées par le monophysisme (cf. carte), cherche à réaliser l’union. Mais il ne s’agit plus que d’une recherche toute politique où il n’est plus question de vérité dogmatique. La première tentative eut lieu sous l’empereur Zénon (474-491) et consista en une manœuvre habile de l’ambitieux patriarche Acace. Par la soumission aux hérétiques d’un formulaire abandonnant subrepticement le dogme de Chalcédoine et l’ingérence dans l’élection du patriarche d’Alexandrie au profit d’un hérétique, Acace entendait offrir à son Maître la concorde restaurée, et s’assurer la prédominance dont il rêvait sur tout l’Orient. Rome ne pouvait tolérer la manœuvre : en 482, le pape saint Félix III excommunie Acace, qui se révolte, fort du soutien de l’Empereur et entraîne tout l’Orient dans un schisme qui durera jusqu’en 518.

La crise a un retentissement considérable. En Gaule, l’épiscopat gallo-romain, de saint Remi et saint Avit, qui restait fidèle à l’idée impériale, se détache d’un Empereur devenu infidèle à Rome et se tourne du côté des barbares, spécialement de Clovis et de ses Francs.

Quant à l’Empire, le schisme accentue sa séparation culturelle d’avec Rome, particulièrement sous Anastase (491-518). Lucide quant à l’impossibilité de recouvrer les provinces d’Occident, ce monophysite convaincu s’emploie résolument à faire de l’Empire une puissance gréco-orientale beaucoup plus que romaine et favorise le monophysisme, qui conquiert ainsi les sièges de Constantinople, Antioche et Alexandrie.

À la suite de Zénon, et contrairement aux précédents empereurs, il soutient l’Arménie en butte à la persécution des Perses. La hiérarchie arménienne qui avait adhéré au monophysisme de saint Cyrille, et qui fut empêchée par la persécution de participer au concile de Chalcédoine, condamne ce concile en 506, sous l’influence des hérétiques. Mais elle ne suivra pas Constantinople dans son retour à l’unité romaine en 518.

En 489, Zénon avait fait fermer « l’école d’Édesse », refuge du nestorianisme en Syrie. Ses adeptes trouvent refuge en Perse et y diffusent l’hérésie, bientôt adoptée par toute la hiérarchie perse.

La Perse est la grande gagnante de ce basculement de l’Arménie et des chrétiens perses dans l’hérésie. Leur christianisme ne gêne plus le Shah dès lors qu’il s’oppose à celui que professe Constantinople, au contraire ! Et de fait : un véritable fossé spirituel se creuse entre Byzantins et Arméniens, que rien ne comblera par la suite. Byzance ne cessera plus de persécuter les Arméniens monophysites, rendant leur loyauté toujours très suspecte.

JUSTINIEN ET SES SUCCESSEURS.

L’Empire revient à l’unité catholique en 518, sous Justin. Sincère, cette soumission est aussi dictée par la reconquête des provinces d’Occident que médite son neveu, Justinien, qui accède à l’empire en 527.

Un antagonisme sournois continuera à gâter les relations entre Rome et Constantinople : bien des ambitions y contribuent à commencer par celle du Patriarche que Justinien tient pour « la tête de toutes les Églises d’Orient ». Et quelle que soit sa vénération pour le Pape, sa conception de son propre pouvoir amène Justinien à se comporter lui aussi en véritable chef religieux : les papes saint Silvère, mort en exil en 537, et Vigile en feront l’expérience en s’opposant à sa politique de réconciliation avec les monophysites.

Justinien mourut en 565. Son règne fut glorieux ; une part des anciennes provinces d’Occident revint à l’Empire ; l’Afrique, l’Italie, et le sud de l’Espagne. Mais son œuvre, fruit d’une personnalité vigoureuse et d’heureuses circonstances s’écroula après lui avec une rapidité stupéfiante. À la vérité, Byzance était incapable de reprendre vraiment en main l’Occident et de le doter d’un régime restaurateur : plus que les Goths qu’elle avait vaincus laborieusement, elle se montrait une force du passé, pauvre en idées novatrices et incapable de s’élever au-dessus des routines orientales. D’autre part, Justinien n’avait réglé aucune des graves difficultés qui minaient un Empire sans réelle unité, ni civisme.

Surtout, par son ingérence dans les affaires religieuses, par le caractère équivoque de sa défense de l’orthodoxie, au moment où l’impératrice Théodora procurait un soutien sans faille au monophysisme, Justinien ne fit qu’aggraver l’insolence et l’intransigeance des monophysites, rendant toujours plus aigu le danger de sécession.

Au moment où l’Occident barbare tâtonne entre l’anarchie et l’ordre nouveau dont le pape saint Grégoire jette les bases (cf. Il est ressuscité no 172, février 2017), les successeurs de Justinien s’efforcent de faire vivre l’Empire au jour le jour, incapables d’assumer l’héritage qu’il leur a laissé. Face à l’hérésie qui mine l’Empire, nourrie d’un rejet forcené de Chalcédoine (qui apparaît le plus souvent sous le visage du gendarme byzantin), ils suivent une politique ambivalente, conscients que seul le soutien de l’autorité romaine saurait être efficace, et s’accrochant néanmoins au rêve orgueilleux de Constantinople capitale de l’Orient et rivale de Rome, comme en témoigne la froideur des relations de Maurice (582-602) et de saint Grégoire.

Les nuages s’amoncellent sur l’Empire, pendant que des événements décisifs se jouent en Arabie.

L’ÉCHEC DE LA CIVILISATION CHRÉTIENNE EN ARABIE.

Depuis le quatrième siècle, la rivalité entre Constantinople et la Perse favorisait le rassemblement des tribus arabes et leur unification au service de l’un et l’autre empire. Pour faire pièce au royaume de Hira, vassal des Perses, Justinien essaya d’unifier les tribus arabes du Hedjaz en un royaume proromain et chrétien. Il établit ainsi la confédération des Ghassanides sur la frontière de la Palestine et, en 529, conféra à son chef El-Harith la plus haute dignité byzantine : celle de patrice (cf. carte ci-dessus).

Mais Constantinople n’avait aucune politique coloniale ni missionnaire et laissa passer l’occasion de civiliser ces tribus : sa “ politique arabe ” se limita à l’emploi de “ supplétifs ” payés pour faire la guerre à des tribus adverses détestées. Son action n’entraîna aucun progrès de l’influence romaine et chrétienne au Hedjaz, car une fois installé au nord de la péninsule, El-Harith perdit tout contact avec ses anciennes tribus du centre, abandonnées à leur anarchie pauvre et errante. Aux Ghassanides eux-mêmes l’alliance ne procura aucun progrès : ils restèrent les nomades turbulents et querelleurs qu’ils étaient, et furent gagnés par la propagande monophysite ; vernis chrétien sur un fond resté foncièrement païen. S’ensuivit une continuelle mésentente avec l’Empereur et, chez les Arabes, le développement d’une haine envers le christianisme orthodoxe, identifié avec la cause de l’Empire.

Les conséquences de cette démission de Constantinople de sa mission civilisatrice furent incalculables !

En définitive, les bédouins, vassaux tant des Perses que des Romains furent les grands gagnants de ces alliances. Tout en résidant habituellement hors du territoire romain, les Ghassanides prirent une importance prépondérante dans la vie des provinces et pénétrèrent profondément en territoire romain ! Razziant également l’un et l’autre empire, sous couvert de servir leurs souverains, ils travaillèrent pour leur propre compte jusqu’à ce que, lassés des empiétements et de l’insubordination de leurs vassaux respectifs, les Romains en 581 et les Perses à la veille de la guerre, en 602, missent fin à ces alliances. Aboutissement logique, mais funeste aux deux empires : Ghassanides et Lakhmides formaient malgré tout une barrière protectrice et à la place des rois qu’ils pouvaient contrôler, Perses et Romains se retrouvèrent devant une poussière de tribus nomades qui leur échappaient entièrement.

L’absence de colonisation, par Constantinople, du Hedjaz et des tribus arabes profita au judaïsme et donc à la Perse. Elle fut d’autant plus regrettable que les Abyssins chrétiens reprenaient pied en Arabie du Sud vers 518. Le judaïsme, qui s’y était considérablement développé, depuis sa contre-attaque victorieuse de 370, suscita en 522 à nouveau une violente réaction, soutenue par les Juifs de Tibériade et les Arabes nestoriens de Hira qui, tout autant que les Juifs, redoutaient l’expansion d’une Byzance orthodoxe. Ayant vaincu la réaction juive, un royaume chrétien s’épanouit en Arabie du Sud entre 525 et 572.

Malheureusement, comme son suzerain d’Axum, Himyar subit l’influence du patriarcat monophysite d’Alexandrie. Par ailleurs, le judaïsme n’y avait pas désarmé, trouvant de nouveau chez les Perses un allié pour secouer le joug chrétien ; vers 572, au moment où ils attaquaient les Romains au nord, les Sassanides chassèrent les Abyssins. Les juifs ne profitèrent pas de cette victoire : les Perses réduisirent leur conquête à une province.

Pour Constantinople cependant, le résultat était identique : en chassant ses alliés chrétiens, la Perse éliminait la pénétration chrétienne au profit du judaïsme. Et d’un judaïsme tenace, plein d’ambitions et entreprenant qui reconstitua au Hedjaz, le long des pistes caravanières, son fief démantelé au Yémen. Sous l’action des juifs, les oasis de Yathrib, de Khaybar et de Tayma atteignirent ainsi un haut niveau de développement. La disparition en 582 de la barrière ghassanide dut conforter les juifs d’Arabie les plus fervents ; n’était la domination romaine à Jérusalem, le Hedjaz apparaissait comme une véritable province israélite en continuité territoriale avec la terre des ancêtres. Que le royaume d’Israël ressuscite à Jérusalem et le Hedjaz se trouverait englobé dans un ensemble ne le cédant en rien à l’empire de Salomon ! La guerre qui se ralluma en 602 allait donner aux juifs une nouvelle occasion de réaliser leur antique espérance.

UN HIMYARITE DE GRANDE TENTE.

Mais il nous faut nous arrêter sur le retentissement que dut avoir, en Arabie du Sud, précisément, l’affrontement entre chrétiens et juifs. Le Coran est le témoin incontestable d’une profonde influence du judaïsme comme du christianisme sur l’âme arabe, qu’ils dominèrent tour à tour, en laissant l’empreinte d’un certain fond commun à l’une et l’autre religion plutôt que de leurs particularités contradictoires. « On adoptera Jésus, mais comme un prophète juif, et on adorera Dieu avec une nuance évangélique proche de l’idée de Paternité » (Georges de Nantes, Le Coran, t. I, p. 334).

La sourate II manifeste dans son auteur un homme pénétré de cette synthèse, lettré et d’une vaste culture judaïque et chrétienne, qui pensa évacuer les exclusions mutuelles entre partisans et adversaires des mystères chrétiens de la Sainte Trinité et de l’Incarnation. Renvoyant dos à dos juifs et chrétiens, il affirma audacieusement l’unité de leur double religion biblique dans l’alliance primordiale de Dieu avec Abraham et, non pas Isaac, mais Ismaël, le fils premier-né, et ancêtre éponyme des Arabes.

Dans ce génial brigandage qui volait aux juifs l’exclusivité de leur élection en Abraham et Isaac, et aux chrétiens le privilège de leur adoption filiale en Jésus-Christ, l’auteur désignait la race arabe comme la dépositaire de « la perfection », ’islâm, de la religion originelle, et appelée à la restaurer à Jérusalem. Les événements qui bouleversèrent tout l’Orient à partir de 602 allaient lui donner à lui aussi l’occasion de réaliser son grand dessein.

LA GUERRE PERSO-ROMAINE (602-628)

Depuis 502, l’affrontement entre Perses et Romains se prolongeait, entrecoupé de trêves. Pour avoir les moyens de se consacrer à son grand dessein occidental, Justinien avait contenu la menace à prix d’argent, mais la rupture de l’accord entre les deux puissances en 572, jeta la Perse sur la Mésopotamie et la Syrie. La guerre prit fin en 591 à l’avantage de Constantinople : les Romains recevaient la plus grande partie de l’Arménie persane et l’empereur Maurice s’était même fait un obligé de Chosroès II qu’il avait aidé à prendre le pouvoir. Le Perse ambitionnait pourtant de restaurer l’ancien empire achéménide et Constantinople se dressait sur sa route, mais tant que son “ ami ” resta sur le trône, il observa la paix.

Chosroès rouvrit les hostilités lorsqu’une sédition militaire massacra Maurice et lui substitua le sanglant Phocas en 602. et la même année, les armées perses et leurs auxiliaires mongols envahirent l’Arménie et la Mésopotamie romaine. En 610, Héraclius mit fin au règne sanglant et anarchique de Phocas, mais l’empire était au plus bas. Les Perses mirent la situation à profit pour franchir l’Euphrate et en 613, ils atteignaient Chalcédoine ! Ces événements provoquèrent une immense espérance chez les juifs de Palestine, d’Arabie, et de la diaspora, soutenus par leurs amis nestoriens et leurs alliés sarrasins.

LA PRISE DE JÉRUSALEM.

En 614, les Perses achèvent de soumettre la Syrie. Guidés et aidés par les juifs et un fort contingent arabe, ils prennent Jérusalem. La Vraie Croix est emmenée en Perse, ainsi que le patriarche Zacharie et de nombreux captifs. En vertu d’une convention passée entre le général perse et les juifs, le gouvernement de la Ville sainte et peut-être d’une part de la Palestine leur fut remis. Dépossédés de Jérusalem depuis 70 les Juifs y dominaient de nouveau. Était-ce enfin la revanche tant attendue de la Synagogue sur la Croix ?

Pour un temps seulement, car dans leur pragmatisme, les Perses comprirent que les monophysites hostiles à Constantinople et répandus dans tout l’Orient constitueraient de meilleurs relais à leur domination que les juifs trop peu nombreux. Dès 617, les juifs furent donc expulsés de Jérusalem, et avec eux, semble-t-il, les Arabes qui avaient participé à l’expédition judéo-perse. Les contacts entre le grand dessein manifesté dans la sourate II et les événements de 614, mais encore entre la sourate III et cette expulsion autorisent à penser non seulement que leur mystérieux auteur en était, mais encore qu’il dirigeait la bande sarrasine.

C’était la ruine des ambitions juives, mais pas de celles que ce mystérieux auteur semblait nourrir pour lui-même et les siens : la sourate III révèle en effet l’étonnant ressort de ce chef religieux. Retiré au désert, il mit son échec à profit pour s’affirmer, dans l’humiliation et l’épreuve, le « bien-aimé » muḥammadun de Dieu, accomplissant la figure du prophète souffrant que la Passion de Jésus n’avait fait qu’annoncer. Avant, semble-t-il, de préparer ses fidèles, comme jadis Moïse le peuple d’Israël, à retourner en Terre sainte (sourates IV et V).

CONTRE-ATTAQUE BYZANTINE

ET DERNIER ESSAI DE CONCILIATION RELIGIEUSE.

En 619, les Perses prirent l’Égypte, perte catastrophique pour Constantinople. Ils contrôlaient et administraient désormais les provinces conquises avec l’aide des monophysites qu’ils favorisèrent ; la hiérarchie catholique y fut presque partout évincée et les populations manifestaient par leur faible loyalisme leur lassitude de l’autocratisme religieux du Basileus.

À partir de 622, dans un effort prodigieux, Héraclius conduisit une série de contre-offensives qui mirent l’Empire perse définitivement à genoux en 628. Mais pour regagner la loyauté de ses sujets orientaux, l’Empereur avait aussi engagé de nouvelles négociations avec les monophysites, dès 616-617. Conseillé par Sergius, le patriarche de Constantinople, Héraclius abandonna le terrain des deux Natures pour proposer une nouvelle formule d’union professant une unique volonté en Jésus-Christ ; le « monothélisme ». Mais en niant la nécessaire dualité des volontés dans le Verbe Incarné, Constantinople cédait une nouvelle fois à l’hérésie monophysite et se mettait en révolte contre Rome. Or, habilement circonvenu par Sergius, le faible pape Honorius ne s’opposa pas à cette doctrine. Signée entre l’Empereur et les trois groupes monophysites d’Arménie, de Syrie et d’Égypte, vers 631, elle parut faire l’union. En réalité elle allait accroître le désordre : fermement comdamnée par les catholiques comme saint Sophrone patriarche de Jérusalem et saint Maxime, rejetée par les monophysites purs et durs, elle provoqua de sanglants affrontements en Égypte et des tensions séparatistes en Afrique et en Italie.

LA CONQUÊTE ARABE

C’est dans ce contexte que les Arabes reprirent leurs traditionnelles incursions, sans grandes oppositions : la Perse n’était plus que l’ombre d’elle-même, et l’immense effort consenti par l’Empire d’Orient l’avait épuisé.

À la vérité, plutôt qu’une vaste entreprise religieuse, ce siècle de conquêtes qui commence en 632 se présente comme une véritable révolution et une subversion gagnant de proche en proche des provinces de l’Empire déjà très en proie à la révolte. À partir de 634, les premières batailles livrées sont pourtant particulièrement centrées sur Jérusalem : peut-être y a-t-il un lien avec le grand dessein de la sourate II ? Pour autant, le véritable empire que les Arabes conquièrent en trente ans ne doit rien à un “ islam ” qui n’existe pas encore en tant que tel...

En Syrie-Palestine, les troupes byzantines se révèlent insuffisantes face à des tribus guerrières désormais installées sur les marches de l’Empire, connaissant le terrain et disposant d’alliés. Après une première défaite à Adjnadeïn en juillet 634, les Byzantins se replient sur Damas en abandonnant la Palestine aux pillards. Les cités ouvrent leurs portes aux bédouins, qui ignorent l’art du siège, mais plus par nécessité, semble-t-il, que par haine religieuse de l’Empire. En août 636, les Byzantins sont battus sur l’Yarmouk et évacuent la Syrie, entraînant la reddition des villes du Nord. En 638 saint Sophrone, le patriarche de Jérusalem, est contraint de négocier la reddition de la ville. La prise de Gaza achève d’ouvrir la route de l’Égypte aux Arabes. Celle d’Antioche dans l’année, puis de Césarée en 639, achève la conquête de la Syrie-Palestine.

En Égypte, ce fut bien différent : c’est dans un pays en pleine révolution que s’aventurèrent les bandes arabes dès décembre 639. Les partisans de Benjamin, le patriarche monophysite en fuite, tout- puissant pendant la domination perse, livraient une guerre sanglante au patriarche Cyrus, nommé par l’Empereur et furieusement monothélite. Le raid arabe arrivait à point nommé pour délivrer les monophysites du joug de l’Empire ; les Égyptiens guidèrent les bédouins, leur révélèrent les positions des troupes impériales et, pour finir, se soumirent en masse aux envahisseurs, participant à la chasse aux soldats byzantins. Les Byzantins évacuèrent Alexandrie à l’automne 641 et le patriarche monophysite s’y installa de nouveau avec un sauf-conduit des nouveaux maîtres.

À la mort d’Héraclius en janvier 641, malgré quelques velléités de reconquête, la Syrie-Palestine et l’Égypte sont définitivement perdues. L’Arménie et l’Afrique sont ouvertes aux razzias, mais aussi les îles et les côtes d’Asie Mineure : vers 650, grâce aux arsenaux syriens et égyptiens, les Arabes se dotent d’une flotte et sont capables de vaincre des Byzantins en 655, au large de la Lycie.

L’Arménie fut touchée par les raids arabes dès 641. Le plat pays fut ravagé, mais les Arabes échouaient devant la plupart des places fortes, et malgré la puissance de leurs attaques, étaient incapables de tenir le terrain. En 643, l’Arménien Théodore Recktouni, commandant des troupes impériales, leur infligea une sévère défaite. Mais lorsqu’en 653 l’empereur Constant ordonna aux Arméniens de se rallier au concile de Chalcédoine, une bonne partie, derrière Théodore Recktouni, choisit de mettre le monophysisme arménien sous la protection des arabes, et un accord fut conclu selon lequel les Arméniens assureraient eux-mêmes la protection du pays... contre les Byzantins.

Inventée pour ramener vers Constantinople la Syrie et l’Égypte, l’hérésie monothéliste n’aboutissait qu’à en séparer l’Afrique du Nord ! Toute l’Église d’Afrique, surexcitée par la disgrâce du gouverneur, catholique, électrisée par saint Maxime, condamna le monothélisme avec vigueur et soutint Rome dans sa réaction contre l’hérésie. Le nouveau gouverneur, Grégoire, y trouva le prétexte pour se révolter contre Constantinople. C’est ce moment que choisirent les Arabes pour un raid qui les conduisit jusqu’à Sufétula qu’ils détruisirent de fond en comble après avoir battu les Africains et tué le gouverneur. Mais, signe de l’absence de tout plan prémédité et du caractère opportuniste de l’action des Arabes, ceux-ci se retirèrent. Ce n’est que cinquante ans plus tard qu’ils occuperont définitivement Carthage, en 696, avant de passer en Espagne au début du huitième siècle.

Sur les terres arrachées à Byzance, c’est un recul désastreux pour la civilisation chrétienne ; peu à peu, l’islam les recouvrira d’un véritable linceul.

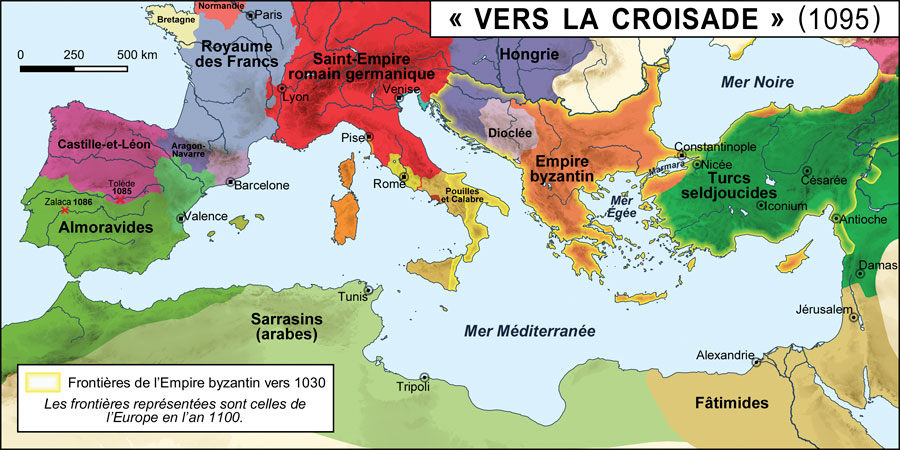

Au cours de la deuxième moitié du septième siècle, le vieil Empire romain d’Orient devient véritablement « l’Empire byzantin ». Très bouleversé, diminué territorialement, l’Empire devient plus homogène et se transforme en une puissance hellénique, fortement teintée d’orientalisme et en nette rupture avec la tradition romaine. Son unité se fonde désormais sur la résistance aux envahisseurs et sur une alliance de plus en plus étroite entre cette nouvelle personnalité gréco-byzantine et le patriarcat de Constantinople, véritable « église impériale ».

L’Empire lutte pour sa survie face aux Arabes du califat omeyyade installé à Damas, dont l’objectif déclaré est la prise de Constantinople ; par là, c’est toute la Chrétienté d’Occident que défend Byzance.

Mais si l’Empire offre un rempart à cet Occident où se forment lentement les nations chrétiennes, un fossé l’en sépare, creusé par un irréductible mépris pour ces jeunes nations barbares et par le refus de se soumettre sincèrement à la primauté universelle du Pontife romain.

II. VERS LE SCHISME

ROME VASSALE DE CONSTANTINOPLE.

Durant les premières années du septième siècle, préoccupés par le péril perse, les empereurs s’étaient appliqués à conserver de bons rapports avec la papauté, entente malheureusement favorisée par la complicité d’Honorius avec l’hérésie. Mais lorsque ses successeurs réagirent et condamnèrent le monothélisme, l’autocratisme impérial reprit ses anciens procédés et manifesta qu’il ne renonçait pas à s’imposer à Rome et à l’Italie. Pour sa courageuse opposition à la politique religieuse de Constant, le pape saint Martin Ier, qui pourtant avait pris soin de ne pas provoquer de rupture avec Constantinople, fut emprisonné et exilé en Crimée où il mourut en 655. Sans la victoire navale des Arabes de 655, son successeur Eugène aurait subi le même sort.

Depuis la mort d’Héraclius, l’Empire s’enfonçait dans l’anarchie ; dix empereurs se succéderont entre 641 et 717, sans aucun dessein de politique générale. Pendant que les Lombards progressaient en Italie, les Arabes ravageaient les côtes, et s’emparaient de la Cilicie et de Rhodes (cf. carte). En 674 leur flotte pénétra dans la mer de Marmara et s’établit à Cyzique, non loin de Constantinople, pendant qu’une armée traversait l’Anatolie. Sans susciter de véritable réaction de la part de l’Empereur ! Mais lorsqu’en 677, le siège fut mis devant Constantinople, les Byzantins se ressaisirent et infligèrent aux Arabes une défaite telle que ces derniers durent solliciter la paix moyennant un lourd tribut. Sursaut providentiel !

L’accalmie procurée par la victoire permit à Constantin IV et au pape saint Agathon de mettre un terme au monothélisme ; triomphe de la foi catholique romaine sur l’hérésie impériale ? Pas tout à fait : réuni en 681, le concile de Constantinople anathématisa tous les fauteurs d’hérésies, dont le pape Honorius. Rome se résolut à cette juste condamnation, mais constata amèrement qu’Héraclius et Constant, pourtant si compromis dans l’hérésie n’étaient pas nommés. Ignorés aussi, les ignobles traitements infligés par l’Empereur au pape Martin, à saint Maxime et d’autres confesseurs de la foi... Byzance acceptait de se rapprocher de Rome, mais ne s’humiliait pas !

Rome se vit infliger un nouveau camouflet en 692. Depuis 677, les difficultés dans lesquelles se débattaient les Omeyyades (guerres civiles, succession...) avaient permis aux Byzantins de reprendre l’avantage. Fort de cette situation favorable, Justinien II, empereur depuis 685, convoqua un concile sans consulter le Pape, prétendant avec suffisance unifier dans l’Empire le droit canonique ; tous les usages devaient plier devant ceux de Constantinople, y compris les romains ! On ne se priva pas d’y rappeler le vingt-huitième canon de Chalcédoine, que Rome persistait à refuser.

L’opposition du pape Serge II au Concile entraîna l’ordre de le faire arrêter. Cependant, les temps avaient changé : les troupes impériales d’Italie prirent parti pour le Pape, qui faisait plus pour la sauvegarde de la Ville face aux Lombards que le lointain basileus !

Du reste, l’Empire ne tarda pas à replonger dans l’anarchie ; en 695, Justinien II fut renversé, ouvrant une nouvelle époque d’instabilité, que les Arabes, qui avaient retrouvé un souverain énergique avec Adb-el-Malik (depuis 685), mirent à profit ; la guerre se ralluma...

ROME, DÉGAGÉE DE LA TUTELLE BYZANTINE,

SE TOURNE VERS L’OCCIDENT.

Entre 695 et 717, ce fut à nouveau un véritable dépérissement de l’Empire. L’atmosphère des défaites (les Arabes parcouraient de nouveau l’Anatolie sans réelle opposition) et des révolutions incessantes (six empereurs se succèdent de manière violente, entraînant des purges dans l’armée) provoquent une extrême dissolution des mœurs et l’affadissement de la religion byzantine à laquelle le Concile de 692 cherchait à remédier...

Entre 716-717, les Arabes tentèrent un nouvel et formidable assaut contre Constantinople. Providentiellement encore une fois, à la faveur de l’accession au trône d’un homme énergique, Léon III l’Isaurien, Byzance se redressa et remporta une écrasante victoire sur la flotte arabe. Sur terre, toutefois les Arabes continuèrent à ravager l’Anatolie jusqu’à ce que Léon III les chasse de toute la partie occidentale, vers 741. Avec la nouvelle dynastie des Isauriens, l’Empire retrouvait une certaine stabilité, mais ce fut pour replonger dans l’hérésie et l’opposition à Rome !

Prétendant épurer le christianisme byzantin de la « superstition iconophile », Léon III décréta l’interdiction du culte des images en 726. Tout un courant y poussait, nourri d’influences monophysites (où l’on refusait de séparer l’humain du divin dans la personne de Jésus-Christ en le représentant) et sensible aux accusations d’idolâtrie lancées par les juifs et les musulmans. Une grave crise de cent vingt ans en résulta au sein de l’Empire, mais elle donna à Rome l’occasion providentielle de se soustraire à l’oppression des Basiléis.

Le sectarisme de Léon III, venant s’ajouter à l’oppression de l’administration byzantine, provoqua le soulèvement de l’Italie, mais le pape Grégoire II maintint les possessions byzantines dans le loyalisme à l’Empereur. Tout en condamnant l’hérésie, en 731, son successeur Grégoire III poursuivit cette politique. Il en fut mal récompensé : pour répliquer à la condamnation romaine, Léon III fit armer une flotte (heureusement détruite), et priva l’Église des revenus ecclésiastiques procurés par la Calabre et la Sicile, territoires byzantins, avant de les annexer purement et simplement, ainsi que l’Illyricum oriental (Balkans), au patriarcat de Constantinople !

Et l’Empereur ne défendait pas Rome face aux Lombards. Son fils Constantin V Copronyme, iconoclaste fanatique, qui lui succède en 741, pas davantage. L’Empire profita pourtant d’une accalmie à l’Est à partir de 748. En 750, les Omeyyades furent renversés par les Abbassides et le nouveau pouvoir recula son centre de gravité de Damas à Bagdad, signe que la destruction de l’Empire chrétien d’Orient n’était pas sa priorité. Les Byzantins reprirent l’avantage vers l’Arménie, et Constantin V put réorganiser la défense de Constantinople, mais sans en distraire aucun soldat pour secourir Rome et Ravenne...

Ravenne tomba aux mains des Lombards en 751. La situation de la papauté était difficile : elle se trouvait en butte à l’hostilité d’un empereur hérétique qui l’abandonnait aux ambitions hégémoniques des Lombards, et dans Rome même, elle se voyait menacée dans son indépendance par l’aristocratie romaine ! Vers qui se tourner ?

Providentiellement, en ce milieu du huitième siècle, la seule puissance à compter vraiment en Europe occidentale est la puissance franque. Le pape Zacharie avait appuyé de son autorité le coup d’État de Pépin en 751, et en 753 son successeur Étienne II se rendit en Gaule pour en recueillir le fruit. L’intervention franque fut immédiate, et en 756, après deux campagnes, les Carolingiens dotaient la papauté d’un véritable État, indépendant du Basileus.

L’événement était considérable : Byzance perdait tout pouvoir sur la papauté et celle-ci nouait une véritable alliance avec les Carolingiens, se tournant résolument vers l’Occident où s’édifiait, et là seulement, la Chrétienté.

Ce choix fut définitif à partir du neuvième siècle, lorsqu’à la Noël de l’an 800, le pape Léon III couronna Charles empereur. À la fureur des Byzantins : ce n’est qu’en 813 que le Basileus consentira à faire acclamer Charles, et encore, uniquement comme « empereur des Francs ». Le patriarcat de Constantinople, quant à lui, voyait dans l’acte de Rome un “ schisme profane ” qui risquait de placer la papauté sous la tutelle d’une Église franque dédaignée.

Dans l’Orient occupé par l’islam, ces événements ne passèrent pas inaperçus. En dotant la papauté d’un patrimoine territorial et en relevant le titre impérial en Occident, la monarchie franque apparut au Califat abbasside en lutte contre l’Empire byzantin, comme la puissance chrétienne par excellence. Charlemagne entretint ainsi des relations cordiales avec le calife Haroun al-Rachid, qui n’allèrent cependant jamais jusqu’à une alliance de revers contre les Byzantins. Au contraire, elles profitèrent à la Chrétienté lorsqu’en 806 le Calife reconnut à Charlemagne un protectorat, purement moral certes, mais bien réel sur les Lieux saints. Charles put ainsi couvrir de son prestige et secourir de mille manières pèlerins et fidèles par ses subsides, et la fondation d’institutions pieuses et charitables à Jérusalem.

Aux fidèles de Terre sainte, les Francs commencèrent à apparaître comme leurs protecteurs attitrés. Le Saint-Siège lui-même les considérait désormais comme les plus capables d’embrasser si nécessaire, la cause de ces Chrétientés orientales éloignées et menacées.

LA FIN DE LA CRISE ICONOCLASTE.

En Orient, l’iconoclasme s’achève définitivement en 843, sous l’impératrice Théodora, fervente iconophile, qui restaura le culte des images.

L’Église byzantine avait triomphé des Basiléis iconoclastes. Non pas tant la hiérarchie, qui avait été épurée des éléments iconophiles, mais les moines, conduits par de grandes figures comme celle de saint Théodore Studite, auquel les princes hérétiques firent une guerre impitoyable. Aux « césaropapes » les moines opposèrent en effet avec vigueur l’autorité romaine, seule légitime en matière de dogme ! Pourtant, l’Église ne put l’emporter qu’avec le soutien du pouvoir impérial ; paradoxalement, la victoire de l’orthodoxie entraîna une soumission accrue à l’Empereur. D’autant plus que dans leur désir d’indépendance, les chefs de l’Église byzantine restaient mal disposés vis-à-vis du Saint-Siège et de la grande popularité qu’il rencontrait auprès du peuple de Constantinople dans la défense des saintes images.

Cette longue période de crise continua d’altérer le christianisme byzantin qui n’était plus vivifié par son union à l’Église romaine et qui devint de plus en plus formaliste. Pour se garder des périls du césaropapisme, le monachisme oriental où se réfugiait le meilleur de l’esprit religieux, fuyait désormais les intérêts de l’Église militante. Cette attitude contribua à la sclérose de l’Église orientale et acheva de laisser le césaropapisme de l’Empereur sans aucun contrepoids.

RENAISSANCE BYZANTINE

ET AFFAIBLISSEMENT LATIN (860 – 1050)

Tout au long de la crise, les Arabes du califat abbasside avaient mené une guerre d’usure ruinant les provinces frontalières. Il ne s’agissait plus de prendre Constantinople comme au temps des Omeyyades, mais de gagner butin et accroissements territoriaux. À ces ambitions matérielles et économiques, le fanatisme religieux était aussi venu s’ajouter ; c’est à cette époque que la religion islamique dont on avait vu apparaître les premiers germes sous les Omeyyades s’élaborait à Bagdad. C’est dire si la guerre intérieure occasionnée par l’iconoclasme constituait un véritable suicide au moment où les Arabes à l’Est, mais aussi les Bulgares à l’Ouest attaquaient si fortement !

À partir de la deuxième moitié du neuvième siècle toutefois, le pouvoir abbasside s’affaiblit et l’immense Empire commença à se désintégrer. Les petits émirats frontaliers continuèrent à harceler l’Empire byzantin, mais c’était la fin des puissantes attaques menées jusque-là.

C’est sur mer que l’activité musulmane fut plus intense et décisive (cf. carte). Les sarrasins d’Afrique, pratiquement indépendants du califat abbasside et redoutablement actifs, transformèrent la Mare nostrum occidentale en lac islamique. À la faveur des troubles qui minaient l’Empire, ils pénétrèrent en Sicile vers 826 puis, appelés par les Napolitains contre les Lombards, s’introduisirent en Italie en 836, et occupèrent Tarente en 840. Une autre trahison chrétienne leur livra aussi Bari. En 846, ils pillaient Saint-Pierre de Rome, alors située hors des murailles. Les Arabes s’établirent le long de la côte dalmate, et menacèrent la libre circulation entre la Sicile, l’Italie et Byzance ; en 870, ils occupèrent Malte.

Or, devant le péril arabe Rome était seule, et la perte en 875 de ses derniers soutiens carolingiens obligea la papauté à se tourner vers la seule puissance chrétienne qui comptait alors : l’Empire byzantin... Situation délicate, car au même moment, l’antagonisme entretenu par Constantinople contre Rome avait franchi un seuil.

LE SCHISME DE PHOTIUS.

En 858 le patriarche Ignace, qui refusait de fermer les yeux devant les scandales de la Cour fut exilé par Michel III ; à sa place fut nommé Photius. Seulement, Ignace n’avait pas démissionné de sa charge et les irrégularités étaient telles que le pape Nicolas Ier refusa de confirmer le nouveau Patriarche. En 863, Photius fut déposé par un synode romain. Soutenu par l’Empereur, il y riposta par une offensive en règle en adressant un libelle à ceux que le Pape avait pu mécontenter, mais surtout, chose encore inouïe, Photius récusa le Siège romain lui-même en l’accusant de nourrir des prétentions injustifiées quant à la prééminence sur les autres sièges patriarcaux. Enfin, en 867 un concile oriental excommunia et déposa Nicolas Ier ! La mort du Pape, mais aussi de l’Empereur et la disgrâce consécutive de Photius mirent fin à la crise cette même année, du moins temporairement, car dix ans plus tard, le successeur, Basile Ier, rappelait Photius !

Or en 877, Rome n’était plus en position de force et l’alliance byzantine contre les Arabes lui était indispensable. En 879, au concile de Constantinople, le pape Jean VIII rapporta donc la condamnation de Photius et Rome put profiter de l’action de Byzance. L’Empire conduisit une coalition des états italiens aboutissant à la destruction de l’émirat de Tarente en 880, et rétablit sa propre domination sur le nord de la Calabre et de la Pouille.

Mais la papauté achetait la paix plus qu’elle ne la donnait. Dans ce rapprochement plutôt politique, Photius ne s’était soumis qu’en apparence. Il disparut en 886, mais ses écrits antiromains continuèrent à se répandre et à flatter les pires sentiments des Byzantins au moment où la renaissance de l’Empire exaltait le patriotisme hellénique, et pendant que l’Occident sombrait dans l’anarchie.

La papauté entra elle-même dans l’une des périodes les plus lamentables de son histoire. De 896 à 1045, la plupart des papes qui se succédèrent furent souvent faibles, incapables et indignes. Certains se compromirent dans les aléas politiques et religieux de Constantinople, attirant le mépris d’une partie du peuple byzantin et du clergé.

L’ « ÉPOPÉE BYZANTINE ».

Sous la ferme direction des empereurs de la dynastie « macédonienne » initiée par Basile Ier en 867, Byzance, elle, retrouve sa gloire. En 961, les Byzantins reprennent la Crète et délivrent la mer Égée puis Chypre et la Cilicie en 964-965. L’irrémédiable désagrégation du Califat abbasside leur facilite la tâche ; en 969, c’est la prise retentissante d’Antioche, le troisième siège patriarcal de l’Orient. Sous la conduite de l’empereur Jean Tzimiskès, une chevauchée militaire conduit les chrétiens jusqu’à Damas en 975, qu’ils réduisent, ainsi qu’Alep, en principautés tributaires.

Et Jérusalem ? La Ville sainte, désormais à portée de main, était certainement le but ultime de cette opération dans laquelle on a voulu voir une croisade avant l’heure (René Grousset, Daniel Rops...), mais les Byzantins y renoncèrent : ils ne devaient pas attacher leur nom à la reconquête du Saint Sépulcre. Jugeant les lignes de communication de son armée dangereusement étendues et confronté aux Fâtimides du Caire, plus redoutables que les Abbassides de Bagdad, Jean Tzimiskès préféra consolider l’emprise byzantine sur le littoral phénicien, avant de mourir subitement en 976.

Son successeur, Basile II (976-1025) fut l’empereur le plus glorieux de cette dynastie macédonienne. Sous son règne l’Empire atteignit l’apogée de sa puissance. L’autorité de Byzance se fit alors sentir des rivages de l’Italie aux plateaux d’Arménie, du Danube aux confins syriens avec un rayonnement moral, intellectuel et spirituel digne des plus grandes époques. Mais Basile II ne tenta pas de reprendre Jérusalem ; l’assujettissement des Bulgares, dont l’empire menaçait Byzance à l’Ouest, fut sa pensée constante et la tâche de la majeure partie de son règne (de 990 à 1018). Il s’appliqua aussi à consolider l’emprise de Byzance en Arménie.

Au Levant, la puissance byzantine et celle des Fâtimides s’équilibraient : le calife al-Hâkim ne parvint pas à s’emparer d’Antioche, que Basile dégagea en 995 et en 999, mais les Byzantins ne parvinrent pas à consolider leur emprise en s’emparant de Tripoli. Les deux puissances conclurent une trêve de dix ans en 1001. Or, entre 1009 et 1010, al-Hakim déclencha une grande persécution antichrétienne (et antisunnite) tant en Égypte qu’en Syrie. Le Calife s’empara des biens des églises, dont il entreprit la destruction systématique et imposa d’intolérables vexations aux chrétiens.

Basile alors occupé à soumettre les Bulgares ne répondit pas à la provocation. Pourtant, « il n’est pas douteux que le grand Basileus pouvait répondre à la persécution en relevant le défi par les armes. Byzance, à l’apogée de sa force, avait là l’occasion de remplir pleinement sa mission historique en prenant, quatre-vingts ans avant les Francs, l’initiative de la Croisade. En négligeant d’attacher son nom à la gloire de la délivrance du Saint-Sépulcre, elle laissa passer l’heure du destin. » (René Grousset, L’Empire du Levant, p. 126)

Byzance ne manifesta-t-elle pas plutôt que le véritable esprit de la Croisade lui manquait ?

LE SCHISME ET SES CONSÉQUENCES

Basile II mourut en 1025. Comme Justinien au sixième siècle, il laissa à ses successeurs un héritage politique difficile à assumer. Cependant, le relèvement spectaculaire de l’Empire conduisait les élites dirigeantes byzantines à mépriser un Occident barbare en proie au même moment à des mêlées sanglantes et confuses, et l’Église d’Orient à réclamer de plus en plus haut l’indépendance.

De fait, dès le milieu du dixième siècle, l’attachement à la papauté n’a pratiquement plus d’appui parmi les Byzantins. Deux événements achèvent de le ruiner : le couronnement d’Otton Ier comme empereur romain germanique par le faible Jean XII, à la fureur des Byzantins, mais surtout, vers l’an 1040, sous l’influence de la Réforme clunisienne, le redressement de la papauté elle-même. Plus question de compromissions ni de démission en face des patriarches de Constantinople ; l’Occident chrétien émerge dans un ordre social renouvelé et vivifié par l’Église romaine, avec de saines et fortes institutions politiques, au plus loin du césaropapisme byzantin.