SYRIE

1. Les leçons d’une histoire séculaire

DEPUIS le début de la guerre de Syrie au printemps 2011, notre frère Bruno s’est appliqué à en suivre attentivement le déroulement. Tout simplement parce que l’un des enjeux de ce conflit est la survie de la communauté chrétienne de Syrie. En effet, les groupes armés sunnites radicaux venus de l’étranger, entrés en Syrie pour abattre le régime de Bachar el-Assad, veulent dominer non seulement les Alaouites, mais aussi les Chiites, et surtout l’importante minorité chrétienne qui vivait en paix depuis des décennies. Depuis le début de cette guerre, nos frères chrétiens de Syrie ont subi un sort analogue à celui des chrétiens d’Irak depuis 2003 : la persécution, la mort, et l’exil, entraînant la disparition des chrétientés d’Orient.

Mois après mois, notre frère a montré d’une part le caractère criminel de la politique américaine d’utilisation des “ djihadistes ” contre le président syrien légitime, et d’autre part la grande sagesse de la politique de Vladimir Poutine, si profitable aux chrétiens syriens. Rares ont été ceux qui ont eu la liberté et le courage de dire ces vérités. Nous avons été consternés de voir les gouvernements français dirigés par Sarkozy puis Hollande calquer leur politique sur celle des États-Unis. Mais nous ne soupçonnions peut-être pas à quel point cette politique française allait au rebours de l’amitié séculaire de notre pays avec la Syrie. Car telle est bien l’une des découvertes que l’on fait lorsqu’on parcourt, même rapidement, les deux mille ans d’histoire de ce pays.

Précisons que nous n’allons pas le faire en spécialiste de la question, mais en disciple de l’abbé de Nantes notre Père, et à la suite de notre frère Bruno, en essayant d’appliquer au cas de la Syrie les grandes leçons de notre école de pensée, leçons qu’il est urgent de faire connaître.

I. DE LA SYRIE CHRÉTIENNE À LA SYRIE MUSULMANE

UNE SITUATION CLEF AU MOYEN-ORIENT

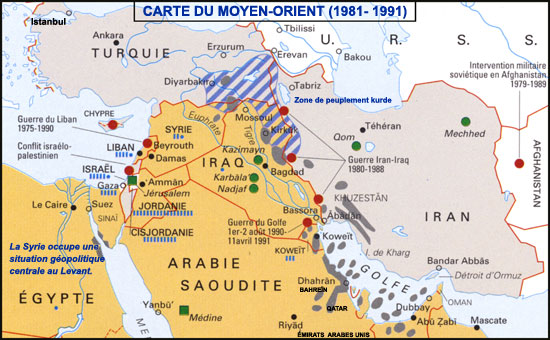

Pour bien aborder l’histoire de ce pays, commençons par situer la Syrie actuelle sur une carte. Elle occupe une situation centrale au Proche et au Moyen-Orient. Elle est bordée, à l’ouest par le Liban et la Méditerranée, et au nord par la Turquie qui fut longtemps l’Empire ottoman. Sur sa frontière-est, se trouve l’Irak, appelé Mésopotamie jusqu’en 1921. À l’est de l’Irak, la Perse qui devint l’Iran en 1935. Sur la frontière sud-est de la Syrie, la Jordanie, qui existe seulement depuis 1921. Au sud de la Jordanie, la péninsule arabique, comprenant les différentes monarchies du golfe Persique. Sur la frontière sud-ouest de la Syrie, la Palestine avec, depuis 1948, Israël.

Mais attention : les frontières actuelles de la Syrie existent seulement depuis 1920, année de naissance de la nation syrienne. Avant cette date, la Syrie n’a pas d’existence nationale à proprement parler. En parcourant l’histoire de ce pays, il importera de ne pas se laisser déstabiliser par cette absence de frontières bien définies.

UN PAYS CHRÉTIEN PENDANT SEPT CENTS ANS

Après la Palestine, la Syrie fut la première région à recevoir l’annonce de l’Évangile par Notre-Seigneur lui-même (Mt 4, 24 ; Lc 6, 17-18 ; Mc 7, 24), puis par les Apôtres (Act 9, versets 2, 10, 14, etc.), et à se convertir. C’est sur le chemin de Damas que Jésus apparut à Saul de Tarse, et c’est à Damas que ce grand persécuteur de chrétiens fut baptisé, devenant l’Apôtre des nations (Act 9). C’est à Antioche de Syrie que les disciples de Jésus reçurent pour la première fois le nom de « chrétiens » (Act 11, 26).

L’école théologique d’Antioche ne rencontra pas la faveur de notre Père lorsqu’il étudia l’Histoire des crises de l’Église aux IVe et Ve siècles (en 1974-1975, CRC nos 89-97), car elle était rationaliste, et elle a joué presque toujours le mauvais rôle dans ces querelles.

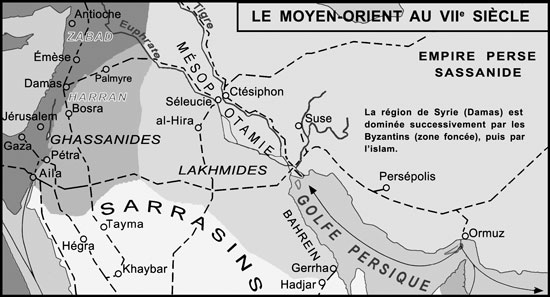

Mais cette vérité ne doit pas occulter le foisonnement de la sainteté en Syrie, en particulier quand elle est devenue une province de l’empire byzantin (carte ci-dessous). Mentionnons simplement trois noms. D’abord, sainte Thècle, convertie par saint Paul et qui le suivit jusqu’à Damas. L’ermitage de Mar Takla à Maaloula, où elle s’établit est désormais célèbre par les massacres que les djihadistes y ont opérés fin 2013 et début 2014. Ensuite, saint Éphrem le Syrien, dont frère Bruno nous a fait connaître récemment l’enthousiasme poétique pour la Sainte Vierge (sermons des 11, 12 et 15 septembre 2016). Enfin, saint Jean Damascène, le dernier des Pères de l’Église, qui annonce les grands théologiens du Moyen Âge.

Le grand-père et le père de saint Jean Damascène firent partie de ces chrétiens syriens qui connurent sans drame le changement de domination politique survenu au VIIe siècle. En effet, en 635, des bédouins arabes chassèrent les Byzantins du Proche-Orient. Or, notre frère Bruno a prouvé scientifiquement que ces bédouins étaient chrétiens, et non pas musulmans (Il est ressuscité n° 174, avril 2017, p. 22-32). En effet, à cette époque, si le Coran était en cours de rédaction, la religion musulmane n’était pas encore formée. Et lorsque Maawia, le premier émir de la dynastie omeyyade, établit sa capitale à Damas, « il se mettait sous la protection d’un prophète : saint Jean-Baptiste, dont la basilique abritait la tombe. La crypte renfermant le chef de saint Jean-Baptiste rivalisait avec l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. » (ibid., p. 30) Damas devint ainsi un centre de rayonnement, non pas musulman mais chrétien, pendant près de quatre-vingt-dix ans. C’est parce que les premiers émirs omeyyades de Damas étaient chrétiens et non musulmans que le jeune Jean Damascène put exercer sans scrupule son métier de fonctionnaire du fisc avant de devenir moine en 706, dans un contexte de naissance de la crise iconoclaste.

Remarquons que la Syrie n’était toujours pas une nation. Au sein du grand empire omeyyade, elle était fragmentée en plusieurs adjnad ou gouvernements militaires. Et ce sort fut le sien pendant encore bien longtemps.

L’islam arriva progressivement en Syrie dans la première moitié du VIIIe siècle. Dans son Livre des hérésies (743-745), saint Jean Damascène mentionnait pour la première fois « la superstition des Ismaéliens » (ibid., p. 32). Mais c’est avec l’avènement de la dynastie abbasside en 750 que la Syrie tomba réellement sous le joug musulman.

LA SYRIE SOUS LE JOUG MUSULMAN

Les chrétiens de Syrie subirent donc le joug musulman pendant 350 ans, survivant comme ils le purent. Certains moururent martyrs ; d’autres payèrent un impôt pour survivre ; d’autres enfin apostasièrent. Tel est bien, hélas ! le sort des chrétiens là où l’islam domine. À moins que leurs frères chrétiens d’Occident ne leur viennent en aide.

À cette époque, Charlemagne entra en contact avec le calife de Bagdad pour demander la liberté d’accès aux Lieux saints de Jérusalem pour les pèlerins francs (François Charles-Roux, France et chrétiens d’Orient, 1939, p. 10-12).

Cette liberté fut respectée jusqu’au XIe siècle, où les nouveaux maîtres, les Turcs seldjoukides, décidèrent d’interdire aux pèlerins d’accéder aux Lieux saints. Le pape Urbain II réagit en appelant les chevaliers français à se croiser. Cela se passait en 1095.

II. PRÉSENCE DE LA FRANCE,

DES CROISADES AU XVIIIe siècle

LA RECONQUÊTE CROISÉE, DU XIe AU XIIIe siècle

Une Croisade est une expédition militaire entreprise, non pour massacrer un maximum de musulmans, comme on veut nous le faire croire trop souvent, mais tout simplement pour libérer les Lieux saints du joug des infidèles, pour permettre aux pèlerins d’accéder à ces Lieux saints, et enfin pour permettre aux chrétiens d’Orient de vivre en paix et de pratiquer leur sainte religion, la seule vraie ! sans être persécutés par les musulmans. À la suite de tous les saints, l’abbé de Nantes notre Père, n’hésitait pas à voir dans la Croisade l’une des œuvres innombrables du Saint-Esprit (cf. Point n° 44 de nos 150 points).

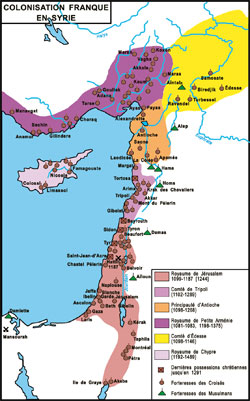

Les chevaliers français répondirent en grand nombre à l’appel du pape Urbain II. Cette première Croisade fut une longue expédition traversant la Turquie actuelle, pour aborder le Proche-Orient par le nord (cf. le récit dans Il est ressuscité n° 173, mars 2017, L’apogée de la Chrétienté, p. 16 sq.). En arrivant ainsi dans la région d’Antioche de Syrie en 1098, les Croisés français furent accueillis à bras ouverts par des indigènes arméniens et syriens, chrétiens schismatiques. Puis en descendant vers le sud pour se rendre à Jérusalem, d’autres chrétiens accueillirent les Croisés à hauteur de Tripoli, les Maronites.

Une fois Jérusalem prise, en 1099, les Croisés s’installèrent et colonisèrent le pays. D’abord, ils se répartirent le pays en plusieurs régions. Si l’on considère uniquement la région correspondant à la Syrie actuelle, les Croisés fondèrent, au nord la principauté d’Antioche (1098), et plus au sud le comté de Tripoli (1102).

Trop peu nombreux pour occuper réellement tout le pays, ils choisirent de le couvrir d’une constellation de forteresses où ils vivaient, et à partir desquelles ils rayonnaient. La plupart de ces forteresses existent toujours, rappelant aux Syriens la présence des Croisés français dans leur pays durant deux cents ans. C’est le cas du Markab dont le donjon est le plus haut du monde, de Chastel Blanc à Safita, de Sayoun, forteresse qui doit son nom au comte de Saône qui l’a bâtie, ou bien du célèbre Krak des Chevaliers. En revanche, les Croisés ne purent s’implanter profondément dans le pays. Ainsi, les villes de Damas, Homs, Hama et Alep restèrent aux mains des musulmans.

Mais dans la zone qu’ils contrôlaient, les Croisés ne se barricadèrent pas dans leurs forteresses. Ils rayonnèrent autour d’eux, en assurant aux autochtones une vie matérielle enviable, tout en les laissant libres de pratiquer leur religion. Notre frère Bruno a décrit cette réalité dans ses conférences sur les Croisades, remarquant notamment que nombreux furent les musulmans qui demandèrent le baptême (cf. B 10, Un remède catholique au “ mal français ” septembre 1979, enregistrement audio ; PC 52, Le XIIe siècle, printemps de la Chrétienté, août 1994, enregistrements audio et vidéo résumés dans la CRC n° 305, p. 19-20 ; PC 54, Le XIIIe siècle français, août 1995, enregistrements audio et vidéo résumés dans la CRC n° 315, Face à l’islam, la France du Levant, p. 29-31). Nombreux aussi furent les chevaliers à épouser des autochtones chrétiennes ou même sarrasines, une fois baptisées, bien entendu. Ainsi, certains Syriens actuels, notamment aux yeux bleus, descendent de Croisés français (François Charles-Roux, France et chrétiens d’Orient, p. 20-23).

Nous assistons là à la naissance de la vocation française vis-à-vis des peuples du Proche-Orient, et en particulier des Syriens. Et quand nous disons vocation, nous voulons dire que Dieu a une volonté particulière sur la France à cet égard. Or, la fidélité à cette vocation ne va pas de soi. Elle suppose au moins deux conditions : avoir l’esprit de Croisade et être disposé à pratiquer la colonisation. Il y faut aussi des vertus, et nombreux furent ceux qui manquèrent à cette exigence durant ces deux cents ans de présence française, jusqu’à entraîner la perte de notre Royaume franc, consommée en 1291 avec la prise de Saint-Jean-d’Acre par les musulmans. Cette belle épopée des Croisades se termina donc par un échec ; mais le bilan est largement positif. D’abord, les Croisés secoururent leurs frères chrétiens d’Orient. Ainsi des Maronites, qui n’avaient plus de lien avec Rome depuis la conquête musulmane ; en 1203, ils écrivirent au Pape, et Saint Louis leur promit la protection de la France. Ensuite, la présence des Croisés français marqua profondément et durablement les populations, à un point que nous n’imaginons pas.

RETOUR À LA DOMINATION MUSULMANE

Malheureusement, à partir de 1291, la Syrie retomba sous le joug musulman, pour un peu plus de six siècles. Dans cet immense empire, la Syrie n’avait toujours pas d’existence nationale. D’ailleurs, ce nom était utilisé par les Occidentaux pour désigner l’ensemble du Proche-Orient et non une région bien définie.

Cependant, les relations de la France avec la Syrie n’étaient pas définitivement rompues. Au XVIe siècle notre pays reprit contact avec le Levant, dans une relation qui se développa aux siècles suivants.

QUAND LA FRANCE RENOUE PARADOXALEMENT AVEC SA VOCATION

Cette reprise de relations survint avec la signature du traité des Capitulations entre François Ier et le sultan ottoman, en 1535. Par cette convention, le roi de France s’engageait à ne pas faire la guerre à l’empire ottoman, à charge pour le sultan de permettre aux commerçants et aux pèlerins français de voyager librement en Orient.

Dans ses conférences sur le sujet, notre Père a désapprouvé cette politique, car le Roi très chrétien doit combattre le Turc, et non faire alliance avec lui, surtout quand il assiège la Chrétienté ! Cependant, soulignait aussi notre Père, à long terme cette diplomatie permit de protéger les chrétiens d’Orient. En effet, si le Saint-Empire combattit efficacement les Turcs en Méditerranée, notamment lors de la victoire miraculeuse de Lépante (1571), aucun pays européen n’intervint militairement au Levant pour secourir les chrétiens, et ce, jusqu’au XVIIIe siècle et pratiquement jusqu’au XXe siècle. Or, comme le montre François Charles-Roux dans France et chrétiens d’Orient, en renouvelant régulièrement les Capitulations, les rois de France demandèrent aux Ottomans sans cesse davantage de privilèges, et finalement, ils prirent sous leur protection non seulement les pèlerins français, mais tous les pèlerins chrétiens se rendant aux Lieux saints, puis tous les chrétiens d’Orient, et enfin les missionnaires qui commencèrent à arriver en Orient dès la fin du XVIe siècle. Y compris en Syrie !

De cette histoire trop méconnue, nous retiendrons seulement deux noms, emblématiques d’une œuvre admirable, exemplaire pour nous. C’est d’abord le Père Joseph du Tremblay (1577-1638) que notre Père nous a fait connaître et aimer (“ Le Père Joseph, digne émule de sainte Jeanne d’Arc ”, CRC n° 339, octobre 1997, p. 23 ; CRC n° 341, décembre 1997, p. 23 sq.). Ce capucin brûlé du désir de reprendre la Croisade ne se rendit jamais en Syrie. Mais il envoya dès 1625 des capucins à Alep, à Tripoli et à Beyrouth, ouvrant ainsi l’ère des missions en Syrie, qui n’a plus cessé jusqu’au XXe siècle.

Des jésuites et des carmes français se joignirent bientôt aux capucins, à Alep, à Damas et à Tripoli, fondant des écoles, des congrégations et des dispensaires, rayonnant merveilleusement auprès des chrétiens mais aussi des musulmans (cf. François Charles-Roux, France et chrétiens d’Orient, et Bernard de Vaulx, Histoire des missions catholiques françaises, 1951).

L’Empire ottoman étant habituellement très persécuteur à l’égard des chrétiens, ces missions françaises en Syrie et au Liban n’auraient jamais été possibles sans l’appui politique ou, plus précisément, diplomatique, de la France. En effet, en vertu du traité des Capitulations, le royaume de France était le seul pays catholique européen (avec le Saint Empire) à avoir un ambassadeur à Constantinople et des consuls dans les grandes villes de l’Empire. En cas de difficulté voire de persécution, les missionnaires pouvaient recourir au consul qui réglait lui-même le problème, ou faisait appel à Constantinople.

Cela nous amène au deuxième personnage clef de cette période : François Picquet, qui fut consul de France à Alep à partir de 1652. Il fut une véritable providence pour les missionnaires, travaillant constamment de concert avec eux. Cette entente fut si féconde que trois patriarches schismatiques demandèrent leur rattachement à Rome en même temps que la protection du roi de France. C’est ainsi que les Syriens grecs-melkites devinrent uniates – définitivement à partir de 1724 – conservant jusqu’aujourd’hui leur rite oriental. Par la suite, François Picquet devint le troisième évêque de Bagdad.

Faut-il en conclure que ce système des Capitulations était une alternative avantageuse à la Croisade ? Certainement pas. D’abord parce que les saints ont toujours voulu qu’on reprenne les Croisades. Ensuite parce que ce système a maintes fois montré ses limites. Il n’en reste pas moins que cette politique permit une protection certaine des chrétiens et des missionnaires, sans concurrence significative d’aucun pays occidental dans ce domaine.

En revanche, à partir de la fin du XVIIIe siècle, plusieurs puissances prétendirent disputer à la France sa prééminence politique dans le Levant.

III. LA SYRIE CONVOITÉE

LA MISSION DE LA FRANCE AU PÉRIL DES GRANDES PUISSANCES

Au XIXe siècle, l’Empire ottoman donnant les premiers signes de la décadence qui allait le mener à sa chute à l’issue de la Première Guerre mondiale, les grandes puissances européennes voulurent empêcher la France de prendre pied en Orient.

Par exemple lorsque notre pays noua une alliance intelligente avec l’Égyptien Méhémet Ali, en lui donnant son aval pour conquérir la Syrie sur les Ottomans, et en l’aidant militairement. La première mesure du nouveau maître de la Syrie en 1832 fut d’interdire les persécutions antichrétiennes. Excellente mesure ! La Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie prirent ombrage de cette influence française grandissante. Pour la contrecarrer, la marine britannique bombarda le port de Beyrouth, et les agents britanniques poussèrent les populations locales à se soulever contre Méhémet Ali, ce qui permit aux Ottomans de rétablir leur pouvoir persécuteur sur la Syrie !

Pour s’opposer davantage à l’influence française, la Grande-Bretagne s’appliqua tout au long du siècle et même après, à soulever, dans la montagne libanaise, les Druzes contre les Maronites, ces derniers ayant le tort d’être les alliés traditionnels de la France. Les Druzes massacrèrent les Maronites une première fois en 1841, puis en 1845, sans que Louis-Philippe ni Guizot ne bougent, pour ne pas déplaire à leur allié britannique. La France manqua alors à sa mission de protectrice des chrétiens d’Orient !

Le summum de l’horreur fut atteint en 1860 lorsque les massacres de chrétiens, perpétrés par ces mêmes Druzes toujours sur ordre des agents britanniques et avec le soutien actif des Ottomans, causèrent entre 60 000 et 200 000 morts (ce dernier chiffre figure dans la correspondance d’un militaire avec l’abbé Freppel, cf. frère Pascal du Saint- Sacrement, Mgr Freppel, t. II p. 177). À Damas, on ne compta pas moins de 10 000 chrétiens assassinés ! Ils eussent été plus nombreux sans l’intervention secourable de l’émir Abd el-Kader qui, après son internement en France, s’était réfugié en Syrie depuis quelques années. Au total, de Beyrouth à Damas, 560 églises, 42 couvents et 9 établissements religieux furent dévastés. Des missionnaires français ayant été massacrés, les catholiques de France s’émurent, et organisèrent des secours humanitaires d’une ampleur sans précédent.

Napoléon III, soucieux de satisfaire son électorat catholique, demanda aux puissances européennes l’autorisation d’envoyer un corps expéditionnaire. La Grande-Bretagne, la Prusse, l’Autriche-Hongrie et la Russie posèrent des conditions : le séjour des troupes françaises serait limité à six mois, avec interdiction de molester les soldats turcs ! En fait, ces puissances avaient la hantise de voir la France prendre pied en Syrie et y établir un protectorat. La Grande-Bretagne conseilla donc au sultan ottoman de punir lui-même les meurtriers de Damas pour que les soldats français n’aient plus de raison de s’y rendre ! Le sultan suivit le conseil et eut la main lourde !

Malgré tout, pour la première fois depuis les Croisades, la France reprenait pied militairement sur les terres de l’ancien Royaume franc du Levant. Cette expédition française eut quelques bons effets : la France renoua les liens qui l’unissaient depuis des siècles aux Maronites, et elle leur obtint une certaine autonomie politique, deuxième étape vers la création du Liban. Désormais le gouverneur du wilayet de Beyrouth devait être obligatoirement un chrétien. Excellente chose !

Malheureusement les chrétiens de Syrie ne bénéficièrent pas de ce régime de faveur. Pourtant, la France consolida son influence sur la région. Par exemple en construisant le chemin de fer Beyrouth-Damas-Alep. Dans une conférence donnée en 1980 dans la série Expansion missionnaire catholique et colonisation européenne (PC 11), notre Père expliquait :

« L’Angleterre n’a cessé de nous faire toutes sortes de difficultés, de monter les tribus contre nous, notamment les Druzes, et d’empêcher la construction du chemin de fer que la France voulait établir en Syrie. Il y a eu des quantités de déraillements et lorsque l’on a recherché l’origine de tous ces méfaits, de tous ces attentats, on a toujours trouvé les réseaux britanniques. »

Mais notre pays fit du bien en Syrie surtout par ses missionnaires.

LA SYRIE DES MISSIONNAIRES

Le nombre et la variété des missionnaires français présents en Syrie et au Liban dans la deuxième moitié du XIXe siècle est vraiment stupéfiant : Lazaristes et Filles de la Charité, Capucins, Jésuites, Frères des Écoles chrétiennes, Frères de la Doctrine chrétienne, Maristes, Trappistes, Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition, Sœurs de la Sainte Famille, etc.

Grâce à la protection officielle de la France, ces missionnaires purent fonder des écoles. Au début du XXe siècle, du mont Liban à Damas, on comptait 473 écoles confessionnelles, dans lesquelles les missionnaires instruisaient et évangélisaient 40 000 élèves en français ! Les enfants chrétiens étaient donc généralement francophones, et devenaient souvent les élites du pays.

LA SYRIE DES SAINTS

Outre saint Charbel Makhlouf (1828-1898), le grand saint du Liban, mentionnons seulement deux saints qui ont compté pour l’orthodromie de ce pays au XIXe siècle.

Sainte Marie de Jésus Crucifié (1846-1878), une Palestinienne devenue carmélite à Pau, et canonisée en 2015, eut en 1875 la révélation suivante : « Viendra un temps, qui paraît loin, très loin aux yeux de l’homme, mais aux yeux de Dieu ce n’est pas loin, que la France sera reine. Elle gouvernera la Syrie, elle sera unie de trois royaumes ensemble et ils viendront tous déposer leurs épées dans votre chapelle de Bethléem en chantant le Te Deum ; et l’Église sera agrandie immensément. » Et une autre fois elle ajouta : « Oh ! Ce qui réjouit mon cœur, c’est que la Syrie appartiendra à la France. » (Sainte Marie de Jésus Crucifié, vierge, martyre, ressuscitée, Il est ressuscité n° 154, août 2015, p. 5-2)

Nous verrons, quand nous ferons le bilan du mandat français, si l’on peut dire que cette prophétie concerne ou non cette période. Pour l’instant, retenons qu’elle manifeste une nouvelle fois le dessein de Dieu d’unir la France à la Syrie, dans un rapport de subordination.

Le deuxième saint, c’est, il ne faut pas l’oublier, le bienheureux Charles de Foucauld. Il vécut pendant six ans à la trappe de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Cheiklé, à l’ouest d’Alep, sous le nom de frère Marie-Albéric (frère Bruno de Jésus-Marie, Charles de Foucauld, 1858-1916, p. 87 sq.). Le 28 novembre 1894, il écrivait à son cousin Louis de Foucauld :

« Il me semble que ce mélange de Kurdes, de Syriens, de Turcs, d’Arméniens serait un peuple brave, laborieux et honnête s’il était instruit, gouverné, converti surtout... Pour le moment ils sont pressurés sans merci, profondément ignorants, et la religion musulmane a sur les mœurs sa triste influence : notre région est un coin de brigands... C’est à nous à faire l’avenir de ces peuples... L’avenir, le seul vrai avenir, c’est la vie éternelle : cette vie n’est que la courte épreuve qui prépare l’autre... La conversion de ces peuples dépend de Dieu, d’eux et de nous chrétiens. Dieu donne toujours abondamment la grâce, eux sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir la foi : la prédication dans les pays musulmans est difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu bien d’autres difficultés : c’est à nous à agir comme eux, à nous à être les successeurs des premiers apôtres, des premiers évangélistes : la parole est beaucoup, mais l’exemple, l’amour, la prière sont mille fois plus. Donnons-leur l’exemple d’une vie parfaite, d’une vie supérieure et divine, aimons-les de cet amour tout-puissant qui se fait aimer, prions pour eux avec un cœur assez chaud pour leur attirer de Dieu une surabondance de grâces, et nous les convertirons infailliblement... Mais pour cela il faut être des saints : c’est cela seul qu’il faudrait, et c’est ce que nous ne sommes pas... »

De l’été 1894 au début 1897, les Ottomans multiplièrent les massacres contre les chrétiens de cette région, en particulier contre les Arméniens, jusqu’aux portes de la trappe française. Les autorités turques avaient eu soin d’y placer des soldats pour y monter la garde afin que les assassins ne s’en prennent pas aux moines français ; il fallait en effet éviter à tout prix de provoquer une intervention de la France ! Frère Marie-Albéric fut bouleversé par ces événements. Il l’écrit dans des lettres citées par René Bazin :

« Autour de nous, il y a eu des horreurs, une foule de massacres, d’incendies, de pillages. Beaucoup de chrétiens ont été réellement martyrs, car ils sont morts volontairement, sans se défendre, plutôt que de renier leur foi [...]. Par ordre du sultan, on a massacré près de 140 000 chrétiens depuis quelques mois [...]. Nous, Akbès, et tous les chrétiens à deux journées à la ronde, nous aurions dû périr. Je n’en ai pas été digne [...]. C’est honteux pour l’Europe : d’un mot, elle aurait pu empêcher ces horreurs, et elle ne l’a pas fait. Il est vrai que le monde a si peu connu ce qui se passait ici, le gouvernement turc ayant chassé la presse, ayant donné des sommes énormes à certains journaux, pour ne publier que les dépêches venant de lui. Mais les gouvernements savent toute la vérité par les ambassades et les consulats. Quels châtiments de Dieu ne se préparent-ils pas par de telles ignominies ! [...] Je viens vous appeler à notre secours, pour nous aider à soulager, à empêcher de périr de faim plusieurs milliers de chrétiens échappés aux massacres et réfugiés dans nos montagnes. »

La France, en n’intervenant pas, a gravement manqué à sa mission. Certains bons Français s’en indignaient pourtant, tel Charles Maurras qui rappelait le 27 juin 1913 dans les colonnes de l’Action française l’existence de ce qu’il appelait « notre patrimoine moral sur les rivages de la Syrie. Tel il fut constitué depuis le Xe siècle, tel il dure au XXe, par l’effort continué de nos prêtres, de nos professeurs, de nos négociants, de nos soldats, de nos médecins, de nos magistrats, de nos rois. » Il ajoutait : « Ces peuples fidèles ne connaissent que nous et refusent obstinément tout ce qui ne rend pas le son catholique et français. »

Et le 3 novembre 1914, il déplorait que l’on n’ait pas défendu ce patrimoine par les armes : « Nos missions en Syrie et en Asie Mineure ne sont pas l’effet du simple zèle individuel engagé à ses risques et périls. De puissantes collectivités catholiques françaises y ont implicitement engagé le nom, l’honneur, presque le drapeau de la France. Toute notre histoire les y engageait au surplus. Des miracles d’administration généreuse et prévoyante y ont été faits là-bas, d’incomparables succès y ont été remportés : succès prestigieux qui faisaient pâlir de jalousie haineuse l’effort de Nations plus riches d’or ou d’États mieux armés de fer. Cependant une chose y a manqué depuis une trentaine d’années, l’autorité des armes, la voix et l’appui du canon [...]. Il n’est pas au pouvoir de l’initiative privée, si vive et si noble soit-elle, de remplacer tout à fait la fonction des gouvernements. Le nôtre a été longtemps distrait et absent. Cette distraction, cette absence pourraient bien être la cause directe de la redoutable effusion d’un sang d’autant plus précieux qu’il sera tiré des veines d’amis, de protégés, de clients traditionnels de la France [...]. Des missionnaires le comprenaient. Ils nous l’écrivaient, ils sont venus nous le dire [...]. »

Les événements n’allaient pas tarder, hélas ! à lui donner raison.

IV. LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET SES CONSÉQUENCES

LA SYRIE DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Dès leur entrée en guerre aux côtés des Allemands, les Ottomans chassèrent de l’empire les missionnaires français. Qu’allait-il advenir de leurs fidèles ?

« Pendant la Grande Guerre, la Syrie chrétienne montra réellement un cœur français [...]. Des souscriptions s’organisèrent parmi les Syriens au profit de la Croix-Rouge française. Elles furent l’occasion de manifestations vraiment touchantes d’affection », écrit François Charles-Roux (France et chrétiens d’Orient, p. 280). Plusieurs centaines de Libanais s’engagèrent dans la Légion étrangère. Dans des villages libanais, les enfants se défirent, en faveur de la collecte, du peu qu’ils possédaient : les garçons de pièces de monnaie ; les filles de broches, de bracelets, ou même de leur chevelure ! (ibid., p. 283)

Beaucoup de ces Syriens qui manifestèrent leur affection pour la France, prenant parti pour elle contre les Ottomans, le payèrent de leur vie. Les Maronites subirent une terrible répression, généralement peu connue. Mentionnons la pendaison de deux cheikhs de la famille el-Khazen, qui écrivirent une lettre admirable avant de monter à l’échafaud : « Nous allons bientôt mourir et la consolation qui nous reste, à cette heure suprême, est la satisfaction que nous éprouvons de mourir pour la France ; et mourir pour l’amour d’une telle patrie, c’est être martyr. » Même s’ils n’atteignaient pas une telle hauteur de sentiments, des musulmans communiaient avec eux dans un même amour de la France. Ainsi de l’émir Omar, le fils d’Abd el-Kader, qui fut lui aussi exécuté par les Ottomans. Ceux-ci n’osèrent pas toucher à Mgr Hoyek, le patriarche maronite, de peur de provoquer un soulèvement populaire, ni à Mgr Arida, archevêque maronite de Tripoli. Soupçonné par les Ottomans d’affection envers la France, il leur déclara fièrement : « Si vous rencontrez un Maronite qui vous affirme qu’il n’aime pas la France, c’est de celui-là que vous devez vous méfier, parce que ce sera un menteur. »

Et un membre du clergé maronite confirmait : « Dévoué [à la France], comment ne le serais-je pas ? Je lui dois tout ce que je sais, tout ce que je suis, instruction, prêtrise. Vous autres, Turcs, qu’avez-vous jamais fait pour moi ? » Ce prêtre fut condamné à mort.

Cette persécution est certes sans commune mesure avec celle qu’eurent à subir les Arméniens, puisque les Ottomans massacrèrent 1, 4 million d’entre eux. Mais le mobile de ce véritable génocide était le même : les chrétiens étaient automatiquement regardés comme des amis de la France. « Un écrivain très au courant des affaires du Levant, M. Maurice Pernot, étant allé faire une enquête en Orient aussitôt après l’armistice, assura que les dirigeants Jeunes-Turcs et leurs mentors germaniques s’étaient trouvés d’accord sur l’opportunité de détruire en Turquie l’élément chrétien, pour “ se débarrasser de populations riches, intelligentes, relativement organisées, qu’ils savaient fort attachées à la tradition française et d’autant plus réfractaires à leurs projets ”. » (ibid., p. 284)

Bouthaina Chaabane, prix Nobel de la paix et conseillère politique de Bachar el-Assad, a raconté au chercheur français Frédéric Pichon, dans un entretien qu’elle lui a accordé en 2015, un fait éloquent à ce sujet. Un certain nombre d’Arméniens rescapés du massacre de 1915 réussirent à se réfugier en Syrie, où ils furent accueillis, même par des non-chrétiens. C’est ainsi que dans la région de Lattaquié, un Alaouite nommé Ali Soleiman accueillit des Arméniens chrétiens dans son village. Plus tard, cet Ali ajouta à son nom le suffixe : “ Le Lion ”, qui se dit en syrien : Assad. C’était le grand-père de Bachar el-Assad. L’attitude actuelle du président syrien à l’égard des chrétiens de son pays s’enracine donc dans une tradition familiale.

Du fond du Sahara, le Père de Foucauld écrivait au colonel Laperrine le 6 décembre 1915 : « Quelle barbarie que les massacres d’Arménie : ventes d’esclaves en gros, choix de femmes pour les harems ! Si, après cela, on laisse subsister la Turquie comme État, ce sera une honte pour les Alliés. C’en est déjà une pour les Américains et autres neutres, qui pourraient réprimer ces infamies et qui se croisent les bras. J’avais cru, en entrant dans la vie religieuse, que j’aurais surtout à conseiller la douceur et l’humilité ; avec le temps, je vois que ce qui manque le plus souvent, c’est la dignité et la fierté !

« Je désire ardemment deux choses : que la Turquie cesse d’être un État, qu’elle soit morcelée, divisée entre les États européens, et que l’Allemagne soit mise à merci, perde son unité, n’ait plus les Hohenzollern comme princes, et soit mise hors d’état de nuire. Comme chose secondaire, je désire que nous n’ayons aucune parcelle de la Turquie, de la Terre sainte, ni autre chose. Nous avons assez de notre immense Empire colonial : occupons-nous de le faire progresser, prospérer, de le bien administrer, et ne l’accroissons pas. »

Il faut probablement voir dans cette dernière réflexion le souci angoissé du Père de Foucauld de défendre à tout prix l’avenir de notre colonie d’Afrique du Nord. Pourtant, au moment où il écrivait cela, la Grande-Bretagne avait déjà engagé les premiers pourparlers avec l’émir Hussein, le chérif de La Mecque, de la lignée des Hachémites, en vue du partage de l’Empire ottoman. Celui-ci devait aboutir, après bien des vicissitudes, à placer la Syrie sous la tutelle de la France.

LA SYRIE DEVIENT L’OBJET DE BIEN DES CONVOITISES

Depuis longtemps l’Empire ottoman était un élément central dans la politique européenne. La Première Guerre mondiale offrait enfin à la Grande- Bretagne et à la France l’occasion de le dépecer.

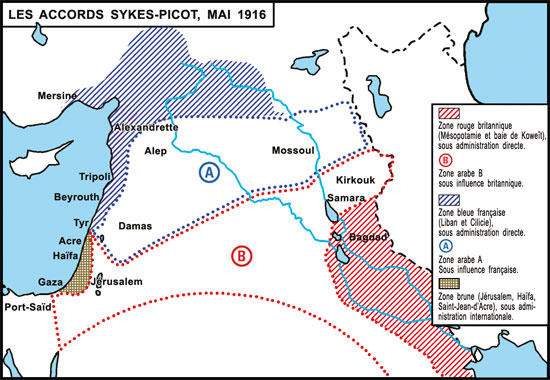

La Grande-Bretagne avait deux objectifs principaux : la protection du canal de Suez, et l’exploitation des pétroles de la Perse mais également de la Mésopotamie (Kirkouk et Mossoul) et du Koweït (cf. carte p. 16). De ce fait, elle voulait étendre son hégémonie sur l’ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Elle décida de le faire par clients interposés. Elle choisit des hommes de rien, et les promut pour en faire ses obligés. C’est ce qu’on appelle la politique arabe britannique.

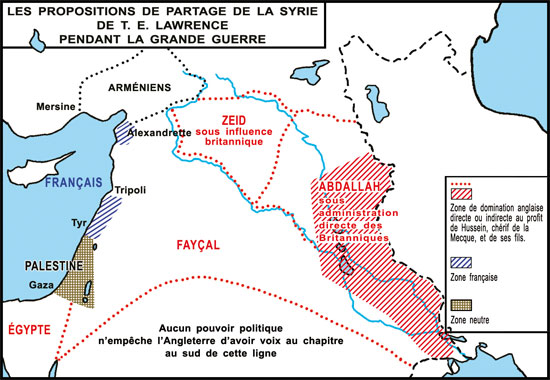

En 1915, la Grande-Bretagne jeta son dévolu sur Hussein et lui promit, en échange de son soulèvement contre l’Empire ottoman, de partager le Moyen-Orient entre trois de ses fils – Fayçal, Zeïd et Abdallah –, selon un projet conçu par Thomas Lawrence, alias Laurence d’Arabie. Les Britanniques prévoyaient d’installer Fayçal dans une vaste zone comprenant la Syrie. Mais il fallait faire accepter ce projet aux Français, qui voulaient maintenir et même étendre leur influence dans la région, notamment au Liban et en Syrie.

En fait, lors des discussions, le négociateur français, François Georges-Picot, se montra assez favorable au projet britannique ! Finalement, en 1916 il signa avec Mark Sykes des accords secrets, les accords Sykes-Picot, par lesquels les deux nations se partagèrent le Moyen-Orient en deux parties séparées par la ligne Sykes-Picot courant d’ouest en est (carte ci-dessous). Chacune de ces parties était subdivisée en une zone d’administration directe et en une zone d’administration indirecte.

Ainsi, la France administrerait directement une longue bande le long du littoral méditerranéen, incluant le Liban, et la partie sud-est de la Turquie. Et elle administrerait indirectement une zone notée A sur les cartes, qui correspondait à peu près à la Syrie actuelle. Tandis que la Grande-Bretagne administrerait directement la partie sud-est de l’Irak actuel, et indirectement une zone B, comprenant la partie ouest et nord de l’Irak actuel et la Jordanie actuelle.

Partage équitable donc. Eh non ! car la Grande-Bretagne prévoyait toujours d’installer Fayçal en Syrie, comme son pion pour contrôler cette zone, pourtant attribuée à la France ! Bien entendu, les Britanniques ne dirent rien de leur projet aux Français !

Cette politique arabe de la Grande-Bretagne allait avoir d’immenses conséquences, toutes néfastes. Elle détermina tous les événements ultérieurs, notamment les embarras incessants que les Français rencontrèrent dans leur zone. D’abord, elle créa chez les Arabes (c’est-à-dire les habitants de la péninsule arabique) le sentiment qu’ils avaient droit à régner sur l’ensemble du Moyen-Orient. Or, ce sentiment ne cessa jamais. D’autre part, lorsque les États-Unis entrèrent dans le jeu moyen-oriental, ils adoptèrent la même politique d’entente avec les Arabes, aussi fanatiques soient-ils.

V. LA SYRIE FRANÇAISE (1918-1946)

LE MANDAT FRANÇAIS SUR LA SYRIE ET LE LIBAN

À la fin de la guerre, les accords Sykes-Picot étaient toujours secrets. L’armée britannique entreprit la reconquête du Proche-Orient avec une participation grandissante de la France. Très souvent les populations locales accueillirent les soldats français avec une grande bienveillance, comme en témoigne Pierre Megnin, jeune télégraphiste au 1er RMMC :

« À notre arrivée dans Naplouse, nous nous étions heurtés à une troupe de soldats turcs bien décidés à se défendre pied à pied. Mais sitôt qu’ils se furent rendu compte que nous étions Français, ils jetèrent les armes en criant : “ Vive la France ! ” Derrière eux se trouvaient des civils, en tête desquels une Sœur de Charité, en costume régulier et cornette, qui s’époumonait à crier : “ Vous êtes Français, soyez les bienvenus ! ” Nous nous sommes redressés, tout fiers de ces cris d’ovation et d’amour pour notre patrie. Cet accueil si chaleureux, nous fit aussitôt oublier fatigues et dangers, et ce fut dans un ordre parfait que nous traversâmes Naplouse [...]. Ainsi, comme à Negotin en Serbie, sur le front d’Orient, deux ans auparavant, vers Brod, je voyais combien la France avait touché de gens par son rayonnement. Cela se vérifia, tant chez les Turcs que parmi les Maronites et tous les autres éléments du Liban [...]. » (Pierre Dufour, La France au Levant, p. 412-413) À Tibériade, la froideur des populations au passage des Britanniques se changea en enthousiasme au passage des Français : « Quand nous sommes passés à notre tour, chevaux nets et bien sagement alignés, l’attitude de la foule changea et ce fut aux cris de “ Vivent les Français ”, sous les applaudissements nourris et les vivats chaleureux, que nous défilâmes. À tel point que les Anglais ne nous firent plus jamais défiler avec eux. Ainsi, quand nous prendrons Damas, dans cette prestigieuse cité, le défilé ne comprendra que des troupes anglaises ou bédouines, le commandement anglais nous laissant prudemment dans les jardins à l’ouest de la ville. » Cela se passait le 30 septembre 1918.

Sans prévenir la France, les Britanniques chassèrent de Damas les émirs Khaled Abd el-Kader et Said al-Jazairi qui avaient formé un gouvernement provisoire favorable à la France, et installèrent Fayçal comme nouvelle autorité politique ! Mise devant le fait accompli, la France aurait pu travailler avec Fayçal, mais à trois conditions : qu’il soit officiellement investi par la France ; qu’il accepte la tutelle temporaire de la France ; enfin, qu’il se contente de sa zone. Or, poussé par les Britanniques, Fayçal manqua à ces trois conditions.

Dès qu’il arriva à Damas, il proclama l’Empire arabe, comprenant la Syrie et le Liban, donc, l’ensemble de la zone française ! À Beyrouth, l’arrogance de ses hommes provoqua un mouvement de panique parmi les chrétiens. À peine délivrés du joug des Ottomans, ils allaient tomber sous le joug, pire encore, des Arabes ! La France réagit à cette illégalité en envoyant sur place des bâtiments de guerre. Les marins français furent accueillis en libérateurs par les habitants de Beyrouth, comme le raconte Dominique Baudis : « “ Les Français sont arrivés ! ” Depuis le lever du jour, les Libanais s’interpellaient d’une fenêtre à l’autre, d’une terrasse à l’autre. Tous ceux qui avaient pu apercevoir la flotte à l’ancre dans la rade de Beyrouth se précipitaient dans la rue en ameutant le quartier. » Le soir du 6 octobre, « la foule accourue sur le port s’était dispersée mais la ville scintillait maintenant d’une multitude de lumières. Chaque famille avait déposé sur le rebord d’une fenêtre une lampe qui brûlait ses dernières gouttes d’huile. Le Père Yammine n’avait pas vu cela depuis des années : “ C’est en votre honneur... C’est en l’honneur de la France. ” » (La passion des chrétiens du Liban, p. 193) Pour apprécier la valeur de ce geste, il faut relire ce que Charles Maurras écrivait dans l’Action française du 27 juin 1913 : « Lors du fameux voyage de l’empereur allemand en Terre sainte, il y eut un fait saisissant qui mérite d’être rappelé. Les Maronites ont coutume d’allumer, pendant la nuit, des veilleuses qui brillent vaguement à chaque fenêtre. Cette nuit-là, qui fut la mémorable nuit de Guillaume II, toutes les veilleuses se trouvèrent éteintes par un commun accord : ces lointains clients de la France, ces peuples avec lesquels nous faisons un commerce d’amitié depuis les Croisades, ne voulurent pas qu’il pût être pensé qu’ils avaient fait un semblant d’illumination au-devant du petit-fils de notre vainqueur [de 1870-1871]. »

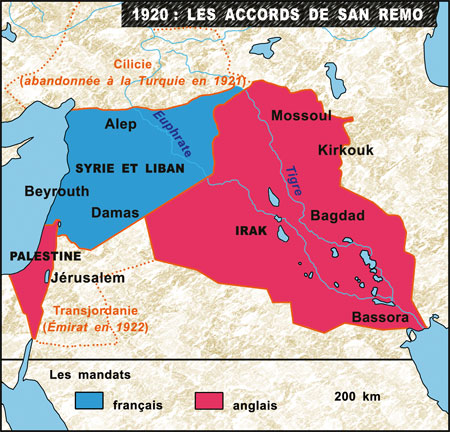

Fayçal n’ayant aucune chance d’instaurer son pouvoir par la force, les Britanniques préférèrent négocier ; en trois temps. Premier temps : le 2 décembre 1918, Llyod George réclama à Clemenceau toute la région de Mossoul, riche en pétrole, ainsi que la Palestine. « L’ignoble Clemenceau », comme l’appelait l’abbé de Nantes, les lui donna ! Cette trahison est attestée par Maurice Hankey, secrétaire du gouvernement britannique, qui nota dans son journal, le 11 décembre 1920 : « Clemenceau et Foch ont traversé [la mer] après l’armistice, et on leur a donné une grande réception militaire et publique. Lloyd George et Clemenceau ont été conduits à l’ambassade de France... Quand ils furent seuls... Clemenceau dit :

« “ Bien. De quoi devons-nous discuter ? ” “ De la Mésopotamie et de la Palestine ”, répondit Lloyd George. “ Dites-moi ce que vous voulez ”, demanda Clemenceau. “ Je veux Mossoul ”, dit Lloyd George. “ Vous l’aurez ”, a dit Clemenceau. “ Rien d’autre ? ” “ Si, je veux aussi Jérusalem ”, a continué Lloyd George. “ Vous l’aurez ”, a dit Clemenceau, “ mais Pichon fera des difficultés pour Mossoul ”.

« Il n’y a absolument aucune trace écrite ou mémorandum fait sur le moment (...). Cependant, en dépit de grandes pressions de la part de ses collègues et de toutes sortes de parties concernées, Clemenceau, qui a toujours été inflexible, ne revint jamais sur sa parole et je suis bien placé pour dire que Lloyd George ne lui en a jamais laissé l’occasion. C’est ainsi que l’histoire est faite. » (Stephen Roskill, Hankey, Man of Secrets, Collins, Londres, vol. II, 1972, p. 28-29, cité par Henry Laurens). Ce fait est également rapporté par Jacques Chastenet dans son Histoire de la troisième république (V. Les années d’illusion, p. 44).

La Syrie fut donc amputée de la région de Mossoul située au nord de l’Irak actuel (cf. carte des accords de San Remo). Cet abandon eut plusieurs conséquences néfastes. D’une part, cette région était peuplée d’une très forte communauté chrétienne issue des missions françaises dominicaines et carmes de Mossoul. En étant retranchés de la zone française, ces chrétiens perdirent la protection de la France. Et de fait, ils furent très vite persécutés, comme en août 1933, lorsque les Kurdes et les soldats de Fayçal massacrèrent les chrétiens assyriens et chaldéens. Nous avons ici un exemple de ces nombreux problèmes d’ordre géopolitique qui enflamment le Proche et le Moyen-Orient, dont beaucoup de spécialistes placent actuellement l’origine dans les accords Sykes-Picot, qu’il suffirait selon eux d’abolir pour obtenir la paix. Cette thèse va étrangement au-devant de la volonté actuelle des États-Unis et de leurs alliés de remodeler les frontières du Moyen-Orient. Or, ce cas précis de la cession de la région de Mossoul nous incline à penser que la cause de ces problèmes ne réside pas dans le partage de 1916 lui-même, mais plutôt dans les modifications qui y ont été apportées après la Grande Guerre.

La deuxième conséquence néfaste pour la France fut bien sûr la perte du contrôle d’une région riche en pétrole. Il faudra attendre la conférence de San Remo (25 avril 1920) pour qu’une concession d’exploitation lui soit accordée. Au sein du consortium chargé d’exploiter ce pétrole, les Français disposeront d’un petit quart des parts. Cette compensation ne remplacera pas la possession complète des territoires pétrolifères de Mossoul prévue dans les accords Sykes-Picot.

Deuxième temps de la négociation : les Britanniques envoyèrent Fayçal à la Conférence de la paix pour présenter des réclamations. Malheureusement pour eux, en ce mois d’avril 1919, Fayçal tomba sur un négociateur tenace, un certain Robert de Caix de Saint-Aymour. Cet homme étonnant, ardent partisan de l’établissement d’un protectorat français en Syrie, comprit que Fayçal était un pion des Britanniques, et il ne céda pas à ses revendications. Si bien que, dans un troisième temps, Llyod George dut s’adresser directement à Clemenceau en mai 1919, pour lui demander « une bande de territoire unissant, à travers la Syrie, Mossoul à la mer Méditerranée » (Jacques Chastenet, op. cit., p. 44). Cette demande surprenante peut-elle s’expliquer autrement que par le projet de construction de l’oléoduc allant des champs pétrolifères du nord de l’Irak jusqu’à Haïfa ? Sur le coup, Clemenceau refusa d’accéder aux demandes du Britannique (Georges Suarez, La vie orgueilleuse de Clemenceau, p. 574-576). Mais Llyod George allait revenir à la charge !

Sur les entrefaites, les Libanais se rendirent à la conférence de la paix et obtinrent de Clemenceau la création du Grand Liban, incluant la plaine de la Bekaa. Cette plaine fertile était en effet indispensable à leur survie. Dix jours après, les Britanniques réclamèrent cette même plaine de la Bekaa pour Fayçal et demandèrent de repousser la frontière de leur zone plus au nord, jusqu’à Tyr (cf. Philippe Gouraud, Le général Henri Gouraud en Syrie et au Liban, p. 39). Clemenceau confia la négociation avec Fayçal à Louis Massignon. Ce faux disciple du Père de Foucauld (cf. frère Bruno de Jésus-Marie, Charles de Foucauld, p. 273-274), arabophile et même islamophile, entré au service de François Georges Picot pendant la guerre, compère de Lawrence d’Arabie, était tout disposé à contenter Fayçal.

Or, le même jour, un nouveau haut-commissaire au Liban et en Syrie arrivait à Beyrouth. C’était le général Henri Gouraud qui était lui aussi un ami du Père de Foucauld (voir encart).

Gouraud et Massignon avaient une vision diamétralement opposée de ce que la France devait faire en Syrie.

Le général Gouraud arrivait en Syrie avec un esprit de Croisé, qui unit la colonisation et la mission. Il déclarait à son arrivée à Beyrouth, le 21 novembre 1919 : « J’ai éprouvé une profonde émotion en débarquant sur la vieille terre de Syrie, en entendant ces acclamations en l’honneur de la France. Les souvenirs, les traditions, les intérêts qui lient la Syrie à la France sont une si belle et une si ancienne chose ! Dans les temps qui n’ont laissé que des souvenirs chevaleresques chez les fils de ceux qui combattirent alors, cette terre a vu les Croisés. Elle a connu pendant des siècles les commerçants, les marins, les religieux, les savants français. Tous les voyageurs qui l’ont autrefois traversée, parlent de son charme comme de son attachement à la France [...] »

En comparaison, le discours d’accueil de Mgr Giannini, représentant du Saint-Siège pour le Proche-Orient, prononcé deux jours plus tard, se démarquait nettement de l’esprit de Gouraud : « Lorsque autrefois le représentant de la France venait dans ce pays, nous saluions en lui le protecteur attitré des chrétiens, surtout des catholiques opprimés par tant de siècles de domination turque. Aujourd’hui, le cimeterre turc a heureusement disparu pour toujours [sic !] et le représentant de la France vient non seulement pour notre bien à nous, mais pour le bien de tout le pays, sans distinction de race et de religion. »

Ce discours reflétait l’esprit de la nouvelle missiologie que le pape Benoît XV entendait imposer dans la ligne de Léon XIII. Une semaine plus tard, le Pape publiait en effet son encyclique Maximum illud (30 novembre 1919), marquée par la volonté de séparer complètement la mission de la colonisation, comme l’a montré notre frère Scubilion de la Reine des Cieux dans ses études récentes (Il est ressuscité n° 170, de décembre 2016, et n° 171, de janvier 2017). Benoît XV exhortait les missionnaires à pratiquer l’assimilation des missionnaires aux cultures locales plutôt que l’occidentalisation des fidèles, contrairement à ce que l’Église avait pratiqué jusque-là. Et cette nouvelle orientation passait en particulier par le choix de la langue d’enseignement. C’est dans cette nouvelle ligne que se plaçait Louis Massignon, désirant exalter l’identité arabe, la langue arabe, la culture arabe, au point d’imposer, dans l’accord Fayçal- Clemenceau qu’il rédigea lui-même, l’arabe comme langue officielle de la nouvelle Syrie et non le français (cf. Gérard D. Khoury, Robert de Caix et Louis Massignon dans Les mandats français et anglais dans une perspective comparative, ouvrage collectif édité par Nadine Méouchy et Peter Sluglett, p. 172 sq.).

La Syrie était donc là à un tournant : son sort reposait en quelque sorte entre les mains de deux disciples du Père de Foucauld. Heureusement, le vrai disciple s’imposa, tout en rencontrant de nombreux obstacles.

LE HAUT-COMMISSAIRE GOURAUD (1919-1923)

En réclamant la plaine de la Bekaa pour Fayçal, les Britanniques commirent une faute stratégique. Car, l’ayant obtenue de Clemenceau le 6 janvier 1920, Fayçal pensa qu’il pourrait demander sans cesse davantage et que la France lui donnerait tout ce qu’il voudrait. Ainsi, le 7 mars 1920 il proclama l’indépendance de la Grande Syrie, comprenant le Liban et la Palestine ! Ce faisant, il se mettait irrémédiablement dans son tort. Le mois suivant, la conférence de San Remo institutionnalisa le partage du Levant et attribua des mandats de la SDN à la Grande-Bretagne et à la France. Le principe du mandat n’était pas exactement celui du protectorat. Ce concept issu des loges maçonniques stipulait que la Grande-Bretagne et la France devaient conduire les nouveaux pays en formation à l’indépendance (cf. conférence de l’abbé de Nantes, du 19 janvier 1995, “ La Grande Guerre, 10. “ Mauvais armistice et pire paix ”, F 49). Pour l’heure, Fayçal était débouté une nouvelle fois.

Fort du mandat reçu, le général Gouraud tenta patiemment de se concilier Fayçal. Mais celui-ci se montrant intransigeant, Gouraud lui infligea une défaite militaire écrasante en une seule journée de combat. Les troupes françaises entrèrent dans Damas le 25 juillet 1920, acclamées par une bonne part de la population, y compris des rebelles retournés. En revanche, malgré leur défaite, Fayçal et certains de ses partisans n’acceptèrent jamais la décision de San Remo ! Les Britanniques leur ayant promis de régner sur le Moyen-Orient, les Arabes se pensaient fondés à recréer un grand ensemble arabe. N’ayant pu y parvenir en 1920, ils en garderont un constant ressentiment qui durera tout au long du XXe siècle et jusqu’aujourd’hui.

À la conférence de San Remo (avril 1920), une autre décision fut prise, vraiment funeste. Le cardinal Gasparri, secrétaire d’État de Benoît XV, réclama et obtint l’abolition du Protectorat français sur les chrétiens d’Orient. Cette requête de Gasparri constituait le volet proprement politique de la nouvelle missiologie du Vatican. Notre Père, qui était bien sûr en désaccord complet avec cette pensée de Benoît XV, a désapprouvé fortement l’attitude du cardinal Gasparri : « la France a perdu son protectorat catholique sur tous les pays du Levant. Nous étions, nous, les Français, extrêmement amis des rois d’Égypte et nous étions très amis de tout l’Empire ottoman où nous avions des libertés, qu’on appelait les Capitulations, qui remontaient à François Ier, qui nous permettaient d’avoir des écoles, des œuvres religieuses, et qui exerçaient une influence merveilleuse dans tous ces pays-là. La France a perdu son protectorat catholique sur tous les pays du Levant par la faute du cardinal Gasparri. C’est le cardinal Gasparri, qui avait été longtemps en France le diplomate, l’œil de Moscou si j’ose dire, l’œil de Léon XIII, qui précipitait la France dans les bras de la franc-maçonnerie, un homme épouvantable, et qui était devenu conseiller de Pie XI. Quand se sont faits les accords de San Remo, Gasparri a empêché les Français de plaider leur cause, en soutenant que, puisque ce n’était plus l’Empire turc, les Capitulations n’avaient plus d’objet ; il voulait que la France fiche le camp. » (conférence du 16 mars 1995, “ La Grande Guerre, XII. Le traité de Versailles ? Bon pour cent ans de guerre ! 2. La paix bolchevique à l’Est, anglo-musulmane en Orient ” ; et la CRC n° 318, décembre 1995, p. 20).

La fin du protectorat catholique signifiait en effet que la France républicaine était déliée de tout devoir de protection à l’égard des missionnaires et des chrétiens d’Orient. Elle était donc encouragée dans son laïcisme ! Heureusement, dans un premier temps, les effets de cette décision furent limités par le haut-commissaire Gouraud.

Frère d’un prêtre et d’une religieuse, lui-même excellent chrétien (cf. Il est ressuscité n° 166, août 2016, p. 33), le général Gouraud fut avant la Grande Guerre l’un de nos plus grands officiers africains. Ami du bienheureux Charles de Foucauld, il se comporta durant la Grande Guerre en véritable héros. Blessé une première fois sur le front de France, il commanda le Corps expéditionnaire français aux Dardanelles. Blessé par l’explosion d’un obus, l’une de ses jambes fut raccourcie, et son bras droit fut amputé. Dans sa correspondance, le Père de Foucauld note que le général Gouraud lui a écrit de sa main gauche. Ami du Père Lenoir qu’il considérait comme le meilleur soutien de ses soldats, le général Gouraud lui offrit une bannière du Sacré-Cœur, et le décora de la Légion d’honneur sur le front des troupes.

Dans sa proclamation aux Syriens prononcée à Damas en 1920, Gouraud se présenta comme protecteur des chrétiens. Il dut certes tenir compte du cadre républicain dans lequel il évoluait, mais les patriarches libanais ne s’y trompèrent pas. Ainsi, Mgr Abdallah Khouri, patriarche maronite de Tripoli déclara en 1921 : « En vous voyant, les Libanais peuvent sauter dix siècles d’histoire et retrouver ces chevaliers de l’époque... » (Philippe Gouraud, ibid., p. 23) Gouraud s’entendit à merveille avec Mgr Hoyek, le patriarche maronite de Beyrouth, qu’il visita souvent dans sa résidence d’été à Kanobin, sur la route des Cèdres, entente immortalisée par les célèbres photos du général Gouraud, sur lesquelles quatre officiers français côtoient trois ecclésiastiques maronites (cf. Julie d’Andurain, Henri Gouraud, Photographies d’Afrique et d’Orient, 2017).

Et c’est dans cet esprit que le général Gouraud conçut sa politique de colonisation avec son conseiller civil, Robert de Caix.

LE GÉNIE COLONIAL CATHOLIQUE ET FRANÇAIS

Ils se fixèrent comme objectif de juguler l’arrogance musulmane des sunnites dans la zone arabe du mandat. Pour cela, ils imaginèrent de fragmenter cette zone en différentes parties, tout en les unifiant dans une fédération. Dès septembre 1920, ils créèrent les deux États d’Alep au nord et de Damas au sud. Puis deux Territoires autonomes : au nord le djebel Ansarieh ou Alaouite, et au sud le djebel Druze. Enfin, ils créèrent le Grand Liban autonome, comprenant la plaine de la Bekaa, appuyé sur les chrétiens maronites.

Julie d’Andurain, une spécialiste actuelle de la question, explique les ressorts de cette organisation politique des territoires sous mandat français :

« Tournant le dos à une politique arabe de la France promue jusqu’alors par Berthelot, Massignon ou Lyautey qui s’appuyaient généralement sur le groupe religieux majoritaire, Robert de Caix avantage clairement la tendance chrétienne, donnant ainsi satisfaction aux conservateurs catholiques du “ parti colonial ”. Il innove donc en matière de politique arabe française en niant les volontés de regroupement des Arabes et opte pour un système fédéraliste dans lequel il donne un poids prédominant à la minorité chrétienne. » (Julien d’Andurain, Robert de Caix et la question du mandat français au Levant, article publié le 2 janvier 2014 sur le site www. lesclesdumoyenorient. com). Nous ne saurions trop souligner l’importance de ce résumé remarquable, face à l’incompréhension habituelle de l’œuvre du général Gouraud. Loin de l’égalitarisme républicain et des utopies de Lyautey, le général Gouraud et Robert de Caix ont eu le génie de favoriser non pas le groupe majoritaire mais les minorités. Cet esprit correspond tout à fait aux conceptions de l’abbé de Nantes, notre Père, inspirées de celles du bienheureux Charles de Foucauld et non de Lyautey (cf. ses conférences sur l’immigration prononcées en janvier, en février, et en avril 1986).

Face aux sunnites, le général Gouraud voulut favoriser non seulement la petite minorité chrétienne mais aussi la minorité alaouite. Ce peuple ayant une religion quelque peu syncrétiste, il fut persécuté tout au long de son histoire par les musulmans. Au contraire, il s’entendit bien avec la minorité chrétienne. Pourtant, à l’arrivée des Français, une partie des Alaouites refusa de se rallier. Gouraud confia la pacification de cette région au colonel Nieger, un autre ami du Père de Foucauld. Menée dans la grande tradition de l’armée d’Afrique, la pacification fut terminée en à peine trois mois.

Pour recevoir la reddition des chefs alaouites rebelles, le général Gouraud organisa des cérémonies hautement symboliques dans les anciennes forteresses croisées du Markab et de Sayoun. « Les pâtres alaouites et les cavaliers portent encore une déférence particulière à ce chef-d’œuvre des Francs que le vent et le soleil ont à peine effleuré. À leurs yeux, le château du Markab est un symbole : matin et soir, il leur évoque une France lointaine, mais puissante et généreuse dont les soldats sont braves et bons. Il appartenait au général Gouraud de faire ce pèlerinage. Rebelles hier encore, des contingents alaouites étaient descendus de leurs pitons pour voir le héros de la Grande Guerre, l’approcher, lui baiser la main et s’imprégner de son long regard. »

« Plusieurs centaines de chefs sont là. À l’arrivée du général Gouraud, ils se dressent d’un même mouvement et demeurent immobiles, et cette légion d’aigles sauvages fixe ses regards sur les deux yeux si bleus et si bons qui les scrutent [...]. “ Dites à vos parents et à vos amis que ces paroles ont été prononcées du haut de ce chef-d’œuvre de mes aïeux les Francs. ” [...] Le pèlerinage est déjà, dit-on, passé dans la légende alaouite, et les fidèles montagnards alaouites se répètent, en chevauchant, qu’à la façon des grands chevaliers du haut Moyen Âge, Gouraud est venu, au château franc, chez ses soldats, célébrer un culte connu seulement des héros et des martyrs. » (Pierre Lyautey, Chevauchées impériales, p. 89-97)

L’un des secrets du général Gouraud est là : gagner les cœurs. En 1922, le cheikh Saleh lui déclara : « J’ai longtemps cru que mon devoir était de sauver l’indépendance de mon pays que n’ont jamais pu soumettre ni les Turcs ni personne d’autre. Mais je vois que vous respectez nos croyances, vous nous apportez par vos écoles les bienfaits de la civilisation... Vous nous apportez la sécurité et la paix... Devant tant de preuves de ce que vous valez, je reconnais mon erreur. Vous pouvez désormais me compter parmi vos amis. » (Philippe Gouraud, ibid., p. 169)

Cette belle œuvre du général Gouraud fut ensuite heureusement relayée par les missionnaires catholiques. En 1921, l’État alaouite confia aux carmélites apostoliques de Saint-Joseph un orphelinat général à Lattaquié. En 1930, toujours à la demande des autorités françaises, les bénédictins olivétains ouvrirent dans cette même région un centre agricole (Chantal Verdeil, Travailler à la renaissance de l’Orient chrétien. Les missions latines en Syrie (1830-1945). Proche-Orient Chrétien, 2001).

Les fils de saint Ignace, présents dans le djebel Ansarieh au moins depuis les années 1890, y entretenant déjà tout un réseau d’écoles, firent venir des sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie pour les remplacer dans l’éducation et l’instruction des petites filles et des femmes. Ainsi, en 1925, les sœurs ouvrirent une école à Safita ; et c’est à l’appel de ces sœurs de Safita que les jésuites s’installèrent à Tartous pour encourager la conversion des Alaouites qui avaient manifesté un intérêt pour la religion “ chrétienne-jésuite ”.

En 1931, ces missionnaires français eurent la joie de baptiser soixante-deux Alaouites dans le village de Jnaïnet Reslan, et de constituer ainsi une première paroisse. Le 8 décembre 1936, Mgr Rémy Leprêtre vint baptiser deux nouvelles familles (Chantal Verdeil, Une “ révolution sociale dans la montagne ” : la conversion des Alaouites par les jésuites dans les années 1930. B. Heyberger, R. Madinier (dir). L’Islam des marges : mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, XVIe – XXe siècles, ehess, p. 81-105, 2010).

Dans sa volonté de favoriser cette minorité, le général Gouraud lança le développement de cette région dans tous les domaines : infrastructures, équipements de santé, éducation, agriculture, etc. Et il décida de privilégier les minoritaires dans le recrutement de la nouvelle Académie militaire de Homs, ce qui allait permettre aux Alaouites d’entrer dans la nouvelle armée. Hafez el-Assad, le père de Bachar, en fut.

Partout ailleurs en Syrie, Gouraud œuvra pareillement, déployant les innombrables talents d’un très grand colonial, faisant des conquêtes inattendues par sa seule prestance de héros de la Grande Guerre portant dans sa chair les stigmates de son courage, mais aussi par une bonté paternelle vraiment rayonnante. Son œuvre en Syrie mériterait de devenir un cas d’école.

L’ŒUVRE MISSIONNAIRE

Sous la protection d’un si bon chef, les missionnaires français revenus en Syrie dès l’arrivée des troupes françaises, purent développer leurs œuvres. Citons à titre d’exemple les sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition qui reçurent en 1920 la charge de l’hôpital Saint-Louis d’Alep. Celui-ci reste encore aujourd’hui le meilleur hôpital de la ville (cf. Frédéric Pons, Le martyre des chrétiens d’Orient, p. 185 et 188) ; à Damas, l’hôpital fut également placé sous le patronage du grand Roi croisé mais cette fois il fut confié aux Filles de la Charité. Toutefois, l’action des missionnaires ne se limitait pas à des œuvres charitables. Nous l’avons vu pour le pays alaouite, les religieux français voulaient convertir les musulmans au christianisme. Pour y atteindre, outre la prière des religieux et religieuses contemplatifs, les missionnaires comptaient principalement sur l’enseignement. Les maristes fondèrent des écoles à Alep et à Damas, les lazaristes à Damas, les frères des Écoles chrétiennes à Lattaquié, les franciscains à Alep, etc. Sans compter les œuvres équivalentes au Liban. Chose nouvelle, avec le début du Mandat français, les religieuses se lancèrent elles aussi dans les missions (sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition) et dans l’enseignement. Ainsi, à Alep une école de filles, confiée aux Filles de la Charité de Besançon, ouvrit ses portes en 1921.

Chantal Verdeil commente : « À partir de 1925, les autorités françaises soucieuses d’étendre leur influence au-delà des communautés minoritaires encouragent “ l’entreprise de pénétration musulmane ” menée par les institutions missionnaires. À la veille de la [Deuxième] Guerre [mondiale], le collège des frères maristes de Damas compte 95 % d’élèves musulmans. » Malheureusement, cette faveur des autorités françaises eut ses limites.

Reste que l’œuvre multidimensionnelle du général Gouraud nous paraît constituer l’acte de naissance de la nation syrienne. Le mot de nation n’est pas forcément à entendre ici au sens plénier du terme, tel que notre Père l’a défini dans Les 150 points de la Phalange, définition applicable à nos pays d’Europe. Nous voulons simplement souligner que la définition de son territoire et l’organisation politique de la société ont conduit la Syrie à l’existence nationale. La nation syrienne est donc née de la France.

Le général Gouraud le fit comprendre par une métaphore émouvante, lors d’un discours prononcé le 26 janvier 1922 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne : « Il me semble que je pourrais comparer la Syrie à une petite fille qu’aurait eue la France après la guerre alors qu’elle avait déjà de nombreux enfants, si bien qu’elle ne l’a peut-être pas vue venir avec une joie particulière, mais aujourd’hui, voyant que l’enfant est jolie, bien portante, intelligente, pleine d’avenir, elle la prend résolument par la main pour la conduire vers sa destinée. »

Nous avons encore quelques années à parcourir avant d’arriver à 2011. Mais déjà, nous pouvons remarquer que cette nation, ainsi formée, malgré son caractère très composite, et dont on a prédit un peu vite l’éclatement depuis 2011, a gardé son unité pendant six années de combats de haute intensité. Le mérite en revient en grande partie au général Gouraud, même si cette stabilité n’aurait pas été possible sans d’autres facteurs.

Malheureusement, en 1922 la République réduisit tellement les moyens alloués à la Syrie que le général Gouraud estima ne plus être en mesure de remplir sa mission. Il démissionna.

LE MANDAT FRANÇAIS APRÈS LE GÉNÉRAL GOURAUD (1923-1946)

La période 1923-1940 est nettement moins glorieuse. Elle est marquée par les contorsions républicaines pour conduire la Syrie à la démocratie et à l’indépendance, selon le mandat reçu de la SDN. C’est triste.

En avril 1923, le général Gouraud fut remplacé par le général Weygand, qui se montra franchement favorable aux missionnaires. Jugé trop clérical, il fut remplacé en janvier 1925 par le général Sarrail.

Les adversaires du mandat français insistent souvent sur la révolte des Druzes à l’été 1925, et sur les bombardements aériens français destinés à la mater, prétendant prouver par là que la France n’avait pas été acceptée en Syrie. En fait, le général Gouraud avait très bien su conquérir l’amitié des Druzes comme celle des Alaouites. Si les montagnards du Hauran se révoltèrent, c’est qu’ils y furent poussés par nos plus fidèles ennemis : les Britanniques (cf. abbé Georges de Nantes, La “ Grande Guerre ” (1914-1918) XII. Le traité de Versailles ? Bon pour cent ans de guerre ! 2. La paix bolchevique à l’Est, anglo-musulmane en Orient. Conférence du 16 mars 1995, F 51). En son temps Gouraud s’était contenté de menacer les rebelles. Le franc-maçon Sarrail ordonna les bombardements aériens. Il fut rappelé à Paris.

Ce fâcheux épisode ne doit pas masquer l’immense œuvre civilisatrice réalisée par notre pays en Syrie durant cette période. Modernisation et aménagement des villes ; électrification et alimentation en eau ; construction d’infrastructures de transport et de communication ; aménagements des ports ; développement de l’hygiène ; aides à l’agriculture et à l’industrie ; développement des écoles ; restauration du patrimoine archéologique, etc.

Les Britanniques en furent eux-mêmes admiratifs. Le 30 avril 1921 par exemple, sir Herbert Samuel, homologue du général Gouraud pour les pays sous mandat britannique, déclarait lors de l’inauguration de la foire de Beyrouth : « Vous avez bien de la chance d’occuper une région suffisamment pacifiée pour qu’on puisse y organiser une manifestation économique aussi importante que l’Exposition de Beyrouth. Ce n’est pas ici en Palestine [sous administration britannique] que l’on pourrait encore songer à former un tel projet. Nous vivons dans une alerte perpétuelle qui paralyse les affaires et ne nous laisserait pas le loisir de convoquer des industriels et des commerçants à une exposition. À cet égard nous vous envions. » (Philippe Gouraud, ibid., p. 125)

La France donnait donc l’impression de s’être installée pour longtemps.

LA SYRIE ET LE LIBAN DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Ces événements qui nous tiennent à cœur ont été racontés et expliqués par notre frère Thomas de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans ses études sur le maréchal Pétain (Il est ressuscité n° 36, juillet 2005, p. 16).

Retenons simplement qu’en juin 1941, de Gaulle demanda aux Britanniques de l’aider à attaquer les soldats français de Syrie, commandés par le général Dentz. Les 85 000 Britanniques l’emportèrent rapidement sur les 35 000 soldats du Maréchal. Quel spectacle pour les Syriens que cette lutte fratricide ! Au nom de De Gaulle, Catroux décréta l’indépendance de la Syrie et du Liban. Pourtant, cet homme ne représentant que lui-même, la France aurait pu rester encore en Syrie. Malheureusement les dernières troupes françaises partirent en 1946.

BILAN DU MANDAT FRANÇAIS

Du point de vue de l’œuvre civilisatrice, le bilan est largement positif. On aurait aimé l’évoquer plus longuement. Disons que cette œuvre est tout à fait comparable à celle réalisée en Algérie française. Une seule anecdote dira au lecteur occidental peu au fait de ce lointain Levant, combien durable est l’empreinte laissée par la France. Nous la devons à Alain Chouet, qui termina sa carrière à la DGSE comme chef du service de renseignement de sécurité. En 1966, encore étudiant aux Langues orientales, il entreprit un voyage au Moyen-Orient. « Dans le désert, du côté de Palmyre, un Bédouin, stupéfait et ravi que nous baragouinions quelques mots d’arabe, nous reconnut comme étant des “ Bani Gourô ” (enfants de Gouraud). Il ne savait pas où était la France mais se souvenait fort bien des expéditions militaires du général Henri Gouraud [...]. À ses yeux, il fallait que nous soyons de sa tribu puisque nous parlions la même langue que lui. » (Au cœur des services spéciaux, p. 13) Et Alain Chouet rapporte plusieurs anecdotes prouvant l’attachement des Syriens à la France.

Du point de vue spirituel, peut-on dire que la prophétie de sainte Marie de Jésus Crucifié désignait cette période du mandat français au vingtième siècle ? Il est vrai que « la France a gouverné la Syrie », et que « la Syrie a appartenu à la France ». Mais c’était sous le régime du mandat de la SDN, donc on ne peut pas dire que la France ait été « Reine ». Il ne semble pas non plus qu’elle ait été « unie de trois royaumes ensemble ». Enfin, on n’a pas vu ces trois royaumes « déposer leurs épées dans la chapelle de Bethléem en chantant le Te Deum ». On reste donc un peu dans l’hésitation. Cette prophétie pourrait peut-être concerner des événements à venir... Retenons en tous cas que Dieu avait un dessein particulier sur la France à l’égard de la Syrie.

Alors, la France a-t-elle correspondu à ce dessein de Dieu ? La réponse doit être modulée. Certains Français ont contrecarré le dessein de Dieu : ce sont les francs-maçons et de Gaulle. D’autres Français, dans le cadre de la République et du mandat de la SDN, sont entrés dans le dessein de Dieu, peut-être même sans le savoir. Ils ont rencontré des obstacles, parfois de là où ils ne les auraient pas attendus, c’est-à-dire de l’Église dans sa hiérarchie. Que les fonctionnaires français aient fait preuve de laïcisme républicain n’est pas surprenant. Mais que des consignes prônant cette même séparation entre mission et colonisation soient venues du Vatican, voilà l’étonnant !

Cette volonté du Pape de ne plus travailler de concert avec le pouvoir politique apparaît de façon symbolique dans l’attitude de Pie XI à l’égard du général Gouraud lorsque celui-ci, de passage à Rome en avril 1922, voulut lui parler des intérêts des missions du Levant. Le Pape manifesta une complète indifférence, presque outrageante pour son interlocuteur. Cette attitude était, hélas ! dans la ligne des nouvelles orientations pontificales en matière de missiologie. En 1929, dans son encyclique Divini Illius Magisterii, le pape Pie XI renouvela en effet les funestes consignes de Benoît XV. Jérôme Bocquet, un spécialiste actuel de la question, explique : « Posant qu’incontestablement la mission étrangère a une propension à la culture d’inspiration occidentale, [Pie XI] met en avant “ le danger de l’emprunt et de l’imitation ”. » Le Pape qualifiait donc la francisation de danger. « Dans l’esprit de ce que demandait déjà en 1919 le pape Benoît XV dans l’encyclique Maximum illud, [Pie XI] cherche à rompre avec la vision coloniale de la mission, défendue par les missionnaires français en Syrie jusqu’en 1939. » (Jérôme Bocquet, Francophonie et langue arabe dans la Syrie sous mandat : l’exemple de l’enseignement missionnaire à Damas, dans Les mandats français et anglais dans une perspective comparative, ouvrage collectif édité par Nadine Méouchy et Peter Sluglett, p. 313.)

En présence d’une telle situation, l’attitude des missionnaires français semble avoir été, durant la majeure partie du mandat français, tout à fait admirable. Ils durent composer avec les différents tenants de la séparation entre mission et colonisation. Il semble notamment que les missionnaires ne se soient pas empressés d’appliquer les nouvelles consignes de Rome. Jérôme Bocquet parle même des « réticences des grands ordres missionnaires latins à appliquer les directives du Saint-Siège depuis Léon XIII [aggravées par Benoît XV et Pie XI] sur l’orientation de l’Église missionnaire, et à rompre ainsi avec la politique coloniale métropolitaine » (ibid. p. 308) Pour nos missionnaires, il s’agissait en particulier de savoir s’ils devaient enseigner en français ou en arabe. Jérôme Bocquet montre que les maristes, les salésiens, et les lazaristes demeurèrent irréductiblement attachés à l’enseignement en français.

Ainsi, le 28 août 1947, M. de Serres, ambassadeur de France à Damas, déclarait en remettant la croix de chevalier de la Légion d’honneur au Père Henri Artis, lazariste à Damas : « Jeanne d’Arc disait : “ Dieu premier servi. ” Mais cette grande patriote a toujours lié ses devoirs de croyance et ses obligations de Française. C’est également ce qu’ont su faire au Levant nos ordres religieux enseignants, en particulier celui des lazaristes. La popularité que vous avez conquise, dont nous avons tous pu constater les manifestations, et aussi tirer profit, montre que vous avez su allier heureusement vos devoirs religieux et votre patriotisme. En s’associant, par l’attribution de notre ordre national, à cet anniversaire, le gouvernement de la République a voulu marquer combien il avait hautement apprécié votre conduite et votre contribution à la propagation du français. »

Malheureusement, ce discours était prononcé au moment où prenait fin cette belle œuvre. En avril 1941, lors des Semaines sociales de Beyrouth tenues à l’Université Saint-Joseph, le délégué apostolique représentant le Saint-Siège avait fait pression sur les missionnaires en rappelant les directives de Pie XI. Les lazaristes, attachés jusque-là à l’enseignement en français, avaient décidé d’évoluer vers l’inculturation.

Cette évolution concourra logiquement à la marche vers l’indépendance, si funeste pour la Syrie et le Liban. Six ans plus tard, la hiérarchie catholique de Syrie n’hésitait pas à proclamer : « Nos enfants élevés dans nos écoles sont aujourd’hui ceux qui élèvent le drapeau de la liberté et qui sont à la tête du mouvement d’opposition aux Français. Les plus imbus de la culture française parmi eux sont les plus actifs et les plus dynamiques dans le champ du nationalisme. » (Lettre de protestation des archevêques catholiques du 15 octobre 1945. Crise des écoles en Syrie en 1945-1946, Damas 1946 p. 9) Hélas ! il eût mieux valu pour la Syrie que le clergé catholique conservât le bon esprit affiché par les missionnaires durant la majeure partie du mandat.

CONCLUSION PROVISOIRE

Concluons en résumant les acquis de cette première étude. La Syrie fait incontestablement l’objet d’un dessein de Dieu. Évangélisée dès le premier siècle, elle est avec ses voisins l’un des plus anciens pays chrétiens du monde. Tard venu, l’islam apparaît comme un parasite que la France a reçu mission de combattre, ce qu’elle fit au long de son histoire avec plus ou moins de fidélité, d’abord par les Croisades, ensuite par ses missionnaires qui pâtirent longtemps de l’attentisme de leur mère patrie. En prenant du recul, le mandat français sur la Syrie apparaît d’une importance inestimable.

D’abord parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, la France a renoué de fait avec sa mission de Croisade. Même si cet esprit n’était évidemment pas celui de la République française, la force militaire et l’intelligence politique déployées par nos meilleurs officiers ont bloqué l’arrogance musulmane, permettant aux nombreux religieux et religieuses français de mener leur œuvre de civilisation et même d’évangélisation avec une latitude qu’ils n’avaient pour ainsi dire jamais connue. Est-ce à dire que la République française fut irréprochable ? Certes non : elle mit autant d’obstacles qu’elle put à l’œuvre des missionnaires. Mais elle dut aussi les laisser faire, car l’œuvre d’enseignement en français servait ses intérêts.

La deuxième caractéristique de ce mandat est d’avoir engendré la Syrie à l’existence nationale. La France a réussi le tour de force d’unir en un tout cohérent des populations ethniquement et religieusement très différentes. Reste que ce corps social et politique a reçu dans son patrimoine génétique du bon et du moins bon, héritage qui fera toute l’équivoque de la période suivante, celle de l’indépendance. (À suivre.)

frère Jean-Duns de Sainte-Anne

Il est ressuscité n° 181, novembre 2017, p. 16-32