Il est ressuscité !

N° 226 – Novembre 2021

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

CAMP NOTRE-DAME DE FATIMA 2021

Géopolitique et orthodromie catholique

Deuxième conférence :

Le concert des nations chrétiennes

(496-1517)

L’ÉTUDE du dessein de Dieu dans l’histoire ou “ orthodromie ” « nous tire des contraintes de la géographie et de l’histoire jusqu’aux élévations de la Révélation divine » (session de Pentecôte 1991). C’est ainsi que, à la recherche de la force axiale et du fil directeur de l’histoire universelle, comme des fondements, beautés, vertus, raisons, de notre civilisation, notre Père et frère Bruno nous ont conduits dans un premier chapitre, de Jérusalem et d’Athènes jusqu’à Rome (cf. Il est ressuscité n° 225, octobre 2021, p. 22-33), récoltant dans leur course un triple héritage, incomparable : « La Grèce antique nous a donné le sens de la vérité, la connaissance qui entraîne l’amour et dirige la droite action, socle de la foi. Rome nous a légué le sens de l’ordre, condition du bien commun social. Jérusalem, elle, ne nous a laissé ni vérité métaphysique ni loi politique, mais son fruit de Vie, c’est quelqu’Un : le Christ Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. »

Dans les années 410-420, au moment où l’Empire romain chancelait sous les coups des barbares, saint Augustin entreprit la rédaction de son œuvre monumentale : “ La Cité de Dieu ”, pour montrer que l’Église romaine était appelée à en prendre la succession. L’évêque d’Hippone formulait, le premier et avec quel génie ! les principes d’une théologie vivante et d’une politique chrétienne en lien avec l’histoire : « Deux amours ont bâti deux cités, l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, et l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu. » La famille en était la cellule de base, et la patrie l’extension de ces communautés initiales, dans un faisceau de fidélités et de services réciproques. Avec une préscience étonnante, le “ Père de l’Occident ”, qui n’avait sous les yeux que l’Imperium, avait deviné la formation des futures patries ou nations. Quand il mourut dans Hippone assiégée par les Vandales (430), Geneviève de Nanterre près de Lutèce avait huit ans...

Il nous faut donc envisager maintenant, sous l’angle géopolitique de la divine orthodromie, les mille ans de Chrétienté qui, en Europe, suivirent la chute de Rome. La nouveauté marquante fut la formation et le développement des nations, inscrites dans la géographie même du continent, en premier lieu de la plus belle qui soit sous le ciel : « France la Sainte, doulce France », comme leur concertation mutuelle, « chef-d’œuvre rare, incomparable, de l’Église dans le champ du temporel » (point 55 de la Phalange).

LES INVASIONS BARBARES

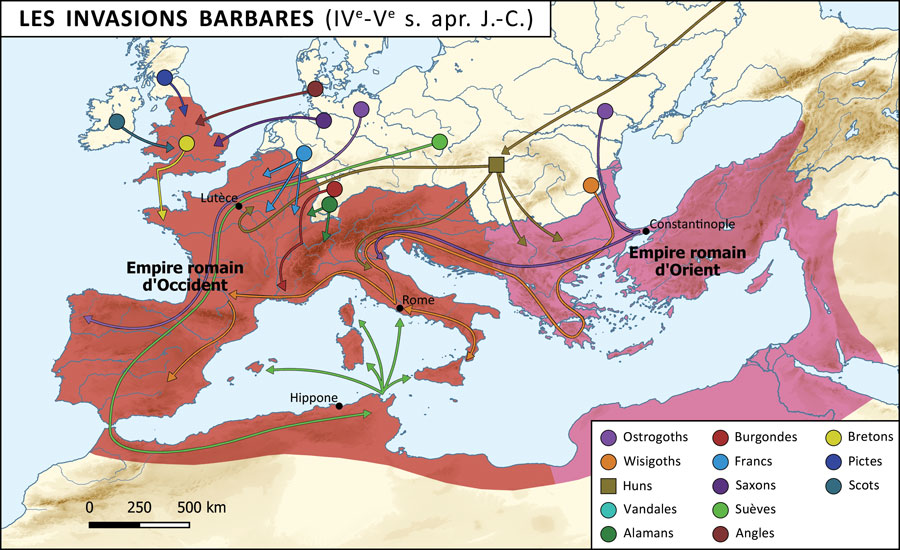

Le cinquième siècle fut celui des grandes invasions, avec à l’est la poussée des peuples asiatiques entraînant la migration vers l’ouest des peuples germaniques par la grande plaine glacière, qui, née en Russie, borde l’Europe du Nord et vient mourir dans la Flandre française, et qui restera toujours une aire de peuplement instable (cf. infra, carte p. 16).

Le 31 décembre 406, les Vandales, les Suèves et les Alains passèrent le Rhin dans la région de Mayence, déferlèrent sur la Gaule, avant de passer en Espagne puis en Afrique du Nord. Villes ruinées, campagnes dévastées, routes coupées et abandonnées : l’insécurité était partout. Les Wisigoths, eux, longèrent les côtes du sud de l’Europe pour aller s’installer en Espagne, tandis que les Burgondes et les Alamans se taillaient de vastes territoires dans les régions du Rhin et du Rhône, que les Saxons et les Angles débarquaient sur les côtes orientales des îles britanniques, et que les Francs, installés de longue date sur la rive droite du Rhin, profitaient de la désorganisation générale pour s’étendre dans le nord de la Gaule.

Il y eut aussi les Huns, déferlant de la lointaine Mongolie et qui, sous la conduite de leur terrible chef Attila, passèrent le Danube au milieu du siècle, semant la désolation et l’effroi sur leur passage. Ils se firent refouler en Gaule, où l’on vit comme un signe annonciateur d’une alliance féconde : les Francs de Mérovée s’alliant aux Gallo-romains contre les Huns, sous la conduite du général Aétius.

Pour le quinzième centenaire de la miraculeuse délivrance de Paris par sainte Geneviève (451-1951), Amicus rappelait que ce siècle de Chrétienté naissante « pratiqua avec candeur la primauté du politique et du moyen militaire qu’il commande » ; la foi agissante de l’ange tutélaire de Paris, la diplomatie de saint Aignan, évêque d’Orléans, et le courage de saint Léon le Grand à Rome devant le barbare Attila ont eu leur divine récompense, tandis que la Chrétienté d’Afrique était ruinée pour avoir laissé pénétrer chez elle les Vandales ariens (12 janvier 1951).

Ces migrations massives introduisirent dans l’Empire romain déliquescent des groupes de barbares, que tout séparait des populations autochtones fortement romanisées et déjà en partie christianisées. Mais « au milieu des malheurs et des dévastations, nos peuples ne bronchèrent pas dans leur foi, écrit notre Père. Nous sommes d’un tronc vigoureux, gallo-romains et catholiques. En présence de l’ennemi, l’Église des temps barbares se respectait. » Et quand l’Empire s’effondra, ce fut elle, l’Église, qui lui succéda, portant en elle-même une image des institutions et de l’ordre romains, et surtout une grâce qui animait son zèle et allait vivifier de proche en proche tout le corps social. Nous en avons de beaux représentants dans nos évêques de Gaule, véritables défenseurs de la cité : saint Loup à Troyes et saint Aignan à Orléans, et surtout, à la fin du siècle, saint Remi de Reims et saint Avit de Vienne.

LA NAISSANCE DE LA FRANCE

C’est le saint “ complot ” de ces deux évêques, faisant choix du jeune chef franc Clovis, encore païen et indemne de toute hérésie arienne, et le mariant à la princesse catholique Clotilde, qui provoqua un événement géopolitique majeur, perçu comme tel par ses principaux acteurs : la conversion de Clovis et son baptême dans la foi de Nicée à Reims, à la Noël 496 ou 498. « Votre foi est notre victoire, lui écrivait plein d’enthousiasme Avit de Vienne. Voici une nouvelle lumière qui s’élève dans la personne d’un ancien roi de notre Occident. Et certes ce n’est pas sans mystère qu’elle a commencé à luire le jour de la naissance du Rédempteur. »

C’était en vérité une avancée prodigieuse du royaume de Dieu, marquée par une alliance prometteuse d’une haute civilisation et répondant parfaitement au plan de Dieu. « À Reims, écrit notre Père, le premier roi de l’histoire à recevoir le baptême et l’onction de l’Église recevait de celle-ci en héritage la nation gallo-romaine toute constituée. » En retour, « l’Église gallo-romaine choisit de ranger son immense domaine spirituel et matériel sous l’autorité de Clovis, favorisant ses entreprises guerrières ». Après avoir défait Syagrius à Soissons en 486 (infra, carte, p. 18), Clovis se retourna à l’est contre les Alamans, les vainquit à Tolbiac en 496 avec le secours du “ Dieu de Clotilde ”, avant de mettre au pas les Burgondes et de conquérir au sud le royaume des Wisigoths en battant leur roi Alaric II à Vouillé en 507. « Nous vainquons toutes les fois que vous combattez », lui avait écrit saint Avit. À sa mort quatre ans plus tard, Clovis se retrouvait maître d’un territoire qui recouvrait les frontières de l’ancienne Gaule romaine, que César avait conquise en un tour de main, mise à part une large bande côtière le long de la Méditerranée, et presque entièrement converti au Christ et soumis à l’Église.

Ce ne serait rien si le règne de Clovis, nouveau David, n’avait réuni en lui-même ce que notre Père appelle dans sa Politique totale les trois légitimités du pouvoir : la première est capitale, c’est la force, condition sine qua non de tout ordre politique. Clovis fut un conquérant victorieux. La deuxième est tout aussi importante : il a su respecter les peuples conquis, s’en faire aimer, et l’assimilation a été réussie, grâce aux évêques. Enfin, la légitimité mystique : le barbare Clovis est devenu le fils aîné et obéissant de l’Église, mettant son épée au service de la foi catholique contre les hérétiques ariens. Il a été béni « non pour ses belles armées, mais pour leur foi véritable. Plutôt que Syagrius ou le roi des Burgondes, il fut soutenu pour son ardeur de néophyte. Seul un roi fidèle à l’Église de Rome pouvait sauver le monde en restaurant l’ordre primordial. » (Amicus, 8 décembre 1950) Ce fut, avec les évêques gallo-romains, « un accord dans un respect mutuel, une obéissance réciproque, tout inspirés de la Bible, de la sagesse des Pères de l’Église et de la tradition. C’est cela qui est cause de la France. » (Histoire volontaire de sainte et douce France, p. 51)

En avant-garde des nations chrétiennes à venir, – l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, etc. – cette réussite géopolitique est exemplaire. On peut même parler de “ miracle ”. « La France chrétienne se sait l’une de ces nations privilégiées dont la religion est la vraie religion, la seule vraie, et qui se trouvent de ce fait les instruments choisis de Dieu pour la réalisation de ses desseins de miséricorde dans le monde. Sa politique en revêt une importance sacrée, une valeur divine. » (La mission catholique de la France, CRC n° 107, juillet 1976, p. 3)

La preuve que les Francs étaient l’objet d’une prédestination, c’est que, des cinq royaumes dits “ germaniques ” qui succédèrent à l’Empire romain d’Occident : Vandales, Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths, Francs, seul ce dernier a subsisté. Les autres royaumes ont succombé, sous la poussée de nouvelles invasions ou à cause de leurs dissensions internes. Le royaume des Francs, lui, était né catholique, enfanté par l’Église, et cette alliance, qui fut parfois orageuse, ne s’est jamais démentie. L’étude des conciles nationaux et régionaux tenus sous les Mérovingiens, « qui construisirent pierre par pierre et moellon par moellon l’édifice religieux, politique, civil de la société française » (A. Lecoy de la Marche, La fondation de la France, du quatrième au sixième siècle, 1893, p. 54), où l’on voit les décisions des conciles devenir édits royaux et les évêques exerçant leur autorité de concert avec les souverains, prouve largement en faveur de ce “ mystère d’élection ”.

DOUCE COLOMBE AU BAPTÊME DE LA FRANCE

« Ce peuple est à part de tous les autres. Son histoire est sainte. Selon le mot décisif que traduit mal celui de “ testament ” calqué sur le latin, c’est une “ alliance ” entre le Christ et lui qui présida à sa fondation, qui commande sa marche, qui explique son singulier destin. Comme d’une nouvelle fille de Dieu, qui a trouvé grâce à ses yeux, comme d’une nouvelle épouse mystique honorée de privilèges éclatants, obligée à une fidélité plus grande. Cette France n’a-t-elle pas en particulière dilection et dévotion la Vierge Marie, Notre-Dame de tous nos pays, incomparable fille, épouse et mère de Dieu, médiatrice de notre sainte destinée ? » (CRC n° 198, mars 1984, p. 3)

Sans remonter aux « origines obscures d’une prédilection certaine », selon l’expression de notre Père dans son étude sur “ la Vierge Marie dans l’Histoire de France ” (Josselin, 1984), ne peut-on pas penser qu’ayant pris très tôt l’habitude de répandre en Gaule ses bienfaits, l’Immaculée Mère de Dieu fut mystérieusement présente sous la forme de la colombe au moment de la fondation de notre monarchie très chrétienne, comme au baptême de son Fils ? Comme le rapporte l’antienne liturgique de l’office de saint Remi : « Le bienheureux Remi sanctifia l’illustre peuple des Francs et son noble roi par l’eau [du baptême] après avoir pris du Ciel un chrême sacré et il les enrichit pleinement du don du Saint-Esprit. Qui par le don d’une grâce singulière apparut sous l’aspect d’une colombe et apporta du ciel le chrême divin au Pontife. » (cf. Le pacte de Reims et la religion royale, Il est ressuscité n° 209, mai 2020)

Dans l’ancienne Alliance, Yahweh Dieu s’était choisi des chefs de famille, tour à tour juges, soldats et rois, pour être ses représentants, les dépositaires de son autorité, et pour préparer la venue de son Fils, le Messie, tandis que des saintes femmes étaient par Lui mises à part, soutenues et conduites, pour figurer la Vierge, Celle qui devait mettre au monde le Sauveur du monde. Il en va de même dans l’histoire de France, “ tribu de Juda de la Nouvelle Alliance ” où, pour illustrer et rappeler « la grâce unique de la colombe mystique », on vit paraître aux côtés de nos rois de saintes femmes qui, chacune à sa façon, manifestèrent par leur vie et leurs vertus Celle qui serait notre Reine, Notre-Dame de France. Rappelons-nous...

L’intrépide Clotilde qui, aux côtés de Clovis encore infidèle, opéra le salut de son mari (cf. 1 Co 7, 14) et celui de son peuple, avant d’être l’inspiratrice avisée et discrète de ses entreprises, « c’est l’Abisag de notre David », disait notre Père ; sainte Bathilde, fille de saints, et qui, après un temps d’esclavage, devint la douce Esther de la dynastie mérovingienne, avec pour conseillers intimes saint Éloi de Noyon et saint Léger d’Autun ; sainte Radegonde, « l’humilité au beau sourire », qui gagna le cœur de ses sujets par sa miséricorde, et dont le Christ fit un des plus beaux diamants de sa couronne ; tant d’autres encore...

CHARLEMAGNE OU LE RÊVE IMPÉRIAL

En s’organisant et s’agrandissant, le royaume franc souffrait cependant d’une faiblesse congénitale : à chaque succession, l’héritage était partagé en autant de parts que le roi comptait d’héritiers, ce qui donnait lieu à d’innombrables intrigues et luttes familiales. Certes, les alliances jouaient et, à la mort d’un des héritiers, le royaume se recomposait. Les quatre régions principales : l’Austrasie, la Neustrie, la Bourgogne et l’Aquitaine, réunifiées sous Clotaire II et Dagobert, dans la première moitié du septième siècle, gardèrent leur unité primordiale, grâce à l’Église et à la multiplication des monastères. Encore une fois, cela fait contraste avec l’échec politique des Wisigoths d’Espagne et des Burgondes, pourtant plus romanisés et convertis à la foi catholique, avec aussi l’émiettement des îles britanniques, évangélisées par saint Augustin de Cantorbéry, où les natifs, Bretons et Celtes d’Irlande, ne se mélangèrent pas avec les Angles et les Saxons venus des côtes de la mer du Nord et du Jutland.

Au huitième siècle, la situation se tendit à nouveau. Tandis que la papauté, héritière de Rome, était mal prise au nord par la conquête brutale des Lombards, au sud par Byzance qui tentait de regagner son influence perdue, tandis que l’Afrique du Nord tombait comme un fruit mûr sous la puissance musulmane, en dépit de la résistance des Berbères, que l’Espagne wisigothique devenait à son tour la proie de l’islam, en Gaule franque ou, comme on disait alors, en “ Francie ”, les derniers descendants de Clovis, auxquels il manquait la force, durent céder le pouvoir à leurs maires du palais Pépin II de Herstal et Charles Martel qui, s’appuyant sur un puissant réseau de fidélités, s’imposèrent par leurs services rendus : entre autres la victoire sur les “ Arabes ” à Poitiers en 732, et le soutien efficace, militaire et administratif, apporté aux missions de l’apôtre de l’Allemagne, saint Boniface.

Au huitième siècle, la situation se tendit à nouveau. Tandis que la papauté, héritière de Rome, était mal prise au nord par la conquête brutale des Lombards, au sud par Byzance qui tentait de regagner son influence perdue, tandis que l’Afrique du Nord tombait comme un fruit mûr sous la puissance musulmane, en dépit de la résistance des Berbères, que l’Espagne wisigothique devenait à son tour la proie de l’islam, en Gaule franque ou, comme on disait alors, en “ Francie ”, les derniers descendants de Clovis, auxquels il manquait la force, durent céder le pouvoir à leurs maires du palais Pépin II de Herstal et Charles Martel qui, s’appuyant sur un puissant réseau de fidélités, s’imposèrent par leurs services rendus : entre autres la victoire sur les “ Arabes ” à Poitiers en 732, et le soutien efficace, militaire et administratif, apporté aux missions de l’apôtre de l’Allemagne, saint Boniface.

L’Église qui avait soutenu à bout de bras la légitimité des Mérovingiens, allait-elle reconnaître cette nouvelle dynastie ? Oui, et bien lui en prit, puisque c’est à ce moment-là que se noua un lien particulier entre la papauté et la France. Déjà, en 739, le pape Zacharie avait fait appel à celui qu’il appelait son “ fils ”, Charles Martel, contre les Lombards ; quinze ans plus tard, en 754, le pape Étienne II vint lui-même supplier avec larmes le roi des Francs de « prendre en main la cause de saint Pierre », et comme Pépin le Bref en prenait l’engagement solennel, il le sacra à Saint-Denis, et avec lui ses deux fils, Carloman et Charles. Au terme de deux expéditions militaires en Italie centrale pour en chasser l’envahisseur lombard, Pépin fit don au Pape des territoires de Rome, Pérouse et Ravenne, car il était « convenable que le Pape, juge de tous, ne soit le sujet de personne ».

Son second fils, devenu Charles le Grand, mérite bien son nom par son génie politique et militaire, législatif et religieux. Il fut couronné empereur à Rome à la Noël 800 par le pape Léon III venu auparavant implorer sa protection. Lecteur assidu de saint Augustin, Charlemagne assumait un empire dont il savait bien le caractère précaire, mais qui s’inscrivait dans un processus de défense de la papauté et d’expansion missionnaire de la Chrétienté vers les peuples slaves, baltes et scandinaves. Sa sainte sœur, l’abbesse Isberghe, le soutenait de ses prières ardentes. Et l’on crut alors que le royaume de Dieu était instauré sur la terre, avec un pouvoir universel au spirituel, le Pape, et un pouvoir universel en politique, l’Empereur. C’était une sorte de nouvel Empire romain, qui cette fois serait un “ Saint Empire ”.

Les rois francs pratiquant une politique de conquêtes et d’annexions au gré des circonstances, l’Occident chrétien s’unifia alors d’une manière spectaculaire, providentielle (supra, p. 18). L’Aquitaine fut définitivement incorporée à l’État franc, jusqu’au-delà des Pyrénées, où se constitua une “ marche d’Espagne ” ; l’empereur tenta de faire la même chose avec l’Armorique, mais les Bretons coriaces resteront longtemps encore jaloux de leur autonomie ; il annexa également le royaume des Lombards et confirma l’indépendance des États pontificaux ou “ patrimoine de saint Pierre ” ; en Germanie, il fit d’immenses efforts pour venir à bout des Saxons et des Frisons ; plus au sud, il ramena le duché de Bavière sous l’autorité franque, tandis que des “ marches ” étaient créées à l’est pour faire tampon : celle de Brandebourg sur l’Elbe, celle de Carinthie et de Pannonie sur le Danube. L’Europe chrétienne du Moyen Âge allait coïncider, pour beaucoup, avec l’empire de Charlemagne.

Déjà porteur de l’étendard du Christ, l’empereur reçut du calife de Bagdad les clés du Saint Sépulcre et devint dès lors protecteur de tous les chrétiens se rendant ou résidant dans les Lieux saints. On parle à juste titre de geste divine : “ Gesta Dei per Francos ”. C’était à la fois prodigieux et... démesuré, car le règne de Dieu doit avancer selon un autre mode que l’impérial, comme la suite le montra.

LE RÊVE BRISÉ

Louis II le Pieux continua l’œuvre de son père, tandis que la Renaissance carolingienne brillait de tous ses feux, mais l’institution impériale était fragile, même dans les esprits, partagés entre “ unitaires ” et “ séparatistes ”. La division entre coutumes gallo-romaines et coutumes germaniques subsistait, à peine masquée par les superstructures impériales (surtout en Austrasie). Et puis les mêmes causes produisant les mêmes effets : divisions au moment de la succession, perte d’unité et donc de force face aux coups de boutoir de nouvelles invasions, au nord, celles des Norvégiens et des Danois, appelés “ Normands ”, les Magyars à l’est et, au sud, un monde musulman de nouveau menaçant. D’offensif, le maintien de l’Empire devint défensif. Son partage, résolu au traité de Verdun en 843 après plusieurs luttes fratricides (supra, p. 18), a conditionné toute l’histoire de l’Europe jusqu’à nos temps modernes, s’inscrivant « en champs de batailles et en champs de ruines pour d’éternelles discordes ».

Le diacre Florus de Lyon s’en lamentait : « Pleurez, race des Francs, car l’Empire gît à présent dans la poussière. Déchue maintenant, cette grande puissance a perdu à la fois son éclat et le nom de son empire. L’empire naguère si bien uni est divisé en trois lots... Le bien général est annulé, chacun s’occupe de ses intérêts, on songe à tout, Dieu seul est oublié. » Mais pour notre Père, ce morcellement du pouvoir politique qui allait conduire à la constitution de nations était somme toute providentiel, donnant congé à la chimère d’un “ Saint Empire romain ”, qu’il soit germanique, romano-byzantin ou autre. Il n’y aurait plus de pouvoir politique universel, sinon peut-être au temps de l’Antéchrist.

À l’est, la Francia orientalis (Saxe et Bavière) revint à Louis le Germanique ; à l’ouest, Charles le Chauve hérita de la partie correspondant à l’ancien royaume de Clovis, la Francia occidentalis ; entre les deux, Lothaire se fit attribuer un territoire qui n’avait aucune unité en soi, tout en longueur, de la Frise à la Toscane en passant par la Lorraine, la Bourgogne et la Provence... Mais comme la Germanie n’avait pas de frontières naturelles avec la Lotharingie, elle aura tendance à s’étendre vers l’ouest et le fit effectivement dès le dixième siècle ; d’autre part, ce qui deviendra la France devra, pour se protéger de cette poussée germanique, s’étendre vers l’est, jusqu’à la garde du Rhin. De là, une continuelle pomme de discorde entre les deux nations, constante géopolitique de l’histoire européenne.

Deuxième conséquence : cette division favorisa l’anarchie féodale. Sous Charlemagne, la pyramide féodale était unifiée par le haut, l’empereur déléguait ses pouvoirs aux ducs, aux comtes, tandis que ses missi Dominici maintenaient l’unité et l’ordre de l’Empire, grande cité chrétienne bâtie sur le plan de la “ Cité de Dieu ”. Désormais, au milieu du désarroi général, ce n’étaient plus que de simples liens de protection, contractuels. En dehors du contrat, chacun des “ protecteurs ” restait maître chez soi et travaillait pour soi. D’où l’anarchie qui en résulta. Quand vint le moment de choisir un roi, la puissance pesa plus que la naissance, les services rendus plus que les titres héréditaires. Des chefs “ nationaux ” l’emportèrent sur les descendants de Charlemagne : à l’est les ducs de Saxe, à l’ouest les ducs de France.

L’unité de l’Empire sembla se reformer un temps avec l’avènement de Charles le Gros en 884, mais cela fut de courte durée, car c’était un prince faible et incapable. À ce moment-là, pour restaurer l’unité ainsi que la stabilité de la monarchie très chrétienne des Francs, Hincmar, l’archevêque de Reims, conçut et mit en forme ce que notre Père appelle la “ Religion royale ” ou “ Religion de Reims ”, véritable mystère d’alliance. Le privilège de sacrer le rex Francorum appartenait désormais au seul archevêque de Reims, en souvenir de Clovis, de son baptême et de la colombe apportant le chrême célestiel qui servit à l’onction. Ce privilège conférait aux rois des Francs une prééminence d’honneur sur les autres souverains, même s’il fallut attendre encore un siècle pour qu’elle produisît ses meilleurs fruits.

Dans notre paysage orthodromique, une autre étoile apparaît : « Au plus noir des années d’anarchie et d’invasions normandes, hongroises, sarrasines, le premier événement fondateur, c’est sur le vieux tronc bénédictin, l’institution de l’ordre de Cluny. » Sous la protection exclusive du Saint-Siège et donc soustrait à toute puissance temporelle, le monastère de Cluny fondé en 910 par Bernon en Bourgogne allait connaître une prospérité inouïe et former un maillage serré d’abbayes affiliées à travers l’Europe chrétienne ; « Cluny brille sur la terre comme un autre soleil », écrira bientôt saint Grégoire VII à saint Hugues, quatrième abbé de Cluny.

L’année suivante (911), Rollon et ses Vikings ravageurs, vaincus devant Chartres où avait été arboré le Voile de la Vierge, renouvelaient la geste de Clovis en se convertissant et se voyaient attribuer la Normandie en fief perpétuel, entrant ainsi par la grande porte dans la communauté française.

AU TOURNANT DE L’AN MILLE

Dans la seconde moitié du dixième siècle, “ siècle de fer ” si troublé et confus, l’Europe chrétienne se réorganisa. Du désordre et de l’anarchie féodale, émergèrent peu à peu les nations chrétiennes, les nouvelles s’unissant aux anciennes dans une communauté de destin supérieure (cf. infra, carte).

Commençons par la France où, sur toile de fond féodale, l’Église favorisa une nouvelle fois l’homme fort dévoué au bien commun. L’archevêque de Reims, Adalbéron, en a persuadé les barons : « Donnez-nous pour chef le duc de France recommandable par ses actions, par sa noblesse et par ses troupes, en qui vous trouverez un défenseur. » C’est ainsi que le 3 juillet 987 fut sacré Hugues Capet, qui associa son fils Robert au gouvernement et le fit sacrer à Noël de la même année. Commençait une grande histoire, modestement et sagement mise en œuvre par cette Maison de France, imprégnée de “ religion royale ”.

Quel contraste avec son brillant et tumultueux voisin, qui prétendit relever le titre d’empereur et mener une politique d’hégémonie sur tout l’Occident chrétien ! Une sorte d’Empire romain reconstitué, de plus en plus germanique, de moins en moins latin. En 962, Othon Ier, duc de Saxe et roi élu de Germanie, répondait à l’appel du pape Jean XII, dont les États avaient été envahis par le roi d’Italie. Il vainquit ce dernier, ajoutant sa couronne à celle de Germanie et se fit couronner empereur à Rome. Mais il s’acharna si bien à en renier la fidélité que, dès l’année suivante, Jean XII était déposé et menacé de mort.

Dans les mêmes années, apparurent de jeunes nations sous la houlette de la papauté, tiraillées à l’Est entre Rome et Byzance, plus stables et vigoureuses à l’Ouest. Les Magyars, après avoir semé la terreur par des raids lancés à partir de l’ancienne Pannonie, étaient vaincus en 955 par le duc de Saxe Othon, se convertissaient et se sédentarisaient au centre de la plaine danubienne, c’est le peuple des Hongrois, dont le roi saint Étienne reçut sa couronne du pape Sylvestre II (15 août 1001), avant de la consacrer à la Vierge, la “ Grande Dame ” des Hongrois.

Plus au Nord, sur le plateau formant quadrilatère de Bohême, saint Wenceslas avait créé un royaume chrétien tchèque lui aussi tourné vers Rome et l’Occident. Tandis que le baptême du prince Mieszko à Gniezno en 966, administré selon le rite latin, fondait la Pologne regroupant tous les Slaves du Nord, dans le bassin de la Vistule et de l’Oder. À l’Est, le grand-prince varègue-normand Vladimir était à son tour baptisé en 988 mais selon le rite slave (cyrillo-méthodien) par des prêtres relevant du patriarcat de Constantinople, et créait la principauté de Kiev. Ces monarchies d’Europe centrale et orientale, fondées sur le baptême de leur souverain, à l’imitation du royaume franc, n’avaient néanmoins que des embryons d’États, des souverains élus et des aristocraties farouchement indépendantes.

À l’Ouest de la Chrétienté, l’Espagne entreprenait sa lente reconquista sur le Croissant et sur le califat de Cordoue à partir du petit royaume asturien qui prit le nom de royaume de Léon (infra).

Au tournant du millénaire, un monde était donc en gestation. « Un immense progrès politique s’est accompli sous l’égide de l’Église romaine. Le monde barbare s’est stabilisé, civilisé, romanisé, christianisé. Des royaumes connurent l’ordre et la paix intérieurs ; ils modérèrent leurs querelles à l’appel de l’Église et commencèrent à ressentir l’unité du monde chrétien face aux périls extérieurs. » (Point 55 de la Phalange)

Encore fallait-il définir les conditions de cette unité, dont le Christ est le Chef, Tête de l’Église qui est son Corps mystique, et tout autant de la société temporelle, empires, nations, peuples et villes, qui se sont rangés sous son sceptre pacifique en faisant alliance avec l’Église, ce qu’on appelle la Chrétienté ou grande “ Mesnie de Dieu ”. Notre Père a voulu expliquer un jour dans un sermon d’une manière pédagogique la pensée de Notre-Seigneur voulant instaurer son Royaume sur la terre comme au Ciel :

« Lui qui est la Sagesse divine même, ayant créé les hommes, savait très bien ce qu’il y avait en eux. Il s’est dit : Pour que je règne comme il faut sur tous ces milliards d’hommes, connaissant leur orgueil, leur sottise, leur violence, leurs vices, il va me falloir deux mains, deux pouvoirs parce que, s’il n’y en a qu’un, ce pouvoir unique sera terrifiant, se croira le maître de tout et finalement, si ce pouvoir me trahit, toute l’humanité est perdue. Donc, je vais avoir deux pouvoirs ; je suis Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vais établir des papes et des évêques pour gouverner mon peuple, mon Royaume, au spirituel. Je vais garder les empereurs et les rois au temporel, de telle manière que, avec ces deux pouvoirs, ce soit moi qui règne et moi seul. Je me débrouillerai bien, quand l’un de ces deux pouvoirs s’élèvera trop haut, pour l’abaisser par l’autre. Comme ce sont des hommes, aussi bien les papes et les évêques que les empereurs et les rois, je n’ai pas plus de confiance dans les uns que dans les autres. Donc, je vais diviser pour régner, je vais les user l’un contre l’autre, de telle manière qu’il se produise un certain équilibre et que le bon peuple chrétien n’ait pas trop à en souffrir. » (Fête du Christ-Roi, 26 octobre 1986)

Aux environs de l’an mille, le rêve d’une concertation entre les deux pouvoirs et d’un Empire universel chrétien prit de nouveau corps avec l’élection de Gerbert, ancien archevêque de Reims, qui prit le nom de Sylvestre II et, se réclamant de saint Augustin, se donna comme programme de restaurer l’empire de Constantin au profit de son ami et élève, Othon III, protecteur de Cluny et des saints de son temps (Odilon, Adalbert...). Othon vint résider à Rome, sur l’Aventin, et s’entoura d’une cour de fonctionnaires, où réapparaissaient les noms et les usages du passé romain. Une constitution fut rédigée, qui réglait l’élection des deux souverains, leurs pouvoirs respectifs, le cérémonial dont leurs actes seraient entourés. Mais le rêve ne dura pas, puisque Othon mourut brusquement, à l’âge de vingt-deux ans, sans héritier direct (1002) et que Sylvestre II le suivit bientôt dans la tombe.

Dernier point : les nations qui, lentement, se sont constituées sous le signe de la Croix et la protection de la Vierge Marie, appelée à juste titre leur souveraine à tous, tant elle joua un rôle déterminant dans leur développement (cf. La Dame des Nations dans l’Europe catholique, par l’abbé Joseph Lémann, 1909), si elles bénéficièrent partout de la sereine impulsion des clunisiens, ne sont pas pour autant toutes à mettre sur un plan d’égalité : chacune a son histoire, sa civilisation, partant son rôle dévolu, sa vocation, dans une unité concertante, vivante, dont l’ensemble seul répond au dessein de Dieu.

Comme nous ne pouvons traiter de toutes, contentons-nous d’un parallèle entre la France des Capétiens et ses deux puissants voisins, l’Allemagne et l’Angleterre, dans le cadre de la géopolitique du Moyen Âge. Cela est instructif, et nous permettra de répondre à la fausse opposition que certains historiens modernes dressent entre la Chrétienté et les nations : celles-ci auraient succédé à celle-là, comme deux formes d’identité concurrentes. Sous Saint Louis, on se considérait comme chrétien avant d’être français et on partait à la Croisade ; sous Charles VII, on se considérait comme Français avant d’être chrétien et on faisait la guerre aux Anglais. Dans cette perspective, la Chrétienté serait moribonde avant même Luther, tuée par les identités nationales. Cela nous pose problème, à nous qui voulons être bons Français autant que bons chrétiens !

« HISTOIRE DE DEUX PEUPLES », VOISINS ET POURTANT FRÈRES ENCORE

À la fin du dixième siècle, l’Allemagne entière et le nord de l’Italie étaient déjà terres d’Empire (cf. supra, carte p. 21). En 1032, un des successeurs d’Othon Ier se fit élire roi de Bourgogne ; ce royaume dont la capitale était Arles recouvrait toute la région à l’est du Rhône. L’empereur d’Allemagne était donc roi trois fois : de Germanie, de Bourgogne et d’Italie, jusqu’au Patrimoine de Saint-Pierre, – au sud des États de l’Église, les Normands en mal de conquête se taillèrent un vaste royaume englobant la Sicile ! – mais le couronnement impérial avait lieu lors d’une “ descente ” à Rome. L’histoire du Saint Empire Romain Germanique est complexe dans le détail, mais très simple si l’on veut en dégager la ligne directrice : un effort sans cesse renouvelé des empereurs, qui se prétendaient les “ avoués temporels du Saint-Siège ”, pour imposer leur autorité au Pape et reconstituer l’Empire de Charlemagne. Au final, un échec complet pour construire une monarchie solide dans aucun des trois royaumes.

À la fin du onzième, début douzième siècle, eut lieu une première confrontation entre l’empereur et le Pape, avec pour enjeu la nomination des évêques : ce fut la Querelle des Investitures, qui atteignit son paroxysme à Canossa (1077), mettant aux prises l’énergique et saint Grégoire VII avec Henri IV, qui refusait d’appliquer les décrets de la réforme grégorienne, et qui se termina par un compromis inspiré par saint Yves de Chartres : le concordat de Worms.

Entre 1152 et 1250, se produisit un conflit plus terrible encore, appelé Lutte du Sacerdoce et de l’Empire, qui eut cette fois pour protagonistes du côté impérial la dynastie souabe des Hohenstaufen : l’orgueilleux Frédéric Ier Barberousse, qui dut affronter la ligue lombarde, regroupant les villes italiennes alliées au Pape, et surtout Frédéric II, au milieu du treizième siècle, personnage singulier, plus sicilien qu’allemand, vivant au milieu d’une cour cosmopolite et interreligieuse, et que ses contemporains ont surnommé “ l’Antéchrist ”. D’avoir réuni les possessions de son père (le royaume de Sicile) à la couronne impériale, à laquelle il ajouta la couronne de Jérusalem, lui donna des idées d’hégémonie universelle. Il leur sacrifia tout, pour sa perte (cf. infra, p. 25). S’il avait vaincu, la papauté aurait été vassalisée, le Pape serait devenu une sorte de patriarche de Constantinople. Au contraire, la papauté libérée connut au treizième siècle son apogée. Entre les deux Frédéric, on trouve Othon de Brunswick, excommunié par Innocent III et battu par Philippe Auguste à Bouvines en 1214, Rome et la France étant réunies par un même intérêt contre une Allemagne trop forte.

Précisément, revenons en France pour voir le contraste : le roi de France des premières générations capétiennes était un bien petit seigneur en face du puissant Empereur romain de nation germanique ; il n’exerçait de pouvoir direct que sur un tout petit domaine, – entre Paris et Orléans avec la région de Senlis –, qui s’agrandit peu à peu par alliances et mariages. Mais il y avait dans le capétien une rencontre merveilleuse, « de la piété du moine, de la sagesse et de la justice du prud-homme, de la bravoure du chevalier et de la majesté du souverain ». Pendant la querelle des Investitures, les rois de France se posèrent en champions de la papauté, et quand Louis VII accueillit à sa cour Thomas Becket, l’archevêque de Cantorbéry que persécutait son roi, toute la Chrétienté sut qu’il n’y avait au monde prince plus humain et meilleur chrétien que le roi de France.

La “ victoire créatrice ” de Bouvines remportée par son fils Philippe Auguste non seulement marqua « l’entrée de la monarchie française dans la grande politique européenne » (Bainville), mais elle fut surtout celle d’une communion nationale unissant chevaliers et communiers autour de leur roi. Dans le même temps, celui-ci réussissait à maintenir l’intangibilité du sacre de Reims avec le saint Chrême, à l’encontre du pape Innocent III qui aurait voulu en supprimer le privilège pour mettre le roi de France sur un pied d’égalité avec les autres rois de la Chrétienté. « Aimable victoire », écrit notre Père.

La parfaite concertation, en même temps que l’indépendance des deux pouvoirs, temporel et spirituel, trouva sa parfaite illustration en Saint Louis (1214-1270), qui exerça en “ sergent [serviteur] du Christ ” non seulement la gouvernance de son royaume mais une sorte d’arbitrage et de magistère moral sur toute la Chrétienté, et même au-delà. C’était lui, au dire du prince mongol Sartaq, descendant de Gengis Khan, « le plus grand seigneur parmi les Francs », le seul d’ailleurs à n’avoir pas cédé à la panique qui saisit l’Europe, de la Baltique à l’Adriatique, lors de l’invasion mongole de 1241. On lira la lettre que le pape Grégoire IX lui adressa en 1239 (infra, p. 23). Quel éloge du saint Royaume des Lys et de sa vocation !

Pourtant, comme dans la même lettre, Grégoire IX pressait Louis IX de prendre son parti contre l’empereur d’Allemagne Frédéric II, le roi de France refusa : « Comment le Pape a-t-il osé déposer un si grand prince ? Nous ne ferons pas la guerre à Frédéric qui nous a toujours été bon voisin. » Et quand le Pape voulut lever une taxe en France en vue d’une Croisade en Sicile contre le même empereur, Saint Louis s’y opposa encore : « Le Roi ne peut tolérer qu’on dépouille ainsi l’Église de son royaume fondé par ses ancêtres. Il ne reconnaît pas au Pape le droit d’user arbitrairement du temporel de l’Église. » Ainsi chacun restait maître chez soi.

Il était bon, explique notre Père, que la papauté ait eu en face d’elle des rois qui, en toute loyauté et selon le droit, sachent défendre la liberté de leur royaume : Saint Louis, mais aussi son petit-fils, Philippe le Bel, appelé justement “ le Catholique ” ! qui sut fermement dire non à l’ambitieux et cupide Boniface VIII.

Pour en finir avec l’Allemagne, – ou plutôt les Allemagnes, parce que l’Empire était alors une mosaïque de principautés souveraines et disparates, appartenant soit à une dynastie locale soit à une ville et à son prince-évêque, dans un enchevêtrement invraisemblable de pouvoirs – entre 1250 et 1273, eut lieu le “ grand interrègne ” : le trône fut vacant pendant vingt-trois ans, et l’Empire tomba au plus bas de son histoire, politiquement parlant. Les Allemands sortirent de la crise en faisant choix d’un petit seigneur, Rodolphe de Habsbourg, véritable monarque chrétien qui sauva son pays du chaos et auquel le titre impérial, qui le faisait chef nominal d’une oligarchie de princes et de grands électeurs, permit de rassembler des forces, d’acquérir des terres de langue allemande, et d’en devenir le fédérateur potentiel. Les Habsbourg avaient de l’argent pour acheter les voix, et aussi des ambitions. La devise de Frédéric III à la fin du quinzième siècle : A E I O U « Austriae est imperare orbi universo », a quelque chose qui rappelle la démesure des Staufen. En revanche, leurs possessions danubiennes leur assuraient un rôle de “ rempart de la Chrétienté ” face au péril turc de plus en plus menaçant.

Si, à l’ouest du Saint Empire, les rois de France déployèrent une habile “ politique rhénane ”, faite d’échanges d’amitié, de faveurs et de pensions, destinée à conquérir les bonnes grâces des Rhénans, de l’autre côté, à l’est, l’Ordre des chevaliers teutoniques, « ordre allemand, fondé en Terre Sainte par un Allemand, pour les Allemands » (Gaxotte), sitôt les Croisades terminées, s’appropria un vaste domaine encadrant la Vistule, appelé “ Prusse ”, du nom des païens baltes qui l’habitaient et que les chevaliers exterminèrent. Très vite, l’idéal de Croisade et de défense de la Chrétienté se transforma en esprit de conquête, de “ marche vers l’Est ”. La Prusse entrait avec fracas dans l’histoire de l’Allemagne...

Alors l’Allemagne, un danger pour la paix de l’Europe ? Oui, si elle se sépare de Rome et rejette la tutelle de l’Église. Au contraire de la légende protestante, « un Janssen a su montrer, et tant d’historiens loyaux à sa suite, que l’Église des pays germaniques, et cela était plus vrai encore des pays latins, était en pleine exubérance de dévotion et de joie dans la vie chrétienne quand s’éleva la grande tempête luthérienne », qui est une révolte satanique contre l’Église et la Papauté (cf. CRC n° 4, janvier 1968, p. 5-6).

« Pendant des siècles, disait notre Père en 1980, l’Allemagne a connu des temps paisibles où le lyrisme était contenu dans les lisières de la dogmatique et de la mystique catholique, où l’Allemagne se laissait civiliser, où elle maîtrisait ses passions, son sentiment profond et, probablement, si elle avait été contenue dans ces règles, encore maintenant elle aurait donné à son génie des expressions aussi puissantes, mais... qui n’auraient pas dérangé l’univers. »

Et l’Angleterre pendant ce temps-là ? Dans le concert des nations chrétiennes, deux États-nations s’affirment aux quatorzième et quinzième siècles, par leur caractère souverain et les institutions (justice, impôt, armée), qui leur permettent l’exercice de cette souveraineté : la France et l’Angleterre (cf. infra, p. 25). Une différence essentielle les distingue cependant : si la nation française a été construite par et avec ses rois, la nation anglaise s’est bâtie contre ses rois.

LETTRE DU PAPE GRÉGOIRE IX À SON FILS AÎNÉ,

LE ROI DE FRANCE LOUIS IX

LE Fils de Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l’accomplissement de Ses desseins. Et comme autrefois Il préféra la tribu de Juda à celles des autres fils de Jacob et comme Il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi Il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté de l’Église... La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France.

« Nos prédécesseurs, les Pontifes Romains, considérant la suite non interrompue de louables services, ont dans leurs besoins pressants, recouru continuellement à la France ; la France, persuadée qu’il s’agissait non de la cause d’un homme mais de Dieu, n’a jamais refusé le secours demandé ; bien plus, prévenant la demande, on l’a vue venir d’elle-même prêter le secours de sa puissance à l’Église en détresse. Aussi, nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni Royaume de France comme l’exécuteur spécial de Ses divines volontés ; Il le porte suspendu autour de Ses reins, en guise de carquois ; Il en tire ordinairement ses flèches d’élection quand, avec l’arc, Il veut défendre la liberté de l’Église et de la foi, broyer l’impiété et protéger la justice... »

LA NATION ANGLAISE CONTRE LE ROI

Le malheur des Anglais au Moyen Âge, c’est de n’avoir pas un roi issu de leur sol. Comme chacun sait, ils ont été conquis par Guillaume le Conquérant en 1066. Le duc de Normandie avait des droits sur la couronne, que le pape avait reconnus, au point que son armée arborait la bannière pontificale. La noblesse anglaise, toutefois, n’était pas de cet avis. L’ayant vaincue, le Conquérant l’a presque entièrement spoliée et largement massacrée. Certes, ses successeurs ont été « pris au piège » du pouvoir, mais jusqu’à un certain point seulement, parce qu’ils ont continué à se considérer d’abord comme ducs de Normandie, regardant l’Angleterre comme une part du butin. Par droit de conquête, ils avaient sur l’Angleterre un pouvoir bien plus grand que le roi de France sur son royaume, exerçant les prérogatives de la souveraineté un siècle avant nos Capétiens. Mais ils s’en servaient pour financer leurs guerres continentales, pillant l’Angleterre, sa noblesse et son Église, pour unifier et défendre leurs possessions françaises, surtout après que le despotique Henri II eut constitué son “ empire Plantagenêt ”, de la Normandie à la Gascogne.

Tout changea après les défaites de Jean sans Terre et de ses alliés à La-Roche-aux-Moines et à Bouvines. La noblesse anglaise, excédée, en profita pour imposer au roi la Grande Charte, première constitution de l’Angleterre et du monde (1215). Cette “ Carta Magna ” instituait un Grand Conseil, chargé de contrôler le roi et de l’empêcher de taxer arbitrairement ses sujets. Malgré tous leurs efforts, les rois anglais n’ont jamais pu se débarrasser de cette assemblée. Au quatorzième siècle, elle devint la Chambre des Lords et, avec son appendice de la Chambre des Communes, forma le Parlement qui votait l’impôt. Les Anglais sont fiers d’avoir apporté au monde les lumières du parlementarisme ; la vérité, c’est qu’opprimés par leurs rois, ils n’ont trouvé que ce moyen pour se défendre. La conscience nationale anglaise est donc née contre ses rois, qui se comportaient en féodaux étrangers plutôt qu’en serviteurs de la nation. À partir de là, il y eut deux légitimités concurrentes : celle du Parlement et celle du roi.

C’est dans ce contexte que se déclencha la guerre de Cent Ans, qui s’explique par deux raisons : après les conquêtes de Philippe Auguste et des derniers Capétiens directs, Édouard III ne conservait plus en France que la Guyenne. Il prétendait y être souverain comme en Angleterre : que les appels de la justice rendue à Bordeaux iraient à Londres, et non pas à Paris comme le voulait le roi de France Philippe VI. Question décisive, permettant de savoir si la Guyenne était en France ou en Angleterre.

La deuxième cause de la guerre était interne à l’Angleterre : Édouard III avait un besoin urgent de se réconcilier avec sa noblesse, le règne de son père s’étant achevé dans la guerre civile et le sang du roi. Il trouva le moyen ingénieux de proposer à sa noblesse une guerre étrangère, en Écosse d’abord, puis en France. D’où la mise en place d’une véritable entreprise de guerre que les historiens anglais appellent la “ féodalité bâtarde ”. La pyramide féodale d’autrefois, fondée sur la concession de fiefs par le roi et la fidélité que lui vouaient en retour ses vassaux, fut remplacée par une pyramide fondée sur l’argent : s’émancipant des lois de l’Église, le roi recruta ses grands capitaines parmi ses lords, lesquels formaient des armées ou “ retenues ”, dont l’objectif était de piller la France, avec des contrats écrits qui réglaient avant la campagne le partage des profits. Associé à des procédés tactiques mis au point en Écosse (l’utilisation des fameux archers), cela aboutit à la création d’un redoutable instrument militaire, d’où les fameuses “ chevauchées ” anglaises, entreprises de pillage et de rançonnage systématique, qui provoquèrent nos défaites de Crécy (1346) et Poitiers (1356).

Les Anglais félons ne respectant plus les traités ni les trêves, se conduisant sur les champs de bataille à l’encontre de toutes les règles de la chevalerie, étaient comme sortis en pratique du concert des nations chrétiennes. Premier symptôme de leur propension au “ brexit ” ! Quand après 1369 Charles V et Du Guesclin trouvèrent la parade en levant une véritable armée royale, les nobles d’Angleterre n’avaient plus rien à gagner à chevaucher en France. À Édouard III succéda un grand roi, Richard II, qui voulut rétablir l’autorité royale et faire la paix avec nous. Son cousin Lancastre le renversa en 1399 et le fit assassiner en prison, après s’être fait élire roi par le Parlement sous le nom d’Henry IV. La dynastie des Lancastre, fondée sur l’usurpation et le meurtre, chercha une légitimité dans la revanche contre la France. Henry V en trouva l’occasion rêvée dans la guerre civile qui opposait en France Armagnacs et Bourguignons, et ce fut Azincourt (1415), le funeste traité de Troyes (1420), mais neuf ans plus tard, la miraculeuse intervention de la messagère du Ciel, envoyée « de par Dieu », boutait les Anglais de toute France et les renvoyait chez eux, en accomplissant « le plus beau fait que oncques fut accompli pour la Chrétienté ».

Le pieux Henry VI, époux de Marguerite d’Anjou, qui perdit Bordeaux en 1453, aurait volontiers conclu la paix, mais il fut débordé sur sa gauche par son cousin d’York. En résulta la Guerre des deux Roses (1455-1485), guerre civile qui défie le récit, où le Parlement entérinait impavidement les usurpations et les assassinats de rois. Henry VII Tudor, héritier des Lancastre, rétablit l’ordre ainsi qu’un pouvoir royal fort. C’était le père d’Henry VIII, qui fera schisme, avec le parlement à sa botte.

Ainsi, à la fin du Moyen Âge, il y avait bien un État anglais avec un roi souverain mais une conscience nationale forgée à l’encontre du roi ; quel contraste avec la France qui jouissait malgré les vissicitudes de l’heure d’une unité et d’une harmonie, qui faisaient l’admiration de tous les contemporains et que les légistes de Charles V avaient résumées en trois mots : « Une foi, une loi, un roi. »

LA NATION FRANÇAISE PAR LE ROI

Il a suffi d’une seule défaite en 1214 pour que la monarchie anglaise soit mise sous tutelle. Mais auparavant, nos Capétiens étaient revenus de dix défaites contre les Plantagenêts sans que leur trône en soit le moins du monde ébranlé. Modeste était leur pouvoir, mais incroyablement solide. En raison des services rendus, dirait Maurras. Sans doute, mais surtout parce qu’ils en recevaient la grâce par l’onction du sacre, que chacun d’entre eux prenait au sérieux, comme le rappelait Philippe le Bel à son fils héritier : « Pesez, mon fils, pesez que c’est que d’être roi de France. »

Au temps de Saint Louis, le roi était souverain en ce sens qu’il ne reconnaissait aucun pouvoir humain au-dessus de lui, – ce que les juristes du temps exprimaient en disant que le roi de France est “ empereur ” en son royaume –, mais aussi qu’il était soumis au pouvoir divin par son sacre. Cette possession tranquille de la couronne nous semble un attribut normal de la fonction royale, mais en Europe à l’époque, c’était l’exception plutôt que la règle, disons : une bénédiction, un don du Ciel. Néanmoins, dans l’exercice concret de son pouvoir, le roi de France était, encore sous Saint Louis, plutôt suzerain que souverain. Il commandait directement à ses vassaux et aux paysans de ses domaines, mais indirectement aux vassaux de ses vassaux et à leurs paysans, c’est-à-dire à l’immense majorité des Français. En cas de grands dangers nationaux, les vassaux se rangeaient spontanément autour de lui, comme en 1124 autour de Louis VI ou en 1214 à l’appel de Philippe Auguste. Mais de grands dangers nationaux, il n’y avait guère. Le roi était donc, comme on dit, au sommet de la pyramide féodale, et aux degrés inférieurs de la pyramide on reconnaissait volontiers sa souveraineté à condition qu’il ne l’exerce pas trop ! On connaît l’anecdote : dérangé par des ivrognes dans une taverne, Saint Louis veut les faire mettre dehors par ses gardes du corps, mais il demande d’abord si c’est bien lui qui a la justice en ce lieu.

Il n’était le justicier de première instance que sur une petite partie du royaume. C’est dans le domaine de la justice d’appel qu’il a commencé à affirmer et exercer sa souveraineté, en instituant son Parlement, – c’était le même mot qu’en Angleterre, mais ne recouvrant pas du tout la même réalité ! – parlement qui pouvait entendre l’appel de tout Français s’estimant injustement traité par la justice de son seigneur. C’était créer un lien direct avec ses sujets, et par là exprimer sa souveraineté.

Quant à l’impôt royal, il fut une institution de Philippe le Bel, levé pour la première fois après la défaite de Courtrai (1302), dont le choc psychologique justifiait une mesure d’exception. L’impôt et l’armée devinrent permanents sous Charles VII (Compagnies d’ordonnance de 1440). À la mort de celui-ci, il était acquis qu’en France, le roi est suprême justicier et défenseur du bien commun du royaume, qu’il a le droit de rendre la justice sur tous ses sujets, de lever des impôts et d’entretenir une armée professionnelle. À la faveur de la guerre de Cent Ans, les Français de toutes classes ont compris qu’il était le seul garant de leur unité foncière comme de leur diversité. En France, l’unité nationale s’est donc faite autour du roi, et la nation, c’est-à-dire le territoire soumis à son pouvoir souverain, est alors apparue comme la communauté politique la plus parfaite, se suffisant à elle-même, un espace de paix remplaçant les sauvetés seigneuriales ou les paix de Dieu d’autrefois.

Telle était aussi la volonté du Ciel, puisque la mission de Jeanne, d’après ses faits et ses dits, fut de faire sacrer son « gentil dauphin » à Reims, afin qu’il puisse exercer en toute légitimité sa souveraineté, au nom du Christ qui est « vrai Roi de France ». Prodigieuse reconnaissance de la religion royale s’originant dans le baptême du fils aîné de l’Église.

UNE NATION TRÈS CHRÉTIENNE OUVERTE SUR L’UNIVERSEL

L’origine du sentiment national français est bien antérieure cependant au quinzième siècle. Il était même en germe dès les premiers siècles de notre histoire : « Orphelins de Rome, les Gallo-Romains découvrirent dans l’Église paternelle et maternelle, épiscopale et monastique, vraiment une cité permanente, la patrie où se réfugiait toute leur espérance. Quand on se demandera où et quand, et sous quelle poussée est né le sentiment national, il faudra se souvenir des propos de Ferdinand Lot. Dès avant “ les quarante rois qui en mille ans firent la France ”, l’amour de la patrie était né de l’Église. » (CRC n° 198, mars 1984)

Mais au douzième siècle, qu’est-ce donc qui faisait qu’un habitant de Bordeaux, de Dijon ou de Lille, se sentait français, et pas seulement aquitain, bourguignon ou flamand ? Sujets du même roi, ils n’avaient pas beaucoup de chances de le voir une fois dans leur vie, même sur des monnaies. Ils parlaient des langues différentes. Ils étaient tenus par toutes sortes de liens de fidélité autres que celle due au roi. Alors ? C’est dans la “ Chanson de Roland ”, épopée écrite dans un contexte de Croisade, qu’il est question pour la première fois de “ Doulce France ”, de son honneur. C’est connu, encore faut-il en tirer les conclusions : s’ils n’étaient pas marchands, l’endroit où Toulousains, Bretons, Flamands, Bourguignons et autres Normands avaient le plus de raisons de se croiser c’était... la Croisade, véritable “ Chrétienté en action ”. Sous les murs d’Antioche ou de Saragosse, nos Croisés se reconnaissaient, se sentaient français et appelés à perpétuer les Gesta Dei per Francos. N’est-ce pas un Pape français, Urbain II le clunisien, qui prêcha la première Croisade à Clermont, en utilisant pour la première fois l’expression « Regnum Galliæ, Regnum Mariæ » ? Les Français ne furent pas les seuls à se croiser, mais les Croisades n’eurent pas pour les autres peuples le même rôle dans la constitution de l’identité nationale.

Notre nationalisme français n’est donc pas fermé sur lui-même, mais ouvert sur le monde. Il est constitutif de notre identité de mener les combats de Dieu, de partir à la Croisade, défendre le Pape, bâtir un empire colonial, d’envoyer dans le monde entier des missionnaires (cf. infra, encart). Lorsque l’éminent juriste nîmois Jean de Terrevermeille définissait au début du quinzième siècle la nation française comme « un canton du Corps mystique du Christ », il y pensait (cf. Légitimité royale, française, chrétienne, CRC n° 197, février 1984).

Du coup, cela répond à l’opposition indue que les historiens modernes font entre nations et Chrétienté. Bien sûr, la nécessité de défendre la nation française contre les Anglais a empêché nos rois de France de partir en Croisade, au désespoir des Papes qui ont tout fait pour s’entremettre. Mais l’idée de Croisade n’est nulle part restée plus vive qu’à la cour des rois de France. Les auteurs des traités de Croisade de la fin du Moyen Âge, Pierre Dubois, Philippe de Mézières et les autres, n’envisageaient pas d’autre avenir qu’une France forte qui ramène la paix en Europe et prenne la tête de la reconquête de Jérusalem.

L’APPEL DU PAPE URBAIN II À LA CROISADE

C’ÉTAIT le 18 novembre de l’année 1095, à Clermont, on vit se réunir autour du Pape une assemblée telle qu’il n’en est tenu rarement dans le monde. Évêques, princes, chevaliers, peuple, une foule immense est là, attendant la parole qui doit mettre en branle tout le monde chrétien. Devant cette multitude, Urbain se lève et il montre l’Orient aux mains des infidèles, Jérusalem sous le joug de Mahomet, le tombeau du Christ profané, les chrétiens de Palestine dans les fers, les hordes musulmanes couvrant l’Asie et prêtes à déborder sur l’Europe. Pour conjurer ces maux, il n’y a qu’un parti à prendre, c’est d’aller frapper au cœur l’ennemi du nom chrétien, en replantant la Croix au sommet de la Ville sainte.

« À ces mots, un seul et immense cri : DIEU LE VEULT ! s’échappe de toutes les poitrines ; l’assemblée entière répond au pontife dans un magnifique élan de foi et d’enthousiasme, et l’ère des Croisades commence, ce mouvement héroïque qui a refoulé vers l’Asie l’invasion musulmane et assuré pour toujours le triomphe de la foi et de la civilisation chrétiennes. Dieu le veult ! car Dieu veut le règne de son Christ (...).

« Au concile de Clermont, Urbain II a sacré la France soldat de Dieu et apôtre de la civilisation chrétienne. Depuis lors, le prestige de son nom a survécu en Orient à ses revers comme à ses fautes ; à l’heure présente encore, le nom de Franc est synonyme de catholique sur les lèvres de l’habitant de Jérusalem comme dans la langue du Liban et de la Syrie (...). C’est l’œuvre des siècles, et, à moins de vouloir disparaître de la scène du monde, nous ne pouvons rien y changer. Nos révolutions intérieures ont beau passer sur tout cela, il y a là un héritage que nos gouvernements, quelles qu’en soient l’origine ou la forme, sont obligés de se passer de main en main, sous peine de trahir la cause nationale. La France perdrait sa raison d’être si elle venait à méconnaître cette loi fondamentale de son histoire.

« La cause de la foi et de la civilisation chrétienne n’a jamais cessé de trouver en elle son champion le plus dévoué... Chacune de ses prises d’armes a contribué à étendre le règne de Jésus-Christ sur la terre ; et, me rappelant ces choses, j’ai le droit de dire, au pied de ce monument, que la France a écouté la voix d’Urbain II, en restant jusqu’à nos jours, malgré ses défaillances passagères, le soldat de la Providence et le missionnaire du Christ. »

(Discours de Mgr Freppel, pour l’inauguration de la statue d’Urbain II à Châtillon-sur-Marne, le 22 juillet 1887.)

VERS LA RENAISSANCE

Évoquons pour terminer d’autres “ cantons ” de la Chrétienté, “ nations sœurs ” de la France, affrontées à de grands dangers à l’aube de la Renaissance.

L’Italie. Émancipées progressivement de leurs évêques, indépendantes de l’empereur après la paix de Constance (1183), les cités italiennes sont devenues des républiques oligarchiques, connaissant tour à tour croissance économique et financière, luttes internes de factions et guerres entre cités. Dans les plus importantes, des familles issues du patriciat financier se sont emparées du pouvoir : les Visconti et les Sforza à Milan, les Médicis à Florence, Venise demeurant une république. D’où la constitution de trois États territoriaux : la Lombardie, la Toscane, la Vénétie, qui favorisa l’efflorescence humaniste du Quattrocento, tandis qu’au sud de la Péninsule, le royaume des Deux-Siciles était l’objet d’une âpre rivalité entre la maison d’Anjou et la maison d’Aragon (cf. supra, p. 25). La chute de Constantinople en 1453 sonna le tocsin, d’où la signature de la paix de Lodi unissant tous les États italiens face au péril turc.

Le danger ottoman. Une tribu turque refoulée par les Mongols s’installa en Asie Mineure à la fin du treizième siècle. Son premier chef connu, Othman, donna son nom à la dynastie des Ottomans. Profitant de la faiblesse et des divisions internes de l’empire grec, ils conquirent et unifièrent l’Asie Mineure. Évitant dans un premier temps Constantinople, – le basileus avait cru habile de donner la main de sa fille Théodora au prince Orkhan –, ils pénétrèrent dans les Balkans et battirent les Serbes à la bataille de Kossovo, – “ le champ des merles ” –, en 1389, puis les Bulgares. Le roi de Hongrie Sigismond appela les Occidentaux au secours, mais la Croisade, menée en dépit du bon sens, aboutit à la défaite sanglante de Nicopolis (1396). À son tour, l’empereur Jean VIII Paléologue vint demander du renfort et se soumit à Rome au concile de Florence (1439), mais le clergé grec fanatique refusa l’Union. En 1453, Mehmed II mettait le siège devant Constantinople qui fut prise. Le “ Conquérant ” prétendit relever le titre d’Empereur de Rome et lança de nouvelles offensives jusque sous les murs de Vienne.

L’Espagne. Les Espagnols ont toujours eu une idée claire de leur “ orthodromie ” – chasser l’islam et réunir la Péninsule ibérique sous une foi, une loi et un roi –, et une grande difficulté à la réaliser, du fait de leurs divisions perpétuelles. Celles-ci ont retardé de plusieurs siècles une Reconquista qui se serait achevée plus tôt s’ils avaient été plus unis. La première question qui fâchait, c’était « un roi », car aucun des quatre rois de la fin du Moyen Âge (Navarre, Aragon, Castille et Portugal) ne voulait renoncer à sa souveraineté, tous se voyant bien en “ empereur des Espagnes ”. Mais le principal souci, c’était une noblesse insupportable, prétendant avoir le droit d’élire les rois et de les déposer, les défiant même dans les assemblées ou cortès. L’histoire de la Péninsule ibérique entre le treizième et le quinzième siècle est le récit chaotique d’un nombre invraisemblable d’usurpations et de changements dynastiques, de guerres féodales, civiles et étrangères. Mettons à part la belle victoire de Las Navas de Tolosa (16 juillet 1212), remportée par l’armée chrétienne des rois de Castille, d’Aragon et de Navarre contre les Infidèles.

C’est encore le Portugal qui s’en tira le mieux à la fin du quatorzième siècle, avec la dynastie des Avis, d’origine française, qui lança la nation dans sa grande épopée missionnaire et coloniale à partir de 1415. De leur côté, l’union d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon en 1469 permit l’achèvement de la Reconquista dans la Péninsule par la conquête du royaume de Grenade en 1492. La même année, Christophe Colomb découvrait l’Amérique.

Enfin ce qu’il est convenu d’appeler l’ “ hypothèque bourguignonne ”, à cheval sur le royaume de France et l’Empire. On sait à quelle trahison la guerre de Cent Ans conduisit le duc de Bourgogne Jean sans Peur et surtout son fils Philippe le Bon, “ le Rebelle ”, comme le qualifiait Jean de Terrevermeille. Après le sacre de Charles VII, son objectif étant de faire de la principauté bourguignonne un État souverain, le duc Philippe y réussit en partie (traité d’Arras, 1435), mais Louis XI y mit bon ordre en restaurant l’unité française, et la mort du dernier duc de Bourgogne Charles le Téméraire sous les murs de Nancy en 1477 mit enfin un terme à la rébellion. Son unique héritière, Marie de Bourgogne, épousa Maximilien de Habsbourg. La géopolitique de la Renaissance acheva de se mettre en place lorsque leur fils Philippe le Beau épousa la fille des Rois catholiques Ferdinand et Isabelle et qu’ils donnèrent naissance à Charles Quint, héritier d’un ensemble hétéroclite de territoires, droits et prétentions, ne constituant pas une nation, mais qui allait faire peser de graves menaces sur l’équilibre de la Chrétienté.

LE CONCERT DES NATIONS CHRÉTIENNES

La fin du rêve unitaire impérial, heureuse pour la liberté de l’Église, a abouti à la naissance de nations souveraines, très diverses et inégalement assurées : au rebours de tout césaropapisme ultramontain comme de toute indépendance ou ingérence du pouvoir laïc, c’est l’idéal d’un “ concert des nations chrétiennes sous la houlette de la papauté ”, appelé aussi “ communauté catholique des nations ”, expression parfaite de l’augustinisme politique qui porte en soi le salut des âmes et des peuples. « Chaque peuple trouve dans son passé, dans sa civilisation, les éléments de sa vocation divine mais la Parole révélée de Dieu les introduit dans une vue supérieure, où il n’est plus question de nationalité privilégiée, dominatrice, ni de peuple élu, mais de rôles divers dévolus à nos communautés historiques stables, dans une unité concertante, vivante, où s’apaisent tous les antagonismes par la conception d’une plus haute fraternité », écrivait notre Père en 1978, en s’inspirant du grand penseur russe Soloviev (La gloire cosmique du Christ-Roi, CRC n° 132, p. 6).

Il n’empêche : ce qui frappe à la fin de ce survol géopolitique, c’est à quel point la nation française est comme « mise à part », en avant-garde de l’orthodromie divine. Il nous semble tellement naturel, à nous Français, de vivre dans une nation depuis quinze siècles, que nous en attribuons volontiers le droit à tous les peuples. Mais les nations ne sont pas un fait de nature ni de volonté humaine ; elles sont le fruit d’un lent mûrissement, d’un grand labeur moral et politique, pour tout dire, d’une histoire sainte.

Au départ, il y eut le peuple des Francs (au sens large), évangélisé et civilisé par ses moines et ses évêques, rassemblé lentement, patiemment, par une dynastie issue de son sol et consacrée par l’onction divine, et qui a commencé à sentir son unité en accomplissant ensemble les Gesta Dei. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des rois sacrés, mais nulle part ailleurs qu’en France, cela n’a empêché qu’on les renverse et qu’on les tue. Chez nous, jamais on n’a assassiné les rois avant les guerres de religion.

Permises par Dieu, les grandes défaites de la guerre de Cent Ans, qui pour la première fois ébranlèrent la monarchie française jusqu’à ses fondements, ont montré à nos rois, nos trop légers Valois, que cela n’allait pas de soi et ne tenait qu’à un fil, le fil d’or de l’orthodromie divine que sainte Jeanne d’Arc vint renouer miraculeusement, « de par Dieu le roy du Ciel », rappelant aux Français de son temps, – et de tous les temps –, qu’il existe entre le Christ et son peuple un mystère d’alliance, dont la Vierge est Médiatrice, que ce mystère a présidé à sa fondation, qu’il commande sa marche et explique son singulier destin et, l’honorant de privilèges éclatants, l’oblige à une fidélité plus grande.

« Consacrant d’une bénédiction divine le nationalisme français, ce dont nous pouvons être fiers, écrit notre Père, le premier message de l’Envoyée de Dieu est bien qu’il n’y a de mystique politique que dans la soumission de l’idée nationale et royale à la souveraineté universelle du Christ et de sa Sainte Mère, qui s’étend à toutes les nations leur procurant à toutes ensemble prospérité et salut. Ainsi est-il possible, avec de forts nationalismes, de bâtir une véritable et pacifique communauté internationale. » (CRC n° 132, p. 7)

Frère Thomas de Notre-Dame du perpétuel secours.