Il est ressuscité !

N° 237 – Octobre-novembre 2022

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

CAMP NOTRE-DAME DE FATIMA 2021

Géopolitique et orthodromie catholique :

L’échec de l’ambition hégémonique des États-Unis

(1898-2021)

L‘ ABBÉ Georges de Nantes n’a jamais fait des États-Unis une analyse historique complète comme pour la France, la Russie ou la Pologne, mais ses nombreuses remarques faites sur ce pays dans ses articles et ses conférences d’actualités nous éclaireront très opportunément sur plus d’un point. « C’est un pays, disait-il, qui n’occupera jamais que le bas-côté de l’histoire. » S’il est vrai que les États-Unis occupent quotidiennement l’actualité, cela ne signifie pas que ce pays a un rôle à jouer dans le plan divin, ni qu’il mérite cette idolâtrie que le monde lui voue.

À cela, ajoutons un petit fait qui orientera notre étude. Un Américain, Martin F. Armstrong, eut un parloir avec sœur Lucie le 14 mai 1953. Il voulait savoir si la Sainte Vierge n’avait pas délivré un « message spécial » pour son pays que tout le monde considérait à juste titre en cette période comme le leader mondial. Cela fit rire la Mère prieure et même, paraît-il, sœur Lucie. « Non, lui dit cette dernière, Notre-Dame ne m’a pas communiqué de message spécial pour la population des États-Unis. Elle n’a jamais mentionné le nom de votre pays. »

Voyant l’étonnement et la déception de M. Armstrong, sœur Lucie réfléchit un moment et lui dit : « Je n’ai rien à dire qui soit extraordinaire ou sensationnel. Et ce que j’ai à dire ne sera pas jugé très habile ni populaire, je le crains. L’une des choses particulièrement demandées par Notre-Dame était la modestie dans le vêtement. Il me semble qu’il n’y a pas beaucoup de modestie dans la vie des femmes de votre pays. Mais la modestie serait un bon sacrifice à offrir à Notre-Dame. Si les catholiques de votre pays pouvaient constituer une ligue pour répandre la modestie dans le vêtement, cela plairait grandement à Notre-Dame. » (frère François, Sœur Lucie, confidente du Cœur Immaculé de Marie, éd. crc, p. 348)

Nous garderons à l’esprit cette réponse extrêmement équilibrée et éclairante de la voyante de Fatima sur les États-Unis : dans le plan orthodromique de Notre-Dame, les États-Unis n’ont pas de rôle à jouer comme nation, comme peuple. Pour autant le bon Dieu souhaite le salut de chaque Américain, et ce salut passe par la pratique de la vertu, telle que l’Église l’a toujours enseignée, sans qu’il soit besoin de promouvoir de grands plans, d’idéaux révolutionnaires, des rêves chimériques, pour tout dire des valeurs antiévangéliques, telles que la liberté religieuse, la démocratie et la dignité de l’homme.

En nous plongeant dans l’histoire de ce pays, nous comprendrons mieux pourquoi le Ciel ne s’est pas tourné vers ce peuple. Les fondements religieux et idéologiques de ce pays, la façon dont les Américains ont imposé leur hégémonie sur le monde entier au cours des vingtième et vingt et unième siècles, leur action géopolitique en Europe, en Russie et en Chine durant ces dernières années nous permettront de saisir l’identité profondément antichrétienne et immorale des États-Unis et les raisons de l’échec de leur hégémonie.

LES PRINCIPES FONDATEURS DES ÉTATS-UNIS

Toute la manifestation de la puissance des États-Unis découle d’un idéal poursuivi depuis la genèse de ce pays qui est celui « d’un monde nouveau, différent de la vieille Europe et incarnant l’espoir du genre humain, bref, l’avènement d’un “ messianisme démocratique ” » (Pierre Mélandri, “ Le siècle américain ”, une histoire, édition Perrin, 2016, ebook, repère 444). De quoi s’agit-il ?

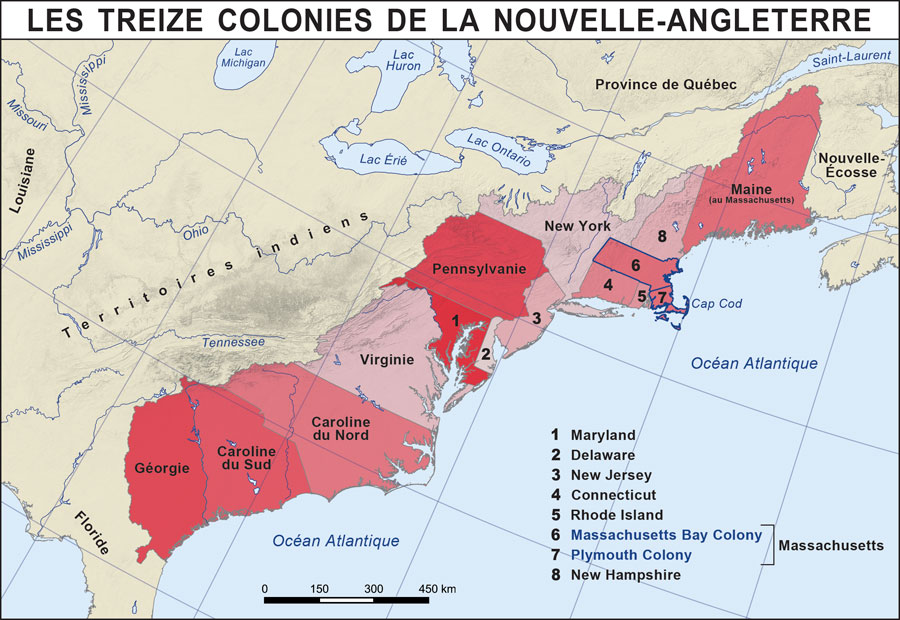

En 1585, il y eut une première tentative d’installation britannique sur l’île de Roanoke qui fut un échec complet. Mais la seconde, à la Noël 1606, arriva en Virginie (cf. carte 1, ci-desous) et perdura malgré mille difficultés grâce à la volonté d’un jeune aventurier mythomane, le capitaine John Smith. Cette expédition privée, administrée par la Compagnie de Londres, sous contrôle du Roi, n’avait pas pour but la colonisation, mais le commerce et le profit. Il s’agissait d’être rentable, et non pas de travailler pour étendre une civilisation, encore moins pour sauver des âmes. On espérait trouver des gisements d’or et un passage vers les Indes. Finalement, on fit venir des esclaves et on produisit du tabac, de la soie et des mâts de navires. En 1624, la Compagnie fit faillite et la Virginie devint propriété de la Couronne britannique.

À la même époque, parut plus au nord, un nouveau type de colonisation britannique qui aura une très grande influence. En ce temps, en Grande-Bretagne, trois sectes se disputaient les âmes (Pr. Mariès, Le calvinisme et les origines américaines de la démocratie, conférence inédite, 1982, archives CRC) : les anglicans qui acceptaient les hiérarchies de droit divin, évêques et monarques ; les presbytériens, calvinistes purs, qui voulaient bien d’une Église, garante de stabilité religieuse, politique et sociale, mais fondée sur un système de représentants avec des anciens élus et réunis en synode qui ont autorité sur les autres membres de la secte ; et les indépendants ou séparatistes ou congrégationalistes ou brownistes, des calvinistes dissidents qui définissaient l’Église comme une congrégation de saints convertis, unis les uns aux autres par consentement mutuel (Anne Dunan-Page). Ne reconnaissant aucune hiérarchie, même pas représentative, entre Dieu et les hommes et s’inspirant soi-disant des premières communautés chrétiennes, les indépendants, derrière Brown leur fondateur, voulaient des communautés, des congrégations de taille réduite, autonomes, fédérées, et non pas soumises à une autorité. Ils considéraient toute institution ecclésiastique, y compris celle de leurs cousins presbytériens, comme une émanation de Satan (Anne Dunan-Page, Conversion et “ expérience ” chez les protestants anglais du XVIIe siècle : un récit et sa pratique, 2016, archives-ouvertes. fr).

D’autre part, s’inspirant de Pélage, de Socinius et d’Arminius, ils corrigeaient Luther et Calvin en affirmant la grandeur et la souveraineté de la raison humaine, alors que Luther et Calvin insistaient, eux, sur la déchéance humaine et mettaient toute leur confiance dans la foi seule, la grâce seule.

Ces conceptions sur l’Église et la société marqueront à jamais l’esprit et les institutions des États-Unis.

Justement réprimés par Londres pour leurs idées antisociales et anti-institutionnelles, ces indépendants fuirent en négociant avec la Compagnie de Virginie une concession dans le Nouveau Monde.

Cent deux pèlerins s’embarquèrent ainsi sur le Mayflower, en septembre 1620. Après un affreux voyage, ils se perdirent et se trouvèrent non pas en Virginie comme prévu, mais au cap Cod, au sud-est du Massachusetts, où ils n’avaient pourtant aucune autorisation pour établir une concession. Ils passèrent outre.

Avant de débarquer et de fonder ce qui s’appela d’abord la Colonie de Plymouth, les quarante et un hommes adultes du navire signèrent un pacte religieux, le Mayflower Compact, par lequel ils jurèrent de rester ensemble et d’obéir uniquement aux règles issues de leur commune volonté.

Ces signataires sont appelés les pilgrim fathers, pèlerins, parce que fanatisés par leur religion, et pères, parce que l’Amérique moderne voit en eux les fondateurs du modèle religieux, politique et social des États-Unis. En effet, dans la logique de leur erreur religieuse, ils formèrent, par leur pacte qui était une sorte de contrat social à la Rousseau cent ans avant l’heure, une congrégation qui fut comme une petite société civile qui ne devait rien à personne. Plus d’Église institutionnelle, plus de dogmes éternels, plus de société immuable, plus de couches sociales fixes, mais un contrat, des contrats, beaucoup de contrats. Les contrats signifient raison, consentements librement consentis. C’est l’inauguration d’une nouvelle société humaine, animée par les principes brownistes où l’homme et sa raison sont au centre de la cité, se choisissant une constitution et des lois sans qu’il n’existe plus pour lui d’autorité, qu’elle vienne de l’Église ou du Roi. C’était le début d’une démocratie plus radicale que celle issue du calvinisme qui accordait encore une certaine autorité aux institutions.

En 1691, cette colonie de Plymouth s’agrégea à celle voisine de Massachusetts Bay fondée par des puritains vers 1630. Ceux-ci appartenaient à une tout autre classe sociale que les pauvres pèlerins du Mayflower. Ces migrants étaient des gentilshommes terriens et des marchands prospères. Ils avaient à leur tête un avocat célèbre, John Winthrop. Étant dissidents, pour se débarrasser d’eux le gouvernement anglais leur avait accordé une charte. Ils étaient calvinistes théocrates, illuminés, messianistes, et par conséquent opposés par principe à l’idée de démocratie. Ils se prenaient pour de nouveaux Moïse. Persuadés d’avoir pour vocation de montrer la voie du salut à l’ensemble de l’humanité, « de représenter le peuple élu, rédempteur, chargé par Dieu d’une mission sacrée », de devoir conquérir le monde par leur exemplarité, de provoquer un « nouveau départ » dans l’histoire de l’humanité, ils voyaient leur traversée comme une nouvelle et longue marche vers la Terre promise. « Ils voulaient édifier une nouvelle Jérusalem, préfigurant le futur royaume de Dieu sur Terre, une “ Cité brillant sur la colline ” dont le rayonnement révélerait la majesté du Tout-Puissant. » (Mélandri, repère 448)

Cette conviction d’incarner une expérience à la fois unique et universelle leur fit adopter deux attitudes apparemment contradictoires vis-à-vis des gens de l’extérieur et que l’on retrouvera tout au long de l’histoire des relations américaines : l’isolement et la conquête. « L’homme de Dieu » doit s’isoler du monde impur, enseigne Calvin, car il doit « s’abstenir de tout contact avec les dépravés » pour garder son exemplarité, sa pureté. Mais il doit aussi conquérir tout ce qui est « profane », car l’impur doit être « surmonté, conquis, et détruit ».

En bons calvinistes, ils pensent que la Terre promise n’est pas seulement celle où la volonté de Dieu pourra être instaurée, mais aussi celle où quiconque travaille dur peut espérer prospérer. Ainsi, les colonies sont organisées comme des affaires, car « si pour les puritains les vraies richesses sont dans le royaume céleste, la volonté de Dieu est aussi de voir les hommes poursuivre le succès matériel et s’assurer la maîtrise du monde terrestre. Autrement dit, s’enrichir est un signe d’élection divine et cette bénédiction rend légitimes les pulsions expansionnistes de ceux qui réussissent. » Par conséquent, « d’emblée, dans l’aventure en train de commencer, messianisme religieux et prospérité économique sont inextricablement liés. » (Mélandri, repère 457 et sq.)

Disons un dernier mot sur les colonies de Nouvelle-Angleterre. Dans un numéro de la Renaissance catholique ( n° 142, novembre 2006), frère Pierre décrit les débuts de la colonie catholique du Maryland. Lord Baltimore, ancien secrétaire d’État du roi d’Angleterre Jacques Ier, converti au catholicisme en 1625, voulut fonder une colonie modèle où catholiques et protestants vivraient ensemble dans une parfaite harmonie égalitaire. Il mourut quelques jours avant l’appareillage, mais ses fils continuèrent l’entreprise. En 1632, deux cents familles, la plupart catholiques, prirent possession de l’actuel Maryland.

L’utopie d’une terre de tolérance prospérant au milieu d’autres colonies livrées au fanatisme des sectes protestantes ne dura pas plus de dix ans. Lorsque les passions religieuses se réveillèrent du côté protestant, l’héritier de lord Baltimore crut apaiser les esprits en nommant un de leurs partisans comme gouverneur et en faisant voter par l’Assemblée le célèbre Acte de Tolérance de 1649, « le texte le plus ancien qui ait été consacré sur le territoire des États-Unis à la liberté des cultes » (frère Pierre). Mais cette liberté illusoire ne profita qu’aux puritains et aux épiscopaliens, qui finirent par s’emparer du pouvoir et par... abroger l’Acte de Tolérance ! Après la Révolution anglaise de 1688, l’Église catholique ne fut plus autorisée à célébrer de cérémonies publiques sur le territoire et en 1713 le troisième lord Baltimore apostasia. Joli résultat !

Nous ne pouvons pas parler de chacune des treize colonies, mais retenons de celles-là que les principes qui les animaient constituent toujours la matrice actuelle des États-Unis : commerce et profit, contrat et force de la raison humaine, liberté absolue de l’individu et rejet de toute autorité, liberté religieuse et messianisme universel. La franc-maçonnerie qui apparut en 1733 dans ce chaudron d’idées politiques subversives et de dogmes religieux fanatiques baignant dans le lucre eut tout pour prospérer.

Ces principes se répandront ensuite dans le monde entier, notamment en France et en Russie. La filiation est là, dont l’origine est Calvin et Brown. « On croyait tout ce fatras révolutionnaire venu de Genève, sorti tout bouillonnant de la cervelle malade de Jean-Jacques. Partis de Wittenberg et de Genève, puis de Londres où ils s’arment de judéo-maçonnisme, les Principes de la Révolution universelle passent en réalité par Washington et Yorktown, pour nous revenir par Franklin, Jefferson, et ce grand benêt de La Fayette. » (CRC n° 184, décembre 1982, p. 7) Ensuite, par Napoléon, ce virus révolutionnaire chercha à atteindre la Russie qui, dans un premier temps, résista victorieusement. Mais les Allemands qui l’attrapèrent le transmirent finalement aux Russes soixante-dix ans plus tard sous sa forme la plus mortelle, celle du marxisme-léninisme athée.

Les douze colonies d’Amérique, treize à partir de 1732, entrent dans un grand dynamisme économique entre 1670 et 1720, c’est-à-dire autour de 1689, date du refus de Louis XIV d’obéir au Sacré-Cœur.

Ce dynamisme convainc de plus en plus de propriétaires protestants qu’ils sont les tributaires des bénédictions de Dieu et que les États-Unis sont appelés à être le modèle du monde. Travaillées depuis des décennies par les francs-maçons, tel Benjamin Franklin, les colonies décident, à partir des années 1760, de s’unir contre l’imposition de nouvelles taxes votées par l’Angleterre et, en 1776, sous l’influence de Thomas Jefferson, un planteur esclavagiste de Virginie, la Révolution éclate, contre le roi d’Angleterre, pour l’indépendance.

Jefferson est un partisan des idées congrégationalistes. Pour lui, la raison est souveraine, le pouvoir réside dans le peuple, et par conséquent, la nation doit être une fédération de communes, de provinces, d’États, non une puissance autoritaire. L’institution fondamentale est la République.

En matière religieuse, il ne veut pas d’Église établie. Il souhaite la séparation de l’Église et de l’État et l’établissement de la laïcité. Celle-ci doit être comprise non pas comme en France où la religion doit disparaître de l’espace public, mais au contraire avoir toute liberté de s’exprimer, car, admettait-il avec tous les francs-maçons de son époque (Benjamin Franklin, George Washington), la religion doit servir à maîtriser les citoyens.

Tout cet idéal fut inscrit par Jefferson dans la Déclaration d’indépendance de 1776 qui commence ainsi : « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Tout l’esprit des premiers colons est renfermé là : universalisme maçonnique, messianisme protestant, égalitarisme, républicanisme, rejet de toute autorité et, cerise sur le gâteau, pour tout homme le droit au bonheur, prétexte inusable pour des conquêtes économiques et territoriales futures. Cette constitution subversive ouvre véritablement une « ère révolutionnaire ».

UNE HÉGÉMONIE MESSIANIQUE

À LA CONQUÊTE DE L’OUEST ET DU SUD

À partir de ce moment, les États-Unis étendent leur hégémonie sur le monde en deux cents ans que l’on peut découper en quatre périodes. Pour chacune d’elles, nous remarquerons que la prospérité américaine repose sur une logique anticivilisatrice qui est, selon nous, la raison économique profonde de l’échec de leur hégémonie : conquête de nouvelles frontières, exploitation des richesses par le biais du libre-échange, diminution des profits, crise.

Durant la première période qui s’étend de 1789, début du mandat du premier président George Washington, à la fin du dix-neuvième siècle, le pays monte en puissance grâce à la conquête de territoires qui lui permet un essor industriel exceptionnel. La conquête de l’immense réservoir de terres et de richesses naturelles de l’Ouest se fait par l’extermination des Amérindiens et par la spoliation de leurs terres, mais aussi, quand celles-ci appartiennent à la France, à l’Espagne ou à la Grande-Bretagne, par la force armée et par la pression diplomatique. La Louisiane est achetée à Napoléon pour la somme dérisoire de quinze millions de dollars en 1803, ce qui double leur superficie, tout en réduisant la présence francophone en Amérique. De 1810 à 1842, les Américains prennent aux Espagnols la Floride et négocient avec les Britanniques la frontière avec le Canada. En 1845, ils font la guerre pendant trois ans au Mexique ajoutant ainsi au Texas, la Californie, une partie de l’Arizona, le Nouveau Mexique, le Nevada, l‘Utah et le Colorado.

Toutes ces annexions trouvent leur justification dans un principe que le journaliste démocrate John O’Sullivan a résumé en deux mots : la « Destinée manifeste ». Tout est permis au peuple américain, car leur destinée, leur mission reçue de Dieu, est manifestement d’ « occuper le continent qui nous a été confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude ».

Pour le professeur d’histoire italien Federico Romero : « Dès leur naissance (...), les États-Unis ont bâti leur relation au monde autour de l’idée de mission : une mission universelle de liberté et de civilisation, tout entière contenue dans les paroles que Thomas Paine [un des Pères fondateurs américains] prononça à la veille de la Déclaration d’indépendance : “ Il est en notre pouvoir de reconstruire le monde. ” » (Nikola Mirkovic, L’Amérique empire, éditions Temporis, 2021, p. 19)

Après la guerre de Sécession (1861-1865) qui est en vérité une conquête du Sud en liant indissolublement les États fédérés à l’Union, c’est l’âge d’or économique pendant lequel, grâce à la reconstruction, à l’exploitation des terres et à la constitution d’immenses combinaisons industrielles et financières, l’indice de production industrielle croît de 5 % par an. Dans le même temps, la population augmente de 32 à 76 millions d’habitants. Les USA accèdent ainsi au rang incontesté de première puissance industrielle.

Cela passe aussi par des méthodes immorales : l’exploitation des migrants, des noirs, des enfants... Mais les Américains les justifient par une théorie prétendument inspirée du capitalisme et... du christianisme, le « darwinisme social », que John Rockefeller résume ainsi : « La croissance d’une grosse affaire relève simplement de la survie des plus aptes... de la mise en œuvre d’une loi de la nature et d’une loi de Dieu. » (Mélandri, repère 954). Aussi, et c’est le grand principe économique qui animera les États-Unis dans les années à venir, l’État ne doit rien faire qui puisse entraver la créativité des entreprises, et inversement, ne rien faire pour les aider.

Cependant, on arrive au bout de la conquête de l’Ouest, ce qui provoque en 1893 une immense crise économique qui menace d’emporter dans les fonds le modèle de société que l’Amérique entendait incarner.

LA CONQUÊTE DU CONTINENT AMÉRICAIN

UN ÉCHEC CUISANT DE COLONISATION.

Pour s’en sortir, les Américains décident de trouver de nouveaux débouchés en conquérant de nouveaux territoires et en prétextant de la doctrine formulée par le président Monroe en 1823. Elle consiste à se réserver le continent américain et à en chasser les puissances colonisatrices européennes. Pour la première fois, les États-Unis sortaient de chez eux. Le début de nos malheurs ! Cette période est très courte, une dizaine d’années, mais elle fut d’une portée considérable sur la conduite future des États-Unis.

Pour rester fidèles à l’image des pères de la Révolution opposés à toute colonisation, hypocritement ils ne parleront pas d’impérialisme, ni de colonisation, mais de devoir d’expansion. Ils le justifient par leur messianisme et par une thèse très largement partagée par les élites anglo-américaines : la thèse darwinienne. Toujours Darwin ! Le pasteur protestant, Josiah Strong, l’avait développée dans son best-seller Our country, publié en 1885. Reprenant l’idée d’une destinée messianique de son pays dans le monde, il avait ajouté que, dans cette « compétition ultime entre les races », la supériorité de la « race » anglo-saxonne était incontestable, puisqu’elle était celle qui personnifiait le mieux les principes qui devaient faire vivre l’humanité, à savoir la démocratie, le protestantisme et la libre entreprise, et qu’en plus elle avait un incomparable talent à « faire de l’argent ». Son devoir était donc de prendre les armes.

Pour satisfaire cette politique d’expansion décidée à partir de 1895, les États-Unis soutiennent matériellement et financièrement plusieurs insurrections indépendantistes, notamment sur l’île espagnole de Cuba et aux Philippines, et refusent tout arrangement proposé par Madrid. Le 15 février 1898, l’explosion très opportune du bâtiment de guerre américain Le Maine, à l’ancre dans le port de La Havane, fait deux cent vingt-six morts. La presse américaine dénonce un casus belli et accuse l’Espagne. Ce n’est qu’en 1911 qu’une enquête américaine reconnaîtra que l’explosion interne de la chaudière du cuirassé était un accident... un accident « provoqué », corrigeait l’abbé de Nantes.

Cas extraordinaire dans l’histoire du monde, le Ciel prend parti dans cette guerre moderne et fait connaître sa Volonté à la bienheureuse mère Marie du Divin Cœur, supérieure de la maison du Bon Pasteur de Porto au Portugal : Notre-Seigneur promet la victoire de l’Espagne catholique en vue de son extension sainte du levant au couchant moyennant la consécration du monde au Sacré-Cœur par le Pape. Début avril 1898, durant la Semaine sainte, Jésus demande à la supérieure d’écrire au Pape dans ce sens (sœur Muriel du Divin Cœur, Le secret de la bienheureuse Marie du Divin Cœur, éditions CRC, chapitre 25).

Le 24 avril, la guerre est déclarée. Non sans de grandes souffrances, parfois supportées jusqu’à l’agonie, offertes par l’épouse du Sacré-Cœur comme preuve et signe de l’ordre divin reçu, la lettre parvient à son auguste destinataire en juin. Dès lors, l’intrépide supérieure suit avec un intérêt passionné, dans le journal et sur l’atlas, les opérations militaires. Chaque soir, elle rassemble sa communauté à la chapelle afin de prier pour l’Espagne. Pourtant, les jours passent et aucune réponse ne vient, ni ne viendra de Rome. Pourquoi ? Parce que la politique divine gêne les options de Léon XIII qui a misé, dès le début du conflit, sur une solution de compromis bien conforme à la diplomatie de complaisance qu’il pratique depuis vingt ans avec les gouvernements maçonniques et libéraux de tous pays.

Résultat, en quatre mois, la flotte espagnole est anéantie et l’Espagne est conduite à la table des négociations à Paris, où les Américains exigent entre autres la reconnaissance de l’indépendance de Cuba et l’annexion par eux des Philippines et de Puerto Rico. Le traité, signé le 10 décembre 1898, permet aux États-Unis de contrôler la quasi-totalité des Caraïbes et de se trouver dans le Pacifique à la tête d’un empire.

Mais ils se rendent vite compte que la colonisation est une œuvre difficile et non rentable. Les Philippins indépendantistes, que les Américains avaient promis de soutenir contre l’Espagne, se rendent compte qu’ils sont dupés et se retournent contre leurs alliés d’hier. Les combats pour l’indépendance durent jusqu’en 1902. Plus d’un million et demi de Philippins, soit 15 % de la population ! perd la vie dans cette insurrection au cours de laquelle les Américains recourent au massacre et à la famine. C’est un carnage et un échec complet ! En 1916, les USA finissent par annoncer qu’ils se retireront des Philippines dès qu’un gouvernement stable et démocratique sera établi, ce qui se fera en 1946.

LA DOCTRINE DE LA PORTE OUVERTE.

À la suite de ces échecs, les Américains mettent en place les outils qui leur permettront de dominer l’Amérique et plus tard de partir à la conquête du monde. Abandonnant la trop coûteuse doctrine du devoir d’expansion, ils adoptent celle de la porte ouverte. Elle consiste à réclamer l’ouverture non discriminatoire des marchés à l’intérieur des zones d’influence que les grandes puissances se sont taillées et à exiger de celles-ci le respect des souverainetés des territoires qu’ils occupent. Tels sont les deux piliers, économique et politique, que les Américains entendent utiliser pour instaurer leur nouvel ordre mondial. Elle leur fut extrêmement bénéficiaire. Elle leur permit de faire de l’argent tout en préservant leur prestige moral, puisqu’ils renonçaient à toute expansion territoriale.

Comme à chaque fois, illuminés par leur protestantisme, ils haussent cette nouvelle doctrine au rang de commandement divin. Le sénateur Albert Beveridge explique à un Sénat plein à craquer que la marche de l’Amérique « vers la suprématie commerciale » est inséparable de la réalisation « de desseins fixés par le Ciel ». Dieu « nous a désignés comme son peuple élu, devant dès lors prendre la tête de la régénération du monde ». William Stead, un journaliste britannique, concède que l’Amérique a pris la tête de la « mission providentielle » dont la race anglophone s’est vue chargée et qu’elle peut la mener pacifiquement à bien par sa domination économique (Mélandri, repère 1201 et sq.).

Les Américains admettent toutefois qu’ils seront parfois obligés, « à contrecœur cependant, dans des cas flagrants d’injustice et d’impuissance, d’exercer un pouvoir de police international ». Ce principe tyrannique, appelé corollaire de la doctrine Monroe, a été formulé par Theodore Roosevelt en 1904 et imposé abusivement au monde entier. Il leur permettra de “ justifier ” toutes leurs interventions militaires extérieures, ce que, pour commencer, ils feront une vingtaine de fois, entre 1898 et 1920, en Amérique centrale et aux Caraïbes.

En même temps a lieu un glissement “ clérical ” important, explique Mélandri. Auparavant, il revenait aux pasteurs de guider le pays vers son avenir brillant, tout en mêlant dans leurs discours religion et économie, conformément à leur doctrine calviniste. Dans la nouvelle cité sainte en train d’émerger, où les grands trusts remplacent les petites entreprises familiales et imposent leur rythme, cette mission appartient désormais aux managers, aux ingénieurs, aux grandes fortunes. « Ils sont les grands vicaires d’une nouvelle religion : celle des affaires, qu’une croissance soutenue vient légitimer » et par laquelle on espère obtenir « une sorte de Pax Corporata sous égide américaine » (Mélandri, repère 89 et sq.).

Qu’on ne s’y trompe pas ! Les managers des grandes entreprises et les propriétaires des grandes fortunes sont des francs-maçons. Cet “ anti-clergé ” sait parfaitement ce qu’il veut. L’objectif n’est plus de faire triompher le protestantisme, mais d’instaurer la République universelle. Les fortunes qu’il amasse lui permettent de multiplier son pouvoir de nuisance. Les forces occultes qui l’animent lui donnent l’énergie et l’opiniâtreté pour l’accomplir.

Or, avec la Première Guerre mondiale, certains Américains, comme le très idéaliste président Wilson (1913-1921) et son conseiller franc-maçon le colonel House, prennent conscience de la place éminente que prend l’Amérique dans le monde et veulent en profiter pour établir ce nouvel ordre mondial tant désiré qui conduira à la paix universelle. Les États-Unis ne doivent plus seulement servir d’exemple, mais se projeter dans le monde entier. Comment ? En utilisant la doctrine de la porte ouverte et ses deux principes, la démocratie et le libéralisme entrepreneurial. Telle est désormais pour eux la Destinée manifeste du pays : guider le monde vers le salut, explique Mélandri, en y diffusant « les principes américains », à savoir « la démocratie, l’autodétermination, la Porte ouverte, la globalisation, la sécurité collective et la foi dans une histoire progressiste conduisant vers un monde meilleur ». Ces principes maçonniques non négociables, car ce « sont les principes de l’humanité », explique le président au Sénat en 1917, sont imposés au monde de manière unilatérale au traité de Versailles de 1919 sous la forme des Quatorze points de Wilson. Ils permettent de détruire ce qui restait de Chrétienté en Europe, l’Autriche-Hongrie. Ils sont cependant freinés dans leur application par le Sénat américain qui les rejette, car trop contraignants pour son pays.

S’ensuit toute une manœuvre économique censée obtenir l’ouverture de marchés dans le monde entier, y compris en Allemagne, quitte à favoriser leur réarmement contre la France. Le chef de cette manœuvre est Herbert Hoover. Secrétaire au Commerce, il fait de son Département l’une des agences les plus puissantes de son pays. Selon lui, c’est la « seule voie sûre de progrès de l’humanité ». Il est persuadé que les USA domineront le monde et imposeront la paix par l’économie, à travers des coalitions d’entreprises, à condition qu’on les laisse se développer comme elles l’entendent dans ce climat favorable qu’est celui du libre-échange.

DE NOUVELLES FRONTIÈRES INTÉRIEURES.

Les faits semblent lui donner raison. Dans les années 1920, la production américaine est démultipliée grâce aux nouvelles sources d’énergie (électricité, pétrole) et aux nouvelles méthodes de production (fordisme et taylorisme). Cela a un effet immédiat sur les salaires des ouvriers américains et sur le prix des produits, ce qui permet de partir à la conquête d’un nouveau marché intérieur, les classes ouvrières qui peuvent désormais consommer des biens auxquels seuls les riches avaient accès. C’est l’ouverture de l’ère de la consommation de masse. Tout cela semble confirmer que le moteur de la démocratie, de la modernité et du bonheur est le modèle économique américain.

Avec la publicité, le consumérisme, le développement du sport-spectacle, du cinéma, de la radio, les gens veulent acheter et jouir tout de suite. La vision protestante de la société explose, l’esprit puritain qui enseignait à épargner et à investir, recule et laisse place à un nouveau capitalisme fondé sur le développement vertigineux du crédit : on ne veut plus se priver, donc on emprunte. Cette abondance à découvert donne un nouveau souffle “ artificiel ” à l’économie et assure une certaine paix sociale. C’est comme une nouvelle conquête de l’Ouest. On croit avoir concrétisé la promesse de l’Amérique. Des millions d’Américains possèdent un frigo, le téléphone, une auto... Il semble que capitalisme et démocratie se conjuguent parfaitement et répondent bien mieux à l’idéal socialiste – nourriture, logement et vêtement pour tous – que le marxisme lui-même. Le président Calvin Coolidge (1923-1929) n’hésite pas à sacraliser ce système en disant que « l’homme qui construit une usine construit un temple [...]. L’homme qui y travaille y prie. »

« Aujourd’hui, proclame Herbert Hoover lors de la campagne présidentielle de 1928, nous sommes plus proches de l’idéal de l’abolition de la pauvreté [...] qu’aucun pays ne l’a jamais été. » Le succès économique est tel qu’Herbert Hoover est tout naturellement élu président des États-Unis.

Mais un an plus tard, en octobre 1929, c’est l’heure des comptes. La grande dépression éclate, suivie de grands troubles politiques dans le monde. Tout le système américain est remis en question.

En 1932 arrive Franklin Roosevelt prêt à relever le défi pour refaire de son pays le modèle de l’humanité. Mais Roosevelt est un naïf qui n’a aucune idée de la façon dont il faut procéder. « L’essentiel est d’essayer », répète-t-il sans cesse. Sa politique du New Deal multiplie, souvent dans le désordre, improvisations, expédients et expériences.

Une chose est sûre. Roosevelt doit aller contre la sacro-sainte règle du libre-échange et contre la Constitution en renforçant le rôle de l’État fédéral, car la crise dément le dogme américain qui certifie que la logique du marché est capable de résoudre les crises par elles-mêmes. On est obligé de faire intervenir l’État dans l’économie du pays. Malgré tout, à la fin des années 1930, le bilan économique et social du New Deal est très mitigé.

LE GÉANT DE LA TERRE

La guerre tire opportunément les États-Unis du marasme et les remet sur les rails de leur destin messianique. Cette troisième période, de 1945 à 1989, les dresse véritablement en « géant de la terre » (président Truman). L’heure est arrivée de réaliser le rêve de Wilson pour faire de la Terre entière la Nouvelle Frontière de l’Amérique, pour créer une économie internationale, pour élaborer un nouvel ordre moral mondial qui prouverait au monde qu’ « une société d’hommes qui s’autogouvernent, comme dit Truman en 1945, est plus puissante, plus résistante, plus créative que tout autre type de société ». Cela leur semble d’autant plus accessible qu’ils sortent de la guerre avec une écrasante supériorité économique, financière et militaire. Moscou s’y oppose, mais l’Amérique entend bien imposer son modèle.

Ils croient toujours que tout ce qui est bon pour l’économie américaine est bon pour le monde, or ce qui serait très bon pour l’Amérique serait que le monde entier devienne un vaste marché sans barrières douanières ni discriminations commerciales. L’on s’efforce de conquérir de nouveaux territoires en forçant les vieux empires à abandonner leurs colonies, en créant la Communauté européenne et, à partir des années 1970, en cherchant à percer le marché chinois. On applique la nouvelle formule économique parfaite tirée du New Deal : un système capitaliste de libre-échange doté de pouvoirs compensateurs exercés par le pouvoir fédéral, par l’intermédiaire de son soft power, de sa puissance financière et militaire et des grandes institutions internationales (onu, fmi, omc, etc.) mises en place après la guerre. Ainsi, par le consumérisme, qui toujours aux USA se substitue aux idées, à la religion et à la civilisation, doit se réaliser cette ultime communion de l’humanité, cette Pax Corporata que les chantres du rêve américain avaient souvent évoquée.

À côté de ce rêve, le danger majeur de l’expansion communiste oblige la meilleure part des Américains à concentrer tous leurs efforts sur la défense de leur pays et de la civilisation. Un volet diplomatico-militaire est déployé pour soutenir la reconstruction des pays alliés et pour envoyer des troupes sur différents théâtres d’opérations.

Ainsi, les États-Unis sont tiraillés par deux forces contraires : un rejet absolu du communisme d’une part partagé par le pays réel et par de grandes figures comme le général Mac Arthur, et un esprit mercantile et révolutionnaire d’autre part soutenu par une grande partie du monde politique et du monde des affaires noyautés par la franc-maçonnerie. Le second courant l’emporta malheureusement bien souvent qui freina la lutte contre l’Urss quand les profits à tirer n’étaient pas suffisants.

« Le professeur américain Eliot Cohen le dit sans vergogne, écrit Mircovic : “ Ces États (l’Allemagne nazie et l’Union soviétique) étaient des menaces mortelles non pas à cause de leurs idées pernicieuses, mais à cause de leur ambition de conquérir et d’absorber d’autres États, et particulièrement le cœur productif de l’Europe, un des grands moteurs de l’économie mondiale. ” C’est cela qui a encouragé Washington à entrer dans la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre l’Allemagne et c’est ce qui l’incitera à tout faire pour éviter que l’Europe de l’Ouest ne devienne communiste. Ce n’est pas un combat prioritairement idéologique, mais économique et à cette fin tous les moyens sont bons. » (Mirkovic, p. 103)

L’analyse de l’abbé de Nantes en janvier 1979 était tout aussi sévère :

« Sur le plan militaire : l’irrésolution, pour ne pas dire la lâcheté américaine en Corée, le pourrissement voulu de la guerre d’Indochine devant aboutir pour des motifs “ moraux ” à l’éviction des colonialistes français, firent voir que le containment ne retiendrait rien. Et comme au même moment l’Occident, par goût du lucre, ravitaillait l’adversaire et voulait aider à son développement technologique, dans l’intention élevée de le “ moraliser ” et de l’attendrir, les peuples menacés surent de quel côté était la force implacable et de quel autre l’incurie, la faiblesse, l’abandon. Ce fut le jeu de dominos. Vous faites tomber le premier [pays], il entraîne le second dans sa chute et, de proche en proche, toute la rangée s’effondre. Voilà ce que furent, résumées par les responsables eux-mêmes, la géopolitique et la stratégie américaine. » (CRC n° 137, janvier 1979, p. 2)

Dans son antimarxisme, l’Amérique était notre bouclier, mais dans son libéralisme subversif, elle était notre mort. Il fallait donc composer habilement. Cela avait été la position très sage du maréchal Pétain qui avait conquis le consul américain à Vichy et Alger, Robert Murphy, et l’ambassadeur américain l’amiral Leahy. Ce fut celle du général Franco qui s’entendit avec l’ambassadeur américain James Dunn dans les années 1950.

C’était celle que préconisait l’abbé de Nantes dans les années 1970 et 1980. « Les États-Unis ne sont pas pour autant des ennemis, ni actuels ni virtuels. Ils sont nos alliés principaux, mais intermittents et douteux. Empressés à nous relever quand nous sommes tombés, ils sont capables de nous laisser choir ou même de nous faire tomber quand nous retrouvons notre grandeur et ce rôle mondial séculaire qu’ils se sont adjugé une fois pour toutes et ne nous rendront jamais. » (CRC n° 160, décembre 1980, p. 9) Tomber dans un antiaméricanisme primaire comme de Gaulle, qui fit tout pour se couper d’eux, était faire le jeu des communistes.

LES USA S’IMPOSENT PAR UNE MANŒUVRE FINANCIÈRE

En février 1965, de Gaulle (par antiaméricanisme ?) exige l’échange de ses dollars contre de l’or conformément aux accords de Bretton Woods. Les Britanniques emboîtent le pas. L’Allemagne, l’Italie, le Japon sont tentés de le faire. Ayant imprimé cinq fois plus de dollars qu’ils n’ont d’or en dépôt, un vent de panique souffle alors sur les États-Unis qui va les pousser au vol.

Pour sortir de cette situation, le président Nixon annonce le 15 août 1971, à la surprise de tous, l’abandon de la convertibilité du dollar en or ainsi que du régime des taux fixes établi à Bretton Woods en 1944. Washington change unilatéralement les accords du contrat, parce qu’elle n’est plus capable de les tenir.

La raison officielle donnée est d’obtenir du temps pour établir une nouvelle parité du dollar avec l’or... parité qu’on attend toujours. En réalité, les USA n’opèrent rien de moins qu’une malversation financière ! Les premières conséquences de cette manœuvre américaine est de tenir prisonniers ses propres alliés et d’accroître la puissance des grandes banques privées qui se substituent pour partie aux banques centrales qui géraient jusqu’alors le système de Bretton Woods. « Dorénavant, la valeur du dollar est déterminée par le marché, explique Mirkovic. Les USA vont se doter officiellement de la plus forte arme monétaire mondiale : la capacité d’imprimer autant de dollars qu’ils veulent tout en octroyant à leur monnaie le statut de monnaie de réserve mondiale sans que cette monnaie ne soit adossée à aucune référence réelle. » (p. 150)

À cela s’ajoute une autre OPA. Un traité secret, monté par le Secrétaire du Trésor américain William Simon, ex-trader de Salomon Brothers, et son adjoint Gerry Parsky, est signé en toute confidentialité entre Riyad et Washington assurant que la vente de pétrole ne puisse se faire qu’en dollars US. Ainsi, l’Amérique fait d’une pierre deux coups : elle neutralise le pétrole comme facteur de déstabilisation et fait financer son déficit par des puissances pétrolières qui ne savent pas quoi faire de leur argent. En 1975, tous les pays de l’OPEP finissent par donner leur accord pour se faire payer uniquement en dollars. Dorénavant, tous les pays du monde se voient obligés de se procurer des dollars pour acheter du pétrole. Grâce à cette manœuvre et à bien d’autres connexes, comme l’extraterritorialité du droit US, le dollar continue de s’imposer malgré la suppression de l’étalon-or. Le glas de l’Empire n’a donc pas sonné et les États-Unis imposent leurs règles monétaires au monde entier.

Malgré cela, le capitalisme interventionniste américain vient à buter sur d’insurmontables difficultés comme le déficit commercial, la double dévaluation du dollar et le double choc pétrolier. Les Américains ont le sentiment de perdre le contrôle de leur destin. « On se demande, avoue Henry Kissinger, Secrétaire d’État, si l’Amérique n’a pas atteint le point où les possibilités apparemment infinies de la jeunesse se rétractent soudain. »

Pendant ce temps, le monde libre néglige de se défendre, signe des accords de désarmement, participe à des conférences pacifistes, procède à des transferts de technologie, fait crédit à l’Urss et refuse de voir que celle-ci se surarme. En 1980, vingt divisions soviétiques sont massées sur le front européen, soit 600 000 hommes, 50 000 chars d’assaut, 5 000 avions... « Devant cette politique d’agression, que leur mondialisme franc-maçon leur interdit de comprendre, et que leur mercantilisme ne veut pas voir, s’alarmait l’abbé de Nantes, les USA ont adopté une politique de détente qui est plutôt d’attente du pire, ou de retardement de la catastrophe. » Aussi, les plus lucides, dont l’abbé de Nantes se fait largement l’écho, prédisent une invasion des Soviétiques en Europe de l’Ouest d’ici 1983.

Heureusement, l’Amérique réagit et élit Ronald Reagan, 1980-1988, qui lance l’Amérique dans une course aux armements pour rétablir le rapport de force avec l’Est.

L’abbé de Nantes écrivait en avril 1981 : « L’équipe Reagan-Haig a osé proclamer que les droits de l’homme étaient une morale cousue main pour l’avantage des Soviétiques, une sorte de morale du KGB à usage externe... » Dès son entrée en fonction, le général Alexander Haig, secrétaire d’État, gendre de Mac Arthur, ancien homme de confiance du président Nixon et catholique pratiquant, déclare : « La lutte contre le terrorisme international aura la priorité sur les droits de l’homme. » (CRC n° 164, avril 1981, p. 1)

Notre Père fit beaucoup prier nos amis pour que le Ciel nous épargne ce châtiment de l’invasion. Or, en novembre 1982 débute une série noire pour l’Urss qui voit mourir successivement trois présidents – Brejnev, Andropov et Tchernenko – et deux ministres de la Défense, tandis que plusieurs catastrophes effroyables ravagent ses stocks de missiles et complexes d’armements, particulièrement le 13 mai 1984, à Severomorsk dans la presqu’île de Kola (frère Guy de la Miséricorde, Le siècle du triomphe des erreurs de la Russie (1917-1991), Il est ressuscité n° 232, mai 2022).

En plus du coût financier de cette politique de salut national et des conséquences économiques catastrophiques jamais résorbées de l’abandon de la convertibilité du dollar en or, les USA s’endettent délibérément pour permettre à la population dont les revenus commencent à stagner de continuer à consommer. Reagan choisit la voie de l’internationalisation des marchés financiers ce qui engendre une succession de séismes bancaires et boursiers : banqueroute du Mexique en 1982, mini-krach de Wall Street en 1987, faillite des caisses d’épargne à la fin des années 1980 accélérée par la guerre du Golfe au début des années 1990... En 1987, les États-Unis perdent le statut de créancier net vis-à-vis de l’étranger que depuis 1917 ils avaient gardé.

Mais survient un événement géopolitique majeur qui fait espérer aux États-Unis de pouvoir gagner le jackpot.

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL POSTCOMMUNISTE

Après les années Reagan, les Américains reviennent à leurs démons. Au lendemain de l’effondrement de l’Urss, quatrième période, Bush père et fils, Clinton, Obama croient à la victoire définitive de la démocratie occidentale comme forme ultime de gouvernance de l’humanité. « La plus grande démocratie du monde, prophétise Clinton, prendra la tête d’un monde où il n’existera plus que des démocraties. » Enfin ! le rêve des États-Unis de dominer le monde semble devoir se réaliser.

Comme le firent jadis les cow-boys partis à la conquête de l’Ouest, reste à conquérir de nouvelles frontières : l’ex-Urss, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie. Le but est de s’assurer qu’aucun concurrent ne se lève et que toutes les routes commerciales, notamment celles des hydrocarbures, soient contrôlées à leurs profits, et cela d’autant plus que les besoins de pays comme la Chine et l’Inde sont en constante augmentation.

Champions incontestables du monde dans les années 1990, les États-Unis ont pourtant du mal à s’imposer. On déteste leur politique impériale, on perd confiance dans leur économie et on exècre leurs brigandages et leurs mensonges. La Russie s’en souviendra.

La logique de dérèglementation financière de l’économie mondiale provoque de nouvelles crises, et pas des moindres : crise asiatique en 1997-1998, éclatement de la bulle informatique en 2000 et, évidemment, crise des subprimes en 2007-2008. La Banque fédérale empire le phénomène en déversant des liquidités astronomiques. Mais, ce faisant, elle pousse l’Amérique à vivre toujours plus à crédit et à importer des volumes toujours croissants de pétrole et de produits. Les déficits de la balance commerciale et du budget s’envolent.

Dans le même temps, l’internationalisation de la production favorise l’ascension de nouvelles nations qui contestent la suprématie des États-Unis. Les BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – semblent destinés à jouer un rôle toujours plus important dans la nouvelle économie mondiale. En 2012, la Chine ravit le rang de première puissance commerciale mondiale qui rebat les cartes géopolitiques.

En politique étrangère, les interventions des USA pour imposer la démocratie dans le monde sont des échecs cinglants : en Yougoslavie, en Somalie, au Kosovo, en Afghanistan à partir de 2001, en Irak en 2003, dans les pays où sont suscitées les révolutions de couleurs, en Ukraine notamment. L’absence d’intervention, comme à Hong-Kong, fait voir à l’évidence que les USA ne sont plus qu’une puissance du passé. L’hégémonie de l’Amérique est toujours bien réelle, mais il est possible de lui résister. Aussi, conformément à ce que les États-Unis ont toujours fait, la solution serait de conquérir de Nouvelles Frontières pour relancer un cycle. La Russie est une victime de choix, mais c’était sans compter sur l’habileté de Vladimir Poutine...

LA MAÎTRISE DU HEARTLAND

À la lumière de cette rétrospective, essayons de donner un éclairage sur le jeu diplomatique actuel des États-Unis en Europe, en Russie et en Chine.

Selon les théories du fondateur de la géopolitique britannique Halford Mackinder (1861-1947), retravaillées par le géopoliticien américain Nicholas Spykman (1893-1943), si les puissances maritimes mondiales, l’Angleterre puis les États-Unis, veulent dominer le monde, elles doivent nécessairement maîtriser le cœur du monde, le Heartland (cf. carte n° 2, ci-desous), l’Eurasie, dont les trois principaux centres sont les pays germaniques, la Chine et surtout la Russie, centre de l’Eurasie et réservoir immense de richesses naturelles. « Qui contrôle l’Eurasie, contrôle la destinée du monde. » (Spykman)

Pour cela, Londres puis Washington doivent absolument concentrer leurs efforts sur le bord du monde, le Rimland, la ceinture littorale qui enserre le Heartland. Cela présente un double avantage : la maîtrise des mers et le maintien de la pression sur le Heartland en empêchant les puissances qui la composent de se constituer une sphère d’influence avec leur Étranger proche et de les maintenir divisées entre eux, c’est-à-dire d’empêcher les rapprochements Allemagne-Russie et Russie-Chine.

Les analystes expliquent que ces théories ont été adoptées par l’administration américaine dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu’elles ont été appliquées par deux grands noms de la politique étrangère américaine, Henry Kissinger et Zbigniew Brezinski.

Il faut tout de même relativiser le poids de cette théorie du Heartland dans l’esprit des stratèges américains et la confronter à la réalité des choses. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, les Américains ont laissé les Soviétiques faire, alors que l’application de ce principe les poussait logiquement à s’attaquer à eux.

La théorie du Heartland ne semble donc pas avoir toujours été le principe absolu de la conduite américaine. Y en a-t-il un ? Est-ce simplement, comme l’écrit notre Père, la méchanceté des gens « pourris par l’argent et les plaisirs » qui guide ce pays ? Pas seulement, notre Père donne une raison plus profonde.

Mais avant, citons Mirkovic : « Les cercles de pouvoir américains ne travaillent pas seuls, mais sont entourés de groupes de réflexion et de groupes de pression qui défendent leurs propres intérêts avant ceux du pays. »

Et il ajoute cette réflexion d’un auteur américain, Michael Parenti : « Les organismes gouvernementaux haut placés comme la NSA, le FBI, la CIA et la National Security Council (NSC) sont complétés [parfois même noyautés et chapeautés] par des commissions [maçonniques] comme le Council on Foreign Relations, la Commission Trilatérale, la Conférence Bilderberg, le Bohemian Grove et d’autres groupes élitistes formels et informels (...). Les Américains qui en font partie sont les individus qui peuplent les hautes sphères des cercles du pouvoir américain, qui deviennent les secrétaires d’État, de la Défense, du Trésor, du Commerce et les patrons de la CIA et du NSC, dans la porte tournante entre Washington et Wall Street. » (Mirkovic, p. 209)

Ces groupes, pour la plupart maçonniques, ne travaillaient pas plus hier pour la chute du communisme qu’ils ne militent aujourd’hui pour le bien de leur pays. Seul les intéresse « la submersion de la souveraineté des États-Unis et de l’indépendance nationale dans un gouvernement mondial tout-puissant », comme en témoignait Chester Ward, ancien membre du CFR. Donc, la théorie du Heartland n’est appliquée que si elle sert leurs intérêts.

« Dans leur frénésie, écrit l’abbé de Nantes, ces puissances occultes du monde des affaires entretiennent le dessein monstrueux de ruiner toute civilisation de pauvreté évangélique, toute religion vraie, tout pouvoir politique indépendant, pour que règne par toute la terre leur ploutocratie absolue.

« Égarés par l’or et fermés aux souffrances des hommes comme à la loi de Dieu, ils comptent sur le communisme pour servir leurs desseins, de ruine des concurrents, de renversement des frontières, d’ouverture d’immenses marchés sur les charniers de la Chrétienté. Et pour cela, entre eux, ils n’ont besoin d’aucun masque. La religion de Mammon leur suffit. » (CRC n° 137, p. 11)

Sans dire qu’elles sont maçonniques, Nikola Mirkovic décrit le mode d’action de ces organisations : « Leur monde idéal est un monde composé d’individus esseulés et sans liens sociaux incapables de résister à leur hégémonie. C’est la raison pour laquelle beaucoup de ces organisations voient les nations, les corps intermédiaires, les syndicats, les religions et même la famille traditionnelle comme obstacles à leur expansion. »

Solve et coagula, c’est la devise maçonnique !

L’auteur ajoute ces lignes écrites en 2003 par Michael Ledeen, néoconservateur et principal conseiller pour les affaires internationales de Karl Rove, le chef de cabinet adjoint de Georges W. Bush : « La destruction créative est notre surnom à l’intérieur de nos sociétés et à l’étranger. Nous abattons l’ordre ancien chaque jour, des affaires à la science, la littérature, l’art, l’architecture et le cinéma à la politique et à la loi. Nos ennemis ont toujours détesté ce tourbillon d’énergie et de créativité qui menace leurs traditions (quelles qu’elles soient) et les humilie pour leur incapacité à maintenir la cadence. Voyant l’Amérique défaire les sociétés traditionnelles, ils nous craignent car ils ne veulent être défaits. Ils ne peuvent se sentir en sécurité tant que nous sommes là, car notre seule existence – notre existence, pas nos politiques – menace leur légitimité. Ils doivent nous attaquer afin de survivre comme nous devons les détruire afin d’avancer dans notre mission historique. » (Mirkovic, p. 210)

David Rockefeller, l’un des membres les plus éminents de ces organisations secrètes, a également avoué dans Mémoires, son autobiographie publiée en 2002 :

« Pendant plus d’un siècle, des idéologues extrémistes à chaque bord du spectre politique se sont emparés d’incidents très médiatisés telle ma rencontre avec Castro pour attaquer la famille Rockefeller à propos de l’influence indue que, selon eux, nous exerçons sur les institutions politiques et économiques américaines. Certains croient même que nous faisons partie d’une cabale secrète travaillant contre les intérêts supérieurs des États-Unis, et nous décrivent, ma famille et moi-même, comme des “ internationalistes ” qui complotent avec d’autres à travers le monde afin de construire une structure politique et économique globale, plus intégrée – un seul monde, si vous voulez. Si telle est l’accusation, je suis coupable, et j’en suis fier. »

EN EUROPE.

Après la guerre et jusque dans les années 2000, l’Europe de l’Ouest fut considérée par les Américains comme la clef de l’échiquier eurasien (Christophe Réveillard, Revue française de géopolitique, n° 3, ellipses, 2005, p. 251). D’où sa volonté de nous maintenir sous sa direction. Brezinski décrivait l’Europe comme la partie principale de la zone de puissance mondiale qui conditionne le maintien des États-Unis comme superpuissance, parce qu’elle est un marché immense et riche et parce qu’il faut à tout prix qu’elle ne s’entende pas avec l’Urss autrefois, la Russie aujourd’hui.

C’est ainsi que tout au long du XXe siècle, les politiques américaines ont cherché à briser, étape après étape, tout pays européen susceptible de pouvoir les concurrencer en utilisant la maîtrise de la mer, la diplomatie du dollar, la force armée, le pouvoir financier, la technologie, la culture.

Mais l’arme la plus efficace pour soumettre l’Europe de l’Ouest fut de l’avoir engagée dans le processus de l’Union européenne, dans la constitution d’une entité européenne, « conforme à leurs intérêts, avec leurs propres références intellectuelles, en s’appuyant sur des Européens admirateurs du système politique et économique américain... » (Dominique Barjot, Revue française de géopolitique, p. 254) Le meilleur représentant de ces Européens, est Jean Monnet lui-même qui a participé avec Roosevelt à des réflexions de l’administration américaine sur la suppression des droits de douane et des contingentements (mesures de défense pour limiter la liberté d’entreprise), sur le marché commun et surtout sur la nécessité d’empêcher des « alliances intereuropéennes » que ne contrôleraient pas les USA, car ceux-ci, explique Chauprade, n’entendaient pas voir le projet européen s’écarter d’un projet qui ne serait pas piloté par eux.

Notre Père disait : « Nous, peuples européens, vieille Chrétienté, Église catholique, qui, quoi nous empêche de dresser un rempart qui nous protège ? Avouons-le, rien ne nous en dissuade que notre lâcheté, rien ne nous en empêche que notre méchanceté. Voilà le fait : nous, peuples chrétiens d’Occident, vieilles et jeunes chrétientés, nous sommes devenus si mauvais, si méchants que nous admirons et que nous aidons ce qui est mal. » (CRC n° 137, p. 11)

Après la chute du mur de Berlin et la disparition de l’Urss, Washington, ne risquant plus de voir ses alliés européens se tourner vers le Kremlin, ne craint plus d’être trop brutal. Dès le début des années 1990, les Américains opèrent une montée en puissance de leurs plans d’intervention en Europe pour se rendre maîtres du jeu, imposer leurs vues qui passaient par la neutralisation d’une possible entente germano-russe, par un renforcement de l’arrimage et une soumission plus complète de l’Union européenne à l’Otan, par l’adhésion dans l’Europe des États d’Europe de l’Est jusqu’à vouloir y intégrer l’Ukraine. La guerre de Yougoslavie a été une opération américaine pour entraîner les Européens sous son contrôle et pour écraser par sa démonstration de force technologique toute velléité d’autonomie. Annihilées, les institutions européennes continuent aujourd’hui d’adopter une idéologie d’intégration et de dépolitisation des rapports étatiques, toujours dans la perspective souhaitée par les Américains de nous neutraliser et de réaliser un grand marché transatlantique.

LA RUSSIE.

À la fin de la guerre froide, l’Amérique croit pouvoir tirer de sa victoire sur l’Urss la légitimité de son modèle et cueillir les « dividendes de la paix » par le biais des institutions internationales comme le FMI, par l’ouverture des frontières, la dérégulation des marchés et la privatisation des entreprises. Sous Eltsine, corrompant les décideurs et forts d’appuis américains, une puissante oligarchie en profite pour racheter pour une bouchée de pain, grâce aux privatisations de 1992, les monopoles les plus prometteurs, ceux du pétrole, du gaz, de l’aluminium, du nickel, du secteur bancaire, etc. Ces mesures sont un fléau pour la Russie et provoquent une catastrophe économique au point qu’une grande partie des Russes identifie clairement la « thérapie de choc » libérale à un complot de l’Occident et des États-Unis contre leur pays.

En mai 2000, Poutine accède à la présidence et met fin au pillage. Il impose une politique économique de redressement fondée sur l’utilisation de l’énergie comme levier de puissance. Il est prêt à travailler avec tout État, mais il exige l’indépendance de la Russie.

À ce coup, l’Amérique en perdant la liberté d’exploiter les richesses russes, d’imposer un régime de libre-échange et de faire de la Russie un marché de consommateurs à son profit, perd la possibilité de soumettre la Russie par le levier économique.

Pour dominer le Heartland malgré tout, comme voulu, l’Amérique utilise maintenant le levier politique en tentant de priver la Russie de son étranger proche (Tchétchénie, pays Baltes, Ukraine) et des partenaires de l’Ouest européen.

LA CHINE.

C’est dans cette perspective du contrôle du Heartland et de l’isolement de l’Urss que Henry Kissinger, conseiller des présidents Nixon et Ford dans les années 1960, a travaillé au rapprochement des USA avec la Chine maoïste en proposant une aide soutenue pour le décollage économique de la Chine. Kissinger pensait ainsi faire d’une pierre trois coups : on cassait le bloc communiste Urss-Chine, on ouvrait l’immense marché chinois aux entreprises américaines, et, par le commerce, on convertissait la Chine aux valeurs américaines.

Kissinger effectue son premier voyage secret en juillet 1971, qui est suivi du voyage officiel de Nixon en février 1972. Cela a semblé une excellente affaire pour les Américains, car les Chinois ont eu l’intelligence d’accepter toutes les aides proposées. À ceci près que les Américains avaient trahi leurs principes et leurs alliés. Taïwan qu’on soutenait depuis 1949 a été lâchée en 1971 quand elle fut priée de quitter son siège permanent au Conseil de Sécurité en faveur de la Chine communiste.

En réalité, il était du devoir des USA de laisser la Chine s’effondrer économiquement et humainement. Mao et ses successeurs, en appliquant le léninisme dur, étaient en train d’anéantir leur pays. On estime que le Grand Bond en avant de Mao a provoqué la mort de quinze à cinquante millions de victimes. Au lieu de laisser ce pays mourir de son marxisme, on lui a donné tous les principes économiques qui lui ont permis de rebondir, de s’enrichir et aujourd’hui de nous dominer, tout en conservant sa doctrine mortelle.

Aujourd’hui les USA se rendent compte qu’ils ont fait une erreur monumentale. Cela ne nous étonne pas, car ils ont toujours agi de la même façon. Ils soutiennent les dissidents de pays qu’ils veulent conquérir et ils réfléchissent après aux conséquences : Cuba et les Philippines en 1898, toutes les guerres de décolonisation après la guerre, les Talibans d’Afghanistan en 1978, Daesh contre la Syrie de Bachar, etc. Leur objectif immédiat est de gagner des marchés et de dominer les puissances adverses, c’est la politique de la porte ouverte. Ce n’est pas de la diplomatie, mais de l’opportunisme à courte vue qui conduit souvent au malheur.

Kissinger s’est demandé plus tard s’il n’avait pas donné naissance à un monstre. Quelle lucidité ! Un monstre qui s’appelle la Chine marxiste-léniniste, qui englobe 20 % de la population mondiale et qu’on ne peut plus dominer.

Actuellement, Xi Jinping cherche à atteindre deux objectifs stratégiques : mettre la main sur l’île de Taïwan et faire de la mer de Chine méridionale une mer chinoise (cf. carte n° 3, ci-contre). Cela lui permettrait d’éloigner les Américains de ses frontières maritimes, de se donner de l’espace pour faire naviguer ses sous-marins et les envoyer en mission en toute discrétion et de contrôler le transport naval commercial qui passe par Singapour et la mer de Chine.

Actuellement, Xi Jinping cherche à atteindre deux objectifs stratégiques : mettre la main sur l’île de Taïwan et faire de la mer de Chine méridionale une mer chinoise (cf. carte n° 3, ci-contre). Cela lui permettrait d’éloigner les Américains de ses frontières maritimes, de se donner de l’espace pour faire naviguer ses sous-marins et les envoyer en mission en toute discrétion et de contrôler le transport naval commercial qui passe par Singapour et la mer de Chine.

Mais la Chine a deux faiblesses majeures qui pourraient être d’un grand poids dans le duel sino-américain. Tandis que la population américaine augmente, celle de la Chine vieillit. Selon les prévisions officielles de l’ONU, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans représenteront près de 24 % du 1, 4 milliard d’habitants d’ici 2050. Ce phénomène est aggravé par le taux de natalité (7, 52 naissances pour 1000 habitants) qui est à son plus bas niveau depuis plus de quarante ans. Le rétropédalage du pouvoir, qui a autorisé en 2016 les Chinois à avoir deux enfants, puis trois à partir de 2020, après des décennies d’application de la politique de l’enfant unique, a été effectué beaucoup trop tard.

La Chine accuse également une dette abyssale. Si la dette extérieure de la Chine reste modérée, estimée à 15 % du PIB, la dette domestique totale du secteur non financier est à plus de 250 % du PIB (chiffres BNP Paribas, mai 2022). La récente contraction de l’activité dans le pays constitue un nouveau choc qui dégrade davantage les revenus des entreprises et des ménages.

LA VÉRITÉ SUR L’AMÉRIQUE

Nous assistons à l’échec de l’hégémonie américaine, parce que depuis les années 1960 les États-Unis sont entrés dans une crise profonde qu’ils n’ont fait qu’aggraver depuis. Puisant dans leur histoire, il leur semble que la seule solution est de conquérir de Nouvelles Frontières : la Chine, la Russie... mais ceux-ci n’ont pas l’intention de céder. Resterait la solution d’un recours à une politique nationaliste, populiste, comme sous Reagan. C’est ce que propose Donald Trump... avec tous les principes faux qu’il draine et toutes les ambiguïtés du personnage.

Finalement, pourquoi les États-Unis n’ont-ils aucun rôle à jouer dans le plan du salut du monde ?

L’abbé de Nantes expliquait dans son Apologétique totale (1985) que si vraiment l’orthodromie catholique ne peut pas être démontrée, c’est-à-dire si on ne peut pas voir que l’Église catholique est l’œuvre du Christ, alors il faudrait que nous trouvions une autre Église, hérésie ou schisme, une autre communauté chrétienne se réclamant du Christ qui ait mieux fait et qui ait réussi ce que l’Église n’a pas réussi.

Or, l’histoire que nous venons de survoler de l’échec de la plus grande puissance du monde prouve que les USA, contrairement à ce qu’ils prétendent, ne sont pas l’axe central de l’histoire humaine. Il est incontestable qu’ils restent encore une grande puissance mondiale, mais qui jamais ne prendra la place occupée par l’Église catholique. Il semble qu’il faille plutôt leur appliquer cette parole de Notre-Seigneur : « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » (Lc 16, 15) La géopolitique des hommes n’est pas celle de Dieu. Demain, la Chine et les États-Unis disparaîtront à leur tour, s’ils ne se convertissent pas, tout comme furent anéantis le royaume de Babylone, l’Empire égyptien et l’Empire romain.

Si le projet d’hégémonie américain a échoué, c’est plus précisément parce que tous ses principes, économiques, politiques et religieux, sont faux.

Ses principes économiques sont faux. Croire qu’on va changer le monde par l’opulence et le consumérisme, par le confort et la satisfaction des plaisirs, c’est ne pas tenir compte de l’âme et de l’esprit des gens et les rabaisser au rang d’animaux. Comme écrit justement l’abbé de Nantes : « L’American way of life est une éthique de quatre sous, dont aucun Américain n’est dupe, qui prêche le bonheur sur terre par l’abondance croissante des biens matériels et la liberté pour tous de taper dedans sans se gêner et sans gêner personne. C’est un instrument de propagande et de bonne conscience suffisant pour la conquête du marché mondial » et rien de plus (CRC n° 137, p. 12). Ce n’est pas sur la richesse qu’on construit une civilisation durable.

Ses idées politiques sont fausses. La démocratie et les droits de l’homme sont imposés pour « priver des millions d’hommes des moyens de leur humble et sage tranquillité : notre sainte religion catholique, de bons gouvernements, leurs coutumes millénaires » (CRC n° 137, p. 11).

Sa religion est fausse, par conséquent son messianisme est faux et la justification de sa politique et de sa prétention à dominer le monde parce que Dieu le veut est fausse. Dieu n’a jamais voulu que les Américains dominent le monde et nous conduisent vers « la Cité brillant sur la colline ».

« Cette foi en l’Homme, cette défense de ses droits et d’abord de sa liberté, et en premier lieu de sa liberté religieuse, puis de sa liberté politique, économique, familiale ; ce parti pris de régler toutes les questions humaines, tous les rapports, tous les échanges sociaux, à partir de l’homme individuel et de son droit, ses droits, c’est un principe premier, c’est une foi, un sentiment, une volonté absolument nouveaux dans le monde et dans la tradition universelle une révolution sans précédent. Cela est si profond, si radical, en telle rupture avec notre religion, nos coutumes, notre culture millénaire qu’il faut bien se demander quel Esprit l’a inspiré, ce culte de l’Homme ! » (p. 12)

Il n’y a qu’une seule religion qui peut réaliser la Jérusalem céleste, c’est l’Église catholique. Et il existe déjà une nation qui a été choisie comme modèle à suivre, sans être pour autant appelée à dominer le monde, c’est la France catholique, monarchique, communautaire, fille aînée de l’Église. Voilà pourquoi Notre-Dame de Fatima n’avait pas de message particulier à dire à l’Amérique, et voilà même pourquoi Elle ne pouvait pas en avoir.

Frère Michel de l’Immaculée Triomphante et du Divin Cœur.