Non à l’Europe,

« pour la France, la France seule ! »

EN juin et juillet 1992, l’abbé Georges de Nantes publiait un numéro spécial de la Contre-Réforme Catholique sous le titre : “ Mitterrand après de Gaulle en haute cour ! ” François Mitterrand, alors chef de l’État, venait en effet de signer à Maastricht, le 7 février 1992, avec onze homologues européens, un traité portant création d’une Union européenne et demandait aux Français de le ratifier. Notre Père comprit immédiatement l’importance de ce traité qui compromettait l’avenir de la France par un transfert irrémédiable de sa souveraineté au profit d’institutions étrangères. « Ce traité est une monstruosité », écrivait-il dès la première ligne de ce numéro.

C’est l’angor patriæ qui avait saisi notre Père et qui lui avait fait un devoir d’étudier ce traité très complexe pour dénoncer et démontrer l’asservissement de la France, que ce texte entraînait, à une prétendue Europe, à des institutions internationales censées l’incarner et, en définitive, à l’Allemagne.

Pour voir clair sur la question de l’Europe, dont dépend l’avenir de la France et, qui sait, de notre Chrétienté – en tout cas de ce qu’il en reste – notre Père commence par replacer les leçons de notre proche passé dans leur chronologie et surtout dans leur vérité :

Le maréchal Pétain, chef de l’État français, a été « accusé d’avoir sciemment détruit, par sénile ambition, les institutions intangibles de la IIIe République, et transféré la souveraineté nationale, de ses mains débiles, à la puissance allemande occupante ». Or, « en droit constitutionnel, et aussi bien en droit administratif comme en droit pénal, le maréchal est indemne de toute accusation de viol de la Constitution, d’abandon quel qu’il soit, de transfert ou de limitation – sinon contrainte et forcée – de la souveraineté nationale, même démocratiquement définie. Pour soutenir l’accusation portée contre lui en 1945, aucun traité, aucune convention, aucun acte constitutionnel ou législatif, ratifié et promulgué par lui, n’a pu être apporté. La seule poignée de main du Maréchal vaincu au caporal Hitler, provisoirement vainqueur, ne saurait être incriminée de trahison » quand on sait par ailleurs « que cette rencontre de Montoire fut un “ Verdun diplomatique ” sauvant la France et les Alliés eux-mêmes, en retournant la Wehrmacht du IIIe Reich contre les hordes de Staline. »

Le maréchal Pétain resta au pouvoir jusqu’au dernier moment de l’occupation allemande dans le seul but d’empêcher « qu’un effondrement de l’État ne survienne dans le temps de la libération du pays, durant lequel la France verrait sa liberté aliénée sous la mainmise intéressée de l’un ou l’autre des belligérants ».

Aujourd’hui, il est évident que jamais le mythe européen ne pesa plus que du vent dans l’esprit du Maréchal. L’Europe, c’était pour lui un champ de bataille connu, une possibilité de jeu diplomatique prometteur, d’alliances militaires et d’accords commerciaux sans doute, mais au service de “ la France, la France seule ”. »

Le général de Gaulle, lui, n’eut de cesse de la trahir. La première trahison à lui reprocher est bien datée : 16 juin 1940. En pleine débâcle de nos armées face à l’envahisseur allemand, Charles de Gaulle se trouve à Londres et fait accepter par Paul Reynaud, encore président du Conseil, un projet d’union franco-britannique proposé par un certain Jean Monnet et accepté par Churchill. Le général félon travaillait tout simplement à faire « de nos deux pays, de nos deux peuples, de leurs immenses empires, de leurs flottes de guerre puissantes et invaincues, un “ condominium ” sous l’autorité anglaise seule subsistante, jusqu’à la victoire et la libération de la France ! » De Gaulle persistait dans sa trahison en quittant, cette fois-ci définitivement, le territoire français le 17 juin pour regagner Londres et lancer dès le lendemain son fameux appel dans le but de soulever les Français contre le pouvoir légitime du maréchal Pétain.

La trahison ne s’arrêta pas là ! Pendant les dures années d’occupation au cours desquelles la France du Maréchal tentait de survivre, d’échapper à l’oppression des alliés d’hier et de l’ennemi de toujours, Charles de Gaulle défendait l’idée d’Europe et préconisait la création d’instances européennes. Dans un discours prononcé à Oxford en novembre 1941 – novembre 1941 ! – il parla longuement de la nécessité de l’Europe. Il revenait sur ce thème devant l’assemblée consultative d’Alger, le 18 mars 1944 :

« Pour que le vieux continent renouvelé puisse trouver un équilibre correspondant aux conditions de notre époque, il nous semble que certains groupements devront se réaliser... Pour ce qui concerne la France, nous pensons qu’une sorte de groupement occidental, principalement sur la base économique pourrait avoir de grands avantages. Un tel groupement prolongé par l’Afrique, en relations étroites avec l’Orient et dont la Manche, le Rhin, la Méditerranée seraient comme les artères, paraît constituer un centre capital dans une organisation mondiale des productions, des échanges et de la sécurité. » (F.-G. Dreyfus, “ De Jean Monnet à Maastricht ”, Le temps de l’Église, juin 1992, n° 1)

C’est déjà une Europe économique et financière qui ignore les frontières, les souverainetés nationales, les identités des peuples. « De Gaulle est vendu aux puissances financières internationales qui seront les premiers initiateurs de la construction européenne qui, sans doute, lui promettront le rôle enivrant d’un nouveau Charles Magne, président d’une Europe gaullienne. » (CRC n° 283, p. 3) En octobre 1948, donc au lendemain de notre prétendue libération de l’envahisseur allemand, l’homme du “ condominium franco-britannique ”, préconise une étroite alliance entre la France et l’Allemagne. Il en conclut que l’unité de l’Europe doit, si possible et malgré tout, incorporer les Allemands.

Et derrière le général de Gaulle arrivent ces financiers et politiciens internationaux, tels Robert Schuman et Jean Monnet, qui cherchent une solution européenne au problème allemand. Ce sera la fameuse déclaration Schuman de 1950 proposant la constitution d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier (ceca) qui verra le jour le 18 avril 1951. À la tête de la Haute-Autorité est nommé Jean Monnet. Apparition discrète d’une autorité supranationale dotée d’un pouvoir souverain exercé collégialement. La ceca était déjà un fœtus de gouvernement européen autonome, avec son triple pouvoir législatif, exécutif et judiciaire embryonnaire. C’était démarrer le vilebrequin de la trahison qui ne s’arrêtera plus.

Le 25 mars 1957, la France signe à Rome avec l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg un traité instituant la Communauté économique européenne (cee) dont l’objectif est « l’établissement d’un marché commun afin de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques... une expansion continue et équilibrée... un relèvement accéléré des niveaux de vie et des relations plus étroites entre les États ». Bref, un texte ronflant et utopique, mais révélateur des intentions véritables de ses auteurs : la destruction des nations pour l’instauration d’un affairisme illimité. Et de fait cela ne traîne pas puisque dès 1962 l’agriculture française se trouve encadrée dans la politique agricole commune (pac). Le 1er juillet 1968, les tarifs douaniers français disparaissent pour se fondre dans l’Union douanière.

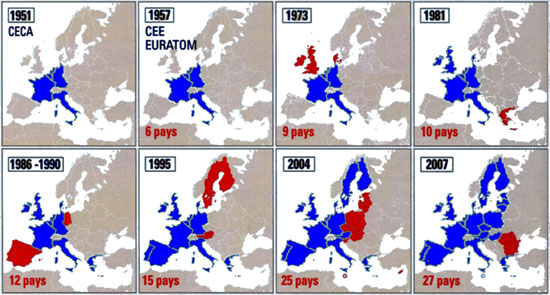

Cette infernale construction dite européenne qui se poursuit par l’élargissement de la cee. De six États, elle en compte désormais neuf en 1973 avec l’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, puis dix en 1981 avec l’intégration de la Grèce et enfin douze avec l’arrivée de l’Espagne et du Portugal en 1986.

Le 14 juin 1985 sont discrètement signés les fameux Accords de Schengen abolissant les contrôles de police aux frontières entre les pays signataires, accords entrés en vigueur en 1995 et intégrés au droit communautaire en 1997. Les 17 et 28 février 1986, les douze États membres votent l’Acte unique européen fixant au 1er janvier 1993 le passage du marché commun au marché unique, resserrant encore plus l’étau européen.

Et puis on arrive à l’année 1992, année capitale dans le processus d’intégration de la France à l’Europe – autant dire sa désintégration – avec l’adoption de ce traité de Maastricht. Mais le vilebrequin de la trahison a continué à tourner avec la signature de nouveaux accords européens : le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997, le traité de Nice le 26 février 2001 et enfin le dernier, signé à Lisbonne, le 13 décembre 2007 qui reprend les dispositions principales du projet de constitution pourtant rejeté par le vote des Français et des Hollandais.

À la lumière clairvoyante des analyses de notre Père, l’abbé de Nantes, notre étude de l’Europe se fera sur la base du traité de Maastricht et du traité de Rome, textes désormais intitulés Traité sur l’Union européenne (tue) pour le premier et Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (tfue) pour le second, dans leur version consolidée du 30 mars 2010. Et il faudra tenir compte qu’à Maastricht les États signataires étaient au nombre de douze. En 2011, l’Union européenne compte vingt-sept États membres après l’intégration de l’Autriche, de la Suède, de la Finlande, des trois pays Baltes, de presque tous les pays d’Europe de l’Est et enfin de Malte et de Chypre.

PREMIÈRE PARTIE :

NUL AU MONDE NE SAURAIT DISPOSER

DE LA FRANCE SANS TRAHISON

La nation est, selon Maurras, le plus vaste des cercles communautaires qui soient solides et complets. Elle constitue la société parfaite, se suffisant à elle-même, ayant son bien commun. Au-delà, on doit bien constater qu’il n’y a que des relations internationales (cf. Il est ressuscité, n° 95, p. 9). Et notre Père ajoute que sous ce terme de nation, « on désigne toute communauté humaine supérieurement organisée et nettement séparée des autres, qui garantit à ses membres le maximum d’ordre politique et de paix assuré par un État souverain. Sans État point de nation, comme réciproquement point d’État sans nation. » (ibid., p. 4)

Mais qui détient la souveraineté de l’État ? Dans notre monarchie très chrétienne, la souveraineté résidait en la personne du Roi. « Cet ordre sacré, légitime, a duré treize siècles ». [...]

De fait, la Révolution dépouilla le Roi très chrétien de sa souveraineté pour la transférer à la nation, collectivité personnifiée. Notre constitution aujourd’hui, celle de 1958, reconnaît ce principe impie en proclamant dans son préambule l’attachement du peuple français non seulement aux droits de l’homme mais aussi aux principes de la souveraineté nationale, et dispose en son article 3 que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». En d’autres termes, dans « une république sans Dieu ni souverain personnel et sacré, la puissance politique est remise à la nation dans sa généralité. Celle-ci peut donc décider de tout, de son être même, de ses enfants vivants ou à naître, de son avenir, voire de son suicide ou génocide, ne serait-ce que par la libéralisation de l’avortement. » (CRC n° 283, p. 10) Tout est à la disposition du caprice populaire et l’on perçoit déjà les principes contradictoires de notre république qui, d’un côté, prétend défendre la souveraineté de notre pays et, d’un autre côté, accorde à son peuple les moyens de se saborder... en toute légalité. Cela explique que les États démocratiques sont voués à l’anarchie ou au despotisme selon que c’est la nation comme masse populaire ou l’État comme force incontrôlée qui l’emporte. [...]

Pour instaurer, protéger et accroître le bien commun de la nation, l’État établit le droit c’est-à-dire qu’il fixe les droits de chacun et règle leurs relations sociales. L’État souverain doit maintenir l’ordre et l’honnêteté dans les finances de la nation et pour cela doit rester maître de sa monnaie. [...]

Autres prérogatives de l’État : la levée de l’impôt et le monopole des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. Aux États souverains, c’est-à-dire indépendants, ne relevant pas d’autres États ou institutions étrangères, il appartient d’exercer ces prérogatives chacun dans le territoire et sur les populations qu’il gouverne.

Mais les États entretiennent entre eux des rapports constants, soit pacifiques soit belliqueux. Ces rapports sont soumis à un minimum de règles et, comme les personnes, les États peuvent se charger d’obligations – on parle alors de limitation de souveraineté – vis-à-vis d’autres États en contrepartie de droits, le tout constaté dans des traités bilatéraux ou multilatéraux.

On ne parle plus de limitation de souveraineté, mais de transfert lorsqu’une prérogative de l’État souverain passe ou, pour mieux dire, est abandonnée à une autorité étrangère, à une autorité internationale dont les décisions prises à la suite de ce transfert s’imposeraient à lui. Autant les limitations nécessaires de souveraineté sont admissibles, autant les abandons sont interdits. [...]

De fait, le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la constitutionnalité des lois et des traités déférés à son contrôle, a rappelé, bien mollement d’ailleurs, dans une décision des 29 et 30 décembre 1976 qu’ « aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation que ce soit ». [...]

Ces précisions juridiques nous permettent de démontrer que la signature du traité de Maastricht et de tous les traités relatifs à la construction européenne constitue de la part de leurs signataires autant d’actes de trahison, en abandonnant la souveraineté de la France à des institutions supranationales en voie de devenir un super-État fédéral.

DEUXIÈME PARTIE :

VERS UN ÉTAT FÉDÉRAL

Le traité sur l’Union européenne dresse la liste des institutions chargées de conduire toutes les politiques de cette prétendue Europe. Il y a un Parlement européen, un Conseil européen, un Conseil, une Commission européenne, une Cour de justice, une Banque centrale européenne et même une Cour des comptes. Aucun doute, ces institutions forment une sorte de super-État fédéral dominant, écrasant la mosaïque des États membres. Cela n’est écrit nulle part, mais c’est bien la réalité. Et l’article 4 du traité sur l’Union européenne, selon lequel l’Union respecte l’identité nationale des États membres, n’est pas fait pour nous rassurer, car l’identité d’un État est une chose, sa souveraineté en est une autre. Impossible d’étudier dans le détail toutes ces institutions autour desquelles gravite une constellation impressionnante de comités et organismes.

LE CONSEIL EUROPÉEN.

Au sommet de l’Union européenne évidemment pas de roi, pas de souverain, pas de chef. Non, rien de tout cela, mais un Conseil européen. Il se réunit quatre fois par an et regroupe les vingt-sept chefs d’État et de gouvernement que compte l’Union européenne et qui sont assistés par un président. Officiellement, il donne à l’Union les impulsions pour son développement et les orientations de ses politiques générales. En pratique, il joue surtout un rôle de conseil d’appel auquel le Conseil, autre institution européenne, renvoie les affaires sur lesquelles il n’aura pas réussi à s’entendre. Notre Père est plus expéditif : organe sympa, spontané, « genre Club-Med pour chefs d’État médiatiques. Rencontres épidermiques, chocs de caractères ou engouement sans lendemain. La première et la pire des assemblées bavardes et impuissantes pour le bien, habiles à tout mal. » La réalité du gouvernement de l’Europe est ailleurs.

LE CONSEIL.

C’est l’organe de décision de l’Union européenne. Il est composé d’un représentant du gouvernement de chacun des vingt-sept États membres et se réunit selon dix formations différentes en fonction des sujets traités. Par exemple la formation ecofin réunit les ministres de l’Économie et des Finances des vingt-sept gouvernements. Officiellement son rôle est, d’une part, d’assurer la définition et la coordination des politiques générales de l’Union et, d’autre part, d’exercer les fonctions législative et budgétaire, prérogatives qu’il partage désormais avec le Parlement (art. 16-1 tue). À l’exception de celle concernant les Affaires étrangères, les formations du Conseil sont présidées par les représentants des États membres selon un système de rotation de six mois.

La question importante qui nous intéresse est de savoir comment le Conseil prend ses décisions ? À quelle majorité ? Question essentielle qui détermine si oui ou non la France peut se voir imposer une décision à laquelle elle n’aurait pas donné son consentement.

De 1957 jusqu’à 1986 le Conseil prenait ses décisions, sauf exceptions, à l’unanimité de ses membres. Chaque État disposait donc d’un droit de veto. Pour les gaullistes, les tenants de l’Europe des nations, cette règle de l’unanimité était la panacée. Impossible selon eux qu’une décision puisse être prise par le Conseil contre le vote de la France, contre ses intérêts. Mais cela n’était qu’illusion, car déjà la participation par notre pays à une sorte de gouvernement collégial était en soi pernicieuse comme l’explique très bien l’abbé de Nantes :

« Tout collège, conseil ou assemblée formant ses décisions par un vote, même secret, même dans l’unanimité requise, fait peser sur chacun de ses membres venu là comme représentant d’une communauté indépendante, une pression spécifique, portant ombrage, sinon atteinte patente ou contrainte, à l’Autorité souveraine dont il assume la responsabilité, de loin et dans des entours obsédants. [...]

Si la France était attachée à la règle de l’unanimité, elle acceptait de céder du terrain devant une Allemagne favorable à un système de vote plus souple. Celle-ci devait trouver dans l’élargissement de l’Union européenne un argument de choix. Il devenait en effet de plus en plus difficile de parvenir à des accords unanimes au sein d’un Conseil qui, de six membres à l’origine, en compte désormais vingt-sept.

Par étapes successives (l’Acte unique de 1986, le traité de Maastricht de 1992, le traité de Nice de 2001 et celui de Lisbonne de 2007), nous sommes passés de l’unanimité qui était la règle des votes au sein du Conseil à celle de la “ majorité qualifiée ”. Qu’est-ce à dire ? Chaque État membre se voit attribuer un certain nombre de voix qui varie selon des critères essentiellement démographiques. Par exemple la France et l’Allemagne disposent chacune de vingt-neuf voix quand Malte n’en compte que trois. Pour être définitivement adoptée par le Conseil, et sauf exceptions prévues par les traités et elles sont rares, une décision, pour être prise, doit recueillir lors du vote au moins 255 voix exprimées par la moitié des États membres (voire par les deux tiers dans certaines situations) sur un total de 345 voix.

Telle est la règle du vote fixée par le traité de Nice, qui s’applique encore aujourd’hui. À première vue, cela semble anodin, mais cela ne l’est pas du tout puisque avec ses vingt-neuf voix la France peut se voir imposer une décision contre son vote, contre ses intérêts. François Mitterrand et les chefs d’État qui lui ont succédé ont donc pris l’engagement, au nom de la France, d’exécuter sans raison, sans nécessité, sans condition, sans contrepartie garantie, toutes, absolument toutes les décisions prises au sein du Conseil, y compris celles pour lesquelles notre pays aurait voté contre. C’est accepter par avance de se voir imposer des décisions prises par une majorité “ qualifiée ” d’États étrangers.

Mais il y a plus grave quand on sait que le traité de Lisbonne prévoit, à compter du 1er novembre 2014, de modifier la définition de cette majorité qualifiée. À cette date, les décisions devront, pour être adoptées au sein du Conseil, recueillir le vote d’au moins 55 % des membres du Conseil (soit quinze États sur vingt-sept) représentant 65 % de la population de l’Union européenne (art. 16-4 tue). Ce nouveau dispositif n’a pas d’autre effet que de renforcer la position déjà dominante de l’Allemagne forte de ses 82 millions d’habitants, la première d’Europe devant une France qui ne compte que 64 millions d’âmes. On comprend pourquoi l’Allemagne a toujours été favorable à un élargissement de l’Union européenne et au vote à la majorité qualifiée, exigence devant laquelle la France a capitulé.

LE PARLEMENT.

L’Union européenne dispose d’un parlement, assemblée de 736 députés (dont 99 Allemands pour 72 Français) élus au suffrage universel direct par l’ensemble des populations européennes. Un trait significatif : ces députés ne siègent pas en délégations nationales, mais en groupes politiques transnationaux. La défense des intérêts de leurs pays respectifs n’est donc pas la première des préoccupations de nos euro-députés.

L’abbé de Nantes explique que le premier rôle de ce parlement est d’être le décor démocratique de ce super-État totalitaire européen qui nous gouverne de Bruxelles. « Il faut pourtant que ce grand fainéant, coûteux, ennuyeux, souvent scandaleux existe pour que les peuples férus de démocratie, de partis, d’élections, de prébendes et de subventions se rallient au Moloch européen ! »

LA COMMISSION.

C’est l’institution toute-puissante de l’Union européenne. Notre Père la compare à une pieuvre. Son rôle est capital : elle surveille l’application des traités et, de façon plus générale, celle du droit de l’Union, elle vérifie l’exécution des décisions prises par les différentes institutions européennes à commencer par les siennes et ne se contente pas, elle, de lire des rapports. Elle prépare et exécute le budget de l’Union (141 milliards d’euros en 2011). Et, sauf en matière de politique étrangère, la Commission assure la représentation de l’Union vis-à-vis des États tiers et des autres organisations internationales (art. 17-1 tue). Par exemple, c’est elle qui conduit au nom de l’Europe les négociations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (omc).

Mais son rôle déterminant est son quasi-monopole pour élaborer les projets de décisions, de réglementations qui seront ensuite soumis à l’approbation du Conseil et, le cas échéant, du Parlement, du même coup privés l’un et l’autre de presque tout pouvoir d’initiative (art. 17-2 tue). Donc, la Commission propose et le Conseil dispose ? Non, il faudrait plutôt dire que le Conseil dispose seulement sur ce que veut bien lui proposer la Commission et si, d’aventure, il veut modifier le projet d’acte qui lui est soumis, il ne peut le faire qu’à la faveur d’un vote unanime. Ainsi, pour imposer à la France une décision, la majorité qualifiée suffit, mais dès qu’il s’agit de changer une virgule d’un texte de la Commission, là il faut que tout le monde soit d’accord !

Le Conseil et le Parlement peuvent tout de même lui demander de procéder à toute étude, de leur soumettre tout projet d’acte. Mais jouissant d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la Commission n’est pas liée par de telles demandes. Bref, le Conseil ou le Parlement propose et la Commission dispose...

La Commission, c’est d’abord le collège des commissaires nommés pour cinq ans (art. 17-3 tue) sur proposition des États membres, mais après approbation du Parlement. Le président, lui, fait l’objet d’un vote particulier en Conseil européen qui, statuant à la majorité qualifiée, soumet un candidat au vote du Parlement. Cette procédure de nomination a été appliquée pour la première fois en 1995 et donnait l’occasion au président de la Commission, Jacques Santer, de déclarer : « Pour la première fois la Commission peut se vanter d’une légitimité démocratique et parlementaire. » Résultat, quatre ans plus tard : l’intéressé et toute son équipe de commissaires devaient démissionner en catastrophe à la suite d’un rapport accablant mettant en lumière les pratiques frauduleuses et les irrégularités innombrables dans le fonctionnement de cette institution !

Une fois nommés, les commissaires ont l’obligation d’être de parfaits apatrides : il leur est interdit de recevoir des instructions de qui que ce soit et en particulier de l’État membre dont ils sont ressortissants. Il faut signaler, parmi les membres de ce collège, outre le président qui tient une place importante, le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Fonction récemment créée, elle confère à celui qui l’exerce le rôle d’un ministre des Affaires étrangères chargé d’élaborer toute la politique extérieure de l’Union et ensuite de l’exécuter (art. 18-2 tue). Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Statuant à la majorité de ses membres la Commission arrête tous les projets de décisions, d’actes législatifs soumis ensuite à l’approbation du Conseil et, le cas échéant, du Parlement. Et dans l’accomplissement de cette tâche, les commissaires sont assistés par une armée de fonctionnaires. Ils étaient 13 500 en 1992, ils sont en 2011 32 140 et se répartissent entre vingt directions générales (agriculture, action pour le climat, concurrence, affaires économiques et financières, entreprises, marché intérieur et services, justice, fiscalité et union douanière, etc.), six directions vouées aux relations extérieures, sept services généraux et douze services internes, permettant ainsi un quadrillage quasi complet de tous les aspects politiques, économiques et sociaux des États membres.

La Commission européenne a pris l’allure d’un véritable exécutif, d’un gouvernement fédéral empiétant directement sur la souveraineté de la France et cela de deux manières.

RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES, TENTACULES DE LA PIEUVRE.

Pour exercer les desseins de l’Union, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne le pouvoir aux différentes institutions de prendre des actes juridiques dont les plus importants sont les fameux règlements et directives. Adoptés dans la plupart des cas selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire conjointement par le Conseil et le Parlement, la Commission joue un rôle essentiel en élaborant la plupart des projets.

Le règlement est au droit européen ce que la loi est au droit français. Il s’agit d’un texte de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions et, précision capitale, directement applicable dans tous les États membres (art. 288 al. 2 tfue). Un règlement voté par le Conseil et le Parlement, sur proposition de la Commission, avec ou sans le vote de la France comme nous l’avons vu précédemment, devient ipso facto, trois semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, applicable en France au même titre que toute loi française. Aucune procédure de transposition, encore moins de ratification n’est nécessaire pour que l’État français et les Français eux-mêmes soient tenus de l’appliquer.

Les directives, c’est plus vicieux. Il s’agit également de textes contraignants, qui ne lient que les seuls États destinataires sans être directement applicables dans leur législation (art. 288 al. 3 tfue). Elles fixent un résultat à atteindre et laissent aux instances nationales le choix quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Cette liberté d’action est toutefois limitée par un délai que les États destinataires doivent respecter pour prendre les mesures de transposition.

Apparemment les directives sont plus respectueuses des souverainetés nationales. Mais ce n’est qu’une apparence, car au fil du temps, les projets élaborés par la Commission sont devenus de plus en plus directifs au point de ne laisser aux États destinataires aucune marge d’appréciation. Ensuite parce que le délai fixé pour transposer ces fameuses directives dans les législations nationales est impératif. Non seulement l’État qui contrevient à cette obligation peut se voir sanctionné – et nous verrons comment et par qui –, mais en plus, ses propres ressortissants peuvent lui opposer, sous certaines conditions il est vrai, le texte européen pourtant non transposé dans la législation nationale. C’est l’effet direct inattendu des directives, effet inattendu, car le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne le prévoyait pas, mais la Cour de justice l’a imposé de sa propre autorité.

La France, par la décision de ses chefs, a donc abandonné à pas moins de 30 000 fonctionnaires, recrutés dans tous les pays d’Europe et chapeautés par 27 commissaires apatrides, son pouvoir régalien d’élaborer et de promulguer des pans entiers de son droit. On touche ici l’un des points cruciaux de la trahison de notre nation qui se voit envahie, année par année, par des milliers de règlements et directives qui supplantent notre droit interne au profit d’une législation européenne commune à tous les États membres.

FÉROCE AUX CONTREVENANTS.

Non seulement la Commission décide du droit qui sera appliqué en France, avec ou sans son consentement, mais en plus elle dispose des moyens pour contrôler et sanctionner tout manquement de notre nation à ses prétendues obligations vis-à-vis de l’Union. Impossible de dresser une liste exhaustive de ces moyens de contrôle, mais on peut citer les plus connues. D’abord, et ainsi que nous venons de l’évoquer, la Commission contrôle une correcte transposition des directives par les États destinataires. Pas moyen d’y échapper. La France était connue pour être un mauvais élève. Tant mieux ! Mais eu égard aux sanctions financières encourues, elle a décidé depuis 2005 de remédier à son retard. Autre exemple dans un tout autre domaine : la Commission contrôle les aides accordées par les États aux entreprises afin de s’assurer qu’elles ne faussent pas la concurrence, et elle doit être informée des concentrations de sociétés. Et, dans le cadre de l’Union économique et monétaire, la Commission vérifie que les budgets des États membres ne présentent pas de déficit excessif au regard des critères fixés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

À son initiative ou sur plainte de l’un des États membres, la Commission peut mener une procédure administrative vis-à-vis de n’importe quel État de l’Union et si elle constate un manquement à ses obligations, elle rend un avis et saisit la Cour de justice de l’Union européenne (art. 258 tfue). Le 28 janvier 2010, la Commission a rendu pas moins de 250 décisions concernant des manquements de différents États membres. C’est dire que ce pouvoir de contrôle n’est pas théorique, mais il est réellement et régulièrement mis en œuvre, notamment contre la France honteusement mise sous la toise de la Commission.

LA COUR DE JUSTICE.

Après le pouvoir législatif (le Conseil et le Parlement) et le pouvoir exécutif (la Commission), voici le pouvoir judiciaire de l’Union européenne assuré par trois juridictions siégeant à Luxembourg : le Tribunal, juge de première instance, la Cour de justice, juridiction d’appel et enfin le Tribunal de la fonction publique compétent exclusivement pour trancher les litiges opposant l’Union européenne à ses agents. Pour ne pas alourdir notre étude, nous n’évoquerons que la Cour de justice. Attention, cette juridiction ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme qui dépend d’une autre organisation internationale (le Conseil de l’Europe).

La Cour de justice est le pendant de la Commission. On peut même dire que, directement ou indirectement, elle est son bras armé dans la réalisation de ses basses besognes d’anéantissement de l’autorité des États membres. Malgré le nombre limité des arrêts qu’elle rend chaque année (environ cinq cents) cette institution se révèle d’une importance redoutable pour imposer aux États membres et à leurs juridictions nationales le droit européen que sa jurisprudence conçoit de façon très extensive.

LE RECOURS EN INTERPRÉTATION.

Lors d’une procédure pendante devant une juridiction de l’un des États membres – et nous avons alors immédiatement à l’esprit que ce peut être devant un juge français – celle-ci peut s’interroger sur l’interprétation d’une règle du droit européen (une disposition d’un traité, un règlement, une directive, etc.). Le juge national peut – dans certaines situations, c’est même obligatoire – saisir la Cour de justice pour l’interroger sur le sens qu’il faut donner à la norme dont l’interprétation fait difficulté (art. 267 tfue). La décision que rend alors la Cour n’est pas un simple avis, mais un arrêt qui s’impose non seulement au juge national qui est à l’origine du recours préjudiciel, mais aussi à tous les juges des États membres tenus eux aussi de suivre la jurisprudence du juge européen. Par les renvois préjudiciels en interprétation, cette institution européenne chapeaute par conséquent peu ou prou toutes les décisions rendues par les juges nationaux dans tout ce qui concerne de près ou de loin l’Union européenne en privilégiant systématiquement une interprétation extensive du droit européen. Cette compétence exclusive d’interprétation du droit européen « est exorbitante du droit constitutionnel français » commente notre Père. « C’est une mise en échec de la souveraineté nationale proprement insolente et violente (...). La Cour de justice s’est permis, en toute autonomie, de créer sa jurisprudence propre sans aucun souci des appareils de justice des États membres. » (CRC n° 283, p. 18) [...]

Lors d’une procédure pendante devant une juridiction de l’un des États membres – et nous avons alors immédiatement à l’esprit que ce peut être devant un juge français – celle-ci peut s’interroger sur l’interprétation d’une règle du droit européen (une disposition d’un traité, un règlement, une directive, etc.). Le juge national peut – dans certaines situations, c’est même obligatoire – saisir la Cour de justice pour l’interroger sur le sens qu’il faut donner à la norme dont l’interprétation fait difficulté (art. 267 tfue). La décision que rend alors la Cour n’est pas un simple avis, mais un arrêt qui s’impose non seulement au juge national qui est à l’origine du recours préjudiciel, mais aussi à tous les juges des États membres tenus eux aussi de suivre la jurisprudence du juge européen. Par les renvois préjudiciels en interprétation, cette institution européenne chapeaute par conséquent peu ou prou toutes les décisions rendues par les juges nationaux dans tout ce qui concerne de près ou de loin l’Union européenne en privilégiant systématiquement une interprétation extensive du droit européen. Cette compétence exclusive d’interprétation du droit européen « est exorbitante du droit constitutionnel français » commente notre Père. « C’est une mise en échec de la souveraineté nationale proprement insolente et violente (...). La Cour de justice s’est permis, en toute autonomie, de créer sa jurisprudence propre sans aucun souci des appareils de justice des États membres. » (CRC n° 283, p. 18) [...]

LE RECOURS EN MANQUEMENT.

Saisie par la Commission ou par un État membre, la Cour de justice se voit reconnaître le droit de vérifier et, le cas échéant, de sanctionner tout manquement des États à leurs “ obligations ” européennes (art. 258 et s. tfue), comme de n’avoir pas, par exemple, transposé dans les délais prévus une directive.

La Cour peut mettre à la charge des États ayant failli dans l’exécution de leurs obligations une astreinte ou une condamnation à verser une somme forfaitaire. « C’est fabuleux ! C’est inouï. C’est grotesque », s’insurge l’abbé de Nantes.

TROISIÈME PARTIE :

L’ANÉANTISSEMENT DE LA FRANCE

Il est impossible de faire une synthèse exhaustive des nombreuses politiques que peut mettre en œuvre l’Union européenne au mépris de la souveraineté de la France. Si l’on parcourt le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, celle-ci peut intervenir dans les domaines aussi variés et divers que ceux des transports, de l’emploi, de la politique sociale, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé publique, de la protection des consommateurs, des réseaux transeuropéens, de l’industrie, de la cohésion économique, sociale et territoriale, de la recherche, de l’environnement, l’énergie, le tourisme, la protection civile, la coopération administrative. Autant de domaines où le Conseil et le Parlement peuvent légiférer à l’initiative et sous le contrôle de la Commission, empiétant alors sur la souveraineté des États membres.

Notre attention s’arrêtera sur quatre domaines mettant en cause directement les pouvoirs régaliens de l’État français à savoir l’organisation d’un marché intérieur, l’union économique et monétaire, la politique agricole commune et enfin la prétention de l’Union européenne à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune.

LA DESTRUCTION DE NOS FRONTIÈRES.

Lors d’une conférence publique prononcée à Paris en mai 1992, l’abbé de Nantes déclarait : « Le libéralisme économique exige que les États soient complètement dépassés, de telle manière que les productions, distributions et consommations de biens ne subissent aucun barrage étatique et soient simplement l’objet du libre échange préconisé comme l’ultime perfection d’une vie économique délivrée de toute entrave. » L’Union européenne est libérale. Elle est fondée sur un affairisme illimité qui ne doit être empêché, gêné par aucune frontière, qu’elle soit physique ou juridique. D’où son obsession d’organiser entre les États un seul et même marché intérieur assuré par la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Nous n’évoquerons que les deux premières.

Lors d’une conférence publique prononcée à Paris en mai 1992, l’abbé de Nantes déclarait : « Le libéralisme économique exige que les États soient complètement dépassés, de telle manière que les productions, distributions et consommations de biens ne subissent aucun barrage étatique et soient simplement l’objet du libre échange préconisé comme l’ultime perfection d’une vie économique délivrée de toute entrave. » L’Union européenne est libérale. Elle est fondée sur un affairisme illimité qui ne doit être empêché, gêné par aucune frontière, qu’elle soit physique ou juridique. D’où son obsession d’organiser entre les États un seul et même marché intérieur assuré par la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Nous n’évoquerons que les deux premières.

Pour les marchandises, c’est l’abolition pure et simple des droits de douane entre les pays de l’Union et l’interdiction faite à chaque État membre de prendre ou de maintenir des mesures nationales dites d’effet équivalent, c’est-à-dire qui reviennent à limiter voire empêcher les importations (art. 28-1 et 30 tfue). [...]

Mais surtout le Conseil et le Parlement, à l’initiative de la Commission, imposent aux États membres, essentiellement par voie de directives, la modification, le rapprochement, l’harmonisation et finalement l’uniformisation de leurs législations. Cela concerne essentiellement les réglementations relatives à la fabrication ou à la composition des produits, industriels, alimentaires et pharmaceutiques. Le but affiché est la suppression des distorsions techniques et juridiques pouvant exister entre les États de l’Union, mais le résultat pratique est que la France n’a plus de frontières pour contrôler les marchandises importées sur son territoire en provenance de l’Union européenne. Il faut ajouter que dans ses relations avec les pays tiers, la France n’a plus la possibilité d’établir elle-même un tarif douanier. [...] Le transfert de souveraineté est ici patent.

Concernant la liberté de circulation des personnes, c’est le droit reconnu à chaque ressortissant d’un État de l’Union – qui se voit reconnaître la qualité de “ citoyen de l’Union européenne ” – de se déplacer librement dans les territoires, de s’y établir pour y exercer toute activité économique qu’elle soit ou non salariée (art. 45, 49 et 56 tfue). Comme pour la circulation des marchandises, la France se voit contrainte d’une part d’abolir toute disposition qui limiterait le droit des ressortissants d’un autre État membre de venir s’établir et travailler chez elle et, d’autre part, d’intégrer dans sa législation les directives européennes destinées à harmoniser les législations nationales, notamment sur la question sensible des professions réglementées (par exemple celle de médecin).

Dans la logique de ce qui précède et pour être complet dans l’exposé des trahisons successives de nos gouvernements, il faut évoquer la principale disposition des accords de Schengen signés par la France en 1985 et entrés en vigueur en 1995. Notre pays a solennellement renoncé à exercer sur ses frontières communes avec les autres pays de l’espace Schengen tout contrôle de police qu’un État souverain peut et doit assurer. Concrètement, toute personne, quelle que soit sa nationalité, est libre de franchir le plus tranquillement du monde, sans le moindre contrôle de police, les frontières françaises, du moment qu’elle est en provenance de l’un des pays de l’espace Schengen. [...]

C’est clair, la France n’a plus de politique en matière d’immigration et « c’est dans toute son horreur l’ouverture à la pègre internationale », annonçait notre Père.

LE FRANC CHASSÉ PAR L’EURO-MARK.

Les finances, domestiquées sous l’Ancien Régime par la monarchie sacrale, mais hantise du personnel républicain, toujours avide et besogneux, sont l’objet, depuis Maastricht, d’une obsession idolâtrique, constate notre Père à propos de l’Union économique et monétaire, la grande innovation et donc la grande trahison du traité de Maastricht.

Les États membres partent du principe que leurs politiques économiques relèvent d’une question d’intérêt commun et s’obligent à les coordonner au sein du Conseil qui, au terme d’une procédure faisant intervenir la Commission et le Conseil européen, adopte, à la majorité qualifiée, une recommandation fixant ces grandes orientations (art. 121 tfue).

Mais celles-ci, une fois fixées, s’imposent aux États membres et donc à la France. [...]

Autre intrusion européenne dans la politique économique des États : les déficits publics qu’ils doivent éviter ou du moins limiter. S’il juge qu’un État présente un déficit excessif selon deux critères définis au traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser des recommandations à l’État membre, recommandations qui peuvent être suivies de mesures de rétorsion si elles ne sont pas suivies d’effet (art. 126 tfue).

Cette convergence contraignante des politiques économiques des États membres, qui a été précédée le 1er juillet 1990 par la libéralisation intégrale des transferts de capitaux entre États membres, ce contrôle draconien et coercitif des déficits publics ont été les préalables de cette incroyable union monétaire programmée pour le 1er janvier 1999, échéance malheureusement respectée. À cette date les taux de conversion des monnaies des onze États candidats à cette union ont été irrémédiablement fixés. L’euro comme monnaie unique était introduit et remplaçait définitivement les monnaies nationales le 1er janvier 2002 avec la mise en circulation des billets et des pièces de monnaie.

Le traité de Maastricht a opéré un transfert de souveraineté. À un système de gestion concertée (le Système monétaire européen) où chaque État conservait encore ses prérogatives sur sa monnaie, il a substitué un système institutionnel, contraignant et irréversible, où la France a abandonné presque totalement son pouvoir monétaire, et donc budgétaire et économique, au profit d’une nouvelle institution supranationale.

De fait, c’est le Système européen des banques centrales (sebc) avec à sa tête la Banque centrale européenne (bce), et non plus la Banque de France en concertation avec le Trésor, qui définit aujourd’hui la politique monétaire de toute l’Union européenne, ou du moins de la zone euro, qui conduit les opérations de change, qui détient et gère les réserves officielles de change des États membres et enfin qui contrôle le fonctionnement des systèmes de paiement (art. 127 tfue). C’est exactement le contraire de ce que l’abbé de Nantes préconise dans les 150 Points de la Phalange (Point 94) [...]

La principale conséquence de cette Union économique et monétaire est l’abandon de souveraineté en matière de politique de change et de taux d’intérêt. La France ne peut plus dévaluer sa monnaie, si cela est nécessaire et selon ses intérêts propres, pour s’ajuster à un choc macro-économique tel qu’une guerre, des variations du prix du pétrole, la baisse de la productivité du travail, une forte hausse des salaires, etc. [...]

Bien plus il faut remarquer que ce système, tel que conçu par le traité de Maastricht et le Protocole sur les statuts du sebc et de la bce, est calqué sur de celui de la Banque fédérale allemande, comme le faisait remarquer son gouverneur de l’époque, Helmut Schlesinger :

« La structure de la Bundesbank est un modèle de banque centrale de type fédéral. Le futur système consistera en des banques nationales qui auront perdu leurs pouvoirs en matière de politique monétaire et qui délégueront des représentants au sein du Conseil de la Banque centrale européenne. C’est le même principe que celui de la Banque centrale allemande dont le Conseil se compose de représentants des Banques centrales régionales » avec, d’un côté, les banques centrales nationales cantonnées dans un rôle de gestion et de contrôle et, de l’autre, la bce, comme le souligne notre Père, maîtresse des destinées financières et donc économiques, sociales, politiques et autres, culturelles et religieuses de l’Europe. Tout le système est par ailleurs fondé sur l’indépendance de la bce.

Partant de là, tout s’éclaire. Non seulement l’Allemagne a réussi à transposer au niveau européen son modèle de banque centrale, mais elle a obtenu que les critères de gestion de l’euro soient précisément ceux qu’elle appliquait alors pour le Mark : une monnaie forte, une politique budgétaire stricte et une inflation maîtrisée. « Grande importatrice de matières premières, l’Allemagne doit en effet disposer d’une monnaie forte pour acheter et transformer les produits que l’excellence de sa technologie rend compétitifs à l’exportation. » (Éric Branca, Valeurs actuelles du 3 juin 2010, p. 10) En conséquence de quoi, la France s’est retrouvée assujettie à la politique de taux d’intérêt élevés imposés par l’Allemagne qui, de son côté, renonçait à sa monnaie pour un euro plus fort que le Mark et pour une conversion de l’Europe tout entière à une politique conforme à ses intérêts. Donc, là encore, l’Allemagne a gagné sur toute la ligne en imposant tout simplement sa monnaie à tous les pays de la zone euro.

LA MORT DE LA PAYSANNERIE FRANÇAISE.

L’abbé de Nantes n’hésite pas à comparer la Politique agricole commune (pac) à la nep mise en place en 1928 par Staline et qui a conduit à l’élimination de huit millions de petits propriétaires terriens russes. Toutes proportions gardées, la pac a réservé le même sort à notre paysannerie.

L’abbé de Nantes n’hésite pas à comparer la Politique agricole commune (pac) à la nep mise en place en 1928 par Staline et qui a conduit à l’élimination de huit millions de petits propriétaires terriens russes. Toutes proportions gardées, la pac a réservé le même sort à notre paysannerie.

Tout a commencé en 1962, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, période où les pays européens devaient faire face à une pénurie de produits agricoles. Les six États membres, signataires du traité de Rome, ont instauré un marché commun intégrant leurs agricultures. Ce marché jouissait d’une préférence communautaire grâce à une protection douanière vis-à-vis des pays tiers. Les produits agricoles, sous organisation commune de marché, bénéficiaient de prix de soutien. Les agriculteurs bénéficiaient par ailleurs de subventions les incitant à exporter leurs productions vers les pays tiers. Cette politique de protection et de subventions a entraîné un accroissement sensible de la productivité en France, mais aussi chez tous nos voisins européens.

D’où l’apparition au début des années 80 d’excédents de plus en plus difficiles à gérer et le premier infléchissement de la pac en 1983 avec des mesures pour limiter la production (par exemple les quotas laitiers avec sanctions à la clé). De 1986 à 1994 se déroule le huitième cycle de négociations (Uruguay Round) entre les États membres du gatt (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). La Commission conduit les négociations au nom de l’Union européenne.

Pour préparer les concessions importantes concernant la question des subventions à l’exportation (qui seront consenties en 1994 sous la pression des Américains avec la complicité des Allemands), le Conseil adopte en juin 1992 une réforme de la pac élaborée par le commissaire irlandais Mac Shary. Cette réforme a imposé une diminution importante des prix de soutien des produits agricoles (15 % pour la viande bovine, 34 % pour les céréales et même suppression totale pour les oléagineux) et l’obligation pour chaque agriculteur de mettre en jachère une partie de ses terres. Elle prévoyait “ d’atténuer ” le choc par une politique d’aides non plus à la production, mais au revenu, dégressives et temporaires, alors que les baisses des prix, elles, furent définitives.

Le but de cette réforme et de celles qui suivront en 1999, en 2003 et en 2008, était de mettre progressivement l’agriculture européenne aux conditions de concurrence du marché mondial, déconnecté des prix de revient. La Commission n’hésite pas à écrire sur ce sujet que « l’Union européenne est un fervent défenseur de l’Organisation mondiale du commerce où elle n’a cessé de jouer un rôle actif lors des discussions et négociations sur les échanges agricoles ». Et de pronostiquer pour les années à venir, une libéralisation encore plus importante avec « une réduction substantielle des aides agricoles génératrices de distorsions commerciales », l’élimination des « pratiques de subventions à l’exportation qui faussent les échanges », et enfin « une ouverture notable des marchés agricoles ».

Dans le même temps les agriculteurs, à commencer par les agriculteurs français, se voient imposer par l’Union européenne des obligations toujours plus nombreuses, plus contraignantes concernant les normes, le respect de l’environnement, la qualité des produits, le bien-être des animaux. Le respect de ces règles implique évidemment des coûts supplémentaires de production, des contrôles et, le cas échéant, des sanctions comme la réduction des aides au revenu, dites conditionnelles, accordées dans le cadre de la pac.

« Mais le gouvernement français, qu’a-t-il fait contre la Commission que préside monsieur Delors-plein-les-poches ? » demandait notre Père en 1992. « Rien ! » Et c’est normal puisque la France a accepté que les décisions soient prises au niveau communautaire, que les négociations vis-à-vis des pays tiers soient menées par la Commission avec une Allemagne qui n’a que faire de l’agriculture quand est en cause, ce qui est vital chez elle, son industrie.

On peut dire que l’année 1992 aura été la poursuite de la trahison de nos paysans français par l’État français qui les a littéralement livrés, pieds et poings liés, à l’Europe au lieu de prendre directement la défense de leurs intérêts. C’est ce que notre Père appelait lui-même « le passage de l’agriculture par une étape de misère au bout de laquelle, ce qu’il en restera, s’il en reste quelque chose, sera récompensé de toutes ses sueurs, ses larmes et ses désespoirs, voire ses suicides » (ibid., p. 29). Les faits devaient malheureusement lui donner raison puisque, entre 1988 et 2007, le nombre de paysans français est passé de deux millions à un million avec réduction, dans les mêmes proportions et sur la même période, des exploitations agricoles. Et aujourd’hui on sait que les agriculteurs paient le plus lourd tribut au suicide par rapport à toutes les autres professions. La situation présente des paysans français est absolument effrayante.

LA FIN DE NOTRE DIPLOMATIE ET DE NOTRE ARMÉE.

Les États membres ont ajouté, aux multiples tentacules de l’Union européenne, une politique étrangère et de sécurité commune (pesc). Fondée sur les valeurs nauséeuses de démocratie, de droits de l’homme, de dignité de la personne humaine, ses objectifs sont larges et utopiques à souhait : sauvegarde des valeurs communes et de la sécurité, soutien de la démocratie et des droits de l’homme, maintien de la paix et prévention des conflits, aide au développement durable des pays en développement, suppression des obstacles au commerce international, etc. Cette politique étrangère est élaborée conjointement par le Conseil européen et le Conseil qui se prononcent, en principe, à l’unanimité. Elle est mise en œuvre par un Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, jouant en quelque sorte le rôle d’un ministre des Affaires étrangères (art. 24 tue). Cette politique prend la forme soit d’actions menées par l’Union, soit simplement de positions prises par l’Union (art. 25 tue).

Chaque fois que la France envisage d’entreprendre une action sur le plan international ou de prendre un engagement qui affecterait les intérêts de l’Union, elle doit en informer tous les États membres au sein du Conseil, voire du Conseil européen (art. 32 tue). Pire, devant les organisations internationales dont elle est membre (par exemple le Conseil de sécurité de l’Onu) ou lors de toute conférence internationale à laquelle elle participe, la France doit défendre les positions de l’Union européenne (art. 34 tue). C’est complet !

Comment la France, par la voie de ses chefs, a-t-elle pu oublier à ce point que la diplomatie d’un État souverain est destinée à garantir la sécurité nationale et maintenir la paix, à sauvegarder et accroître les échanges économiques vitaux de la nation, à entretenir son prestige à l’étranger, son influence civilisatrice et religieuse et enfin à protéger partout ses ressortissants et ses alliés (cf. Point 145) ? Un État souverain doit rester seul maître de sa politique étrangère. S’en défaire peu ou prou, la confier à une autorité supranationale ou simplement la fondre dans une assemblée composée des représentants de vingt-sept États, délibérant même à l’unanimité, constitue un abandon de souveraineté injustifiable, une trahison. Et la règle affichée de l’unanimité est d’autant moins rassurante que le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil pourra délibérer à la majorité qualifiée... « C’est énorme ! » écrivait notre Père. « À l’unanimité, se libérer de la règle d’unanimité ! Pareille ruse mérite pendaison. » (ibid., p. 24)

Après la diplomatie, l’armée ! Le traité sur l’Union européenne intègre à la politique étrangère et de sécurité commune une politique de sécurité et de défense commune (pesd). Elle est censée assurer à l’Union européenne une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires fournis par les États membres pour assurer, en dehors de l’Union, des missions de maintien de la paix, de prévention des conflits ainsi que le renforcement de la sécurité internationale (art. 42 tue). La définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union est également prévue par le traité et conduira à une défense commune lorsque le Conseil européen en aura décidé ainsi par un vote unanime.

Donc, c’est très clair. La France a d’ores et déjà programmé la dissolution de son armée, du moins ce qu’il en reste, dans une défense commune de l’Union c’est-à-dire sa disparition au profit d’un État fédéral qui ne dit jamais son nom.

« POUR LA FRANCE, LA FRANCE SEULE ! »

Dans un article publié le 5 janvier 1951 dans Aspects de la France, l’abbé de Nantes écrivait qu’ « il n’y a pas d’Europe, mais deux civilisations aux frontières mal définies, deux traditions ennemies, celle de la Rome latine et chrétienne, celle de l’Allemagne et du protestantisme ». Cette présentation est parfaite, car tout est dit en quelques mots sauf à faire remarquer, soixante ans plus tard, que la seconde semble l’avoir définitivement emporté sur la première, avec les encouragements de l’Église conciliaire qui ne veut plus entendre parler de Chrétienté.

Comme notre Père nous l’a enseigné et démontré, nous devons être contre l’Europe.

Nous sommes contre l’Europe parce que la France est sacrée. La France est notre patrie, nous en sommes responsables devant Dieu, devant nos descendants. Or l’Europe place la souveraineté de la France sous la dépendance d’un État fédéral. C’est donc, à terme, synonyme de sa disparition. En réaction, face à cette trahison permanente que constitue cette construction européenne, il faut absolument que notre France trouve une manière d’avoir un gouvernement de salut public. Il faut que ce gouvernement de salut public considère que l’intérêt de la France est absolument souverain. Par exemple, le but d’un gouvernement français est de s’occuper des paysans français. Et donc, il doit passer des traités de gouvernement à gouvernement, d’autorité à autorité, avec les autres pays. Il ne s’agit pas d’isoler la France, il s’agit de faire des traités honnêtes où chaque pays par ses gouvernements et ses diplomates défend l’intérêt de ses citoyens.

Négociation de gouvernement à gouvernement cela concerne au premier chef l’Allemagne. Cessons de parler du couple franco-allemand, comme dit notre Père nous ne sommes pas mariés. Mais surtout nous ne sommes pas sur un pied d’égalité, ce n’est pas vrai. Dès les origines, notre Père dénonçait la ceca puis la cee comme des moyens offerts à l’Allemagne pour sa réhabilitation et le recouvrement de sa puissance.

Et de fait, cinquante ans plus tard, après sa réunification acquise sans opposition de qui que ce soit, l’Allemagne, forte de ses 82 millions d’habitants, se présente comme la deuxième puissance exportatrice au monde, loin devant la France qui n’arrive qu’en sixième position (statistiques 2009 de l’omc). Dans ces conditions, il est illusoire de penser que l’Union européenne nous permet de retenir la puissance de cette nation. Un bateau de pêche qui s’arrime à un cuirassé ne le retient pas. C’est tout le contraire. Donc, l’Union européenne pour la France c’est se placer sous la dépendance de l’Allemagne, en attendant le IVe Reich...

Enfin nous sommes contre l’Europe parce que l’Europe est le marchepied du mondialisme, de l’avènement de la démocratie universelle. C’est d’ailleurs écrit en toutes lettres dans le traité sur l’Union européenne qui fixe notamment les objectifs suivants à cette fameuse politique étrangère et de sécurité :

« Encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international », et « promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale. » (art. 21 tue)

Face à un tel projet impie, dont Dieu est totalement absent, il ne resterait qu’une seule chose à faire pour la France : se retirer de l’Union comme le permet d’ailleurs l’article 50 du traité sur l’Union européenne et pour quel projet ? Celui que proposa notre Père à la grande Mutualité de Paris, le 15 novembre 1992.

Extraits de Il est ressuscité n° 102, février 2011

En audio-vidéo : PC 73.6