LA GUERRE D'ALGÉRIE

VI. LE SURSAUT NATIONAL

DU 13 MAI 1958

L ES combats de l’armée française durant l’année 1957, appelée « année du redressement », ne se limitèrent pas à la bataille d’Alger, mais se déroulèrent aussi dans le bled. L’incendie de la rébellion avait maintenant gagné toute l’Algérie, attisé par la propagande internationale du FLN et les apports en matériel venus du Maroc et de la Tunisie. Dehiles Slimane, chef de la wilaya IV qui couvrait tout l’Algérois, ayant déclaré : « Les paras peuvent faire les fiers dans Alger, mais qu’ils viennent un peu dans le djebel se frotter aux réguliers de l’ALN, et je leur ferai chanter une autre chanson », le colonel Bigeard releva le défi.

Le 23 mai 1957, avait lieu l’opération d’Agounenda, entre Blida et Médéa, au sud d’Alger. Une forte bande de fells avait massacré un capitaine et quinze tirailleurs du 5e BTA. (...) « Et maintenant, si j’étais Si Lakdar ou Azzedine, que ferais-je ? se demanda le colonel du 3e RPC. Je filerais vers l’ouest, avec une trentaine d’heures d’avance... » Effectivement, les rebelles filaient dans cette direction. Bigeard lança sur zone son régiment, qui s’enfonça dans la nuit en file indienne, aussi silencieux qu’une troupe de fellaghas. (...)

Bilan de l’opération, tactiquement exemplaire : quatre-vingt-seize rebelles au tapis et douze prisonniers. Le 3e RPC compte huit tués et vingt-neuf blessés. (...)

Mais les chefs de l’ALN ont abandonné à présent leur prétention d’affronter l’armée française en force. Sabotages, embuscades, attentats, attaques par traîtrise suivies d’un décrochage aussi rapide que possible, telle sera désormais leur tactique.

L’ARMÉE ENTRE GUERRE ET PAIX

Les missions confiées à l’armée n’ont cessé de croître. Aux tâches proprement militaires se sont ajoutées des tâches qui auraient été en temps normal du ressort du secteur civil si ce dernier en avait eu les moyens : administration, instruction publique, assistance médicale, travaux publics, formation professionnelle de la jeunesse, recensement des populations, contrôle de la circulation, etc. Sans oublier la protection et l’aide technique apportées à l’exploitation des gisements gaziers de Hassi R’Mel, et de celui, pétrolifère, de Hassi Messaoud, découvert en juin 1956 (Voir la carte suivante).

« Il est bien certain qu’il fallait d’abord libérer la population de l’emprise du FLN, explique le général Allard, arracher le manteau de peur qui la paralysait et alors, mais alors seulement, il devenait possible d’entreprendre une œuvre constructive de pacification. Dès que les opérations policières et militaires ont assaini la zone à traiter, c’est d’abord le maintien sur place d’une présence suffisamment étoffée pour éviter le retour en force du FLN ou l’infiltration clandestine de ses agents. Puis, un jour, une SAS (section administrative spécialisée) s’installe au milieu de la population. Il ne s’agit pas de distribuer des subventions, qui seraient considérées comme des aumônes, mais de donner du travail utile pour la collectivité. Ce seront, par exemple, un point d’eau, puis une piste. Ces travaux apportent ainsi des salaires qui améliorent les conditions de vie. [...] Parallèlement, l’assistance médicale gratuite est organisée. La glace est rompue, la méfiance tend à disparaître [...]. Tout cela constitue le premier stade de la pacification. La population n’ose encore s’engager, elle observe et attend. On a du mal à y croire. Alors, toute la propagande du FLN ne serait que mensonges ? Et voilà qu’un ancien sergent interpelle l’officier : “ Donne-nous des armes, on se défendra nous-mêmes contre ces bandits ! ” Ainsi naissent les groupes d’autodéfense des villages. Un nouveau stade est franchi. L’engagement de la population est bien amorcé. [...] » (Jacques Allard, Le combat pour la paix, témoignage recueilli par François de La Morandière, “ Soldats du Djebel ”) (...)

« Il est bien certain qu’il fallait d’abord libérer la population de l’emprise du FLN, explique le général Allard, arracher le manteau de peur qui la paralysait et alors, mais alors seulement, il devenait possible d’entreprendre une œuvre constructive de pacification. Dès que les opérations policières et militaires ont assaini la zone à traiter, c’est d’abord le maintien sur place d’une présence suffisamment étoffée pour éviter le retour en force du FLN ou l’infiltration clandestine de ses agents. Puis, un jour, une SAS (section administrative spécialisée) s’installe au milieu de la population. Il ne s’agit pas de distribuer des subventions, qui seraient considérées comme des aumônes, mais de donner du travail utile pour la collectivité. Ce seront, par exemple, un point d’eau, puis une piste. Ces travaux apportent ainsi des salaires qui améliorent les conditions de vie. [...] Parallèlement, l’assistance médicale gratuite est organisée. La glace est rompue, la méfiance tend à disparaître [...]. Tout cela constitue le premier stade de la pacification. La population n’ose encore s’engager, elle observe et attend. On a du mal à y croire. Alors, toute la propagande du FLN ne serait que mensonges ? Et voilà qu’un ancien sergent interpelle l’officier : “ Donne-nous des armes, on se défendra nous-mêmes contre ces bandits ! ” Ainsi naissent les groupes d’autodéfense des villages. Un nouveau stade est franchi. L’engagement de la population est bien amorcé. [...] » (Jacques Allard, Le combat pour la paix, témoignage recueilli par François de La Morandière, “ Soldats du Djebel ”) (...)

On pourrait multiplier les exemples de cette action en profondeur effectuée par l’armée française en Algérie. Le fruit le plus manifeste en fut la multiplication du nombre de harkis, supplétifs ayant choisi de se mettre au service de la France, organisés en groupes d’autodéfense ou constituant des unités légères opérant en lien avec nos régiments, ou encore assurant la protection des SAS. En 1956, on en comptait 2 000 ; fin 1957, ils étaient 30 000.

On pourrait multiplier les exemples de cette action en profondeur effectuée par l’armée française en Algérie. Le fruit le plus manifeste en fut la multiplication du nombre de harkis, supplétifs ayant choisi de se mettre au service de la France, organisés en groupes d’autodéfense ou constituant des unités légères opérant en lien avec nos régiments, ou encore assurant la protection des SAS. En 1956, on en comptait 2 000 ; fin 1957, ils étaient 30 000.

Dans le même temps, on passa de 57 écoles avec 2 000 élèves à 376 écoles et 24 970 élèves. 2 300 km de routes et de pistes nouvelles furent tracées, 720 000 consultations médicales et 5 000 interventions chirurgicales effectuées. (...)

LE FLN ÉTEND SON EMPRISE EN FRANCE

L’échec du FLN sur le territoire algérien n’était plus qu’une question de temps. La seule solution pour lui était de trouver de l’argent et des hommes à l’extérieur du pays. Les années 1957-1958 furent celles où le FLN développa d’une manière intensive son activité en métropole, s’assurant une prédominance exclusive sur les 330 000 travailleurs musulmans émigrés, concentrés à Marseille, Paris et dans le Nord. (...) Les collecteurs de fonds encaissaient une imposition auprès des Algériens, tandis que des équipes de tueurs exécutaient les sentences des dirigeants contre les personnalités profrançaises ou récalcitrantes. (...)

Très rapidement, le FLN étendit son empire sur près de 90 % de la colonie algérienne. Ses groupes de choc faisaient usage d’armes de guerre, dont la plupart provenaient des stocks de la Résistance conservés par le PCF. De leur côté, communistes et progressistes chrétiens organisaient des manifestations contre le départ du contingent, cachaient des agents recherchés par la police ou organisaient des réseaux pour permettre à des jeunes travailleurs immigrés de rejoindre les camps d’instruction rebelles en Tunisie.

BARRAGES AUX FRONTIÈRES

Pour empêcher ces soldats de l’ALN, une fois formés et armés, de s’infiltrer en territoire algérien et de ravitailler les maquis de l’intérieur, l’armée française décida d’édifier des barrages aux frontières. L’initiative fut prise localement par les fusiliers marins côté Maroc, début 1957 ; côté Tunisie, les barrages commencèrent à être efficaces en juin de la même année (Voir la carte suivante). Salan remit la défense du barrage Est aux mains du général Vanuxem. Celui-ci, de son PC de Bône, comprit que l’enjeu de la guerre était là, sur les frontières. Il obtint que les paras et la Légion soient dépêchés sur zone. Son pragmatisme ne s’embarrassait pas de formalités. Passant outre les lourdeurs administratives, il lança ses colonels de choc : Buchoud et Jeanpierre, en mettant à leur disposition troupes à pied, blindés, hélicoptères, aviation, etc. (...)

Pour empêcher ces soldats de l’ALN, une fois formés et armés, de s’infiltrer en territoire algérien et de ravitailler les maquis de l’intérieur, l’armée française décida d’édifier des barrages aux frontières. L’initiative fut prise localement par les fusiliers marins côté Maroc, début 1957 ; côté Tunisie, les barrages commencèrent à être efficaces en juin de la même année (Voir la carte suivante). Salan remit la défense du barrage Est aux mains du général Vanuxem. Celui-ci, de son PC de Bône, comprit que l’enjeu de la guerre était là, sur les frontières. Il obtint que les paras et la Légion soient dépêchés sur zone. Son pragmatisme ne s’embarrassait pas de formalités. Passant outre les lourdeurs administratives, il lança ses colonels de choc : Buchoud et Jeanpierre, en mettant à leur disposition troupes à pied, blindés, hélicoptères, aviation, etc. (...)

Ce qu’on appela « la bataille des frontières » dura plus de trois mois, de fin janvier au début mai 1958. Cette mission fut extrêmement éprouvante pour les soldats, en raison des longues nuits de veille, où les patrouilles étaient sans cesse sur le qui-vive et devaient se battre dans une poussière de sable asphyxiante. Le scénario était rituel. Les forces de l’ALN tentaient de forcer de nuit le barrage. Celui-ci était constitué de deux réseaux parallèles traversés par une voie ferrée et comprenant chacun une nappe de barbelés de quatre mètres de largeur, une clôture électrifiée et une haie à panneaux inclinés. Quand les véhicules blindés en patrouille sur la piste localisaient la coupure signalée par la rupture du réseau, l’alerte était donnée, le branle-bas réveillait les cantonnements...

Au bout de deux mois, les moudjahidin étaient terrorisés à la seule perspective d’avoir à franchir ce barrage. Dans les camps tunisiens, il y eut des refus d’obéissance, et il fallut que les chefs se montrent impitoyables pour lancer de nouvelles vagues. (...)

La victoire de Souk-Ahras marqua la fin de la bataille des frontières. L’ALN y laissait 4 000 des siens, 600 prisonniers et 3 300 armes. Les Français avaient eux aussi mis le prix : 279 tués et 758 blessés. (...) Le sacrifice de ces braves n’avait pas été inutile, puisque cette bataille programmait l’asphyxie à court terme de la rébellion algérienne.

UN POUVOIR EN PLEINE DÉCOMPOSITION

Mais les succès remportés par l’armée en Algérie ne raffermissaient pas la détermination de nos gouvernants, bien au contraire ! et c’était là le scandale. (...) Aussi l’inquiétude renaissait-elle chez les Français d’Algérie et l’attentisme s’emparait-il à nouveau des populations musulmanes.

L’armée se taisait et ce silence était lourd d’inquiétude. Des économies sordides avaient été prescrites comme la réduction d’effectifs, d’allocations en carburant, de rations conditionnées, etc. (...) L’armée rongeait son frein et avait le sentiment qu’une fois de plus, elle serait frustrée de sa victoire. « Qu’on ne nous empêche pas de gagner ! On demande à n’être plus trahis ! » entendait-on dans les popotes.

Quatre mois après son investiture, le ministère Bourgès-Maunoury tomba et la France s’offrit cinq semaines de crise. En novembre 1957, le radical Félix Gaillard prenait le manche. Ce brillant technocrate de trente-sept ans ne trouva pas mieux que de déclarer dans son discours d’investiture (...) qu’il était prêt à négocier avec les rebelles, alors que ceux-ci devenaient de plus en plus provocateurs.

LE COUP MONTÉ DE SAKIET

Le 11 janvier 1958, une section et un groupe commando du 23e RI, en patrouille le long de la frontière tunisienne, tombaient dans une embuscade, à hauteur du poste-frontière de Sakiet-Sidi-Youssef (Voir la carte suivante). (...) L’opération s’était déroulée avec la complicité évidente de la garde nationale tunisienne. Après une protestation de pure forme, le gouvernement français ne fit rien pour punir l’outrage, venger nos morts et tenter de récupérer les prisonniers. (...) Cette fois, l’armée prit elle-même la décision qui s’imposait et, au nom du « droit de poursuite » accepté dans un précédent Conseil des ministres, une escadrille de B-26 bombardait le village d’où étaient partis les coups.

Mais c’était un piège. L’ALN avait fait venir exprès ce jour-là une équipe de la Croix-Rouge internationale, pour être témoin de « l’agression française ». (...) Inutile de dire que la gauche française fut la première à s’enflammer contre l’armée.

Le FLN, tirant les marrons du feu, fit pression sur Bourguiba, le président tunisien, pour qu’il saisisse le Conseil de sécurité de l’ONU. Comme il fallait s’y attendre, les États-Unis et l’Angleterre s’empressèrent d’offrir leur arbitrage. Ce n’était pas désintéressé. Au mois de novembre 1957, ces deux pays avaient décidé de livrer des armes à la Tunisie, dont il était évident que la rébellion algérienne profiterait. Robert Murphy, l’ancien consul américain à Alger, fut dépêché à Paris. Sous le chantage d’une rupture des aides financières par les États-Unis à la France, le Conseil des ministres français accepta les « bons offices » anglo-saxons. Le FLN gagnerait-il devant l’ONU ce qu’il avait perdu sur le terrain ? (...)

Tout ce remue-ménage politico-diplomatique était dépourvu de discrétion. La honte et la colère du pays grandissant, les parlementaires refusèrent leur confiance à Félix Gaillard, dont le ministère tomba le 15 avril. Aussitôt, les tractations entre partis reprirent, mais la crise semblait cette fois ne pas trouver d’issue. On assistait, sans le savoir, aux derniers soubresauts de la quatrième République.

SOUS LE SIGNE DE JEANNE D’ARC

Le 26 avril, à Alger, dix mille anciens combattants et partisans de l’Algérie française se rassemblaient pour une marche silencieuse et réclamaient la constitution d’un gouvernement de salut public. Ce jour-là, dix mille mains se levèrent pour affirmer : « Envers et contre tout, sur nos tombes et sur nos berceaux, devant le souvenir de nos morts au Champ d’honneur, nous jurons de vivre et de mourir Français sur la terre d’Algérie à jamais française. »

Le 26 avril, à Alger, dix mille anciens combattants et partisans de l’Algérie française se rassemblaient pour une marche silencieuse et réclamaient la constitution d’un gouvernement de salut public. Ce jour-là, dix mille mains se levèrent pour affirmer : « Envers et contre tout, sur nos tombes et sur nos berceaux, devant le souvenir de nos morts au Champ d’honneur, nous jurons de vivre et de mourir Français sur la terre d’Algérie à jamais française. »

La goutte d’eau qui fit déborder le vase fut l’annonce le 9 mai, par la radio de Tunis, de l’exécution par le FLN de trois soldats français. Que répondit le gouvernement français à cette provocation ? Rien. D’abord, il n’y avait plus de gouvernement français, Félix Gaillard se contentant d’expédier les affaires courantes. Les Français d’Algérie étaient exaspérés par cette impuissance. Le ministre résident général, Robert Lacoste, le sentit et, loin de faire face, prit le parti de rentrer en métropole. Une manifestation en l’honneur des trois soldats fusillés fut organisée pour le 13 mai.

La veille, dimanche 12 mai, l’Algérie célébrait, à l’unisson de la métropole, la fête nationale de Jeanne d’Arc. L’édition de L’écho d’Oran titrait : « Oran a rendu un émouvant hommage à la Sainte de la Patrie ». (...) On lisait enfin : « Dernière minute: La tension politique croît à Alger. Les associations patriotiques et les partis nationaux lancent un appel à la grève générale pour demain après-midi. »

Parmi ces associations de pieds-noirs, celle des amis de Robert Martel (voir encart ci-dessous) était peut-être la plus déterminée. Au soir du 12 mai, leur chef annonça sa décision : le lendemain, le Gouvernement général serait pris d’assaut. Et après ? Après, on ferait appel à l’armée. Et après ? L’armée saurait imposer un gouvernement de salut public. « La foule suivra », assurait-il. L’idée, d’abord repoussée, fit son chemin, et l’aube du 13 mai se leva, un 13 mai qui fera date dans l’histoire de l’Algérie et de la France.

LE CHOUAN DE LA MITIDJA

C’est en lisant l’ouvrage de Robert Martel : “ La contre-révolution en Algérie ” (Diffusion de la pensée française, 1972), que notre Père comprit à quel point le 13 mai 1958 fut « quelque chose de providentiel, aussi humain que divin ».

Né à Alger en 1921, Robert Martel était viticulteur dans la plaine de la Mitidja. Père de trois enfants, il avait sur toutes choses des idées simples, claires, dont les événements révélèrent la grande justesse. Avec cela, meneur d’hommes, sauf au dernier moment du combat, où il préférait se retirer plutôt que s’imposer.

Né à Alger en 1921, Robert Martel était viticulteur dans la plaine de la Mitidja. Père de trois enfants, il avait sur toutes choses des idées simples, claires, dont les événements révélèrent la grande justesse. Avec cela, meneur d’hommes, sauf au dernier moment du combat, où il préférait se retirer plutôt que s’imposer.

Absolument allergique au racisme, il aimait les musulmans, ce petit monde d’ouvriers agricoles qu’il côtoyait chaque jour dans son village de Chebli ou qui travaillaient avec lui sur ses terres. Farouche partisan de cette « communauté historique », il fera tout pour la sauver. Un réflexe quasi inné lui permettait de repérer toute provocation raciste. Un jour, il apprit qu’un de ses hommes voulait déposer une charge de plastic chez un épicier indigène convaincu d’aider le FLN. Il saisit l’homme et l’entraîna devant un crucifix : « Il ne t’a pas demandé de faire ça », lui dit-il. Son grand amour, depuis son passage dans les Compagnies sahariennes pendant la guerre, c’était le Père de Foucauld.

Sans aucun parti pris de classe, il avait des idées sociales hardies, comme le développement des écoles rurales destinées à qualifier une main-d’œuvre arabe prolifique. Il parlait même de “ réforme agraire ”. On ne trouvait chez lui aucune ambition, aucune tentation d’électoralisme. L’angoisse de la patrie, la petite comme la grande, seule l’habitait. Le jour de la chute de Dien-Bien-Phu, il pleura, en pensant que ce serait bientôt au tour de l’Algérie d’être aux prises avec la subversion communiste. Aussi la Toussaint sanglante de 1954 le trouva-t-elle résolu : « Voilà des mois que je le crie sur tous les toits, mais personne ne veut m’écouter. C’est la guerre d’Indochine qui recommence, vous entendez, toute l’Afrique va y passer. La France n’a jamais respecté l’effort des siens aux colonies. La République a tout gâché... Mais s’il le faut, j’y laisserai ma peau, il ne sera pas dit que je n’aurai rien fait pour essayer de sauver ma province. »

Pour lui, le mal, c’est la Révolution française, les institutions démocratiques qu’elle a engendrées, et la trompeuse devise Liberté-Égalité-Fraternité qui couvre d’un manteau de chimères un monceau d’injustices et de haines. On l’appelait « le chouan de la Mitidja ».

Avec ses voisins colons, Martel commença par créer dans son village de Chebli la première milice communale d’Algérie. Puis, avec quelques amis sûrs, il lança le 25 août 1955 l’Union française nord-africaine (U.F.N.A.). Il s’agissait d’avertir ses compatriotes du danger qui les menaçait, et dont peu à l’époque avaient pris la mesure. Mission ingrate s’il en fut. Ne récoltant que des rebuffades, il se tourna vers le P. de Foucauld, avec des mots tout simples :

« Il n’est pas possible que vous ayez fait tout cela pour rien. Puisque Dieu existe, prouvez-le-nous, sauvez l’Algérie. Je me mets à votre disposition, je m’incline devant vos ordres, mais donnez-moi les moyens de combattre. Désormais je vous promets de vous invoquer tous les soirs, tant qu’il y aura un souffle de vie en moi. D’avance, j’accepte tout. »

Les bonnes volontés commencèrent à affluer, ainsi que les fonds. Le mouvement prit de l’ampleur et fut bientôt en mesure de quadriller toute la province. Ce quadrillage n’était pas une conception plaquée sur la réalité à la façon des marxistes : « Il était fondé, écrit Martel, sur des chaînes d’amitié, sur des réseaux naturels, vivants, souvent groupés en corps de professions, et n’avait d’autre but que d’empêcher la subversion de s’établir dans les villes et les campagnes, d’éviter les attentats aveugles ou les ratonnades, de cimenter l’alliance séculaire des deux communautés française et musulmane. »

Il se formait à cette époque toutes sortes de vains projets, dispersant inutilement les bonnes volontés. Mais Martel menait droit sa barque. Il y eut aussi des mouvements rivaux, faussement réactionnaires, qui recevaient l’argent des gros colons ou du gouvernement. L’UfnA était, elle, absolument pure de toute compromission. Ce qui lui permit de réussir des coups fumants : le 6 février 1956, les tomates lancées à la figure de Guy Mollet pour empêcher la nomination de Catroux comme gouverneur général, c’était Martel ! Et quand les C.R.S. répondirent aux tomates par des gaz lacrymogènes, Robert se retrouva au premier rang, pour prendre les coups... Il n’avait qu’un mot à dire : sept cents de ses amis étaient regroupés non loin du Forum, avec des armes, et prêts à s’en servir ! Les tomates ayant produit leur effet sur Mollet, qui annula la nomination de Catroux, Martel donna l’ordre de dispersion à ses troupes. L’épreuve de force n’était pas encore venue.

Lacoste fut désigné pour succéder à Soustelle, et continua la même politique ; Martel se méfiait de ces politiciens de gauche, qui restent socialistes et francs- maçons sous des dehors réactionnaires. Aussi enrageait-il en voyant les Algérois acclamer tous ceux qui, comme Soustelle, se servaient de l’Algérie française comme d’un tremplin électoral.

Après la dissolution de l’U.F.N.A. par Lacoste, Robert Martel créa le Centre de Renaissance française (C.R.F.) qu’il organisa et dirigea de main de maître. S’il refusait toute compromission avec les politiciens, il se gardait aussi des activistes, qui voulaient faire payer aux musulmans tous les actes de terrorisme du FLN. « Vous faites le jeu de l’adversaire, leur disait-il. En réalité, la légitime défense doit se concrétiser contre l’État qui ne nous défend plus. C’est contre lui qu’il faut se défendre et s’insurger. Mais encore faut-il en avoir les moyens. » Il avait compris qu’il fallait « frapper à la tête », c’est-à-dire renverser la République.

Mais il voyait se profiler à l’horizon politique le retour du général de Gaulle. « Personne n’est gaulliste en Algérie. Vois-tu, Jean, disait-il à son ami Crespin, si l’Armée crie et fait crier “ Vive de Gaulle ! ” nous sommes foutus. » Depuis trois ans, il cherchait à susciter un élan populaire contre-révolutionnaire, pour la défense de l’Algérie française, et voyait très bien comment le Régime se défendait. Cette fois, la manœuvre était de taille... Saurait-il la déjouer ?

« À Paris, le 13 juin 1978,

« fr. Georges de Jésus. »

LES RESSORTS PROFONDS DU 13 MAI

René Rieunier, dans son ouvrage “ Réquisitoire contre le mensonge ” (le mensonge gaulliste !), distingue dans le soulèvement du 13 mai 1958 cinq facteurs déterminants : le consentement populaire qui le porta, l’action de la « phalange des nationaux » qui en fut l’élément moteur, les manœuvres du clan gaulliste pour le canaliser, le jeu subtil du général de Gaulle, le rôle de l’armée enfin, qui fut déterminant.

1° La plupart des pieds-noirs sont prêts à tout pour sauver leur terre et leur famille, et si la métropole ne vit pas aussi intensément le drame qui assaille l’Algérie, elle ne supporte plus le régime qui montre à chaque crise son incohérence et sa corruption. (...)

L’abbé de Nantes l’écrira de son côté : « Le coup d’Alger est venu du peuple qui cherchait le salut de la patrie ; il est la réaction à l’anarchie, qui ne peut manquer d’éclater quand les soldats se font tuer pour rien, tandis que le gouvernement ne réagit même plus aux insultes de l’étranger ni aux trahisons de l’intérieur ; quand les citoyens pacifiques se font dépouiller, exiler, torturer sans que cela excite le moins du monde la pitié de leurs représentants parlementaires ; quand enfin la Patrie est jetée, lambeau après lambeau, aux convoitises de l’étranger et aux ambitions des pires, tout cela au nom même de l’idée qui préside à la constitution : la Démocratie. » (Amitiés françaises universitaires, juillet 1958)

2° En métropole, les nationaux ont été laminés par l’épuration-libération de 1944. Mais leur phalange a resurgi en l’Algérie, terre ardente. Il y a Robert Martel et ses amis colons, qui mènent leur complot à ciel ouvert sous le signe du Cœur et de la Croix du Père de Foucauld ; il y a Pierre Lagaillarde et ses étudiants de l’université d’Alger : fils d’un avocat de gauche converti au nationalisme, il se dit prêt à mourir sur les barricades ; enfin, le docteur Lefèvre, père de sept enfants, ardent corporatiste, admirateur du maréchal Pétain, de Franco et de Salazar.

« Voilà trois hommes, écrit Rieunier, derrière lesquels se rangeront, le 13 mai, non seulement les Européens d’Alger mais une foule de musulmans. Voilà les apôtres authentiques de l’Algérie française. Ils n’ambitionnent rien pour eux, ils veulent montrer à la France et à son Armée qu’ils préfèrent mourir plutôt que d’abandonner l’Algérie à la rébellion, d’où elle deviendrait la proie du communisme. »

3° Le troisième élément est le clan gaulliste, composés d’idéalistes, d’ambitieux et d’affairistes, les uns enthousiastes, généreux et pleins d’illusions sur leur “ Guide ” mythique, les autres, formant sa garde rapprochée, misent sur lui pour d’autres raisons plus pragmatiques : les honneurs, l’argent et les affaires. Leur avantage certain est qu’ils ont un nom à proposer aux foules et à l’armée. Ils sentent que le régime est branlant, que la République est menacée. Pour eux, de Gaulle sera le sauveur de la République. Le complot gaulliste s’est mis en place dès 1957. Dans le ministère Félix Gaillard, Chaban-Delmas, qui était gaulliste inconditionnel, occupait le ministère de la Défense nationale. Il envoya à Alger une sorte de fidéicommis en la personne de Léon Delbecque, avec mission d’y créer une antenne d’informations. Ce Delbecque était ami de Soustelle... (...)

4° Leur grand homme est un homme seul, sans filiation, sans autre lien avec la nation que celle de prétendre l’avoir libérée ; le général de Gaulle n’a de compte à rendre qu’à lui-même et à la « certaine idée » qu’il se fait de la France. Depuis douze ans qu’il a quitté le pouvoir. (...)

« Tapi dans l’ombre de Colombey, écrit Dominique Venner, le général attend son heure, laissant la situation se dégrader, ce qui ne peut que le servir en tant qu’ultime recours. » (La grandeur et le néant, p. 219)

5° L’Armée est cependant le véritable arbitre de la situation. Ses dernières opérations dans le djebel, sur les frontières, ont été couronnées de succès. Elle est commandée par des officiers de grande valeur qui ont combattu pour la plupart en Indochine, où ils se sont attachés les populations indigènes en jurant de les protéger, de ne pas partir. Quand il a fallu se parjurer et les abandonner à l’enfer communiste, ces officiers se sont dit en eux-mêmes : « Jamais, jamais nous n’accepterons une seconde fois une telle honte. » Aux indigènes d’Algérie terrorisés qui les suppliaient : « Dis, mon lieutenant, promets-nous que tu ne partiras pas », ils ont juré qu’ils resteraient. Serment fait au nom de la France ! Ils feront tout pour le respecter.

Toutefois, si l’Armée surveille et suit d’un œil attentif les mouvements de la foule algérienne, elle ne complote pas. (...) Quand le pouvoir tombera entre ses mains, elle ne saura qu’en faire et s’empressera de s’en dessaisir, parce qu’une doctrine politique lui manquait. Nous avons vu comment elle avait été épurée en 1944, et contrainte de renier le plus prestigieux de ses chefs : le maréchal Pétain, qui avait la stature d’un homme d’État (Il est ressuscité ! n° 40, p. 25). La guerre d’Indochine a en partie pansé les plaies et refait son unité, mais la plupart des chefs de 1958 ont fait leurs premières armes dans la Résistance ou dans les rangs de la France Libre. Ils en ont tous gardé un aveugle attachement pour celui qui incarne à leur yeux le “ mythe résistantialiste ”, le général de Gaulle. Ils ne soupçonnent pas de quelle trahison il est capable.

« L’ARMÉE AU POUVOIR ! »

En ce matin du 13 mai, règne à Alger une étrange atmosphère de ville ouverte. Les plages sont désertes. Peu d’Arabes dans les rues, ils observent les Européens. Dès 13 heures, heure convenue pour la grève générale, le bled débarque. Par longs convois d’autos, drapeaux claquant au vent, arrivent les colons de la Mitidja et du Sahel. Des tracts, lancés par avion, des coups de téléphone les ont prévenus. L’organisation de Robert Martel a fonctionné à plein. (...)

En ce matin du 13 mai, règne à Alger une étrange atmosphère de ville ouverte. Les plages sont désertes. Peu d’Arabes dans les rues, ils observent les Européens. Dès 13 heures, heure convenue pour la grève générale, le bled débarque. Par longs convois d’autos, drapeaux claquant au vent, arrivent les colons de la Mitidja et du Sahel. Des tracts, lancés par avion, des coups de téléphone les ont prévenus. L’organisation de Robert Martel a fonctionné à plein. (...)

Boulevard Laferrière, au plateau des Glières, autour du monument aux morts, la foule des grands jours s’est agglutinée : 50 000, voire 80 000 personnes. Martel les rejoint bientôt, avec son drapeau marqué des trois mots : Honneur, Volonté, Patrie. Il est accompagné de Lagaillarde, en tenue camouflée et précédé de quatre harkis en armes. Une immense clameur les accueille. (...) On note l’absence du groupe gaulliste, qui est persuadé que le coup de force n’est pas pour aujourd’hui. Lagaillarde harangue la foule, tandis que Martel se tient en retrait, par modestie.

Boulevard Laferrière, au plateau des Glières, autour du monument aux morts, la foule des grands jours s’est agglutinée : 50 000, voire 80 000 personnes. Martel les rejoint bientôt, avec son drapeau marqué des trois mots : Honneur, Volonté, Patrie. Il est accompagné de Lagaillarde, en tenue camouflée et précédé de quatre harkis en armes. Une immense clameur les accueille. (...) On note l’absence du groupe gaulliste, qui est persuadé que le coup de force n’est pas pour aujourd’hui. Lagaillarde harangue la foule, tandis que Martel se tient en retrait, par modestie.

À 18 heures, le général Salan, accompagné des généraux Massu et Jouhaud, et de l’amiral Auboyneau, commandant la marine, arrive au monument aux morts pour rendre hommage aux trois soldats fusillés par le FLN. Au même moment, dans toutes les garnisons d’Algérie, a lieu une semblable cérémonie « de réparation » (Vanuxem). Dépôts de gerbes, minute de silence, suivie d’une tonitruante Marseillaise. Un cri jaillit : « L’armée au pouvoir ! » Mais les généraux, dont le visage est grave et tendu, se retirent sans dire un mot. C’est le moment. Robert Martel hésite un instant, son regard croise celui de Lagaillarde, qui lance le mot d’ordre : « Tous au Gouvernement général contre le régime pourri ! » Les deux hommes montent côte à côte au Forum d’un pas calme et décidé, suivis par la foule.

Le Forum est cette vaste esplanade entre ciel, mer et jardins, qui surplombe le plateau des Glières. Sur le côté droit, se dresse un gigantesque parallélépipède : le Gouvernement général, symbole du pouvoir central qui, à Paris, trahit l’Algérie.

LA PRISE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

Un émeutier, au volant d'un véhicule, enfonce les grilles. C’est alors la ruée. (...) La foule, surexcitée, s’engouffre dans le grand bâtiment comme l’eau dans la coque d’un navire éventré. Les manifestants se répandent dans les bureaux et jettent par les fenêtres tout ce qui leur tombe sous la main : dossiers, circulaires... C’est une pagaille monstre. La statue de Marianne disparaît dans la mêlée, coiffée d’une poubelle.

Lagaillarde et Martel sont bien décidés à maintenir la pression, pour forcer l’armée à prendre le pouvoir. Justement, Massu arrive, cheveux en brosse, le verbe tranchant et gouailleur. Son premier soin est de faire vider tous ceux qui n’ont rien à faire au G. G. Pendant ce temps, la foule clame au dehors sa détermination. Salan arrive à son tour, raide, le visage fermé. Commandant en chef, c’est lui qui est censé incarner la légalité et l’ordre républicains. (...) Comme les insurgés réclament la constitution d’un Comité de salut public, Salan désigne Massu pour en être le président.

Celui-ci adresse alors au président Coty le télégramme suivant : « Vous rendons compte création d’un Comité de salut public, civil et militaire, à Alger. En raison gravité de la situation et devant la nécessité absolue de maintenir l’ordre pour éviter toute effusion de sang, le comité attend avec vigilance la création à Paris d’un gouvernement de salut public, seul capable de conserver l’Algérie, partie intégrante de la métropole. » Quand il le lit à la foule, Massu, qui est gaulliste, lâche le mot : « Un gouvernement de salut public présidé... par le général de Gaulle. »

Cela, il ne l’a pas dit tout seul. Delbecque, – « un voyou », selon Salan –, est arrivé entre-temps au Gouvernement général, flanqué de Lucien Neuwirth. (...) Comme ils ont été pris de court, il leur faut rattraper leur retard. Ils ont l’habileté de se présenter comme les envoyés de Soustelle, et le seul nom de l’ancien résident général à Alger suffit à ouvrir toutes les portes, à commencer par celle du Comité de salut public. Il ne faut pas longtemps à Delbecque pour s’y faire inscrire comme vice-président ! Quelques moments après le télégramme de Massu, il va, de sa propre initiative, annoncer à la foule toujours massée sur le Forum que l’arrivée de Soustelle est imminente. Tonnerre d’applaudissements. C’est un mensonge, mais le mensonge est l’arme gaulliste par excellence !

Au cours de la nuit, on apprend que l’Assemblée nationale a accordé son investiture au gouvernement de Pierre Pflimlin, avec mission de régler la crise algérienne. Dans quel sens, on ne le sait que trop : Pflimlin, député MRP d’Alsace, a déclaré qu’il saisirait « toutes les occasions d’engager des pourparlers [avec le FLN !] et de faire appel aux bons offices tunisiens et marocains ».

Avant d’en annoncer la nouvelle à la foule, Salan prend soin de lire la proclamation suivante : « Algérois, ayant la mission de vous protéger, je prends provisoirement en main les destinées de l’Algérie française. Je vous demande de faire confiance à l’armée et à ses chefs, de montrer par votre calme votre détermination. » (...) Le discours du commandant en chef est salué d’une longue ovation. Il est 4 heures du matin. La foule heureuse se disperse. Un officier laisse tomber : « Oh ! après tout, il n’y a pas de morts. Sauf la République, et ce n’est pas grave ! »

LE MANDARIN DANS LA TEMPÊTE

À Oran et à Constantine, les événements vont moins vite qu’à Alger, mais la même « révolution nationale spontanée » est en marche. Tandis qu’à Paris, le gouvernement s’affole. (...) Les parlementaires tremblent pour leurs personnes et leurs partis.

Que va faire Salan ? Tout dépend de lui maintenant. Restera-t-il dans la légalité, franchira-t-il le Rubicon ? Celui qu’on appelle « le mandarin » reste hermétique. Dès 10 heures du matin, le Forum est déjà noir de monde. Pour protester contre l’investiture de Pflimlin, le Comité de salut public (CSP) a demandé que la grève générale soit rapportée. De tous les villages d’Algérie et des postes sahariens, commencent à affluer des télégrammes enthousiastes. Les Unités territoriales (civils mobilisés) se sont jointes aux manifestants. Les paras assurent le service d’ordre. Paris téléphone au commandant en chef : « Avez-vous vos troupes en main ? – Oui, répond Salan, et il ajoute d’un ton ferme p our garder l’Algérie française. »

Quant à Delbecque, il se démène pour faire avancer les affaires de son patron. Il l’avouera : « Je me suis occupé d’être au bon endroit, au bon moment, pour détourner vers le général de Gaulle ce soulèvement qui devait se produire. » Mais, au soir de ce 14 mai, quand Salan sonde les officiers de son état-major : « On me dit que la seule issue est le recours à de Gaulle. Qui est gaulliste parmi vous ? » Personne ne répond...

LA JOURNÉE DES DUPES

Hélas ! le lendemain 15 mai, jour de l’Ascension, Salan commence à céder. Il croit qu’il sert une cause, l’Algérie française, il se met en réalité au service d’un homme : de Gaulle. Les membres du CSP d’Alger, constatant qu’il a pris de l’assurance, lui demandent de parler à la foule depuis le balcon. Salan accepte.

« Sachez que je suis des vôtres, lance-t-il, provoquant un enthousiasme indescriptible. Mon fils est enterré au cimetière du Clos Salembier. Je ne saurais oublier qu’il repose dans cette terre qui est la vôtre. » Il conclut par un vibrant : « Vive la France, vive l’Algérie française ! » Le général en chef a terminé. Il se retourne pour quitter le balcon, quand Delbecque, qui est derrière lui, lui souffle :

« Sachez que je suis des vôtres, lance-t-il, provoquant un enthousiasme indescriptible. Mon fils est enterré au cimetière du Clos Salembier. Je ne saurais oublier qu’il repose dans cette terre qui est la vôtre. » Il conclut par un vibrant : « Vive la France, vive l’Algérie française ! » Le général en chef a terminé. Il se retourne pour quitter le balcon, quand Delbecque, qui est derrière lui, lui souffle :

« Criez “ Vive de Gaulle”, mon général, et la partie est gagnée. » Salan hésite, regarde autour de lui, puis, rapidement, s’approche à nouveau du micro et lance :

« Vive de Gaulle ! »

« Pourquoi diantre a-t-il crié cela ? » se demande madame Salan qui, dans un bureau voisin, interpelle Delbecque : « Eh bien ! Vous en avez fait de belles. » À Paris, on n’en croit pas ses oreilles. Quelqu’un ironise dans l’entourage de Pflimlin : « Incroyable ! Salan est antigaulliste. Il devait avoir un revolver dans le dos. »

Non ! Il n’avait pas de revolver dans le dos, mais, écrit notre Père, « il fallait quelqu’un ! Maurras a cent fois expliqué que de l’anarchie devait inéluctablement sortir la dictature, de Démos à César ! Cette foule inorganique, sans cadres constitués, sans élites désignées, qui soudain échappe à la contrainte de l’administration étatique, qui se masse au Forum d’Alger et veut être sauvée, protégée, il lui faut un nom, un sauveur à qui se vouer, dans l’instant, sans explication ni discussion. Le premier venu, le plus connu, qui soit de la légende, qui évoque enfin des souvenirs d’unité et de fierté nationale : de Gaulle ! de Gaulle! DE GAULLE ! Un nom a été jeté, répété, enfin il ébranle l’air. Le mécanisme est déclenché qui ramènera l’homme au faîte de l’État, comme sorti d’une image d’Épinal, une nouvelle fois armé par le destin de tous les pouvoirs de nous sauver ou de nous perdre. » (G. de Nantes, AFU, Où va de Gaulle ? juillet 1958)

Martel, en entendant le cri de Salan, a blêmi. Il se penche vers son ami Crespin : « Nous sommes foutus. » Après un silence, Crespin demande : « Que faire ?

Martel, en entendant le cri de Salan, a blêmi. Il se penche vers son ami Crespin : « Nous sommes foutus. » Après un silence, Crespin demande : « Que faire ?

– Il faut essayer de limiter les dégâts et éviter, si possible, le pire, répond le “ chouan de la Mitidja ”, qui est membre du Comité d’Alger. Vois‑tu, pour moi, le 13 mai est vraiment un miracle, et il se peut que Dieu intervienne encore. Quoi qu’il en soit, maintenant que je suis dans la place, je vais tenter de m’y cramponner et d’essayer d’ouvrir les yeux des officiers. Si de Gaulle revient, ce sera pour liquider l’Algérie française, et il faudra que l’armée se dresse contre lui. Mais il va falloir souffrir, car toute une propagande le présente déjà comme le sauveur. Le peuple a oublié tout le mal que cet homme a fait à la France. »

Il a suffi que Salan prononce à Alger le mot fatal, qui passe à Paris pour séditieux, pour que le général de Gaulle sorte de son mutisme et lance son premier communiqué à la presse : « Naguère, le pays dans ses profondeurs m’a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu’à son salut. Aujourd’hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu’il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » Le voilà qui caricature le maréchal Pétain, qu’on appelait chaque fois que le pays était au bord de l’abîme.

Ce 15 mai a été véritablement une journée des dupes. C’est ce jour-là que le mouvement d’Alger a basculé et a commencé à travailler pour de Gaulle. Mais avant de retracer cette machiavélique conquête du pouvoir, rejoignons une fois encore le Forum où, dans la journée du 16 mai, se produisit une chose extraordinaire, qui a stupéfié, bouleversé jusqu’aux larmes journalistes, observateurs étrangers, militaires et bien sûr pieds-noirs.

LA FRATERNISATION DU 16 MAI

Jusqu’alors, les manifestations du 13 mai et des deux journées qui ont suivi ont été l’affaire des Européens avec, par-ci par-là, quelques groupes de musulmans s’associant à leurs acclamations, mais voici que, le 16 mai, c’est toute la Casbah, où s’est formé un Comité de salut public sous la présidence de son maire, Joseph Hattab Pacha, un musulman converti, qui arrive au Forum en rangs serrés, bannières déployées, pour se joindre aux manifestants. (...)

À partir du moment où les Français d’Algérie, faisant bloc derrière leurs chefs militaires, ont manifesté leur volonté de rester Français coûte que coûte, les musulmans ont senti qu’ils pouvaient montrer eux aussi ce qu’ils avaient dans le cœur. Ils l’ont fait librement. Les meilleurs auxiliaires de la communauté musulmane, comme le capitaine Sirvent de la caserne des zouaves, avaient bien préparé le terrain. Mais tous furent stupéfaits de cette unanimité retrouvée, à commencer par le FLN lui-même.

À partir du moment où les Français d’Algérie, faisant bloc derrière leurs chefs militaires, ont manifesté leur volonté de rester Français coûte que coûte, les musulmans ont senti qu’ils pouvaient montrer eux aussi ce qu’ils avaient dans le cœur. Ils l’ont fait librement. Les meilleurs auxiliaires de la communauté musulmane, comme le capitaine Sirvent de la caserne des zouaves, avaient bien préparé le terrain. Mais tous furent stupéfaits de cette unanimité retrouvée, à commencer par le FLN lui-même.

Donc, dans la matinée du 16 mai, la Casbah se déverse dans la ville d’Alger. Ils sont entre trente et quarante mille musulmans à monter ensuite au Forum déjà couvert de monde. Européens et musulmans, plus de cent mille en tout, sont bientôt totalement mêlés. Tout à coup, l’immense foule forme une chaîne d’amitié en se donnant la main, les visages passent de l’étonnement au sourire. On s’embrasse, les larmes coulent, les mêmes mots d'« Algérie française! » sont scandés ensemble, les acclamations se fondent pour acclamer la France et son armée. Le cauchemar est fini, les démons de la rébellion et de la haine semblent exorcisés...

Le lendemain, ils seront cent mille manifestants musulmans venus cette fois des faubourgs et des villages environnants. Salan télégraphie le 18 mai à Paris :

« Je crois devoir souligner l’exceptionnel élan patriotique des foules. S’opère extraordinaire révolution des esprits dans sens d’une totale fusion spirituelle des deux communautés qui constitue facteur déterminant de la situation. À Alger comme sur ensemble territoire, mouvement irrésistible porte musulmans à affirmer publiquement volonté être Français. »

« Je crois devoir souligner l’exceptionnel élan patriotique des foules. S’opère extraordinaire révolution des esprits dans sens d’une totale fusion spirituelle des deux communautés qui constitue facteur déterminant de la situation. À Alger comme sur ensemble territoire, mouvement irrésistible porte musulmans à affirmer publiquement volonté être Français. »

Quel désaveu pour le FLN qui s’acharne, depuis des mois et des années, à dissocier les deux communautés et pour nos intellectuels progressistes qui en ont fait la théorie ! Au contraire, quelle récompense pour Robert Martel, défenseur-né de cette « communauté historique à sauver » ! Et quelle confirmation des analyses que notre Père en avait faites l’année précédente ! Oui, le salut était possible, et une grande œuvre de restauration, sous le signe du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de Fatima, pouvait sortir du 13 mai algérois.

À condition que... l’Église y adhère et le bénisse. Mais, en la personne de son plus haut représentant en terre d’Algérie, elle n’y croyait pas... Devant le silence obstiné de Mgr Duval et un peu pour lui forcer la main, le Comité de Salut public fit diffuser par radio et par voie de presse le texte d’une motion demandant à l’archevêque d’apporter son témoignage « au spectacle de l’union des cœurs dans la province d’Algérie ». Mgr Duval se contenta de répondre que, depuis novembre 1954, il avait multiplié les appels en ce sens, ajoutant : « Je ne puis que me réjouir de ce qui est et sera signe de réconciliation. » Mais à Jacques Soustelle venu le visiter, il révélait le fond de sa pensée : « Tout cela est une mystification. Ce sont les affaires de l’action psychologique. » Il avait de même fustigé sévèrement ceux qui arboraient le Cœur et la Croix, leur reprochant de « se servir d’insignes religieux à des fins politiques » !

De Gaulle, lui, ne niait pas la fraternisation mais comptait la récupérer à son profit.

LE SÉDUCTEUR

Le 19 mai, le général sort à nouveau de sa réserve en venant donner à Paris une conférence de presse, où il laisse paraître son habileté et sa mégalomanie : « Et alors ? Les Algériens crient : “ Vive de Gaulle ! ” comme le font d’instinct les Français quand ils sont plongés dans l’angoisse ou emportés par l’espérance. Ils donnent, en ce moment, le spectacle magnifique d’une immense fraternisation qui offre une base psychologique et morale aux accords et aux arguments de demain, base infiniment meilleure que les combats et les embuscades. Enfin, ils donnent la meilleure preuve que les Français d’Algérie ne veulent pas, ne veulent à aucun prix se séparer de la Métropole. Car on ne crie pas “ Vive de Gaulle ! ” quand on n’est pas avec la nation. » (...)

Le 19 mai, le général sort à nouveau de sa réserve en venant donner à Paris une conférence de presse, où il laisse paraître son habileté et sa mégalomanie : « Et alors ? Les Algériens crient : “ Vive de Gaulle ! ” comme le font d’instinct les Français quand ils sont plongés dans l’angoisse ou emportés par l’espérance. Ils donnent, en ce moment, le spectacle magnifique d’une immense fraternisation qui offre une base psychologique et morale aux accords et aux arguments de demain, base infiniment meilleure que les combats et les embuscades. Enfin, ils donnent la meilleure preuve que les Français d’Algérie ne veulent pas, ne veulent à aucun prix se séparer de la Métropole. Car on ne crie pas “ Vive de Gaulle ! ” quand on n’est pas avec la nation. » (...)

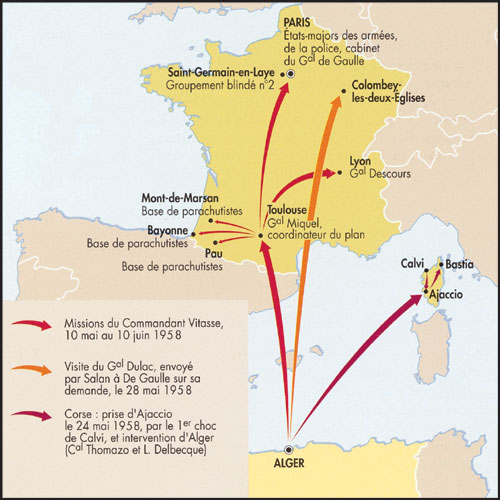

Il a salué les événements d’Alger comme « un début de résurrection » et a félicité l’armée d’en avoir pris la direction. Cela suffit à la rallier. Salan lui adresse une réponse enthousiaste. Le commandant en chef des troupes d’Algérie a dans ses cartons une arme secrète : le plan “ Résurrection ”. Des officiers ont été dépêchés en métropole pour préparer le coup de force (deux régiments de paras débarquant à Paris), au cas où... Il ne s’agit pas d’un putsch, l’armée n’ayant pas l’intention de prendre le pouvoir. Mais l’opération est destinée à exercer une forte pression pour... favoriser l’investiture légale du général de Gaulle. (...)

Le lendemain, 28 mai, de Gaulle reçoit dans sa propriété de la Boisserie, à Colombey-les-deux-églises, une mission d’officiers d’Algérie : le général Dulac, bras droit de Salan, et plusieurs officiers impliqués dans le plan “ Résurrection”. De Gaulle fait semblant d’apprécier, trouve trop maigres les effectifs, et va même jusqu’à dire qu’il serait souhaitable que ce soit Salan, plutôt que Massu, qui arrive avec la première vague ! En congédiant ses visiteurs, il leur déclare : « Vous direz à Salan que ce qu’il a fait est bien fait, que c’est bien pour la France... »

Pour la France ou pour de Gaulle ? Les émissaires de Salan sont à peine de retour à Alger que de Gaulle avertit les socialistes du gouvernement de ce qui se trame, qu’il ne cautionne absolument pas, mais qu’il est le seul à pouvoir arrêter. Refrain... (...)

Le gouvernement envoie des émissaires à Colombey. Les hommes politiques eux aussi commencent à « venir à la soupe ». Ce ne sont plus que recherches de combinaisons politiques, dont chacun espère se satisfaire, mais une chose est certaine : de Gaulle en sera le centre et le maître.

Le 29 mai, le président Coty se décide enfin à faire appel au général de Gaulle, « le plus illustre des Français », déclare-t-il en singeant le président Lebrun faisant appel en 1940 au maréchal Pétain. (...)

OÙ VA DE GAULLE ?

De Gaulle a gagné. Il a triomphé non seulement de l’opposition de gauche, mais aussi de tous ceux qui, à droite, se défient de lui. Il n’aura aucun compte à rendre aux généraux et aux officiers d’Algérie qui ont travaillé pour lui et qui aimeraient avoir des garanties au sujet de sa politique future. Au colonel Trinquier qui, aux derniers jours de mai, pose la question à Soustelle : « Que veut de Gaulle, quelle solution envisage-t-il pour l’Algérie ? Son silence nous inquiète », Massu répond : « Vous croyez qu’on peut parler à de Gaulle ainsi? De Gaulle sait ce qu’il veut faire et où il veut aller. Il n’y a qu’à le suivre. Maintenant, d’ailleurs, c’est un peu tard pour en discuter ; il aurait fallu, si vous aviez des doutes, le faire plus tôt. »

Le plan “ Résurrection ”, qui aurait dû déboucher sur une véritable « révolution nationale », n’aura pas lieu. Il a tout juste servi d’épouvantail dans la main du général de Gaulle. « Ce que j’ai fait, déclare-t-il le 2 juin à l’Assemblée, c’est pour que la République continue ! » Salan dira quelques mois plus tard, en présence de Paillole, l’ancien patron du contre-espionnage à Vichy, et de Wybot, chef de la DST : « Je me demande si nous n’avons pas eu tort de faire confiance à de Gaulle et si, après le 13 mai, je n’aurais pas dû envoyer quelques régiments de paras sur Paris. » Eh oui, mon général, c’est exactement ce que préconisait à ce moment-là l’abbé de Nantes ! Il le déclarait en juillet 1958 au général Miquel, chef des troupes aéroportées du sud-ouest et cerveau de l’opération “ Résurrection ” :

« Il faudrait, mon général, que l’armée fasse pression sur de Gaulle et l’empêche de servir la démocratie pour sauver la France.

– Monsieur l’abbé, l’armée est républicaine.

– Alors, mon général, l’Algérie est perdue. »

Notre Père écrivait le même mois un article dans les Amitiés françaises universitaires, pour expliquer l’équivoque des journées qui avaient suivi le 13 mai :

« La foule applaudissait là-bas [à Alger] un être de légende, personnification de la grandeur française, et à Paris nos républicains rassurés voyaient revenir vers eux, porté par ce raz de marée, leur serviteur, le grand restaurateur fatigué de leurs jeux démocratiques ! Alger criait “ Algérie Française”, mais acclamait quelqu’un qui se vante encore de sa Charte de Brazzaville, mère de toutes nos guerres et de toutes les sécessions. Alger clamait son dégoût du parlementarisme, en plébiscitant comme son fondé de pouvoir celui qui dans cette même ville, quinze ans plus tôt, rendait à la France ces misérables institutions. Alger voulait voir en de Gaulle l’énergique chef dupays réel ; il n’était que le funeste organisateur de cepays légal qui nous trahit. C’est une erreur populaire, monstrueuse, ou plutôt c’est, dans le cri spontané de millions de français, la trace de l’énorme mensonge de la libération. J’ai pitié de ce peuple pour demain, quand il tombera dans le désespoir au spectacle des actions de son idole. Car de Gaulle a étendu à l’Algérie cette fureur démocratique et scrutinatoire, mère de toutes les rivalités, les haines, les promesses mensongères. Écarté, par la vigueur du mouvement algérien, de son lieu naturel, de son élection de cœur, tout l’y ramène, esclave de ses passions propres, et je crains qu’il n’aille une nouvelle fois à l’extrême et ne soit le meilleur des valets de la subversion, au nom de la dignité française. »

« La foule applaudissait là-bas [à Alger] un être de légende, personnification de la grandeur française, et à Paris nos républicains rassurés voyaient revenir vers eux, porté par ce raz de marée, leur serviteur, le grand restaurateur fatigué de leurs jeux démocratiques ! Alger criait “ Algérie Française”, mais acclamait quelqu’un qui se vante encore de sa Charte de Brazzaville, mère de toutes nos guerres et de toutes les sécessions. Alger clamait son dégoût du parlementarisme, en plébiscitant comme son fondé de pouvoir celui qui dans cette même ville, quinze ans plus tôt, rendait à la France ces misérables institutions. Alger voulait voir en de Gaulle l’énergique chef dupays réel ; il n’était que le funeste organisateur de cepays légal qui nous trahit. C’est une erreur populaire, monstrueuse, ou plutôt c’est, dans le cri spontané de millions de français, la trace de l’énorme mensonge de la libération. J’ai pitié de ce peuple pour demain, quand il tombera dans le désespoir au spectacle des actions de son idole. Car de Gaulle a étendu à l’Algérie cette fureur démocratique et scrutinatoire, mère de toutes les rivalités, les haines, les promesses mensongères. Écarté, par la vigueur du mouvement algérien, de son lieu naturel, de son élection de cœur, tout l’y ramène, esclave de ses passions propres, et je crains qu’il n’aille une nouvelle fois à l’extrême et ne soit le meilleur des valets de la subversion, au nom de la dignité française. »

Paroles prémonitoires, comme nous le verrons, avec larmes, dans nos prochains articles.

frère Thomas de Notre-Dame du Perpétuel Secours

Extraits de Il est ressuscité ! n° 57, mai 2007, p. 21-32