Il est ressuscité !

N° 262 – Janvier 2025

Rédaction : Frère Bruno Bonnet-Eymard

CAMP NOTRE-DAME DE FATIMA 2024

La “ France de Marie ”

Ier - Ve siècle

« Les origines obscures

d’une prédilection certaine. »

DANS cette série d’articles, nous voulons comprendre comment et pourquoi la Très Sainte Vierge nous a fait la grâce de résider chez nous en France dès l’Antiquité et les débuts du haut Moyen Âge. Comment, durant la période qui va du premier au cinquième siècle, s’est fait ce lien entre la Vierge vivant en Palestine au début de notre ère et notre peuple ?

Certains historiens disent qu’à l’origine de plusieurs de nos très anciens sanctuaires, comme Le Puy et Rocamadour, les Celtes, comme les Romains et les Grecs ailleurs, rendaient, avant la venue du Christ, un culte à une déesse-mère, et même à une vierge, mère d’un libérateur, et que le culte que nous rendons à la Sainte Vierge aujourd’hui n’est que la suite de ce culte païen.

Lors du camp sur la religion des Grecs en 1993, frère Bruno avait expliqué qu’on trouve effectivement dans la littérature païenne des récits mythiques contenant cette idée qu’un libérateur naîtrait d’une vierge, mais selon nous cette idée, tout à fait caractéristique et originale, vient très probablement de la Révélation reçue par nos premiers parents après la chute du péché originel, puis abominablement déformée par l’imagination et les vices des hommes qui en ont fait l’objet de mythes dénaturés.

En tout cas, nous rejetons absolument l’idée, émise au seizième siècle par certains érudits, que notre culte à la Sainte Vierge aurait succédé à des cultes rendus à des déesses païennes, et que des images gallo-romaines de déesses-mères auraient été déterrées en certains lieux et placées sur nos autels. Cette opinion incline à voir le culte marial en France comme une survivance, une continuité du culte de déesses païennes, alors que le gouffre qui nous sépare de la religion des druides est immense et que la volonté des premiers chrétiens fut de mourir martyrs plutôt que de rendre un culte aux idoles.

Il est possible que le culte de déesses vierges découle de façon lointaine de la Révélation, et en particulier peut-être du protévangile, mais il est faux de dire que notre culte à la Sainte Vierge vient d’un culte de déesses purifié. Non, notre dévotion à la Vierge Marie vient exclusivement du témoignage des Apôtres, de l’Évangile tout entier, des récits de l’Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, de la mort de Jésus sur la Croix au pied de laquelle se trouvait la Mère de Jésus. Elle vient aussi des nombreuses apparitions, révélations, inspirations, méditations, réflexions qu’une phalange immense de saints a reçues et a faites tout au long de l’histoire de l’Église. En aucun cas, elle ne vient d’un fond de conscience commune universelle dont les mythes et les arts primitifs seraient des manifestations.

LES MARTYRS DE LYON

Si la dévotion à la Sainte Vierge vient de la prédication des Apôtres, quand est-elle parvenue en Gaule ?

L’abbé de Nantes, notre Père, n’a pas étudié cette question qui a fait couler des flots d’encre au dix-neuvième siècle. Il n’a fait que l’effleurer dans sa série de riches conférences intitulée La France, royaume de Marie (Josselin, 1984). Nous n’avons pas la prétention de la régler ici, mais voici trois pistes, depuis la plus admise à la plus discutée.

Tous les historiens admettent l’existence d’une petite Église organisée à Lyon et à Vienne en 177. Ce fait est absolument certifié. Cette date correspond à l’exécution des premiers martyrs de Lyon, parmi lesquels brillent saint Pothin, le diacre Sanctus de Vienne, et la petite servante Blandine. L’histoire de cette persécution nous a été conservée par saint Eusèbe, dans son Histoire ecclésiastique (Livre V, chapitres 1-3), d’après un compte rendu envoyé aux Églises d’Asie et de Phrygie par un anonyme, survivant de la communauté gauloise, probablement saint Irénée. Rien, dans les annales de l’antiquité chrétienne, ne surpasse la simplicité, la sincérité et aussi l’horreur des événements qui sont décrits.

On peut vraisemblablement penser que cette Église de Lugdunum, capitale des trois provinces gauloises de la Lyonnaise, de l’Aquitaine et de la Belgique, fut fondée au plus tard vers 155, par des évangélisateurs qui arrivèrent d’Asie Mineure. À leur tête, se trouvait l’évêque saint Pothin, originaire de Smyrne, disciple de saint Polycarpe, disciple de saint Jean l’Évangéliste, disciple bien-aimé du Seigneur, qui avait pris « chez lui » la Vierge Marie (Jn 19, 27).

L’établissement de cette lignée est pour nous très important, car elle est un canal par lequel nous fut transmis l’amour pour la Vierge Marie. On montre encore à Lyon l’endroit, à l’emplacement actuel de la crypte de Saint-Nizier, où saint Pothin aurait prêché l’amour de la Vierge Marie à ses premiers néophytes.

Pothin eut comme successeur saint Irénée, lui-même aussi originaire de Smyrne, qui écrit ceci, qui fonde absolument la filiation de notre foi à saint Jean :

« Non seulement Polycarpe fut disciple des Apôtres et vécut avec beaucoup de gens qui avaient vu le Seigneur, mais c’est encore par des Apôtres qu’il fut établi pour l’Asie, comme évêque de l’Église de Smyrne. Nous-même l’avons vu dans notre prime jeunesse, car il vécut longtemps et c’est dans une vieillesse avancée que, après avoir rendu un glorieux et très éclatant témoignage, il sortit de cette vie. » (Contre les hérésies, III, 3, 4)

Et à un certain Florinus, il ajoute :

« Je vous ai vu en effet, quand j’étais encore enfant, en Asie Mineure. Vous viviez dans la demeure de Polycarpe ; il vous donnait le spectacle de ses grandes et héroïques actions. Car je me souviens mieux des choses de ce temps-là que des événements récents. En effet, les connaissances acquises dès l’enfance grandissent avec l’âme et s’unissent à elle, de telle sorte que je puis dire l’endroit où s’asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, je crois voir encore sa démarche, son air vénérable, les traits de son visage qui reflétaient si bien la pureté de sa vie. Il me semble l’entendre, quand il parlait à l’assemblée ; il racontait en quelle douce intimité il avait vécu avec Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur. Il citait leurs paroles et tout ce que ceux-ci lui avaient appris du divin Maître, de ses miracles et de sa doctrine. Après avoir reçu tout cela des témoins oculaires de la vie du Verbe, il le rapportait conformément aux Écritures. Ces choses, dont il plut à la bonté divine d’ouvrir pour moi le trésor, alors aussi, avec quelle ardeur, je les recueillais. Je les fixais, non sur un parchemin qui s’efface, mais au plus profond de mon cœur ; et toujours, par la grâce de Dieu, je les ai ruminées avec fidélité. »

Ce lien privilégié à l’Évangéliste et, par lui, à la Vierge Marie, est un signe de prédestination et de grâce pour la Gaule, signe qui fut scellé dans le sang.

Notre Père faisait remarquer que ces martyrs aimaient la Vierge Marie autant que Notre-Seigneur. Cela transparaît dans la lettre des martyrs de Lyon, quand il est écrit de sainte Blandine qu’elle ne fut pas touchée par les bêtes, parce qu’elle était « réservée pour un autre combat ; c’était afin qu’elle fût victorieuse dans des luttes plus nombreuses, qu’elle attirât sur le Serpent tortueux une condamnation inexorable et qu’elle fût pour ses frères une exhortation, elle, petite, faible, méprisée, revêtue du Christ... » comme une image de la Vierge Marie.

On le voit aussi quand l’auteur parle de ceux qui ont failli : « À travers leur patience [celle des martyrs], l’incommensurable pitié du Christ se manifestait. Les vivants vivifiaient les morts et les martyrs accordaient grâce à ceux qui n’avaient pas été martyrs. Ce fut une grande joie pour la Vierge mère : ceux qu’elle avait rejetés de son sein comme des morts, elle les recevait vivants. Ce fut en effet par eux que la plupart des apostats furent de nouveau conçus et ranimés à la vie. »

Qui est cette “ Vierge mère ” ? Les éditeurs éprouvent le besoin d’ajouter entre parenthèses « l’Église », mais notre Père fait remarquer que dans cette allusion à la Vierge-Mère, « il y a tout à la fois le culte de l’Église et le culte plus mystérieux, plus intime de la Vierge Marie qui ressemble à l’Église, qui est comme la Mère universelle, dont l’Église n’est que la réalisation. Marie, personnification de l’Église, est déjà l’objet de la piété des chrétiens. » (La France, Royaume de Marie)

Toutefois, le plus ancien et le plus certain témoignage du culte rendu à la Vierge Marie reste celui des écrits de saint Irénée enseignant la Chrétienté lyonnaise. Ce dernier n’était pas à Lyon au moment des persécutions, mais probablement à Rome. Il prit à son retour la succession de saint Pothin et développa dans son maître ouvrage Adversus hæreses, une première réflexion de théologie mariale d’une portée immense. C’est l’une des premières de l’histoire de l’Église qui nous soient parvenues. Elle révèle l’enseignement extraordinaire que ces premiers chrétiens reçurent de leur évêque sur la Vierge Marie.

Une grande idée que saint Irénée développe est que la Vierge Marie est la nouvelle Ève, la « Mère des vivants », qui a coopéré par son obéissance et sa « réparation » à la rédemption de ses enfants : « Marie, Vierge, se montra obéissante en disant : voici votre servante, Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole. Ève se montra désobéissante... Marie a dénoué les nœuds formés par la faute d’Ève. Le nœud formé par la désobéissance d’Ève n’a pu être dénoué que par l’obéissance de Marie. Ce que Ève, vierge, a lié par son incrédulité, Marie, vierge, l’a délié par sa foi... Les prophètes qui annonçaient l’Emmanuel, né de la Vierge, traduisaient l’union du Dieu Verbe à sa créature, car le Verbe sera chair, le Fils de Dieu sera Fils de l’homme ; pur, ouvrant purement le sein pur qui rend les hommes à la vie en Dieu et que lui-même a fait pur. » C’est déjà au deuxième siècle les fondements du dogme de Marie Médiatrice, rejeté au concile Vatican II.

C’est aussi l’affirmation du dogme de Marie, Mère de Dieu, contre les docètes niant l’humanité de Jésus et par conséquent la maternité de Marie : « C’est tout un de dire qu’il s’est montré seulement en apparence et de dire qu’il ne tenait rien de Marie. En effet, il n’eût pas réellement possédé la chair et le sang par lesquels il devait nous racheter, s’il n’eût récapitulé en sa personne l’antique création d’Adam. »

Cet évêque missionnaire pressentait encore le mystère de la Conception immaculée de notre Mère : « Nouvelle Ève, toute sainte, dès l’instant où Elle fut prédestinée, avant les siècles, dans les desseins de la Sagesse incréée... » Aujourd’hui, la colline de Fourvière, forum vetus, la place du vieux forum, où les martyrs rendirent leur beau témoignage, est dominée par la basilique et la statue de l’Immaculée Conception.

LES SAINTES DE PROVENCE

Y avait-il des chrétiens en Gaule ailleurs qu’à Lyon et avant l’an 155 ? La plupart des historiens contemporains disent qu’on ne peut rien affirmer à ce sujet. D’autres, comme Mgr Duchesne, Émile Mâle et certains historiens ecclésiastiques comme Fliche, Martin et dom Poulet, admettent l’idée que des chrétiens aient vécu en Provence dès le premier siècle, mais, à l’unanimité, ils rejettent les prétentions apostoliques de mainte Église des Gaules. Autrement dit, selon eux, des chrétiens et même des petites communautés chrétiennes ont certainement existé en Gaule dès le premier siècle, mais premièrement la venue en Provence de Lazare, de ses sœurs Marthe et Marie-Madeleine et de tout leur entourage chassés de Palestine par les Juifs, et deuxièmement la venue d’apôtres envoyés de Rome par saint Pierre sont de pures légendes.

« Il est certain que la Provence n’a pas été évangélisée par Lazare, Marthe et Marie, écrit Émile Mâle. Le christianisme n’a pas été apporté dans la vallée du Rhône par des personnages évangéliques qui venaient de la Palestine, mais par des Grecs venus des grandes villes de l’Asie Mineure. »

Notre avis diffère. Voyons d’abord ce qu’il en est de la venue des saintes Maries en Provence. Ces historiens s’appuient sur les travaux de Mgr Duchesne qui, en 1907, a montré qu’avant le onzième siècle aucun auteur ne parle de cette « légende ».

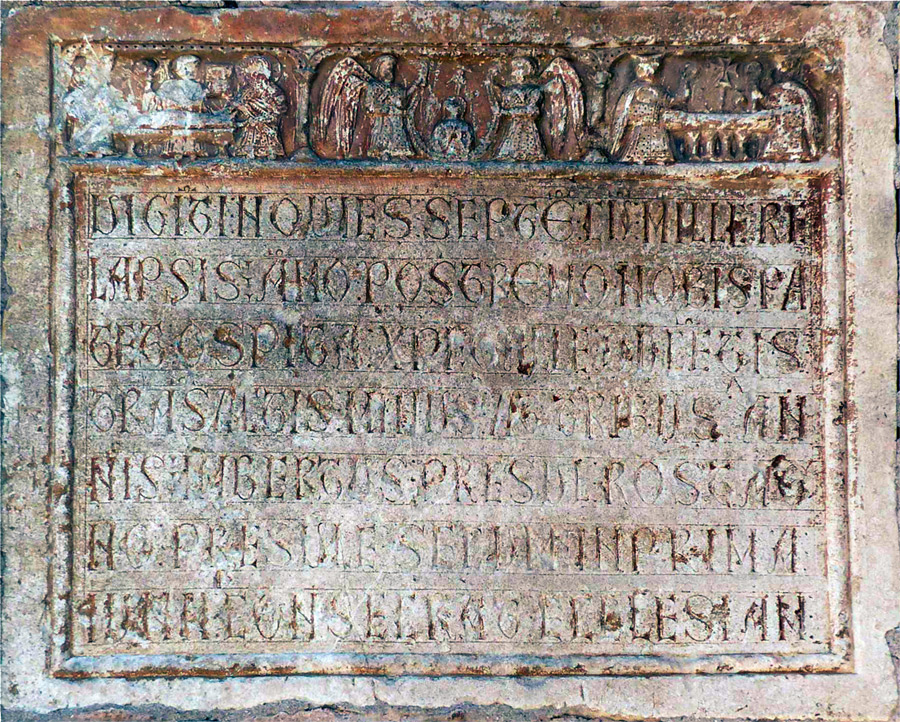

L’inscription est surmontée de trois scènes.

– À gauche : l’invention du corps de sainte Marthe en 1187 (une main descend du ciel).

– À droite : la consécration de l’église en 1197 par Imbert d’Aiguières, archevêque d’Arles, assisté de Rostaing de Marguerite, évêque d’Avignon.

– Au centre : l’Assomption de la Vierge Marie, vocable sous lequel l’église primitive était placée. »

Viginti novies septem cum mille relap-sis anno postremo nobis patet ospita Xti. Mille ducentis transactis minus ac tribus annis Imbertus præsul Rostagno præsule secum in prima junii consecrat ecclesiam.

Vers la fin de l’année 1187, l’Hôtesse de Jésus-Christ nous est manifestée. Le premier juin 1197, l’archevêque Imbert assisté de l’évêque Rostaing consacre l’église.

Celle-ci nous rapporte que des saintes femmes, sainte Marie-Madeleine, sainte Marthe et les Saintes Maries, à savoir Marie Salomé et Marie Jacobé, deux saintes femmes des Évangiles, accompagnées de quelques autres personnages, dont saint Lazare et saint Maximin, furent chassées de Palestine par les Juifs, placées dans une nacelle sans voile ni rame. Celle-ci s’échoua sur les rives qui prirent plus tard le nom des Saintes-Maries-de-la-Mer, au sud de Marseille. De là, elles s’installèrent et évangélisèrent à Marseille, Tarascon, Avignon, Saint-Maximin, la Sainte Baume, Arles et Aix.

Si cette tradition était attestée, cela serait d’importance pour nous qui cherchons à connaître les origines de notre dévotion à la Sainte Vierge, car qui, mieux que ces saintes femmes, connaissait Jésus et sa sainte Mère, puisque les évangélistes attestent qu’elles faisaient non seulement partie de leur entourage proche, mais qu’elles étaient même présentes au pied de la Croix aux côtés de la Vierge Marie ? On imagine bien que par la suite ces saintes femmes en ont parlé autour d’elles, en ont vécu, que toute leur vie fut calquée sur celle de Jésus et de Marie, illuminée par leurs saints souvenirs.

Or, selon nous, la légende de la nacelle n’est sans doute pas véridique dans son entier, mais il est certain que ces saintes femmes vécurent en Provence, car les inventions de leurs reliques faites au Moyen Âge sont absolument attestées, bien qu’ignorées de nos historiens contemporains.

SAINTE MARTHE DE TARASCON.

Les premières reliques que l’on retrouva furent celles de sainte Marthe qui vécut et fut ensevelie à Tarascon. Depuis l’Antiquité, on accourait de toute part à son sépulcre. Mais au moment des invasions sarrasines du huitième siècle, on prit soin de cacher ses reliques. On les retrouva bien plus tard. On ne sait comment exactement, car tous les documents furent brûlés par les protestants. Cependant, une inscription sur un bas-relief, encastré aujourd’hui dans le mur du portail méridional de la basilique de Tarascon, précise : en 1187, l’Hôtesse de Jésus-Christ nous est manifestée.

La petite scène en haut à gauche de ce bas-relief (supra, p. 5) semble indiquer qu’on retrouva son corps par un signe du ciel – une main descend du ciel – et en présence de l’évêque – un homme avec une crosse lit une tablette –. Celle-ci, qui était de marbre, retrouvée près des reliques, disparue lors de la Révolution française, portait l’inscription : Beata Martha jacet hic. Ici repose la bienheureuse Marthe.

Il y eut donc deux miracles : le signe du Ciel qui révéla l’endroit où on trouva le corps, et, très probablement, le corps retrouvé dans son intégrité. On le suppose fortement, car le bas-relief montre sainte Marthe en son entier reposant sur une pierre tombale, et parce que, même si à Tarascon les reliques ont été presque entièrement détruites par les révolutionnaires, le bras et la main gauche de Marthe qui avaient été offerts au prieuré royal de Notre-Dame de Cassan au quinzième siècle sont toujours proposés à la vénération des fidèles aujourd’hui dans l’église de Roujan, près de Béziers. Or, cette main et ce bras sont encore revêtus de leur peau, et les doigts de la main possèdent leurs ongles, tous parfaitement entiers, à l’exception de celui du pouce.

SAINTE MARIE-MADELEINE.

Près de cent ans plus tard, en 1279, Charles II, fils de Charles d’Anjou, comte de Provence, neveu de Saint Louis, découvrit les reliques de sainte Marie-Madeleine dans la crypte du premier siècle qui se trouve actuellement sous la basilique de Saint-Maximin. On les retrouva dans un sarcophage qui, lorsqu’on l’ouvrit, dit le chroniqueur, « répandit une odeur de parfum comme si on eut ouvert un magasin d’essences les plus aromatiques ». Dans ce tombeau, on trouva un squelette de femme presque entier et la langue intacte, encore collée au palais, de laquelle sortait « un rameau verdoyant ». Une expertise récente a précisé que le crâne qui se trouve actuellement dans le reliquaire est celui d’ « une femme de petite taille, de type méditerranéen, âgée d’une soixantaine d’années ».

À côté du corps, une amphore contenait de la terre teinte de sang. Cette terre se liquéfiait le Vendredi saint. L’ampoule dans laquelle on avait conservé cette terre sainte, certainement ramassée au Calvaire, fut volée en 1904.

Dans la poussière du tombeau, le prince Charles trouva un morceau de liège dans lequel se trouvait un papyrus. On y lisait qu’en l’an 710 les moines qui gardaient les reliques, avaient caché le corps de sainte Marie-Madeleine dans le tombeau voisin, celui de saint Sidoine, mieux caché, par crainte des ravages commis par les Sarrasins. Puis la crypte avait été rebouchée et enterrée. Ensuite on avait perdu son emplacement.

Quelques mois après cette invention, le jour de la translation des reliques, on trouva encore un globe de cire dans lequel il y avait une petite tablette de bois enduite de cire qui portait une inscription en latin : Ici repose le corps de la bienheureuse Marie-Madeleine.

Tous ces faits sont absolument avérés. Des procès- verbaux furent dressés par les autorités du moment. Des actes notariés furent établis tout au long des siècles. Et de très nombreux miracles eurent lieu en cet endroit.

LES SAINTES MARIES.

En juillet 1448, le roi René, comte de Provence, voulut retrouver les corps de sainte Marie Jacobé et de sainte Marie Salomé, les Saintes Maries, qu’on disait reposer dans la chapelle de Notre-Dame-de-la-Mer, au sud de Marseille. Il en demanda l’autorisation au pape Nicolas V et, avec une équipe, procéda à des fouilles. Ils trouvèrent des écuelles, des morceaux de poterie, des cendres et des morceaux de charbon noir, traces, pensèrent-ils, de l’habitat des saintes femmes. Ils trouvèrent également un petit pilier de terre blanche, très abîmé et ravagé, et au-dessus de ce pilier, une petite pierre de marbre, comme une pierre d’autel. Puis, en fouillant vers le grand autel, ils découvrirent deux squelettes humains complets dont l’un au moins dégagea un parfum très agréable, allongés parallèlement, les mains croisées, les pieds sous la pierre du grand autel même.

CRITIQUE HISTORIQUE.

Les historiens contemporains refusent de prendre en considération ces découvertes. Sans doute seraient-ils prêts à accepter la réalité historique des différentes inventions qui eurent lieu au Moyen Âge (encore qu’ils n’en parlent jamais !). Peut-être seraient-ils même prêts à dire qu’on pourrait dater ces reliques du huitième siècle, époque de leur enfouissement, voire même du quatrième siècle, date du tombeau dans lequel on retrouve les reliques de sainte Marie-Madeleine. Mais ils n’iront jamais plus loin, car l’existence de documents authentiques couvrant la période du premier au quatrième siècle étant totalement absente, ils refuseront toujours d’affirmer que ces reliques puissent dater du premier siècle.

Selon nous, cet argument n’est pas valable dans le cas de ces inventions, car ces historiens refusent de prendre en considération deux types d’événements qui, pour être surnaturels, n’en sont pas moins historiques : les signes miraculeux qui ont accompagné ces inventions et les nombreux miracles et innombrables grâces qui ont été obtenus par ces reliques. Qu’on le veuille ou non, il y a un avant et un après ces inventions. Ce n’est pas la légende qui a créé les reliques, mais les reliques qui ont ressuscité une dévotion perdue et, avec elle, parfois, l’apparition de récits plus ou moins légendaires.

Et puis, on ne voit pas l’intérêt qu’auraient eu des moines du huitième siècle d’enterrer leurs reliques et de risquer de perdre leur poule aux œufs d’or, comme les qualifient souvent les rieurs, s’ils n’avaient pas eu des éléments objectifs attestant leur authenticité. Cela est d’autant plus vrai, qu’ils ne pouvaient en tirer ensuite aucun bénéfice, puisqu’elles ne furent retrouvées que bien plus tard, et qu’aucune autre ne fut créée entretemps.

Tous ces faits nous conduisent à croire que, malgré l’absence de documents couvrant les quatre premiers siècles de notre ère, voire plus, ces reliques sont bien celles des saintes Marie-Madeleine, Marthe, Marie Jacobé et Marie Salomé. Après avoir partagé l’intimité de Jésus et de Marie, ces saintes femmes ont vécu en France, y sont mortes et y ont joui d’une grande vénération. Toute notre Provence profita de leurs exemples, de leur apostolat et de leurs grâces. Tout notre pays leur doit une grande part de sa foi et de son amour pour Jésus et Marie, et cela est une grande marque de prédestination pour notre peuple.

LES ORIGINES APOSTOLIQUES

Des disciples directs de saint Pierre, voire même des disciples de Notre-Seigneur, vinrent-ils en Gaule au premier siècle ? Sans le certifier absolument, la tradition et le bon sens me poussent à le croire fortement.

Dans la compréhension de la progression du culte de la Sainte Vierge en Gaule, si la thèse de l’origine apostolique de certains diocèses était vraie, elle aurait l’intérêt de donner à ce culte marial une dimension ecclésiale. La présence des reliques des saintes femmes en Provence nous permet d’attester que les semences de la dévotion mariale ont été répandues chez nous dès le premier siècle, mais si la présence d’apôtres en Gaule était vraie, cela inscrirait cette dévotion dans un cadre institutionnel et surnaturel qui garantirait son orthodoxie et sa transmission dès le premier siècle. Cette dévotion ne serait plus seulement le fruit de l’ardeur de quelques femmes, mais, reprise et prêchée par les apôtres, elle serait portée par un corps de doctrine, contenue dans le dogme de la foi, transmise par les Apôtres.

Pour le montrer, on peut avancer qu’au premier siècle le sud de la Gaule était absolument romanisé. Les échanges, le commerce, la culture, l’instruction, l’administration, les voies de communication étaient homogènes entre la péninsule italique et la Narbonnaise. Cette constatation fait dire à Fliche et Martin, dom Poulet, Émile Mâle, que des évangélisateurs ont pu venir en Gaule dès le premier siècle.

Jacques Zeiller écrit, dans le tome 1 de l’Histoire de l’Église de Fliche et Martin (chapitre VII, p. 281) : « Légendes à part, il reste que quelques régions privilégiées de l’Occident, Rome et Italie méridionale, littoral illyrien, et, semble-t-il bien aussi, côtes de Provence et Espagne, ont reçu la première annonce de l’Évangile dès l’époque apostolique (...). Les éléments orientaux relativement nombreux en plusieurs villes d’Occident, surtout dans les ports de mer, comme Pouzzoles, Marseille, Carthage, doivent en effet y avoir été, aux origines, les agents les plus actifs de la propagande chrétienne. »

Les « légendes » dont cet auteur parle sont entre autres celles de la venue de Lazare et de ses sœurs en Provence, de l’envoi par saint Pierre de saint Trophime à Arles, de saint Paul-Serge à Narbonne, ou de saint Denis, le converti de l’aréopage d’Athènes, mué en évêque de Paris, ou de la présence de saint Martial à Limoges qui ne serait autre que l’enfant offrant des pains et des poissons à Jésus avant qu’il ne réalise le miracle de la multiplication des pains.

Certes, la fabrication de légendes n’est pas à exclure. Dans certains cas, elle est même tout à fait avérée, mais « légendes à part », la présence des reliques des saintes Maries et de sainte Marthe est pour nous un élément historique certain qui atteste que ces saintes femmes ont bien vécu en Gaule, n’en déplaise à nos historiens.

Sans vouloir entrer dans une démonstration historique plus complète, car tel n’est pas notre sujet, il me paraît évident, et la tradition nous y engage, que ces saintes femmes ne sont pas venues seules, mais accompagnées d’hommes, d’hommes partageant leur foi, de disciples du Seigneur, c’est-à-dire d’hommes ayant connu Notre-Seigneur ou l’un des Douze ou en tout cas faisant partie de la première génération de chrétiens, et que, en Gaule, ces disciples ne sont pas restés inactifs, mais qu’ils ont évangélisé le pays. Cela étant admis, il me paraît impossible de croire qu’ils l’aient fait sans en référer, à un moment ou à un autre, à Rome, sans en rendre compte à saint Pierre ou à l’un de ses successeurs du premier siècle. Les Actes des Apôtres et les épîtres de saint Paul nous rapportent le souci réel qu’avaient les Apôtres et les premiers évangélisateurs des Églises de Terre sainte et d’Asie Mineure d’en référer à Pierre. L’existence d’une communauté chrétienne vivant en Gaule en électron libre pendant des dizaines d’années, sans soumission à l’autorité et finalement sans le secours des sacrements, est impensable.

Saint Irénée écrit : « Polycarpe [évêque de Smyrne au début du deuxième siècle] fut disciple des Apôtres et vécut avec beaucoup de gens qui avaient vu le Seigneur. » Si des disciples du Seigneur habitaient en Asie Mineure et si des chrétiens d’Asie Mineure ont été envoyés en Gaule comme nous l’assure la Lettre des chrétiens de Lyon et de Vienne à leurs frères d’Asie et de Phrygie, alors il est possible que des disciples du Seigneur soient venus en Gaule pour évangéliser. Ce n’est pas une preuve, mais cet élément montre la chose possible.

Dans quelles villes de Gaule ces disciples évangélisèrent-ils ? Quel impact réel eut leur prédication ? Des communautés furent-elles créées ailleurs que dans la Narbonnaise ? Des évangélisateurs semèrent-ils les graines de la foi plus loin, vers les Germanies et la Grande-Bretagne ?

D’après les travaux conduits au dix-neuvième siècle par le très érudit Monsieur Étienne-Michel Faillon, prêtre de Saint-Sulpice ultramontain, et reproduits dans son ouvrage Monuments inédits sur l’apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence et sur les autres Apôtres de cette contrée (1848), sept apôtres auraient été envoyés en Gaule par saint Pierre quand celui-ci s’installa à Rome : saint Trophime à Arles, saint Paul-Serge à Narbonne, saint Saturnin à Toulouse, saint Martial à Limoges, saint Austremoine en Auvergne, saint Gatien à Tours et saint Valère1 à Trèves. D’autres missionnaires auraient été envoyés ensuite, dans d’autres villes de la Gaule romaine, comme saint Denis à Lutèce à la fin du premier siècle, saint Pothin à Lyon au deuxième siècle, et bien d’autres. Cette thèse est la sienne. Elle a eu à l’époque une portée immense. Mais elle est encore à retravailler. Mgr Duchesne a tenté d’attaquer une partie de son travail, mais sa critique ne tient pas (cf. Sainte Marie-Madeleine est-elle venue en Provence ? (2), frère Thomas, Il est ressuscité no 83, juillet 2009). Les travaux de M. Faillon me paraissent toujours très dignes d’attention, mais n’ayant pas suffisamment travaillé le sujet, je ne me prononce pas absolument sur la thèse des origines apostoliques.

UNE ÉVANGÉLISATION TRÈS LENTE

Saint Irénée écrit vers la fin du deuxième siècle : « L’Église répandue par tout le monde et jusqu’aux extrémités de la terre a reçu des Apôtres et de leurs disciples cette foi qui croit au Dieu tout-puissant : et ni les Églises qui sont fondées dans les Germanies n’ont une autre foi, ni celles qui sont en Ibérie, ni celles qui sont parmi les Celtes. » Les Celtes ici désignent les Gaulois.

Tertullien écrit à la même époque : « Toutes les nations ont cru en Jésus-Christ. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les diverses nations des Gaules, et les Îles britanniques inaccessibles aux Romains, sont soumises au vrai Christ. »

Si donc l’Église était répandue dans « les diverses nations des Gaules » jusqu’aux Îles britanniques et aux Germanies à la fin du deuxième siècle, il faut en déduire que le christianisme a au moins traversé les Gaules au cours de la deuxième partie du deuxième siècle, peut-être même seulement au cours du dernier quart du siècle. Les chrétiens présents aux extrémités de l’Empire romain étaient certainement peu nombreux et peu organisés.

Néanmoins, les documents étant rares, on ne peut pas affirmer grand-chose sur les progrès de l’évangélisation et de la foi en la Vierge Marie dans nos contrées durant les siècles de persécution. Si l’Évangile a bien été semé en Gaule dès le premier siècle, il n’en est pas moins vrai que cela fut très lent à se répandre, beaucoup plus lent qu’en Italie et en Afrique du Nord.

On peut essayer de reconstituer cette progression grâce aux écrits qui nous sont parvenus, aux Actes, aux Vita, c’est-à-dire aux récits de martyrs et de saints qui ont été écrits et recopiés au fil des siècles. Mais les originaux ayant été détruits et les copies tardives (IVe – Ve siècle), il faut les prendre avec beaucoup de prudence.

Concernant la dévotion à la Sainte Vierge, ces Actes indiquent que la plupart des premiers apôtres de la Gaule ont prêché le culte marial.

Saint Trophime, évangélisateur d’Arles, aurait ainsi bâti un petit oratoire aux Alyscamps, un vaste cimetière de cette métropole où se réunissaient les premiers convertis, dédié à la Vierge Marie qui vivait encore. Une pierre antique qu’on retrouva en ce lieu et qui fut transportée à Rome au musée Barberini portait cette inscription : Sacellum dedicatum Deiparae adhuc viventi, chapelle dédiée à la Mère de Dieu encore vivante. C’est l’origine du sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâces à Arles. On y vénéra pendant des siècles une antique Vierge noire.

Un grand nombre de diocèses possèdent de pareils récits : leurs fondateurs auraient apporté avec eux des images de Notre-Dame et établi son culte. Ainsi saint Austremoine à Clermont, saint Martial à Limoges, Rodez, Ceignac, Mende, Le Puy-en-Velay, Rocamadour, etc.

Faute de documents authentiques, il est impossible de savoir dans quelle mesure ces récits sont historiques. Ils sont visiblement empreints d’emphase et portent des éléments totalement anachroniques. Il n’est pas possible de croire qu’à Arles, par exemple, saint Trophime ait dédié une chapelle à la Sainte Vierge, alors qu’à Rome même de tels lieux n’existaient pas. Cela veut-il dire que tout est invention ? Il serait très imprudent de l’affirmer.

Ces Actes portent du moins le témoignage que les fidèles qui ont rédigé ces documents, même tardifs, avaient conscience de devoir leur vénération pour la Sainte Vierge à la prédication des premiers évangélisateurs. Et si le récit de la vie est embelli, le fond, l’esprit n’en reste pas moins certainement vrai.

Ainsi, la dévotion à la Sainte Vierge en Gaule ne date pas d’une période postérieure au concile d’Éphèse, comme les protestants et les modernistes ont tenté de nous le faire croire, mais prend bien son origine dans le témoignage des premiers apôtres.

Les écrits de saint Ignace d’Antioche († 107), de saint Justin († 165) et de saint Irénée († 200) renforcent cette conviction. Leur souci de défendre trois des privilèges de la Sainte Vierge, sa maternité divine, sa virginité perpétuelle et sa médiation universelle, atteste la place éminente donnée très tôt par les chrétiens à la Sainte Vierge. Sachant que ces apologètes ne faisaient que développer ce qu’ils avaient reçu de leurs maîtres, ils sont des témoins irrécusables de la foi des chrétiens du temps et permettent d’affirmer sans peine que l’amour des chrétiens pour la Sainte Vierge existait dès le premier siècle.

FORME DE LA DÉVOTION MARIALE PRIMITIVE

En Orient, cette vénération pour la Vierge Marie fut très ardente. Nous le percevons à travers plusieurs évangiles apocryphes, que l’Église ne tient pas pour canoniques, car en partie ou complètement inventés. Trois d’entre eux sont uniquement relatifs à la Mère de Dieu et datent au moins du milieu du deuxième siècle. Bien qu’ils ne soient pas totalement historiques, ni même pour certains orthodoxes, ils témoignent de sentiments indubitables d’admiration et de respect pour Sainte Marie Mère de Dieu. On lit par exemple dans le Protévangile de Jacques ces paroles que l’on a mises dans la bouche des prêtres qui ont reçu l’Immaculée le jour de sa Présentation au Temple : « Marie, le Seigneur a donné de la grandeur à votre nom dans toutes les générations, et, à la fin des jours, le Seigneur manifestera en vous le prix de la rédemption d’Israël. » Cela montre la place éminente où la Vierge Marie était déjà placée en Orient au deuxième siècle.

L’Évangile de l’enfance, un apocryphe plus ancien, paraît bien plus indigne d’attention tant il est tissé de contes ridicules. Mais ces légendes sont remarquables comme manifestations de la croyance populaire en la puissance d’intercession de la Vierge Marie. Ainsi, une femme vient supplier la Sainte Vierge pour son enfant malade : « Ô ma Maîtresse, viens à mon secours et aie pitié de moi ! » Marie a pitié d’elle et guérit son enfant en le plaçant dans le lit de Jésus. Alors la mère dit : « Ô Marie, je connais que la vertu de Dieu habite en vous, au point que votre Fils guérit les enfants aussitôt qu’ils l’ont touché. »

Ces apocryphes nous donnent un aperçu de la piété des fidèles d’Orient et des prières qu’ils formulaient et qui paraissent tout à fait semblables aux nôtres aujourd’hui.

Il n’existe presque pas de trace de ce type de témoignage en Occident. Les apocryphes furent même interdits de traduction en latin et de publication pour que les imaginations qui s’y trouvaient ne fussent pas répandues en Occident. Cette mesure fut sage, mais aussi la cause, dans l’Église latine, d’un retard de plusieurs siècles de la dévotion à la Vierge Marie sur l’Église d’Orient.

_fresque_catacombes_Priscille_-Rome.jpg)

Si la dévotion à la Sainte Vierge ne semble pas avoir été aussi ardente et sensible en Occident, et a fortiori en Gaule, qu’en Orient, elle n’en était pas moins bien présente. On a retrouvé aux catacombes de Priscille à Rome une fresque que l’on datait dans les années 1980 du début du deuxième siècle, mais que l’on date aujourd’hui du début du troisième siècle (cf. photo ci-contre). Elle représente la Vierge assise, tenant l’Enfant Jésus sur sa poitrine. Les spécialistes reconnaissent que cette Vierge porte une coiffure d’impératrice romaine et font remarquer la coutume que les chrétiens avaient d’ensevelir à côté leurs défunts. Cette fresque est un témoignage du recours qu’on avait à la Vierge Marie comme Reine et comme médiatrice.

En Gaule, nous avons très peu de traces archéologiques paléochrétiennes d’avant le quatrième siècle. Néanmoins, nous avons le plus ancien sarcophage du monde chrétien. Ce sarcophage, daté du deuxième-troisième siècle et retrouvé au village de la Gayole près de Brignoles en Provence (photo ci-dessous) représente un mélange de figures chrétiennes et païennes, un procédé fréquent en période de persécutions. Le personnage du centre dont le haut du corps a disparu est une figure païenne. Mais trois figures sculptées à droite et à gauche de ce personnage central sont chrétiennes. D’un côté on distingue le Bon Pasteur portant une brebis sur ses épaules. De l’autre saint Pierre pêchant dans la mer un poisson, symbole du Christ, et, entre les deux, une orante les bras étendus.

Selon Émile Mâle, cette orante est l’image de l’âme du défunt entrant dans la vie éternelle, mais cela me semble plutôt une figure de la Sainte Vierge. Le Père Robert Javelet indique, dans son livre Marie, la Femme médiatrice (1984), qu’à côté de la fameuse fresque de la Vierge à l’Enfant évoquée plus haut, des catacombes de Priscille, il y a aussi un Bon Pasteur, presque effacé, comme sur le sarcophage de la Gayole, et que, dans d’autres catacombes, on a fréquemment retrouvé des Marie en orante, avec le mot Mara ou Maria accolé au personnage. Il est même précisé que certaines orantes prient pour saint Pierre et pour saint Paul. La fresque du sarcophage de la Gayole pourrait donc bien être une illustration de la médiation de Marie qui, tournée vers saint Pierre et placée entre lui et le Bon Pasteur, prie pour l’Église.

Quoi qu’il en soit, il est certain qu’un culte religieux à la Sainte Vierge existait dès les premiers temps de l’Église, y compris en Gaule, mais joint à celui du Sauveur. Il est peu probable qu’il ait existé un culte liturgique marial distinct. Aucune trace ne nous est parvenue. Le culte rendu à Notre-Seigneur et à la Sainte Vierge se distinguera peu à peu, tout au long des siècles de l’Église. Toujours est-il que si, comme nous le pensons, l’évangélisation a été faite en France par des disciples des Apôtres, nous devons dire que l’amour de la Sainte Vierge fut infus dans le cœur des premiers convertis gallo-romains indissociablement de Jésus.

LA SEMENCE DE LA FEMME

Les persécutions de 177 dispersèrent les chrétiens de Lyon. On rattache à leur exode l’apostolat de saint Bénigne à Dijon, de saint Andoche et de saint Thyrse à Saulieu, de saint Symphorien à Autun. Là, on fit une découverte majeure, celle de la plus ancienne inscription chrétienne découverte en France, dite de Pectorios, et datant de la fin deuxième siècle – début troisième. Elle est en grecque et fut traduite par dom Pitra en 1839. Elle est certainement chrétienne, bien que les scientifiques se posent toujours faussement la question. Elle est composée de vers acrostiches, dont les premières lettres réunies forment le mot Ichtus, poisson, symbole des chrétiens : « Race divine de l’Ichthus céleste, reçois avec un cœur plein de respect, toi mortel, le don de l’immortalité. Rajeunis ton âme, ô mon ami, dans les eaux divines, dans les eaux intarissables de la sagesse (le baptême). Reçois aussi l’aliment doux comme le miel que te donne le Sauveur des saints (la parole divine), mange et bois, tu tiens l’ichthus dans la paume de tes mains (l’eucharistie). »

Il n’est pas question de la Sainte Vierge, mais la langue, la poésie, l’esprit de cette épitaphe semblent révéler l’imagination d’un Grec d’Orient. Émile Mâle la rapproche d’une autre épitaphe extraordinaire trouvée à Hiérapolis en Phrygie, celle de l’évêque Aberkios qui mourut vers 200. « Je me nomme Aberkios, je suis disciple d’un saint pasteur qui fait paître ses troupeaux de brebis sur les montagnes et dans les plaines... La foi m’a servi en nourriture un poisson pris dans une source, très grand, pur, pêché par une Vierge sainte. Elle le donnait sans cesse à manger aux amis. Elle possède un vin délicieux qu’elle donne avec le pain. J’ai fait écrire ces choses, moi, Aberkios, à l’âge de 72 ans. »

« Nous sentons ici, écrit Émile Mâle, quels liens étroits rattachent le fidèle d’Autun au christianisme de l’Orient. C’est la même imagination symbolique. » Et il précise que les deux inscriptions sont à peu près de la même époque, postérieures de trente ou quarante ans seulement à la persécution de Lyon.

« C’est la même imagination symbolique. » Il faudrait plutôt dire que ce sont la même foi et le même amour de Jésus et de Marie qui inspiraient les chrétiens d’Asie et d’Occident, et qui transparaissent dans ces épitaphes, tout simplement parce qu’ils découlent de la même prédication, celle des Apôtres, ici de saint Jean. On pourrait même y voir une ébauche de la dévotion au Cœur eucharistique de Jésus-Marie, cette vérité, souvent prêchée par notre Père, selon laquelle l’Eucharistie est un sacrement qui fut préparé par Jésus et Marie ensemble, et non pas par Jésus seul. Cette épitaphe d’Aberkios témoigne que l’Eucharistie était vue par les chrétiens comme un don de la Vierge Marie.

C’est donc par les voies romaines, souvent au gré des persécutions, que l’Évangile de Jésus-Marie se répandit dans toutes les Gaules tout au long du deuxième et du troisième siècle. Pour autant, le christianisme ne pénétra pas profondément la Gaule, mais toucha essentiellement quelques grandes villes à des distances croissantes de Lyon : Tournus, Châlon, Autun. Dijon, Langres, Besançon et même la région rhénane furent probablement atteintes dès cette époque.

Dom Poulet fait remarquer que les Passions, d’époque malheureusement un peu basse et d’allure légendaire, ne font d’aucun martyr un organisateur de ces chrétientés ou un évêque. S’il y avait déjà diverses communautés chrétiennes en Gaule au deuxième siècle, un seul évêque, en dehors de ceux de Gaule narbonnaise, aurait été préposé à toutes, celui de Lyon. Très peu de témoignages et de traces archéologiques permettent d’attester l’existence d’Églises particulières.

Vers 256, saint Cyprien de Carthage parle de plusieurs évêques « établis dans les Gaules ». Il se plaint d’autre part que « depuis longtemps » un évêque hérétique règne sur l’Église d’Arles. Ce n’est pas très précis, mais cela montre qu’au troisième siècle, plusieurs Églises étaient déjà bien implantées en Gaule, principalement en Narbonnaise, et qu’il est donc trompeur de les faire apparaître ex nihilo au quatrième siècle.

Le 13 juin 313 était publié l’édit de Milan, qui donna enfin la liberté à l’Église catholique, lui permettant de faire d’immenses progrès dans l’évangélisation et l’organisation des diocèses, particulièrement en Gaule. Un premier concile réuni à Arles en 314 atteste qu’une cinquantaine de prélats, de clercs, des Gaulois surtout, mais également des Italiens, des Espagnols, des délégués africains et même quelques Bretons y étaient présents. Au lendemain de la paix constantinienne, on compte en Gaule une trentaine d’évêchés. Ce nombre double un demi-siècle plus tard. Les sièges épiscopaux nouveaux se rencontrent surtout dans le nord-est de la Gaule, sur la façade atlantique et jusque dans les deux Germanies, peu dans le Midi qui était sans doute déjà bien christianisé. Ainsi les missionnaires passaient dans toutes les contrées et l’Église s’étendait peu à peu dans toutes les régions de la Gaule.

Mais il faut relativiser ces progrès. Les évêques des Églises d’Afrique et d’Italie se comptaient eux par centaines et le nombre de leurs fidèles était considérable que chez nous.

EXPANSION DE L’ÉGLISE

Le quatrième et le cinquième siècle sont essentiellement des siècles de consolidation du dogme, d’affermissement des structures de l’Église et d’expansion missionnaire. Ils ont fixé pour les temps à venir les traits essentiels de la Gaule chrétienne.

Le quatrième siècle est marqué par l’hérésie d’Arius et par sa condamnation au concile de Nicée en 325. Le seul évêque gallo-romain présent fut Nicaise de Die, un petit évêché de Haute-Provence.

Quelques années plus tard, l’Église des Gaules eut son champion de la foi, la vraie foi nicéenne, en saint Hilaire de Poitiers (315-367), surnommé l’Athanase de l’Occident. Dans nos régions, il fut le seul à se dresser contre l’hérésie. Il le paya par l’exil infligé par l’empereur arien. Aucun écrit d’Hilaire sur la Sainte Vierge ne nous est parvenu, mais il avait forcément l’âme mariale. « Au plus fort de la crise arienne, explique notre Père, on affirma à maintes reprises que Jésus était « consubstantiel au Père et consubstantiel à Marie sa mère comme aussi à nous autres hommes ». « Consubstantiel au Père », parce qu’Il est une seule et unique substance avec le Père. « Consubstantiel à Marie », car Il est de même nature humaine que la Vierge Marie et les autres hommes. Mais en proclamant la filiation divine de Notre-Seigneur, Hilaire défendait forcément la virginité perpétuelle de Marie. Né de Dieu, Jésus ne pouvait que naître d’une Vierge.

C’est à son retour d’exil et à son ardente demande que les évêques de Gaule, bien mous jusque-là, furent, en Occident, les premiers à se rassembler en concile en 360 à Paris, pour condamner vigoureusement l’arianisme. Son combat fut capital, non seulement pour le dogme de la divinité du Christ, mais aussi pour toute la civilisation qui en découlait. En maintenant notre pays dans l’orthodoxie, saint Hilaire nous évita le fléau des divisions doctrinales et partisanes et permettait à la Sainte Vierge de s’y maintenir. Cent ans à l’avance, il garantissait les conditions nécessaires pour l’institution de la religion royale.

Un autre fruit de saint Hilaire fut d’avoir eu pour disciple saint Martin, l’apôtre des campagnes françaises. « Ce matin, nous disait un jour notre Père, m’est apparue l’ampleur de la sainteté de ce saint qui est vraiment la pierre fondamentale de notre Église de France et qu’on n’honore pas assez à la mesure de ses immenses mérites, des immenses bienfaits qu’il a valus à notre pays. » (Sermon du 11 novembre 1981) En effet, si les villes étaient en grande majorité converties à la foi chrétienne, les habitants des campagnes restaient païens.

De soldat, il s’était fait moine à Ligugé et avait fondé le premier monastère des Gaules. Devenu évêque de Tours, il tint à toujours vivre selon les principes de vie monastique. Or, en son temps, la vie monastique, qui commençait à se structurer et à s’étendre, était très décriée. À Rome, un certain Helvidius cherchait à ébranler l’argument où ce genre de vie trouvait son plus ferme appui en s’attaquant à la virginité perpétuelle de Marie. Selon lui, Jésus était son premier-né et avait eu des frères et sœurs. La vie des gens mariés était donc supérieure à celle des moines. Saint Jérôme attaqua très virulemment ce corrupteur. Comme moine, saint Martin attestait sa dévotion à la Sainte Vierge. Il pratiquait la vie religieuse et se livrait à de grands jeûnes et à de longues prières, par amour pour Jésus et Marie. Et cela lui valut le mérite de faire d’innombrables miracles et d’obtenir de grandes conversions.

Sulpice Sévère rapporte, dans sa Vie de saint Martin, l’épisode suivant : « Un jour, Sulpice et moi nous veillions à la porte de Martin ; nous étions assis là en silence depuis quelques heures, pleins de respect et de crainte, comme si nous veillions à la porte d’un ange. Or la cellule de Martin était fermée, et il ne savait pas que nous étions là. À un moment, nous entendîmes le bruit d’une conversation ; la frayeur s’empara de nous, et nous sentîmes qu’il se passait quelque chose de surnaturel. Deux heures après, Martin sortit. Sulpice le pria de nous faire connaître quelles étaient les personnes avec lesquelles il avait conversé. Martin hésita beaucoup ; mais il n’y avait rien que Sulpice n’obtînt de lui.

– Je vous le dirai, dit-il enfin, mais, de grâce, ne le confiez à personne ; Agnès, Thècle et Marie étaient avec moi. Et il nous décrivit le visage et le vêtement de chacune d’elles ; il nous avoua qu’elles ne l’avaient pas visité seulement ce jour-là, mais bien d’autres fois ; il ne nous cacha pas non plus qu’il voyait souvent Pierre et Paul. Lorsque les démons venaient auprès de lui, il les appelait par leurs noms. Mercure lui était particulièrement désagréable ; Jupiter, disait-il, était hébété, et grossier... »

Saint Martin savait combien ses victoires contre le paganisme étaient obtenues par la grâce des Apôtres, des martyrs et tout particulièrement de la Sainte Vierge. Souvent, en faisant des fouilles sous d’antiques églises, on a découvert au milieu des vestiges de temples gallo-romains des statues mutilées. Ainsi du temple de la déesse Sequana, aux sources de la Seine, sur lequel avait été édifiée une église dédiée à Notre-Dame des Fontaines. La rupture était indispensable.

DIEU CHÂTIE LA GAULE

Cette Église des Gaules, si humble encore à la conversion de Constantin, fait grande figure au cinquième siècle. Sa puissante organisation se modèle sur celle de l’Empire. Quand Rome se retirera, l’Église demeurera et assurera la continuité de la civilisation.

Et partout, la Vierge Marie était honorée. Si nous avions le temps, nous ferions la liste des saints évêques qui élevèrent en son honneur un sanctuaire, le plus souvent leur cathédrale : saint Victrice à Rouen, saint Exupère à Toulouse, saint Delphin à Bordeaux, saint Vincent à Dax, saint Simplicius à Autun, et tant d’autres...

Certes, la religion chrétienne faisait peu à peu la conquête des cités et des campagnes de la Gaule, mais il restait bien du travail à faire dans les âmes. Avant l’arrivée des barbares, saint Nicaise, évêque de Reims, qui avait lui aussi érigé une nouvelle basilique en l’honneur de la bienheureuse Mère de Dieu toujours Vierge où il transféra son siège épiscopal, fut averti par un ange longtemps à l’avance que des massacres désoleraient la Gaule. Elle serait châtiée, parce que les fidèles se laissaient aller à « l’hérésie » et aux « vices » : « Au lieu de poursuivre la véritable vie, ils s’engagent sous les étendards funestes du péché et de la mort » et « ils ne haïssent pas assez profondément le mal », note Flodoard, auteur d’une Histoire de l’Église de Reims (ch. VI). Le saint pasteur prévint son peuple, pria, fit pénitence, mais rien n’y fit, alors il offrit à Dieu sa vie pour le salut de son troupeau.

Le 31 décembre 406, la barrière du Rhin était forcée par des hordes de barbares : les Vandales, les Suèves, les Alains, les Wisigoths... Reims fut incendiée et saint Nicaise fut martyrisé avec sa sœur Eutrope, « sainte épouse de Jésus-Christ », en 407 sur le parvis de sa cathédrale.

Plus tard, un autre massacre de chrétiens eut lieu au village et au monastère de Ferrières en Gâtinais, près de Sens, où se trouvait le sanctuaire de Notre-Dame de Bethléem.

Les origines de ce sanctuaire remontent probablement au troisième siècle. Les premiers évangélisateurs, saint Savinien et saint Potentien, avaient bénéficié d’une vision, le jour de Noël. La Sainte Vierge leur était apparue, portant l’Enfant-Jésus dans ses bras, accompagnée de saint Joseph, et les anges, s’associant à cette glorieuse apparition, entonnèrent comme autrefois le Gloria in excelsis Deo. Saisi d’un saint enthousiasme, Savinien se serait écrié : « C’est vraiment ici Bethléem. »

Quand Attila ravagea la Gaule, en 451, il s’écarta de Lutèce et, se dirigeant vers Orléans, passa par ce village. Il brûla l’église avec trois cents de ses habitants qui s’y étaient réfugiés. Autant de martyrs qui avaient mis leur foi dans la Vierge Marie et qui allèrent tout droit en paradis. Des restes de corps calcinés furent retrouvés lors d’une fouille en 1896.

Toute la Gaule fut bientôt dévastée par les barbares. Les Francs prirent possession de la Gaule du Nord et de la Belgique. L’Empire romain disparaissait en 476.

« Dans le désarroi, écrit Ferdinand Lot, produit par l’affaiblissement de Rome et l’occupation progressive de la Gaule par les barbares au cours du cinquième siècle, l’Église fut le soutien des populations romaines abandonnées par l’Empire, et on a pu dire qu’elle leur fut comme une patrie. »

Pour retrouver les faveurs de Dieu, la première chose à faire était d’extirper l’hérésie. La grande crise qui marque le cinquième siècle est celle du nestorianisme. Nestorius prétendait distinguer dans la Personne du Sauveur ce qui était de l’homme et de Dieu. Il ne croyait pas à la communication des idiomes, que les propriétés propres à la nature divine puissent être communiquées à la nature humaine, et inversement. Ainsi, la Vierge Marie était mère de l’homme, mais pas du Dieu, car la divinité ne saurait être enfantée.

Cette funeste erreur fut condamnée au concile d’Éphèse en 431 qui proclama le dogme de la Théotokos, de Marie Mère de Dieu, et au concile de Chalcédoine en 451. Outre que ces conciles, le dernier surtout, marquèrent le triomphe de la papauté et creusèrent entre l’Orient et l’Occident un fossé qui ne cessera plus de s’élargir, cette proclamation provoqua dans toute la Chrétienté un immense élan de dévotion à la Sainte Vierge. En lien avec cette vérité, la Gaule fut particulièrement favorisée de grâces mariales, dès avant 431, comme si la Sainte Vierge avait choisi notre pays et avait voulu le préserver de l’hérésie.

SAINTE MARIE, CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS

Un jour de 430, saint Maurille était venu rendre visite à saint Florent, son ancien condisciple de Marmoutiers, dans son ermitage du Mont-Glonne. Descendu au pied du coteau, au confluent de la Loire et de l’Èvre, pour prier dans la solitude, « il se vit tout à coup entouré d’une lumière céleste. C’était la Très Sainte Vierge, tenant en ses bras son divin Enfant, qui daignait lui apparaître dans un “ léart ” (peuplier). Elle dit à son dévot serviteur que la volonté de Dieu et le bon plaisir de son Fils étaient qu’il établît en son diocèse une fête solennelle du jour de sa sainte naissance, le 8 de septembre. »

Ainsi fut fait. Mgr Freppel au dix-neuvième siècle, comme nous aujourd’hui, fit remarquer qu’Éphèse, proclamant en 431 la maternité divine de la Vierge Marie, « eut une sorte de prologue. Déjà, quelques mois auparavant, à l’une des extrémités opposées du monde chrétien [en Gaule], Marie avait confirmé son glorieux privilège par l’organe de l’un de ses plus fervents serviteurs, en lui ordonnant de célébrer le jour de sa naissance... » Quelle sollicitude de notre Mère du Ciel !

En remontant le cours du fleuve, on trouve un autre sanctuaire : Notre-Dame de Béhuard au péril des flots. Au début du cinquième siècle, le même saint Maurille avait érigé sur ce rocher volcanique surgi du milieu de la Loire un petit oratoire avec une statue de la Vierge en l’honneur de sa Nativité, en remplacement d’une divinité païenne vouée à la protection des mariniers. L’île prit le nom d’Île Sainte-Marie.

Mais il y a mieux encore... À la même époque, Anicium, l’antique cité des Vellaves, aujourd’hui Le-Puy-en-Velay, nichée dans son cadre naturel spectaculaire, abritait les restes d’un temple voué au culte impérial qui renfermait une dalle de mégalithe, datant des temps préhistoriques et considérée comme le palladium de la cité. Un ancien récit nous apprend qu’une dame chrétienne des faubourgs, terrassée par la maladie, se vit proche de sa fin. Au cours d’une vision survenue dans son sommeil, elle reçut l’ordre de se faire porter sur la montagne d’Anis. Elle obéit sans retard. Au terme d’une pénible ascension, le cortège parvint sur l’esplanade parsemée des ruines du temple abandonné et déposa la malade au pied de l’antique dalle sacrée. Soudain, sur la pierre brute « en forme d’autel », la Reine du ciel et de la terre apparut entourée d’une multitude d’anges. Miraculeusement guérie, la femme se rendit chez l’évêque Evodius (Vosy) pour lui transmettre la consigne qu’elle avait reçue de faire bâtir sur le mont Anis une église consacrée à la Mère de Dieu.

Non seulement le vieil évêque reconnut la véracité de l’Apparition, mais se soumit à son ordre. Toutefois, ce fut son successeur Scutarius (saint Scutaire) qui mena à bien ce chantier, qui acheva la première basilique peu avant l’an 430, et qui y transféra son siège épiscopal. Pour cette œuvre triplement décisive et courageuse, on lui décerna le titre de “ Pater Patriæ ”, honneur réservé aux empereurs de Rome, comme l’atteste le linteau du porche sud de la cathédrale.

Le chanoine Auguste Fayard qui écrivit en 1978 sur les origines de l’Église du Puy, fait remarquer à propos de la dalle que « jamais un tel monument du paganisme, crédité par surcroît de pouvoirs magiques, n’aurait dû subsister jusqu’à nos jours dans un pareil environnement. Cela aurait été rigoureusement impossible sans l’intervention purificatrice de la Reine du Ciel. En choisissant d’apparaître sur cette pierre devenue son trône, la Mère de Dieu se l’est appropriée, l’a exorcisée et, pour ainsi dire, christianisée en en faisant son trône. »

Ainsi naquit ce sanctuaire, au sein duquel la pierre de l’Apparition fut pendant plus de mille ans ce que la grotte de Lourdes sera au dix-neuvième siècle, et qui tint une si grande place dans notre histoire mariale nationale.

LA VIERGE AGENOUILLÉE

Après le concile d’Éphèse, plusieurs sanctuaires furent bâtis ou consacrés à la Sainte Vierge. Tel fut celui de Sainte-Marie de la Daurade, sur le bord de la Garonne, près de Toulouse, dédié à l’origine au Sauveur, mais consacré à la Vierge Mère de Dieu après 431.

On l’a appelé la Daurade pour son ornementation intérieure faite de mosaïques dorées datées de la fin des années 430 et inspirée à la fois de l’art grec et de celui qui se déployait dans les Lieux saints de Palestine. Ce sanctuaire est typique de tout un mouvement de ferveur mariale qui s’est fait à la suite d’Éphèse.

Le sanctuaire d’Agde trouve son origine en 456, lorsqu’un jeune homme du nom de Sévère, venant de Syrie, sans doute nourri des écrits de saint Éphrem, aborda ses rivages. Il y bâtit un oratoire qu’il dédia à la Très Sainte Vierge et fut bientôt rejoint par d’autres moines. Quelque temps après, un terrible soulèvement des flots, à cette rencontre de la mer et de la rivière de l’Hérault, menaça de tout engloutir. Les moines étaient en prières, quand l’un d’eux vit la Vierge, agenouillée Elle-même sur la pointe d’un rocher basaltique, face aux flots en furie. Bientôt, ceux-ci s’apaisèrent, et le religieux fut tout surpris de voir gravée sur le rocher l’empreinte du genou de la céleste Priante. Le sanctuaire existe toujours, au Grau d’Agde, où elle est vénérée sous le vocable de “ la Genouillade ”.

MÉDIATRICE DU SALUT DE SON PEUPLE

Parmi les grands propagateurs de la doctrine d’Éphèse, il faut compter les moines qui, à partir de 429, s’installèrent sur les îles de Lérins au large de Cannes.

Saint Vincent de Lérins († 445) et ses frères furent d’ardents défenseurs du dogme de Marie Mère de Dieu, en partie grâce à leur hôte, saint Jean Cassien († 435), qui écrivit pour eux des Conférences. Connaissant bien l’Orient pour avoir vécu à Constantinople sous la direction de saint Jean Chrysostome, saint Cassien fut prié par Rome, vers 430, d’arbitrer la querelle entre saint Cyrille d’Alexandrie et Nestorius. Il rédigea plusieurs écrits pour défendre la Théotokos. Nul mieux que lui ne pouvait instruire les moines de Lérins sur ce sujet. Aux nestoriens, étonnés que Dieu ait pu s’envelopper d’une chair, saint Cassien répondait que la chair même de Marie, pénétrée du Saint-Esprit le jour de l’Annonciation, avait quelque chose de divin.

Les moines de Lérins, nombreux par la suite à remplir des charges de prêtres ou d’évêques en Gaule, mais surtout en Provence, prêchèrent le dogme de la Théotokos et mirent sous la protection de la Sainte Vierge les couvents et les églises qu’ils fondèrent. Cette dévotion ne s’éteindra plus.

À la génération suivante, saint Césaire († 543), qui fut moine de Lérins avant de devenir évêque d’Arles, alla même plus loin que la simple affirmation de la Théotokos. Il croyait que la Vierge Marie, toute sa vie durant, ne connut ni le contact ni la souillure du péché, mais n’alla pas jusqu’à formuler la vérité de l’Immaculée Conception.

Son contemporain, saint Avit (450-518), ne fut pas moine de Lérins, mais en tant qu’évêque de Vienne, fut un grand adversaire de l’hérésie d’Eutychès, assez semblable à celle de Nestorius et très présente dans la vallée du Rhône. Il affirmait avec force que Marie est la Vierge Théotokos. Ami et conseiller du roi burgonde Gondebaud, il lui écrivit deux lettres dans lesquelles il prouvait la maternité divine de sainte Marie, « maternité réelle et non adoption ».

S’il échoua auprès de Gondebaud, il contribua, avec saint Patient évêque de Lyon, à soutenir dans leur foi la belle-sœur du roi, sainte Carétène, et ses filles Clotilde et Sédéleube. Après la mort de leur père, Chilpéric, vers 490, Sédéleube entra en religion et Clotilde fut demandée en mariage par Clovis en 493.

À peu près au même moment, Clovis était apprivoisé par des saints. Quand il devint roi des Francs en 481, il reçut une lettre de saint Remi, métropolitain de la deuxième Belgique, qui lui dispensa ce conseil : « Montrez-vous plein de déférence pour vos évêques et recourez toujours à leurs avis. Si vous vous entendez avec eux, votre pays s’en trouvera bien. »

Un autre apôtre lui tint tête et priait pour sa conversion : sainte Geneviève. Elle avait épargné à Lutèce les ravages d’Attila et l’avait sauvée de la famine en organisant son ravitaillement, lors du siège monté par Childéric, père de Clovis. À n’en pas douter, saint Remi et sainte Geneviève, saint Avit et sainte Clotilde étaient suscités par Dieu pour convertir Clovis. Mais ce fut un autre grand labeur.

Ou saint Euchaire