LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918

5. La République dans la guerre (1914-1915)

ON ne peut pas suivre tous les événements de l’histoire à la fois. Jusqu’ici nous avons suivi surtout les événements militaires parce qu’ils étaient d’une importance absolument capitale. Maintenant, nous allons étudier ce que le pays légal, ce que la France dans ses institutions, son gouvernement, devenaient à travers ce cataclysme. Dans une deuxième partie nous évoquerons les opérations sur le front d’Orient.

I. L’ “ UNION SACRÉE ” PREMIÈRE MANIÈRE (1914 – 1915)

LA SITUATION POLITIQUE DANS L’IMMÉDIAT AVANT GUERRE

En 1912, le socialiste Marcel Sembat publie un livre intitulé : « Faites un Roi, sinon faites la paix. » […] On est à la veille du conflit, et ce titre veut dire que si la guerre vient à être déclarée, de toute manière la République la perdra. Même si, au contraire, la République la gagnera en 1918, cette formule dit parfaitement la problématique de ces années tragiques.

Depuis l’affaire Dreyfus, surtout depuis le début du vingtième siècle, la partie dominante de la Chambre est constituée par les radicaux-socialistes les plus extrêmes, antimilitaristes et anticléricaux avec passion. L’autre partie de la Chambre est constituée par les libéraux et par les catholiques ralliés à la République. Ce sont des mous ; ils ont beau constituer à peu près la moitié des 600 députés, ils ne savent pas résister au raz de marée de la gauche, destructeur de la vie nationale dans ces premières années du vingtième siècle !

Cependant le sectarisme de la gauche atteint une limite en 1906-1908. Les excès de Clemenceau, sa férocité contre les ouvriers en grève, son désarmement de la France, le transfert des cendres de Zola au Panthéon, l’acquittement sans renvoi de Dreyfus par la Cour de cassation, tout cela soulève l’écœurement des Français. On sent que l’Allemagne menace de plus en plus et qu’il faut revenir à une certaine modération. Il y a donc un réveil du patriotisme républicain dans les années 1911-1912. Poincaré, Millerand, Barthou, des radicaux plus ou moins francs-maçons, se groupent à la Chambre dans une alliance conservatrice dirigée par Briand.

Trois hommes s’opposent à cette union conservatrice : Caillaux, Jaurès et Clemenceau. Caillaux était un homme de droite qui avait voulu faire une politique de gauche. Il voulait contraindre les bourgeois à payer l’impôt sur le revenu. Il était donc mal vu de ces grands bourgeois radicaux mais riches, qui ne voulaient pas payer l’impôt sur le revenu. Il est devenu la bête noire de tous ces gens-là, et comme il avait des accointances avec l’Allemagne, comme il était pour l’alliance allemande, il va être regardé comme un traître et va être exclu du pouvoir républicain pendant toute la guerre. Jaurès est socialiste, pacifiste et prétend que les Allemands ne feront jamais la guerre ; il est donc mal vu des patriotes. Clemenceau, enfin, est très personnel, très méprisant pour tous les autres ; il veut dominer les autres. Lui aussi est considéré comme une bête puante.

C’est donc l’alliance conservatrice qui l’emporte sur les radicaux de Caillaux et les socialistes de Jaurès, et Poincaré devient président de la République. À mesure que le danger allemand réveille chez tous l’idée de revanche, Viviani et Briand deviennent patriotes… parce que cela est devenu un tremplin électoral. Ces messieurs ne voient pas plus loin ! Ils ne pensent qu’à la lutte pour le pouvoir. Ils se détestent cordialement et s’ils s’entendent c’est uniquement pour parvenir au pouvoir.

En 1913, l’Action française fait campagne pour la loi militaire de trois ans. Pour disposer de suffisamment de soldats pour couvrir notre frontière, il faut absolument trois ans de service militaire au lieu de deux comme l’a décrété précédemment le gouvernement Clemenceau. Heureusement, on revient à cette bienheureuse loi de trois ans sans laquelle nous n’aurions jamais pu couvrir nos frontières en 1914.

Mais avant la fin de 1913, le parlementarisme anarchique reprend le dessus, de sorte que les élections législatives de mai 1914 ramènent le bloc radical-socialiste au pouvoir. Ce balancier électoral est absolument ridicule ! La gauche totalise 296 députés sur 602, dont 100 socialistes qui sont pacifistes, partisans de l’Allemagne, ce qui est très inquiétant étant donnés les événements qui se préparent. Or, ce sera la Chambre de la guerre, la Chambre qui sera appelée à discuter souverainement de l’intérêt français jusqu’en 1919 ! C’est absurde ! Et face à cette Chambre, le Président de la République et le gouvernement seront d’une incroyable inertie. Les institutions républicaines seront vraiment désespérantes.

Le 28 juin 1914, c’est l’attentat de Sarajevo. La Serbie est sommée par l’Autriche-Hongrie de présenter ses excuses à l’empereur François-Joseph et de donner des preuves de son regret pour cet attentat. Jacques Bainville, de l’Action française, qui est un esprit extraordinairement lucide, est l’un des rares à très bien voir comment le jeu des alliances va produire la guerre. Le Roi de Belgique le voit lui aussi très bien. Bainville conseille donc au gouvernement français de contraindre les Serbes de s’incliner devant le diktat autrichien pour éviter la guerre.

Il n’est pas écouté, et la guerre est déclarée fin juillet-début août 1914.

Sur le plan de la politique républicaine, deux coups de hasard vont nous favoriser. Calmette, rédacteur au Figaro, veut publier des lettres de Caillaux à sa maîtresse, non pas à cause du côté croustillant de la chose, mais parce que, dans ces lettres, on voit très bien que Caillaux est déjà vendu à l’Allemagne. Apprenant cela, madame Caillaux assassine Calmette. Résultat : Caillaux sera hors-jeu pendant toute la guerre, heureusement. Puis, le 31 juillet, un fou, Vilain, qu’on dira faussement d’Action française – en fait il est démocrate-chrétien du Sillon – assassine Jean Jaurès. Jaurès, c’est cette grande voix de casserole vide, qui prêche la fraternité, qui jure que jamais un socialiste allemand ne brandira un fusil contre un socialiste français, et patati et patata, est tué dans un restaurant la veille de la guerre, c’est vraiment providentiel. Résultat : il reste au gouvernement des gens qui ne sont pas de grande valeur, mais qui vont administrer la guerre et gouverner la France à peu près honnêtement. Clemenceau criera à la nullité des gouvernants et des officiers du Grand État-major, avec lucidité. On sait très bien la nullité des gouvernants, on ne sait pas encore la nullité du Généralissime, on l’apprendra bientôt.

L’UNION SACRÉE

Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, une séance mémorable a lieu à l’Assemblée nationale au cours de laquelle Viviani proclame l’Union sacrée jusqu’à la victoire. C’est l’union des gauches, radicales, socialistes et modérées, avec une certaine ouverture aux droites libérales et ralliées. L’idée de Viviani est de sauver ses amis socialistes. Il y a en effet un certain carnet C, qui est un carnet de la Police militaire, contenant la liste de tous les socialistes pacifistes et pro-allemands qu’on doit mettre en prison dès le jour de menace de déclaration de guerre. En proclamant l’Union sacrée, Viviani fait une union des “ vrais républicains de doctrine et d’action ”, comme ils disaient eux-mêmes. Les députés socialistes et radicaux sont prêts à défendre la France. Les socialistes vont obéir à l’ordre de mobilisation ; ceux dont le nom est inscrit dans le carnet C sont laissés en liberté. Jaurès étant mort, il n’y a pas un soulèvement pacifiste en France, c’est l’unanimité dans le pays aussi bien que dans le gouvernement. On établit la censure à la demande de l’Action française pour garantir le secret des opérations militaires. C’est un certain réveil du patriotisme français.

Il y a aussi dans les rangs de l’Action française des gens qui, dans les dernières années, ont pris une influence considérable sur la vie intellectuelle et politique de Paris. C’est Daudet qui, depuis des années, prévoit l’invasion de la France, montre que les Allemands ont toute une activité d’espionnage dans les départements du nord, et réveille le patriotisme. C’est Maurras qui, avec son éloquence et sa lucidité incroyable, montre aux Français qu’avec Guillaume II c’est le réveil de la barbarie allemande, et qu’il faut s’attendre à une guerre et s’y préparer. À l’opposé, il y a la clique des Lavisse, Seignobos et compagnie, qui est pacifiste à l’extrême. Quand le 3 août survient la déclaration de guerre, tous ces gens sont contraints de reconnaître que l’Action française avait raison. Que va faire l’action française ? Va-t-elle aussitôt se heurter au gouvernement pour exiger qu’on en finisse avec les lois anticléricales, exiger qu’on en finisse avec le parlementarisme, qu’on suspende l’activité de la Chambre ? Non, Maurras, bon Français, accepte l’Union sacrée, reconnaît le Président de la République, le gouvernement et l’Assemblée comme légitimes, et décide qu’on cesse les hostilités et qu’on travaillera la main dans la main, comme de bons Français, avec notre armée. Le duc d’Orléans lance le mot d’ordre qui s’impose : « Tous unis face à l’ennemi. » Admirable exemple ! Évidemment, l’Action française y gagnera beaucoup, parce que tous ses adversaires sont obligés de constater que : 1) elle a raison ; 2) elle est prête à servir le pays ; 3) elle ne va pas faire de difficultés au gouvernement. À partir de ce moment-là, l’Action française va acquérir une véritable estime dans le pays, y compris auprès du président Poincaré. Évidemment, les ouvrages républicains ne le disent pas ! Donc, l’Action française y a gagné beaucoup ; mais la France aussi ! Beaucoup de gens d’Action française partent à l’armée au point que l’encadrement parisien l’Action française devient très fragile. Néanmoins la voilà engagée dans la guerre. Pendant quatre ans, le quotidien d’Action française n’aura plus que deux ou quatre pages, à cause des restrictions, mais cela suffira pour alimenter continuellement le patriotisme dans le pays. Cela donne à la mobilisation, puis aux durs combats prochains, un souffle et des raisons qui créent une unanimité nationale comme miraculeuse.

Le gouvernement fait quelques efforts : il remet à plus tard l’exécution des lois anticléricales. Il y avait encore des congrégations religieuses qui étaient interdites, on devait faire des inventaires, on devait chasser ces religieux hors de France. Le gouvernement sursoit. C’est le moins qu’il puisse faire ! Ces congrégations restent et les religieux qui sont partis à l’étranger ou dans les missions ont le droit, la liberté de revenir en France, pour participer à la grande défense de la patrie. C’est ce qu’ils vont faire en étant aumôniers dans les tranchées.

Tout le monde croit que la France a retrouvé son unité en face de l’Allemand. « Ce fut une dictature sans le mot », nous dit Aulard dans son Histoire de la guerre. C’est la dictature, mais de gens qui sont tellement falots qu’on se demande s’ils existent !

– Poincaré est un franc-maçon honnête, protestant. Il s’en tient au rôle que la constitution de 1875 assigne au Président de la République française : il n’a rien à faire, n’a aucun pouvoir ; son rôle se borne à maintenir une certaine unité, comme un bon père de famille. On ne le fera jamais sortir de cette inertie.

– Viviani est un grand parleur sans grande volonté.

– le gouvernement ne vaut pas grand-chose ; il est composé de gens falots et incapables.

Ce ministère met les Chambres en vacances.

LE GOUVERNEMENT EN PRÉSENCE DE L’INVASION ALLEMANDE

Durant le premier mois de la guerre, le pays ne sait pas ce qui se passe. Les communiqués du Grand État-major sont de la plus grande inexactitude, et Joffre, le généralissime, ne dit rien à ses généraux (voir chapitre 2, août 1914, le baptême du feu), ne leur donne aucun ordre de bataille, et ne dit rien au gouvernement de telle manière que ce dernier ne sait pas ce qui se passe. Cela dure jusqu’au 15 août ! Les Allemands ont envahi la Belgique au début du mois, Liège tombe le 16 août, puis Bruxelles le 20 août ; commence alors le siège d’Anvers. Le 15 août, les Allemands se présentent à la frontière française au niveau de Dinant. La Chambre est en vacances, et au gouvernement on ne sait rien ! Quant aux généraux d’armées, ils se débrouillent.

Tout d’un coup, le 21 août - cela fait trois semaines qu’on est en guerre ! - on apprend que Joffre donne l’ordre de l’offensive générale à nos armées (voir chapitre 2) ! Cet ordre est suivi tant bien que mal par des généraux compétents pour la plupart. Le 22 août, la Ve armée française affronte la IIe armée allemande à Charleroi. Elle est défaite et doit retraiter, ce qu’on considère à ce moment-là comme un crime innommable, comme si retraiter c’était tourner casaque et trahir son pays. Le 25 août, la France stupéfaite apprend que le généralissime donne l’ordre de retraite générale. Le gouvernement s’imagine que les choses sont graves et que ça recommence comme en 1870 : les Allemands envahissent la France, Paris va être assiégée, un gouvernement révolutionnaire va être instauré à la mairie de Paris et ce sera une nouvelle Commune insurrectionnelle.

La perspective de perdre le pouvoir excite chez les membres du gouvernement l’instinct de défense de leur République et de leur propre vie. Le 27 août, Viviani remanie son gouvernement. Il appelle Aristide Briand comme vice-président du Conseil, c’est-à-dire la doublure du chef du gouvernement ; Ribot aux finances, Delcassé aux affaires étrangères. Il appelle aussi Jules Guesde et Marcel Sembat, deux socialistes. Au ministère de la Guerre, il remplace Messimy par Millerand. Et il choisit pour ministre de l’intérieur Louis Malvy que l’Action française ne cesse de dénoncer comme étant un traître. Le jour où on tiendra compte de ces dénonciations et qu’on poursuivra les traîtres - nous verrons comment - on s’apercevra que M. Malvy a trahi pendant toute la guerre, qu’il a aidé les journaux allemands, etc.

Fin août, Joffre donne l’ordre général d’abandonner Paris et Verdun, tout simplement ! On se défendra sur l’Aube, sur l’Yonne et sur la Loire ! Plus on descendra bas, dit-il, plus il sera facile d’encercler les Allemands ! Le gouvernement prend peur, quitte Paris de nuit, le 2 septembre au soir, et s’installe à Bordeaux. Déjà en 1870, c’est à Bordeaux que le gouvernement avait retrouvé ses esprits pour fonder la IIIe République. Le Gouvernement laisse Paris entre les mains d’un général prestigieux, Gallieni, en lui disant qu’il faut défendre Paris à outrance, jusqu’au dernier homme et la dernière maison. Gallieni se met aussitôt à l’ouvrage et restaure un peu l’ordre dans Paris. Mais dès les 3-4 septembre, il découvre la manœuvre de Von Kluck dérivant à l’est de la capitale, et de son propre chef, malgré Joffre qui ne répond rien à ses demandes, il va enfoncer dans son flanc l’armée de Von Kluck et décider de la victoire de la Marne (voir chapitre 3).

Pendant ce temps, à Bordeaux, loin du péril, le personnel politique mène la belle vie (courtisanes, dîners fins…) et reprend ses agitations parlementaires. Dans les rues, dans les hôtels, les députés en vacances commencent à s’agiter, à parler contre le gouvernement, à dire qu’il faudrait changer tel ministre ; ils en ont tous contre Millerand. Bref, c’est la cuisine républicaine qui recommence. Voyant Gallieni diriger Paris d’une main ferme, et remporter la victoire de la Marne, le personnel républicain craint – comme toujours – que ce général victorieux fasse un coup d’État ! et il envoie Aristide Briand et Marcel Sembat pour l’épier. Dès qu’ils pourront, ils le remplaceront par un autre général, moins suspect. Du côté de Joffre, aucune inquiétude. Le généralissime conclut son bulletin de victoire par ces mots : « Le gouvernement de la République peut être fier de l’armée qu’il a préparée » !

Le gouvernement vit dans une espèce de vide de nouvelles, il ne comprend absolument pas la bataille de la Marne, ni tout l’enchaînement des autres batailles (voir chapitre 2 et 3). En fait, il ne s’y intéresse pas. Ce que ces politiciens cherchent, ce sont des postes et des missions à l’étranger pour faire du commerce, acheter du coton, de l’acier en Angleterre, etc., pour lancer l’industrie de guerre. Il faut dire que, dans ce domaine, on avait besoin d’un immense mouvement d’entraide, et ils y ont participé. Pendant ce temps, l’Action française n’a pas quitté Paris. Maurras est resté pour exalter le patriotisme, même si, quand on relit le livre dans lequel Maurras a résumé ses articles de cette époque-là, on voit qu’ils ne savaient absolument pas ce qui se passait. Entre le front et Paris, entre le front et Bordeaux, il y avait une sorte de hiatus. Quant à Joffre, il a décidé de prendre de la distance par rapport au front : il a reculé de Vitry-le-François jusqu’à Bar-sur-Aube ; et comme les Allemands continuaient à descendre, il a reculé jusqu’à Châtillon-sur-Seine, tout à fait en bas de notre carte ! Ainsi coupé du front, il n’avait pas non plus beaucoup de contacts avec le gouvernement ! Tout cela donne l’impression d’une France un peu abandonnée à elle-même.

Les politiciens vont rester à Bordeaux durant cent jours, pendant lesquels la France n’est pas gouvernée. C’est là que la vérité du titre de Marcel Sembat « faites un Roi ou bien faites la paix » se fait sentir : la France n’a pas de tête. La chose va devenir de plus en plus évidente. Les critiques incessantes de Clemenceau dans son Homme libre contre les ministres du gouvernement sont censurées. Ce journal va disparaître et Clemenceau le remplacera aussitôt par L’homme enchaîné, dans lequel il sera encore plus caustique qu’avant. Cet homme sera un pou pendant toute la première partie de la guerre et l’Action française à peu près seule, aura le courage d’entrer en lutte contre lui pour défendre systématiquement le gouvernement.

Conclusion : la classe politique vit très loin de l’avant et du pays réel.

LE GOUVERNEMENT DURANT L’ANNÉE 1915

Les 22-23 décembre 1914, le gouvernement rentre à Paris : ouverture solennelle de la session parlementaire toutes chambres réunies, ratification de tous les actes du gouvernement, mais aussi de tout ce que le général Joffre a fait, sans examiner, sans savoir. Les députés considèrent que Joffre est le vainqueur de la Marne donc le sauveur de la France. C’est toujours l’Union sacrée.

Seulement, dès le début de cette année 1915, la petite vie reprend, les habitudes parlementaires se reprennent comme si de rien n’était. La première de ces habitudes pour les députés, c’est de travailler à la sauvegarde de leur pouvoir et de leurs avantages. Il y a en effet à la Chambre 120 jeunes députés mobilisés, qui vont au front mais qui en reviennent quand il y a des sessions parlementaires. Chaque fois que le Parlement tient séance, ces députés ont un billet de congé pour se rendre à la séance. Se sentant tous solidaires, les parlementaires vont faire le hérisson. Avec un instinct que vous leur reconnaîtrez facilement, les députés décident qu’ils sont tellement importants pour la vie de la Nation, qu’ils siégeront sans plus aucun congé ni vacance. Ils resteront perpétuellement vissés à leur siège pendant quatre ans… pour ne pas aller au front ! Quelques-uns d’entre eux y sont quand-même allés. Par exemple le duc de Rohan, député des Côtes du Nord. Un jour, il revient à la Chambre, et écœuré de ce qui s’y passe, il commence à parler rudement aux députés en leur disant : « Enfin, quand on pense qu’on est en train de se faire tuer au front... » Il se fait interrompre par les députés qui lui demandent : « Qui êtes-vous, Monsieur ? » Il leur dit qu’il est le duc de Rohan, qu’il est député des Côtes du Nord et qu’il revient du front ! On voit que la France était en train de se scinder en deux. Et la France du Parlement n’était pas la plus belle.

NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE INDUSTRIE DE GUERRE

On avait déclaré la guerre en croyant qu’elle ne durerait que deux mois. À preuve, en novembre 1914, on dit à Joffre que l’uniforme des soldats, avec le pantalon rouge garance et le képi mou, est particulièrement reconnaissable de loin ; et que le képi n’assure aucune protection de la tête contre les obus. Joffre répond : « Nous n’aurons pas le temps de fabriquer des casques, avant deux mois je tordrai les boches ! » Donc, en novembre 1914, il pensait que la guerre serait finie en deux mois ! Tout le monde pensait de même.

Mais les mois vont passer et vont détruire cet optimisme, cette méconnaissance totale de ce que Pétain a tout de suite considéré comme une nouvelle guerre de siège, où il fallait s’enterrer, s’équiper en armes et ne plus mener des attaques coûteuses en soldats français tant que nous n’aurions pas l’artillerie nécessaire pour réduire les nids de mitrailleuses et détruire les barbelés.

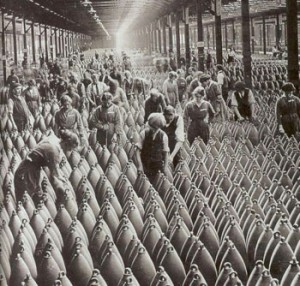

Puisque l’on croyait que la guerre durerait deux mois, on n’avait fait aucune réserve, si bien qu’en cette fin 1914 et début 1915, nos troupes manquaient de munitions et de vivres. Les finances et l’industrie requerraient donc du gouvernement une application particulière pour créer une industrie de guerre. Il s’est fait alors au gouvernement et au Parlement une véritable lutte d’influence pour tirer profit de la situation ! N’importe quel aigrefin, n’importe quel aventurier se présentait dans n’importe quel ministère ou à n’importe quel député, et se faisait fort de faire une commission du lait, une commission des couvertures, une commission des mitrailleuses, etc. et passait des marchés avec les industriels et avec l’étranger ! C’est prodigieux de voir comment, en quelques mois, on a formé des usines pour faire des obus, pour tisser de nouveaux costumes militaires, etc. La France est devenue, sous le coup de la guerre, une grande puissance industrielle. Renault, Loucheur, Kuhlmann, tous ces gens ont fondé une industrie comme de toute pièce, y compris les Wendel qui continuaient à fabriquer de l’acier pour les Allemands d’un côté de la frontière et pour les Français de l’autre, peu importe ! Les affaires sont les affaires !

Puisque l’on croyait que la guerre durerait deux mois, on n’avait fait aucune réserve, si bien qu’en cette fin 1914 et début 1915, nos troupes manquaient de munitions et de vivres. Les finances et l’industrie requerraient donc du gouvernement une application particulière pour créer une industrie de guerre. Il s’est fait alors au gouvernement et au Parlement une véritable lutte d’influence pour tirer profit de la situation ! N’importe quel aigrefin, n’importe quel aventurier se présentait dans n’importe quel ministère ou à n’importe quel député, et se faisait fort de faire une commission du lait, une commission des couvertures, une commission des mitrailleuses, etc. et passait des marchés avec les industriels et avec l’étranger ! C’est prodigieux de voir comment, en quelques mois, on a formé des usines pour faire des obus, pour tisser de nouveaux costumes militaires, etc. La France est devenue, sous le coup de la guerre, une grande puissance industrielle. Renault, Loucheur, Kuhlmann, tous ces gens ont fondé une industrie comme de toute pièce, y compris les Wendel qui continuaient à fabriquer de l’acier pour les Allemands d’un côté de la frontière et pour les Français de l’autre, peu importe ! Les affaires sont les affaires !

Beau de Loménie qui a étudié ça, s’en prend à tous ces entrepreneurs qui se sont fait une fortune prodigieuse en faisant payer quatre cents fois leur valeur les choses qu’ils allaient acheter en Angleterre ou en Amérique. On leur en a fait crime. L’Action française n’a pas fait attention à cela, elle a eu bien raison et nous n’y ferons pas plus attention. Ces entrepreneurs, avec leur amour de l’argent, mais aussi avec leur savoir-faire commercial et industriel, ont donné à la France la logistique absolument nécessaire pour continuer la guerre. Ils ont fait des obus grâce auxquels on a pu continuer la guerre.

Pendant ce temps, monsieur Ribot, ministre des Finances, a institué une nouvelle manière d’obtenir de l’argent sans lever des impôts spéciaux. L’augmentation des impôts aurait été sensible à tous les Français, ils auraient vu que la guerre coûtait cher ! Au lieu de ça, M. Ribot a trouvé un système miraculeux, c’est le système des emprunts appelés « bons de la Défense nationale ». Il a expliqué que pour soutenir l’effort de guerre, l’État avait besoin de beaucoup d’argent, et qu’il allait donc emprunter. Ces emprunts seraient prioritaires c’est-à-dire qu’au lieu des 2,5 ou 3 % d’intérêts que donnaient les banques à cette époque-là, les « Bons de la Défense nationale » seraient honorés d’intérêts de 5 % ; c’était le double de ce que les banques payaient. Il s’est produit aussitôt une excitation spéculative dans toute la bourgeoisie et même chez les paysans ; tous ces gens-là ont eu intérêt à la guerre. Les paysans ont tiré l’or de leur chaussette et sont allés le porter ; séance tenante on leur a donné l’intérêt de l’année à courir. Il y a même des aigrefins qui sont passés en Angleterre, qui ont demandé de l’argent anglais pour le changer en argent français et vite en faire des Bons de la Défense nationale, si bien qu’une spéculation dévorante s’est emparée de toute la bourgeoisie française et même de la paysannerie. En même temps que les fils se faisaient tuer sur la frontière, notre argent produisait. Et l’un aidait les autres. Grâce à tous ces gouvernants qui étaient très favorables à cette spéculation et à ce développement de l’industrie, nos troupes ont continué d’être alimentées, mais avec des scandales !

Les scandales, ce sont les nouveaux riches, mais surtout les embusqués. Grâce à M. Albert Thomas et aux autres socialistes introduits dans le gouvernement sous le couvert de l’Union sacrée, les ouvriers étaient rappelés du front à Paris ou dans les usines des environs, sous prétexte de nécessité de la Défense nationale. M. Jouhaux, qu’on retrouvera dans la C.G.T. plus tard, pouvait dire un jour : « Tous les nôtres sont à l’abri » Les syndicalistes cégétistes étaient donc à l’abri et ils touchaient des salaires convenables au lieu du prêt ridicule qu’on donnait aux soldats. Et, deuxièmement, ils pouvaient devenir des agitateurs et susciter dans ces usines des grèves qui deviendront bientôt du sabotage. Quand on lit les Mémoires du général de Cointet, on s’aperçoit que les canons de 75 - notre merveilleux 75 ! - éclataient spontanément à la gueule des artilleurs. Or, de toute la guerre, on n’a jamais pu mettre la main sur les saboteurs. Des centaines de canons ont explosé comme cela !

Tout ça était très, très mêlé : c’était la continuation des errements d’une France radicale socialiste, sans mœurs et sans morale, sans attachement à la patrie. C’est dire beaucoup de mal de ces gens-là, mais à l’époque Maurras s’en est accommodé. Il voyait qu’il fallait développer patriotisme chez les masses, et il avait raison.

II. L’EXPÉDITION DES DARDANELLES (MARS 1915) ET DE SALONIQUE (OCTOBRE 1915)

L’ÉCHEC DES TENTATIVES DE PERCÉE SUR LE FRONT DE CHAMPAGNE

Pendant ce temps la guerre piétinait à cause de l’étroitesse d’esprit et de l’inertie du gouvernement et du commandement.

Pendant ce temps la guerre piétinait à cause de l’étroitesse d’esprit et de l’inertie du gouvernement et du commandement.

Durant toute l’année 1915, le gouvernement et la Chambre ne cessèrent de réclamer des victoires immédiates et même la percée du front. Le commandement multiplia donc les offensives, aussi meurtrières que vaines. Elles échouaient parce qu’elles étaient menées selon la théorie de l’offensive à tout prix, qui était soutenue à l’École de guerre par le général de Grandmaison et le général Foch, théorie à laquelle Joffre et d’autres adhéraient. Or, nous avons vu (chapitre 3) qu’à partir de la victoire de la Marne, les Allemands avaient reconstitué leurs forces, s’étaient enterrés dans des tranchées, de sorte qu’il devenait impossible de lancer des offensives sans y faire mourir des masses d’hommes pour rien. Ces généraux partisans de la théorie de l’offensive à tout prix cherchaient le moyen d’opérer une percée, de faire des manœuvres à la Napoléon ! Il fallait être Joffre, absolument ignorant de la bataille, ne mettant jamais les pieds en premières lignes, pour jeter des gens dans un terrain ravagé par les obus, bouleversé, traversé de tranchées, de coursives parallèles dans tous les sens, obstrué par des fils de fer barbelés avec, derrière, les mitrailleuses allemandes embusquées !

Dans ces combats d’agressions et d’offensives perpétuelles à la recherche d’une percée, la France mena une suite d’opérations malheureuses qui allait causer un véritable carnage : depuis le début des hostilités jusqu’à la fin de 1915, la France a perdu la bagatelle de 500 000 morts. Seul Pétain remporta la victoire de Vimy, parce qu’il ne partageait pas la théorie de l’offensive à tout prix et avait mis au point une méthode efficace.

Finalement, devant tous ces échecs des offensives de Champagne, Joffre et ses acolytes attendaient que les choses se passent. Et le gouvernement s’en prit à l’armée, à l’inertie du commandement, sans rien connaître à la stratégie ni à la tactique.

PROJET D’EXPÉDITION DANS LES BALKANS (NOVEMBRE 1914)

Réfléchissant sur la carte, je me suis demandé pendant très longtemps ce que le gouvernement et le commandement auraient dû faire pour en sortir ? Or, je me suis aperçu que des gens intelligents avaient des idées. Ces gens intelligents, évidemment, c’étaient toujours les mêmes gens de droite, pour le plus grand dépit des républicains. C’était Castelnau, Franchet d’Espèrey, et surtout Gallieni, un type magnifique, sans beaucoup de religion mais très intelligent. Dès novembre 1914, ces généraux expliquaient que la situation sur le front étant bloquée, plutôt que de concentrer des centaines de milliers d’hommes serrés les uns contre les autres dans ces tranchées où ils se faisaient massacrer, il fallait chercher à ouvrir un autre front pour prendre l’ennemi de revers.

Le projet de ces hommes fort intelligents était de prélever trois ou quatre cent mille hommes, et les envoyer en Macédoine, une région située au nord de la Grèce qui nous était à peu près favorable à ce moment-là. On débarquerait ces troupes à Salonique, un port de Macédoine ayant une rade millénaire bien enfoncée dans les terres, donc bien à l’abri. De Salonique, on suivrait le fleuve Vardar, puis il faudrait traverser des montagnes de 2000 mètres d’altitude, enneigées. Ensuite, il faudrait descendre la Morava pour arriver sur la Save qui nous conduirait à Belgrade. Puis, en suivant le Danube, on pourrait atteindre Budapest et Vienne, et ainsi on prendrait l’adversaire à revers. Or, cet adversaire autrichien nous était assez proche et disposé à se dissocier de l’Allemagne. C’était un plan très intelligent.

Ces généraux présentèrent leur plan à Joffre, mais celui-ci leur répondit qu’il avait besoin de toutes ses troupes sur le front de Champagne, et qu’il ne pouvait pas en distraire un seul régiment ! French, l’Anglais, dit la même chose. Poincaré écouta ces généraux lui expliquer leur projet mais il ne sortit pas de son apathie. La République, c’est l’inertie, la médiocrité et le règne de l’étranger. Eh bien justement, les Anglais vont reprendre l’initiative.

L’EXPÉDITION DES DARDANELLES (MARS 1915)

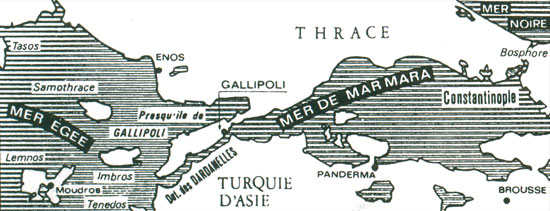

Car, dans cette année 1915, tandis que toutes nos offensives tournaient à la défaite et nous coûtaient si cher, il y avait un aventurier de génie, d’une certaine manière, qui faisait parler de lui. C’était Winston Churchill, le premier Lord de l’Amirauté britannique. Il jouait à l’aristocrate - les Anglais disaient que c’était un roturier - et il avait un bagou terrible. À lui tout seul, il persuada les Anglais qu’il fallait absolument répondre au défi des Allemands qui avaient envoyé deux de leurs bateaux, le Goeben et le Breslau, à Constantinople. Les Allemands s’étaient ainsi moqués des lois internationales. Ces deux bateaux, après avoir bombardé des positions françaises en Algérie, étaient allés s’embosser sur un quai à Constantinople et les Turcs les avaient reçus. Guillaume II fit cadeau de ces deux gros croiseurs aux Turcs, qui devinrent ses alliés et nos ennemis. Ils interdirent alors le passage du Bosphore aux Russes, ce qui gêna beaucoup ces derniers pour exporter leur blé. Winston Churchill dit alors à Fisher, le premier Lord de la Mer, qu’il fallait faire une expédition navale pour prendre Constantinople. Ce fut l’expédition des Dardanelles.

Le ministre de la Marine français, Augagneur, ne connaissait rien aux affaires de la Marine. Quand Winston Churchill lui parla de son projet, Augagneur trouva tout de suite que c’était très bien. Il n’en référa à personne et donna son accord ! Il donna à l’amiral Guépratte, l’amiral commandant la flotte de la Méditerranée, l’ordre d’obéir en tout aux Anglais. Quelle absence de sérieux ! Pendant ce temps, Kitchener, le ministre de la guerre anglais, refusait de donner un seul homme ! Ce projet était une pure folie !

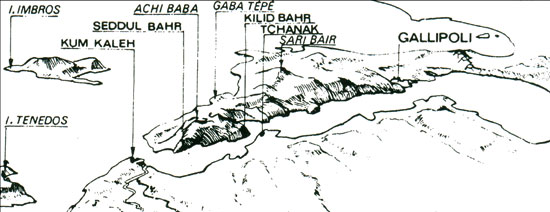

On forma une escadre anglaise et française, composée de nos cuirassés lourds, de nos croiseurs et de nos destroyers. Il y avait 18 bateaux importants, suivis d’une petite flottille. De façon insensée, la préparation de cette expédition ne fut pas tenue secrète. De sorte que, pendant que nos flottes se rapprochaient de la Grèce et montaient dans la mer Égée, les Allemands préparèrent la défense côtière en même temps que la défense maritime. Ils fortifièrent le détroit des Dardanelles par lequel on doit passer si l’on veut atteindre Constantinople. Ils armèrent des forts sur chacune des rives du détroit. Ils tendirent aussi des câbles d’un bord à l’autre des Dardanelles et ils suspendirent des mines qui étaient à deux ou trois mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils larguèrent également des mines dérivantes au large de Constantinople, et le courant les poussait vers la Méditerranée. Tout cela constituait finalement un appareil militaire formidable.

À la mi-mars, l’escadre anglo-française se présenta devant le détroit des Dardanelles. Il fallait s’engager dans un couloir étroit, passer entre deux murailles de forts implantés de part et d’autre, et donc s’exposer aux coups des canons installés dans ces forts. Et on n’avait pas un soldat à débarquer sur terre pour protéger la marche de cette flotte. […] Il était insensé de s’exposer ainsi à recevoir les obus turcs ! Nos marins s’y sont présentés le 18 mars. L’amiral Guépratte qui était royaliste et catholique comme on peut l’être en Bretagne, plein de panache, avait dit aux Anglais : « Les Français les premiers ! » C’était très gentil, mais du coup, ce sont les Français qui ont reçu toutes les mines dérivantes à la place des Anglais ! Résultat : quatre cuirassés français ont coulé en quelques moments, puis des croiseurs, et d’autres bateaux ont été mis hors d’état de combattre. C’est là que le Bouvet a coulé en deux minutes ! Plusieurs de nos bateaux se sont échoués. Les bateaux anglais sont restés à proximité. M. Churchill, lui, disait qu’il fallait continuer le franchissement des Dardanelles car les Turcs n’avaient plus d’obus. C’était tout à fait faux. Ce fut un échec épouvantable. La France a reçu ce coup sans trop bien comprendre ce qui c’était passé. C’était loin, c’était en mars, on était pris par les préparations de l’Aisne et de la Champagne. On n’a pas trop fait attention à cette défaite des Dardanelles, mais c’est une histoire véritablement dramatique.

LE DÉBARQUEMENT À GALLIPOLI (AVRIL 1915 – JANVIER 1916)

Mais on continuait à vouloir attaquer Constantinople pour rompre l’alliance entre la Turquie et l’Allemagne. Cette expédition est devenue encore plus dramatique lorsque l’Angleterre et la France ont décidé de débarquer des troupes sur la rive nord de ce détroit des Dardanelles, rive que l’on appelle la presqu’île de Gallipoli.

Nous avons donc envoyé des marins sur l’île de Lemnos, l’ancienne Lesbos, qui s’appelle maintenant Mytilène. Dans le port de Moudros, on a fait une espèce de rade avec des stocks de charbon pour les bateaux. Nous avons débarqué là je crois 30 000 ou 40 000 hommes ; les Anglais ont débarqué 200 000 hommes.

On a d’abord mené les soldats dans le désert d’Égypte où on leur a fait faire des manœuvres qui les ont exténués. Puis on les a expédiés à Gallipoli où ils ont débarqué le 25 avril. Le débarquement s’est fait dans des conditions d’impréparation incroyables ! Personne n’avait de carte de cette presqu’île, personne ne savait si on débarquerait sur des plages ou sur des rochers. On imaginait que c’était une presqu’île avec du sable fin partout ! En fait, c’était des rocailles, des sommets vertigineux coupés de précipices. Quand le moment est arrivé pour nos soldats de sortir de leurs bateaux, il n’y avait pas de péniche de débarquement ! Nos soldats ont eu un courage extraordinaire. Ils ont pris pied dans la presqu’île avec les Anglais ; on s’est partagé le territoire et on est resté pendant des mois collés au rivage, dans l’impossibilité de sortir de ces rochers pour attaquer les forts du haut desquels les Turcs nous bombardaient. Ce sont des soldats terribles ; ils nous ont infligé des pertes considérables.

Il faut lire le livre d’André Ducasse, Les Balkans, 14-18 ou le chaudron du diable. Il montre que nos troupes ont vécu là des mois d’été épouvantables, avec un courage merveilleux et ignoré de la métropole qui était en guerre de son côté. Nos soldats ont été quasi abandonnés pendant huit mois, qui furent pour eux huit mois d’enfer. Le ravitaillement était difficile et ne parvenait pas de sorte que nos soldats n’avaient ni eau ni pain. Chaque fois qu’ils essayaient de pénétrer davantage dans l’arrière-pays et de conquérir des forts, ils laissaient des milliers de morts sur place, qui tombaient dans les rochers ou dans les barbelés, et qu’on ne pouvait pas enterrer. Tous ces morts pourrissaient sur place. Avec la chaleur, les mouches qui se nourrissaient des cadavres se multiplièrent, et des millions de mouches s’abattaient sur nos pauvres soldats pendant toute la journée. C’était épouvantable ! Les soldats français ont été formidables ; ils ont eu un courage magnifique. Les soldats anglais aussi. […]

Il faut lire le livre d’André Ducasse, Les Balkans, 14-18 ou le chaudron du diable. Il montre que nos troupes ont vécu là des mois d’été épouvantables, avec un courage merveilleux et ignoré de la métropole qui était en guerre de son côté. Nos soldats ont été quasi abandonnés pendant huit mois, qui furent pour eux huit mois d’enfer. Le ravitaillement était difficile et ne parvenait pas de sorte que nos soldats n’avaient ni eau ni pain. Chaque fois qu’ils essayaient de pénétrer davantage dans l’arrière-pays et de conquérir des forts, ils laissaient des milliers de morts sur place, qui tombaient dans les rochers ou dans les barbelés, et qu’on ne pouvait pas enterrer. Tous ces morts pourrissaient sur place. Avec la chaleur, les mouches qui se nourrissaient des cadavres se multiplièrent, et des millions de mouches s’abattaient sur nos pauvres soldats pendant toute la journée. C’était épouvantable ! Les soldats français ont été formidables ; ils ont eu un courage magnifique. Les soldats anglais aussi. […]

Un beau jour tout de même, Kitchener s’est rendu sur place : il a vu qu’on ne pouvait pas continuer comme ça, qu’il fallait rembarquer. Là, les Anglais et les Australiens se sont montrés d’un héroïsme égal à celui des Français, ce qui n’est pas peu dire. Ils les ont laissés partir les premiers, le 19 décembre, et eux-mêmes sont partis du 1er au 8 janvier 1916. Cette évacuation de la presqu’île de Gallipoli s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Les Turcs ne se sont pas aperçu du départ de leurs ennemis. Quand enfin ils ont vu les bateaux à vapeur s’éloigner vers Moudros, ils se sont précipités dans les camps anglo-français et ils se sont jetés sur la nourriture abandonnée sur place car ils mouraient de faim.

Bilan de l’opération : les Anglais ont laissé 28 000 morts ; au total, morts, prisonniers, disparus, blessés : 117 000 hommes. Du côté français, 30 000 hommes furent mis hors de combat ; au total : 145 000 morts ou blessés et 125 000 malades. Cela fait un total de 250 000 hommes alliés tués pour 200 000 Turcs tués.

Et tout ça pour un résultat nul. On avait décidé cette opération pour venger nos flottes et pour atteindre Constantinople ; mais on n’avait pas préparé les conditions de la percée. Si on avait eu un minimum de connaissance stratégique et géographique, on n’aurait jamais choisi cet endroit.

L’EXPÉDITION DE SALONIQUE

Cet épouvantable échec de Gallipoli et la débâcle de l’armée serbe face aux Austro-Hongrois et aux Bulgares qui viennent d’entrer en guerre aux côtés de l’Allemagne et qui dépècent notre allié, poussent Castelnau et Poincaré à parler de nouveau à Joffre du projet de débarquement à Salonique. Cette fois Joffre accepte. Il suffit de regarder la carte : autant vouloir débarquer et tenir la position sur la presqu’île de Gallipoli était insensé, autant le débarquement à Salonique était extrêmement propice à une conquête d’arrière-pays et à une guerre de mouvement par laquelle on allait prendre l’ennemi à revers et soutenir les pays qui nous étaient fidèles : la Serbie, la Roumanie et l’Empire russe.

Une fois la décision prise, il fallait désigner le général qui commanderait l’expédition. On voulut y expédier Castelnau, mais étant très catholique, il déplaisait considérablement aux anticléricaux du gouvernement, à M. Briand en particulier et à Joffre. Castelnau ne fut donc pas désigné. Finalement, on a choisi le général Sarrail. C’est difficile de sonder les cœurs, mais il me semble que Joffre en voulait à Sarrail d’avoir sauvé Verdun malgré lui en septembre 1914. Joffre était décidé à abandonner Verdun, et Sarrail l’avait quand même sauvé, ce qui était tout à fait glorieux. D’un autre côté, Joffre en voulait aussi à Franchet d’Espèrey parce que ce général avait obéi à Gallieni et qu’à eux deux, ils avaient sauvé les deux grands pivots de la bataille de la Marne : Paris et Verdun. Ce sont ces deux hommes qu’il envoya à Salonique, persuadé que cette affaire serait une défaite semblable à celle de la presqu’île de Gallipoli.

Sarrail partit donc de Marseille le 8 octobre. À son débarquement à Salonique le 12 octobre, il trouva une situation effroyable : toutes ces nations des Balkans se divisaient et les diplomates les excitaient les unes contre les autres. Sarrail s’installa et, pendant deux ans, il allait préparer l’expédition qui, finalement, serait une de nos grandes victoires en 1918. Pendant tout ce temps de préparation, Sarrail fut l’objet de calomnies, de diffamation, de la part de gens de tous horizons ; il ne méritait pas cela. Par exemple, on le disait franc-maçon, à tort. Il l’était moins que Joffre, en tout cas !

CONCLUSION

Pendant cette année et demie de guerre, qui a été très décevante, il s’est fait une cassure entre la France combattante et la République, ou entre le front et Paname, comme ils disaient à ce moment-là, c’est-à-dire Paris. Les soldats disaient : « Pourvu que l’arrière tienne ! » ; le mot était d’une très grande vérité. À l’avant, ils se sont toujours manifestés d’un courage, d’une bravoure, qui ne faiblissaient jamais et qui ne faibliront que pour des raisons très précises que nous verrons bientôt. Il faut avoir une immense vénération pour nos soldats.

Pendant cette année et demie de guerre, qui a été très décevante, il s’est fait une cassure entre la France combattante et la République, ou entre le front et Paname, comme ils disaient à ce moment-là, c’est-à-dire Paris. Les soldats disaient : « Pourvu que l’arrière tienne ! » ; le mot était d’une très grande vérité. À l’avant, ils se sont toujours manifestés d’un courage, d’une bravoure, qui ne faiblissaient jamais et qui ne faibliront que pour des raisons très précises que nous verrons bientôt. Il faut avoir une immense vénération pour nos soldats.

Leurs officiers constituaient une élite absolument remarquable. D’habitude on les exalte tous en bloc ; en fait, il s’est fait un clivage, une cassure, entre les officiers d’état-major et les officiers de l’avant, ceux qui combattaient. Les officiers qui étaient dans la tranchée, au contact de la troupe, étaient absolument remarquables. Ils attaquaient en sortant les premiers de la tranchée avec, à la main, leur épée complètement inutile, et quelquefois le casoar sur la tête, afin que leurs soldats aient le courage de bondir en avant vers les mitrailleuses allemandes et les barbelés. Vingt mille de ces officiers de l’avant sont morts, pendant qu’un seul officier d’état-major mourait. Pendant quatre ans de guerre, les officiers d’états-majors ne sont jamais allés en première ligne.

Les officiers d’état-major, et les commandants d’armées ou de corps d’armée situés à dix ou vingt kilomètres en arrière du front, faisaient de grands plans de campagne sur des cartes, sans avoir vu le terrain où ils allaient envoyer la troupe, sans jamais aller se mettre les pieds dans la boue, sauf certains d’entre eux. Sur la carte leurs plans d’offensive leur paraissaient magnifiques. Ils les faisaient passer en premières lignes par des messagers, mais eux n’y allaient jamais. Pas un seul d’entre eux n’a été blessé ni tué ; il y en a eu un pour l’honneur et point d’autre.

Mais dans ces états-majors même, un clivage s’est fait entre les officiers qui étaient humains et les officiers qui étaient durs. Il y avait des officiers qui, par ambition, pour obtenir des avancements, pour monter en grade, voulaient des victoires à tout prix. Pendant les quatre ans de guerre, ils ont fait faire aux soldats des choses impossibles. Pour eux, le sang des soldats ne comptait pas ; il y avait en eux une sorte d’étrangeté de cœur absolue. Et il y avait d’autres officiers comme Castelnau ou Pétain, qui pensaient à la souffrance des soldats, qui allaient tous les jours au milieu de la troupe et jusqu’en première ligne ; ils s’occupaient du soldat dans ses besoins : se vêtir, manger, boire, se reposer, être protégé contre la pluie, contre le froid, etc. Et ensuite, ils avaient le souci de ne pas leur donner des missions impossibles à remplir.

Puis une distinction s’est faite entre deux stratégies et entre deux logistiques. Nous avons déjà vu cette distinction dans les chapitres précédents, mais elle va continuer jusqu’à la fin de la guerre. La théorie en vogue au début de la guerre, c’était la théorie du panache, de la volonté de puissance et de domination de l’ennemi par la force de caractère ; on disait que c’était celui qui tiendrait la dernière seconde qui l’emporterait. Ces slogans et d’autres de ce genre étaient aussi creux que dangereux ! Face à cette conception, certains officiers commençaient tout de même à s’apercevoir que l’art militaire était quelque chose de très complexe, et qu’il fallait se pencher sur la réalité des choses.

Cette disjonction entre deux conceptions au sein de l’armée se répercutait à la Chambre et au ministère, et jusqu’auprès du président de la République, parce que les mauvais généraux ne cessaient d’entourer les députés, les ministres et le président de leurs attentions, leur écrivant personnellement, se faisant valoir auprès d’eux, si bien qu’à Paris on ne connaissait le front qu’à travers les discours mensongers de ces gens-là. En étudiant les livres de l’époque, nous avons été extrêmement étonnés de voir à quel point l’arrière, même les correspondants de guerre des journaux, ne comprenaient absolument pas ce qu’il se passait au front.

D’où, à la fin de 1915, on sent que quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas quoi. Les Français adjurent Poincaré de gouverner et les plus grands hommes de caractère de l’époque le supplient de prendre les choses en main. C’est Maurras, Castelnau, Pétain, Gallieni et Franchet d’Espèrey. Gallieni, avec sa férocité, injuriait tout simplement les gouvernements, disant que, au fond, il vaudrait mieux faire sauter la baraque et que, quand il n’y aurait plus du tout de gouvernants, l’armée aurait les mains libres pour remporter la victoire ! Mais les autres disaient à Poincaré que la France était sans tête, que comme Président de la République il devait prendre le pouvoir, qu’il devait agir comme un dictateur ! Le 3 novembre 1915, le général Pétain déclara à Poincaré : « Quand les Romains se trouvaient engagés dans une guerre difficile, ils nommaient un dictateur et suspendaient les garanties constitutionnelles. » Et Maurras proposa « un dictateur unique, un podestat ou lieutenant général, choisi de préférence dans l’Armée. » Castelnau dira même : « Agissez comme un roi ! » Mais Poincaré n’a pas voulu en entendre parler.

On termine donc cette année 1915 par une crise qui va durer pendant toute l’année 1916, que nous retrouverons encore aggravée huit mois plus tard : le président de la République n’ose pas gouverner, le gouvernement se sent dépassé, Joffre commence à être mis en question. Derrière Joffre se profile Foch. Il commence à être considéré par certains, par Clemenceau en particulier, comme l’homme fort qui sauvera la situation. Au gouvernement, c’est maintenant M. Briand qui occupe la première place. Il y a un autre homme qui commence à se profiler, c’est M. Clemenceau, qui ne cesse d’attaquer le gouvernement à la Chambre avec férocité. On s’achemine vers la transformation d’une République molle en une République dictatoriale et césarienne. Le pays, qui ne comprend pas ce qui se passe, va tourner les yeux vers le messie : Clemenceau ; et l’armée va tourner les yeux vers ce chef qu’elle ne connaît pas et qui lui est présenté comme le dauphin de Joffre, c’est le général Foch.

Nous allons voir la République passer par des crises successives dans les année suivantes et, par quel miracle, gagner la guerre.

Abbé Georges de Nantes

Conférence du jeudi 17 mars 1994 (F40)